このようなおもいは、もう誰にもしてほしくありません [Ⅱー372]

私たちにとって、戦争は遠くはなれた出来事でないと思います。

本校の元保護者であり、現在も6年生に話をしてくださる元木キサ子さんの手記をご紹介させていただきます。『私の戦中記・子どもに語る母の歴史』(桐朋学園初等部PTA編集部編)に執筆された元木さんの「空襲」を読んでみてください。

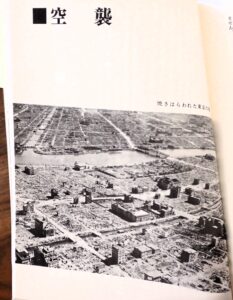

空襲 元木 キサ子

しあわせな時に

ふと目ざめると、殻から出たてのようなひぐらしが、たどたどしく、早朝の静けさを突き破るようにして鳴いていました。

私には、ひぐらしの音が非常に懐かしく、また、心にやり場のない寂しさを伴って響きます。

私が幼かったころ、毎年夏を待ちかねたように、神奈川県の茅ヶ崎に出かけました。

当時、私達は、本所区菊川町(今の墨田区)に住んでいました。父は、弁護士でしたが、私設社会事業をしていました。セッツルメントは「光の友社」と呼んでいたようです。茅ヶ崎では、光の友社に来ているおおぜいの子どもたちも、私たち家族といっしょでした。

茅ヶ崎の家は、子どもたちでいっぱいになります。みないっしょにおやつを食べたり、泳いだり、昼寝をしたり、夜は、灯を求めて窓から飛び込んでくる大きな蛾に悩まされながら、円陣を作ってみんなでゲームをします。

私がとっても好きだったのは、夕ぐれを知らせるように道端のあちこちにぽっかりときいろい花を開く月見草の群でした。それを追うように、ひときわ大きく響くひぐらしの音は、すべてぎらぎらと輝いている昼間とは対照的で、子ども心にもいろいろとものを考えさせました。夜になると、真暗な海の上にこぼれ落ちそうな星空の下を、父母は、歌をうたったり、ある時は、星座の話を私たちにしながら、海辺を散歩しました。

子煩悩な父は、「絶対こわくないカメさんにするから…」と、臆病な私を、よく背中に乗せて泳ぎました。母は、おおぜいの子どもたちの中で、昼寝の時間に、ルール違反をした私を、罰として夕立の中に放り出し、なかなか家に入れてくれなかったこともありました。クリスチャンだった両親は、よく私たちに話しました。神様はいつもすべての人をお守りくださっているということ。キリストの精神、また奇蹟、小さかった私は、神を信じ、人を疑うことを知らず、幸せをあたりまえのように感じて育ってきました。

私は、このような両親も、茅ヶ崎の家も、また、東京の片隅にあった本のたくさんつまった家も、みな大好きでした。が、ある日突然、それらの大好きなものがすべて無くなってしまったとしたら……。いえ、無くなってしまったのです。何もかも……。

温かいご両親の愛と恵まれた環境を空気のように感じて育っているあなたたちには、想像もできないことでしょう。これから「なくなってしまった時」の話を、当時四年生だった私に戻ってお話ししましょう。

小さい時から、あまり丈夫でなかった私は、集団疎開先の千葉県のあるお寺から、一時、東京の私の家に戻っていました。久しぶりに、両親に甘えられ、弟たちふたりと楽しく日を過ごしていました。「あと何日で、兄が、中学受験のために、集団疎開から帰ってくる。」と、兄を心待ちにしていた夜のことでした。

「ううっ…」と、断続的に鳴るサイレンの音と、「空襲よ!」という母の声に起こされました。枕もとに置いてある防空頭巾、救急袋を手早く身につけて、自分の身の廻りのものをつめたボストンバッグを持って、すぐ下の弟と、すまいの裏にあるセッツルメントの防空壕へ急ぎました。

一歩家を出た時、(どうしたのだろう)と戸惑いました。おとなたちは、どなるような大声で話しながら、忙しそうに行き来しています。夜半のはずなのに、なぜ外が昼間のように明るいのだろう。白く濁った空は、不気味に明るく、人びとはざわめきを増して、子ども心にも〈急〉のさしせまったことを感じさせました。

「ごおっ!」と、音をたてながら地面から巻き上げるような猛烈な風に、私と弟は、あわてて防空壕へかけ込みました。まっ暗な防空壕の中で、寒さと恐ろしさに、歯をガチガチいわせながら、私は、異様な外のすべての物音に神経を集中させていました。両親は、家と防空壕の間を、行ったり来たりしていましたが、入口で何か話し合っているようすに幾分ほっとした私の気持ちもつかの間、また、忙し気にいえに戻って行きました。外のざわめきは、ますます大きくなり、そっとのぞいた空は、いよいよ赤味を増して、強い風はビュンビュンと、電線をかき鳴らしています。

その時、つんのめるようにドタドタと靴音をさせながら誰か大声で壕に近づいてきました。

「何をぐずぐずしているんだ! 早く逃げなきゃだめじゃないか!」

突然、頭の上から大声が、おおいかぶさってきました。私と弟は、大声にびっくりして、あわてて自分の持ち物をつかむと、夢中で防空壕を飛びだしました。

少しの間に、いっしょに防空壕から飛びだした人たちもわからなくなり、都電の線路に沿って錦糸町方面へ延えんと続く人と荷物の中に、私たちはまぎれこんでしまいました。押し流されるように続く人の波は、みなどこへ行くあてもありません。ただ、少しでも「安全」と思われる暗い方向へと、夢中で動いているようでした。遠くあちこちに上がるまっかな炎、強風が音を立てて渦巻きながら火の粉をバラバラと落としていきます。私と弟は、ただ、みんなの行く方へ懸命に歩きました。

あたりは、幾分暗く感じられるようになりました。人の波もちょっとまばらになったと気がついた時、私は、ふいに両親と末の弟のことを、思い出しました。

「どうしよう。」

いたたまれない気持ちもつかの間、また、後から押し寄せる人波に、前へと歩きだしていました。風はさらに勢いを増し、不気味な音を伴います。私と弟は、吹き飛ばされぬよう、しっかりと手をつないで歩きました。「ずしん、ずしん」と、間をおいて足の裏から響いてくる音は、爆弾の炸裂する音でしょうか。

ふと気がつくと、手をつないでいたはずの弟がいません。私は、夢中で弟の名を呼びながら、必死に人の波を目で追いました。しかし、薄暗い人のひしめきの中ではそれ以上どうすることもできず、流されるようにしてまた歩きだしました。

薄暗い橋の上に出た時でした。ガラッガラッと大きな音をたてながら、強風にあおられたトタン板が飛ぶようにころがってきました。避けようとしたはずみに、片方の靴は見失ってしまいました。その時ふいに、赤い火の粉が風に乗って、バラバラと降りかかってきました。橋の両側で、消防団の人たちが、ぎっしりとつまって移動する人波に向って、大声で何か叫びながら、ホースで水をかけてくれました。みな、ただ、だまったまま、前へ前へと進みます。どのくらい夢中で歩いたでしょうか。人波もいつしかまばらになり、見上げると、黒い空が、目にうつりました。私は、ひとりでいることに気がつきました。急に心細くなり周囲を見廻すと、おおぜいの人びとが、かたまって伏せています。遠くの赤い火がゆらゆらとゆれるのが目にはいり、「ああ、ここは橋らしい。」、と理解することが、できました。私も、いつの間にかその人たちの群にはいり、目と耳をしっかりと押さえ、伏せの姿勢をとりました。時をおいて、からだにずうんと響く爆発音。私はただ夢中で、橋の上にうずくまっていました。ふっと音が途絶えた時、私はおそるおそる顔を上げました。その時、遠方の空に花火のような火花が降りていきました。焼夷弾だ、と思いました。みるまに、ぼうっと明るくなり、しばらくすると薄暗くなりました。ここは、不思議と飛ばされそうな強風はありませんでした。しかし、風の渦巻く音とも、人びとの叫び声ともわからぬ音が聞こえてはまた消えていきます。と、

「ああ、この世の飲みおさめに一杯!」私のすぐそばに伏せていた年輩の人が、おもむろに小さなお酒のビンを取りだし、お酒を飲み始めました。

「なぜ、このような時に、お酒など飲むのだろう。」

私は、不思議でなりませんでした。ある人は、一心に念仏を唱えていました。

しばらくして、飛行機の爆音も聞こえなくなったように思われました。今まで、無我夢中で長いこと橋の上に伏せていた私は、無性に心細く、心配になってきました。

「途中ではぐれた弟は、おとうさんたちは……どうしただろう。いま、私はこの橋の上に知らないおおぜいの人たちと伏せている。これは現実ではない。きっと私は、夢を見ているのだわ。朝になれば、きっと……。でも、もし、これがほんとうのことでも、きっと神様は父母たちをお守りくださって、朝になれば、必ず会えるにちがいないわ。」

胸の中に繰り返しながら、恐ろしい夜の明けるのを待ちました。

何んと長い夜だったでしょう。幸い、私のいた一角は、類焼をまぬがれました。

一面に、ぼうっとくすんだ空気が白み始め、朝が訪れました。気がつくと私は、放心したように、公園の木の根元にボストンバックを置いて、その上に腰をおろしていました。極度の緊張から一睡もしなかった私は、きゅうに眠くなりました。

家の暖かい堀りごたつに、足をぶらぶらさせながら、私は、小さな弟たちと、母と、安心した気持ちで、語り合っていました。

「ああ、やっぱりあれは、夢だったんだわ。あんな恐ろしいことがあって、たまるものですか! だって、私はちゃんと家の暖かいこたつにはいっているのですもの」

冷たい風に、はっと目がさめました。私は公園の木の下に、さっきと同じようにして、ボストンバッグに腰をおろしていたのです。

そこは、猿江恩賜公園でした。まっくろな顔、風と同じ方向に形づいた白っぽい髪、ぽかーんとした顔が公園の中を往き来しています。あちこちで、はぐれたらしい人たちが再会し、声を上げて泣き、そして喜びあっているようすを、私は何の感動もなくぼんやりと眺めていました。ふと、重くためこめた雲のあいだから、にぶい赤い影がのぞきました。輝きのまったくない、どす黒い血のような不気味な太陽でした。

その時、ふいに、

「あっ、震災の時と同じ太陽だ!」

と叫ぶ声がしました。声をたどると、年輩の人が不安げに空を仰いでいました。

「そうだ、私は早く家に帰らなければいけないんだ。」

瞬間、そう思いました。私は、昨夜歩いてきたであろう道を、家の方向と思われる方に向かって歩き始めました。神様が、必ずお守りくださっているということを、強く強く心に念じながら……。

歩き始めて間もなく、おひつを唐草の風呂敷に包んで背負っている人が、私をみると、おにぎりを一つ作ってくれました。片方になってしまった靴で歩きにくいのをこらえながらいっしょうけんめい歩きました。すっかり濃いもやに包まれたような周囲は、まるで夢の中を歩いているようでした。時間はまったくわかりません。しばらく歩き、もやが少し薄れて都電の交差点が見えました。ずたずたに切れた電線が、所かまわずたれ下がっています。前方の道路に目をやると、もやの中に何か黒いものがあちこちと投げ出されたようにあるのに気がつきました。

「何だろう?」

近づくにつれ、私ははっとしました。

「子どもの焼死体? 子どもじゃない、子どもはこんなに大きくはない。でも、おとなは……こんなに小さくはない。」

しばしの戸惑いと驚きの後、私はようやく理解することができました。

しばらく歩き、私は橋の近くにたどりつきました。私は、自分の目を疑い、目をこすって立ち止まりました。何を見たのでしょう。橋の上一面に、うず高く重なり合った黒い山でした。それはみな、人の焼死体でした。男女の区別どころか、どうしてこのように人びとが積み重なってしまったのでしょうか。私は、驚きの声も上げられませんでした。周囲を見渡しました。前方には歩く空間はまったくありませんでした。

赤ちゃんをしっかり抱いて路上に座ったまま窒息死したおかあさん、小さな指先だけ黒くこげ眠るように死んでいる幼い子、内臓がそのままの形で飛びだし木炭化してしまった人、たれ下がった電線の下にもがき苦しんだそのままの形で真黒になった人。橋の下には、やはり火のためか、行き場を失った人びとが、ぎっしりと水面も見えぬように動かずに折り重なって浮かんでいました。私は息を飲んだまま、時のたつのも忘れ茫然とその光景の中に立ちつくしていました。

無理に足をしっかりと地面につけて、私は歩いてきた道を夢中で公園へと引き返しました。

また私は公園の木の下に朝と同じように腰をおろし、今見てきたばかりの信じ難い、そしてあまりにも無惨な光景を、うつろな気持ちで頭の中にたどっていました。

ふと、大分離れたまばらな人影にいる小さな男の子の姿が目にうつりました。瞬間、私は立ちあがるのももどかしく、夢中で走り寄りました。はぐれた弟でした。名を呼んだまま、しばらくしゃべることができませんでした。運よく父のセッツルメントにいた方ふたりといっしょになり、きょうはとても家の方向には戻れないからということで、公園の防空壕で一夜を明かすことにきめました。

その日は、せっかく親切な人たちから戴いた乾パンも、おにぎりも、水も、何も欲しくありませんでした。何も口に入れず、冷たい防空壕の片隅に、弟と肩をよせて、セッツルメントの方たちに見守られ、ウトウトと夜を明かし、遠く鳴る空襲警報のサイレンの音に、いく度か不安な心をかき立てられました。

つぎの日、どうやら橋が渡れそうだ、という話を聞いて、私たち四人は壕を後にしました。公園の近くにはトラックが止まっていました。あちこちと無惨な姿でころがっている黒いマネキン人形のような人たちを、ザクッ、ザクッと音をさせスコップで黙もくとトラックに積んでいる人の姿を、私は何の感動もなく見て通り過ぎました。

「早く家に帰りたい。そして、早くおとうさんたちに会いたい。」

私の頭もそのことだけでいっぱいでした。私はまた、弟と手をつなぎ、なるべく周囲を見ないようにして歩みを早めました。死体の数は菊川橋に近づくほど、おびただしくなりました。ふっと、

「もしかすると先生と奥様は……」

私と弟の歩く後でセッツルメントの人たちの小声の話が耳にはいり、私は、はっとしました。

「うそよ。あんなによい人たちを神様がお守りくださらないはずがあるものですか!」

私は心の中で強く打消しました。

やはり菊川橋は渡れませんでした。今、口をきいたらすべてが〈だめ〉になってしまいそうで、私はいよいよ弟と手をしっかりつなぎ、黙って他の橋へと迂回しました。ガレキを避けながらしばらく歩き、ほんの足の巾ほど焼死体の中から出ている橋を、私たちは渡り始めました。

一歩踏み込んだとたん、

「キャア! こわい!」

私は初めて恐怖の声を上げました。

「ああ、私は恐ろしかったんだ。今までどうしてこの惨酷な、すべてが恐ろしい光景の中にいて『恐ろしい』という感じがわからなかったのだろう。私は今ごろになって初めて『こわい』といった。なぜ……?」

鉄かぶとの中でまっ黒くドクロ化した顔、飛びかからんばかりのすべてまっ黒な形相の中を、夢中で通りぬけました。途中すれちがった人たちに、学校が奇蹟的に残った、ということを聞いて、家の方向をあきらめ、学校へ向かいました。

学校に着くと、私たちは夢中で三階までの校舎の中を両親たちを求めてさがしました。教室ではあちこちの隅から「水、水!」と叫ぶ声がします。顔中まっかに火傷した人たちが苦しそうに叫んでいました。顔から足の先まで、ぐるぐる巻の繃帯の人、取り乱してわめいている人、とてもさがすことは無理でした。空間を見つけて腰をおろして間もなく、私は声をかけられました。はっと顔を上げると、三年生まで担任だった懐かしい先生でした。

「どうした? おかあさんは?」

「はぐれたまま、まだ会えないんです。」

それだけ口にすると、もうのどがいっぱいにつまって何もいうことができませんでした。先生を呼ぶ傷ついた人の声に、目でうなずかれ、教室から出ていかれました。

私は、非常に不安でした。先生が学校で母たちに会っていないということが、いたたまれぬ思いでした。しばらくして、偶然学校でセッツルメントの責任者の方に会いました。私と弟は、この方に祖母の家に連れていって頂くことになりました。

「学校で会えなかった。でも、おばあさんの家に行けば、きっと待っていてくれるわ。こんなにおおぜいの人たちの中では見つかりっこないもの。きっとそうよ。」

私は、心の中にだんだんと大きさを増す不安を否定し続けました。

次の日、廃墟のようながれきの町を歩いてお茶の水に出、すすけた顔の人びとのひしめく電車に乗って祖母の家のある駅に降りました。のどかな風景は、まるでうそのようでした。何もかも夢の中のできごとのような気がしてぼうっとしたまま駅の改札を出ようとした時、私はふりしぼるような声で名を呼ばれました。はっとして振り向くと、叔母がまっかに目をはらして走りよって来ました。

祖母の家には、叔父叔母たちが集まっていて、私たちを優しく迎えてくれました。しばらくして、私たちを連れてきてくださった方が祖母たちに状況を話し始めました。みな、目を伏せて涙をにじませながら、じっとこらえているようすでした。

私の両親たちは、知らぬ間に防空壕からいなくなってしまった私と弟を、さがしながら逃げたため、逃げきれなかったらしい、ということを私たちはそこで初めて知らされました。この方はいっしょに逃げられ、川に落ちて助かったそうです。私は、涙がどうしても出ませんでした。悲しみを胸で痛いほどに感じながらも、頭の中で両親の死を否定し続けていました。

「もしかしたら、けがをしてどこかにいるんだわ。それとも、焼跡で、まだ私たちをさがしているのかもしれない。」

私は、無理に自分の心にそういいきかせました。

しかし、日は一日一日と過ぎて、ひぐらしの音が、また高く響くころになりました。でも、どうしても私は、自分で心の片隅に作ったほんの少しの残してある希望を、むしり取ることはできませんでした。

奇蹟は、とうとう起こりませんでした。橋の上に動かなくなった多くの人びとといっしょに、父は、長い間かかって書き上げた「これがほんとうの日本の歴史だよ」といっていた幼い子どもの背丈ほどもある大切な原稿といっしょに……。母は、「ぼうや、大きくなったらお菓子屋さんになって、幕をしめてみんな食べちゃうんだ」と、集団疎開先に手紙をくれた、くりくり目のかわいい弟を連れたまま、それっきり、懐かしい姿を私たちに見せてはくれませんでした。

元木さんは、この文書を書いて、書き終わった時になみだが溢れたそうです。ためていた感情がそのときに溢れ出たのだと思いました。

このようなおもいは、もう誰にもしてほしくありません、と元木さんは言います。