「再考 デジタル教育 検証 中間報告」に学ぶ [Ⅱー424]

4月、小雨の降る朝。1年生と5年生のパートナーが一緒に登校しました。傘をささない1年生2人のすぐ後ろで5年生が、1年生が濡れないように傘をさして歩いています。5年生の優しい心づかいがすてきだなと思いました。4月、こうした出あい、触れ合いががたくさんあったと思います。

今回は、「再考 デジタル教育 検証 中間報告」に学んでいることについてです。先日、この記事を担当した方から、記事に関連した教育のICT化やデジタル教科書などについての取材を受けました。

事前に、読売新聞で連載(3月18日、19日、21日)された「再考 デジタル教育 検証 中間報告」上、中、下を読ませていただいて、書かれている内容の大切さと慎重な検討が必要だと考えました。本校としましては、今回の取材をきっかけに、さらなる検討を重ね、慎重にすすめていこうと考えます。子どもの成長、発達という側面から、もっと検討が必要だと考えています。

今回のコラムでは、新聞記事に書かれていた内容の紹介、立ち止まって考えてみたいことについて記します。

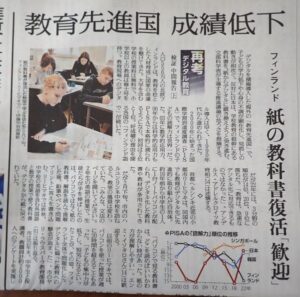

➀読売新聞3月18日朝刊一面に『再考 デジタル教育』欄があり、「教育先進国 成績低下」「フィンランド 紙の教科書復活「歓迎」」という見出しで記事を掲載。

記事の内容は、

・2000年にはじまったPISAで、フィンランドの子どもたちの読解力、数学的応用力、科学的応用力は好成績だったが、その後の調査では順位が低くなった。「教育は、急速なデジタル化に対応できるものではなかった」などの理由から、教育のデジタル化(デジタル化した教科書、教材を多用)に取り組む。

・現在、教科書は「デジタルから紙に戻され」た。理由として「デジタルに偏った教育への懸念」、「子どもの集中力が低下し、短気になるといったことが、その頃、フィンランド全体で問題化した。デジタルに偏った教育への懸念が高まった」など。

・教育現場でのデジタル利用に慎重となる国は近年、目立っている。2022年、PISA3分野1位のシンガポールでは、「小学生にはデジタル端末を配らないことを23年に決めた」。「心身が未発達の子どもに悪影響が及ぶことを懸念したため」。韓国では、「AIを搭載したデジタル教科書」の導入は、「32%」。「デジタル依存に陥る」ことを懸念、「5割が「教師と生徒のコミュニケーションを促進するものではない」と否定的」。

2025年、日本の中央審議会作業部会の「中間まとめ」では、「デジタルを紙と同じ「正式な教科書」とすることなどを提起」され、そのことに対して、「デジタル教科書の使用拡大を前提とした議論の中で、海外の動向を十分検討した様子はうかがえない」と書いてあった。

➁読売新聞3月19日朝刊一面に『再考 デジタル教育』欄があり、「見切り導入 児童は不在」という見出しで記事を掲載。

記事の内容は、

・コロナ禍で「休校や学級閉鎖が相次ぎ、国が19年に打ち出したGIGAスクール構想が加速。総額4600億円を費やし、21年には小中学生に学習端末がほぼ行き渡った。」「端末整備が早まり、デジタル教科書が現実味を増した。そこからは、デジタル教科書をいつ、どのように実現するかの検討に変わった。」

・文科省が設置した2回目の有識者会議は21年の報告書で、前回にはあった「紙が基本」との文言を消した。そして今回、中教審作業部会がデジタルの正式教科書化を提起するに至る。

・記事の最後に、東北大の大森教授の指摘「デジタルの導入ありきで、科学的根拠に基づいて政策を決めるプロセスが軽視されている。義務教育は基礎学力を形成する重要な時期。やり直しがきかないという責任を自覚し、再検討すべきだ。」と書いてあった。

➂3月21日朝刊一面に『再考 デジタル教育』欄があり、「動画・音声 どこまで検定」という見出しで記事を掲載。

記事の内容は、

・作業部会は、デジタル教科書の「推進ありき」で設置。初会合で、まとめ役の大学教授は「(作業部会の)名称は「推進ワーキンググルーブだ。デジタル教科書を利活用する。それに合わせて制度を見直していく」と強調。

・デメリットをほとんど検討することなく議論を進めた作業部会が「中間まとめ」で提起したのが、デジタルの「正式な教科書」への格上げと、紙かデジタルの「選択制」。

・内容の正確性や適切性を担保する教科書検定で、デジタルをどうチェックするかの議論も不十分。/デジタル教科書は動画や音声を多数取り込むことが予想され、文部科学省内でも「どこまでを検定の対象とするかの線引きが難しい」(幹部)と見る向きは多い。

・「推進ありき」の作業部会が置き去りにしているのが、デジタル教科書がもたらす学習への影響だ。記事の最後に、東京大の酒井教授の研究で「学習の定着には、デジタルよりも、位置関係や質感など豊富な手がかりがある紙を使った方が有効だとする結果」や「紙に比べてデジタルの世界には多くの情報があふれているため、広く浅い理解にとどまったり、考える意欲を失ったりする傾向もみられる」。そして、酒井教授が「紙の教科書こそが脳の健全な成長の糧となる。十分な検討を経ずにデジタル教科書の使用の道を広げれば、教育現場が崩壊しかねない」と警鐘を鳴らしていると書いてあった。

たくさんの人の協働で、新しい園案内ができあがりました。ありがとうございました。

読売新聞は、4月下旬に、この内容に関連した記事を掲載しました。その記事にも学び、私が学ぶ民間教育研究団体の機関誌などから考えたことを今後書きます。