評価に関わること [Ⅱー425]

土曜日もたくさんの方にお世話になりました。午前PTA総会でPTAの皆さん、午後掻掘りで56年生、保護者有志、同窓生の皆さん、ありがとうございました。美ら桐朋の皆さん、プレイルームでエイサー練習中にお邪魔しました。お会いできて嬉しかったです。

土曜午後、しぜんひろば委員の人たち、保護者の方、元委員同窓生の皆さん、ありがとうございました。

2025年は、初等部創立70年の年です。PTA総会では、活動方針テーマとして「70周年、手を取り合い、おもしろがってつくる楽しい桐朋っ子の未来」(運営部)、「Lets Enjoy70周年 心ひとつに桐朋っ子」(文化セクション)、「変わらない〔らしさ〕をつらぬく桐朋っ子~70周年!えいえいおー!~」(幼稚園部)、「~おめでとう70年~桐の子よ ゆたかに育て 根っ子から 伸ばし続けよ 笑顔の枝葉」(70年記念事業)などが出されました。それぞれの方のお話から、初等部をよりよくしていきたいという気持ちが伝わり、いっしょに一年間の活動、創立70周年の活動をつくっていきたいと思いました。どうぞよろしくお願いします。 (太字は中村。以下も同様)

私は、挨拶にかえて、創立70年を迎え、これまでの歴史から何をつかみとり、今につなぐのか、また現代の教育、社会にどのような意味と意義があるのを考えたいと思い、以下の➀~➃の視点でお話をさせていただきました。

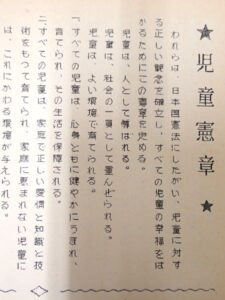

➀PTA機関誌『わかぎり』1号(1955年7月発行)、2号(同年12月発行)より。1号(以下の写真)では『児童憲章』(1951年)全文、2号では『エミール』を掲載しています。児童憲章は、「児童は、人として尊ばれる」からはじまります。『エミール』(ジャン・ジャック・ルソー)では「子どもは自ら学ぶことが大好き」などを発見したことが書かれています。『わかぎり』を読みすすめると、創設時から「原点に子どもをおいた保育、教育の実現を」(私たちの保育、教育目標)願い、PTAで学び合うことを大切にしてきたことが伝わります。初等部創設メンバーの大場牧夫先生が、「いわゆる子どもの権利という側から考えたことに疎かった」ことに気づいて、「『児童権利宣言』『児童憲章』に保育の立脚点を置く」と言われており、このことを現在も大切にしています。(略)

➁桐朋の原点は、1947年制定『教育基本法』―現代において、世界の平和を大切にすることはますます重要に。

1947年教育基本法は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」と書かれています。(略)

➂評価について―小学校、女子中高「通知表」廃止より

➃新園案内、新学校案内に込めたおもい(略)

今回は、➂評価について、を取り上げてみます。5月は、1回目の個人面談があります。

1)評価にかかわる歴史から

女子部門で「通知表」を廃止したのは、桐朋小が1963年、女子中高が1970年。

1956年、生江義男先生は、「成績評価というと、それは教育する者の最大関心事でありながら、過去60年、それを具体的に示しえたのが通知簿に過ぎなかった現実、私たちはそれを素直に認めねばならない。/教師は生徒の指導に全責任をもつものであるということはいうまでもない。しかしそれはただ学期毎にスタンプを押すことではなく、日々これあたらなる生徒個々への評価。しかもこれは明日の生徒指導の源泉となる評価でなければならない。」『わかぎり』4号(1956年)と述べています。

教職員で考え合い、大切にしたことは、

〇「いわゆる『学力』によって子どもを差別すべきではない。競争主義をとらない、一面的に子どもを見ない」。

〇「子どもの進歩の土台となるようなものを」たとえば、作品、レポート、テストなど、「その都度評価」を返す。評価には、「とくに、以後の学習の指針となることを盛り込むように工夫したい」(中高部)ということも。

〇子ども、保護者には、レポート、作品、答案などの「その都度評価」で連絡。また、学期ごとの個人面談によって、学習成果を知らせる。

〇「評点はどんな形であってもつけないこと」*評点だけを伝えて終えることはしないと受け止めました。

2)現在、私たちが「面談」で大事にしているいくつかのこと(小学校を中心に。それぞれの教員が大切にしていることを集めました。全てのことをどの面談でも行っているということではありません。)

・子ども、保護者との信頼関係づくりを重視する。

・ 保護者とは「その子を支えるための作戦会議」と捉え、共に考える姿勢を大切にする。

・学習、生活、友人関係、提出物について丁寧に伝える。

・ 子どもが自分で成長していけるような視点を共有する。

・ 学習面ではノートなどの具体物を使って説明し、点数に現れない表現力も伝える。

・その人の良い点を多く伝えることを意識している。

・ 子どもとの事前面談を実施し(特に高学年)、学習の理解度や努力を具体的に伝える。

・ 学校行事での姿や、探究的な活動の広がりも共有する。

・ 単元ごとにノートでの評価を実施。できないことではなく、前向きな姿勢や自己成長への気づきを評価している。

・ 面談前から子どもの様子を把握し、つまずきのポイントを明確にするためにテストの工夫を行っている。

・ 評価は見る人によって異なるため、多面的な視点を大切にしている。

・ 生活アンケートを保護者にも取ることもあり、有効に活用させていただいている。

・保護者に子どもの良さをプレゼンしてもらうこともあり、意図的に「認めて褒める場面」を設けている。

・ 「こんなに良いところがあるのに、こんな課題があるのはもったいない!」という形で伝えている。

・ 保護者との会話が弾むよう、座る位置にも工夫(斜めに配置)している。

3)評価と個人面談についてのメッセージ

私たちの学校には通信簿がありません。これは子どもを評価しないということではありません。その人らしさを認め、励ましていくことが評価だと考えます。

一人ひとりが自分の良さや課題を分かり自ら取り組んでいくことを大切にします。それにはとても時間がかかりますが、生涯の学びの姿勢につながります。

テストはその子の、そして私たち教師の課題を明らかにし共有していくためのものです。点数を上げるための勉強を繰り返すような『テストのための教育』をするような事はしません。

子どもの良さは数値で表すものではありません。

年に2回行われる個人面談が、親と教師が子どもの良さや成長を発見する大切な評価の場です。