最近、心ふるえたこと [Ⅱ‐432]

1、考えさせられました

生き物が大好きな子どもたちなのだが、生き物とふれあう直接的な体験があまりない子どもたちについて書かれたコラムを読みました。

コラムを書いた方は、その子たちと過ごす中で、「目の前に広がっている世界(生命が生きている姿や、起きていること)にはそれほど惹かれずに、言葉で作り上げてきた世界を当てはめようとしている」と捉えていました。

私が知っている子たちにもそうしたことがあるのでは、と読みました。よく「知っている!」と言い、「知っている」ことで満足してしまって、対象との関わり、感動はどうなのだろうと思う場面に出あいます。(私自身がそうなっていないかという問いも)

コラムでは、子どもたちの様子から、図鑑的な知識の習得がまずあるようだと捉えていました。それに対して、目の前に広がる世界に感動するからだがあって、それを分かち合いたくて、言葉が生まれることを書いていました。

「僕たちは生き物です。どれだけ図鑑や動画に囲まれようとも生き物です。豊かなからだこそが豊かな言葉を生み出し育みます」。その通りだと思いました。

8月1日、しぜんひろば、畑の様子

8月1日、しぜんひろば、畑の様子

2、教育、教員に関わること

(1)『崩壊する日本の公教育』(鈴木大裕著、集英社新書)

本書を読み、鈴木さんの講演会に参加をしました。少し前には、『ルポ 学校がつまらない 公立小学校の崩壊』(小林美希著、岩波書店)を読みました。

『崩壊する日本の公教育』は、日本の教育現場を取り巻く息苦しさ、その正体を突き止め、少しでも息を吸うことのできる空間をつくろうとする願いを込めて書かれていました。構成は、

第1章 「お客様を教育しなければならない」というジレンマ―新自由主義と教育

第2章 人が人でなくなっていく教育現場―教員の働き方改革の矛盾

第3章 新自由主義時代の「富国強兵」教育と公教育の市場化―政治による教育の「不当な支配」

第4章 「自由」の中で不自由な子どもたち―コロナ禍が映し出した教育の闇と光

第5章 「教師というしごとが私を去っていった」―教育現場における「構想」と「実行」の分離

終章 「遊び」のないところから新しい世界は生まれない

でした。

教員の困難な現実として、「長時間労働」「心身の回復に不可欠な休憩時間すら確保されていない」「仕事が精神的な負担が大きい」などがあります。そのような中で、よりよい教育をと願い、葛藤する日々を過ごします。

著者の鈴木さんは、教員の仕事を取り戻すために、「教員の現場裁量を保障すること、教員の数を増やして子ども一人ひとりと向き合う余裕を確保すること、自己研鑽するための休みを確保すること、生徒の成長と直接関係のない調査などの事務作業を外部委託もしくは撤廃すること、点数に依拠したPDCAサイクルを廃止すること…」などを提案しています。

それから、「教員が教えに浸り、子どもの成長を促す環境づくりのために行政ができることはたくさんある」と言います。「行政と学校との主従関係の解消と教育現場における構想と実行の結合、そして教員の自由裁量を取り戻すこと」を求めています。

教員の本来の仕事として、「子どもの心に火をつける」「子どもの問いに寄り添い、彼らの好奇心を育む」「子どもたちの心を豊かに」することに力を注ぎたい。教員としての喜び、やりがいを持ちたい。「今日の学校教育は、教育基本法に定められた目的である、『人格の完成』の追求に恥じないものだろうか。豊かな愛を育み、人を育てる学校であれ。それと関係ない業務は極力削減し、M先生のような教師たちが、自由に、そして生き生きと活躍でき場所であれ。」と言います。

(2)民間教育研究団体での学び

この夏も各地で、民間教育研究団体の全国大会、集会が開かれます。8月、桐朋学園(仙川)を会場に、「第73回 全国作文教育研究大会 2025年関東大会」(主催 日本作文の会)が開かれます。

日本作文の会は、生活綴方の伝統を継承しつつ、作文教育を中心に全国の実践・研究の発展と交流をはかり、日本の教育の進歩に寄与することを願って、全国の先生たちが学び合っています。

今回は、『未来を拓く 子ども・表現・仲間 ~教育の自由を作文教育から~』をテーマに研究大会です。7月28日(月)午前中、全国の皆さんよりたくさんのレポートが桐朋小学校へ届きました。レポートは、青森、山形、宮城、福島、群馬、千葉、埼玉、東京、神奈川、新潟、長野、京都、大阪、和歌山、奈良、三重、高知、鹿児島の先生たちからでした。会場校である桐朋小学校の先生たちと、大会準備をすすめています。

参加された皆さんが、表現を通し、子どもたち、そして仲間たちとつながり合いながらがんばろう! と思える大会にしていきたい。

全国の皆さんと学び合いの様子から

全国の皆さんと学び合いの様子から

今年は戦後80年。平和を願いながら、桐朋の子ども、保護者が、沖縄の伝統的な踊り「エイサー」を踊ります。『平和の創り手としての根っこを育てる子どもたちの表現』では、桐朋小学校の卒業生で、現在中学1年生の人たちが、広島や大久野島を訪れ、戦争の加害と被害を学び考えたことを発表します。参加者一人ひとりが表現を受けとり、一緒に考え合える機会となります。

会講演は、法政大学名誉教授、イシス編集学校学長、そして多くの研究機関で理事をされている田中優子さん。江戸時代などの研究とともに、現代社会が抱える課題にも多くの発言や提起をされています。

田中さんは、江戸時代の文学、美術、生活文化を研究され、江戸時代の価値観、視点、持続可能社会のシステムなどから、現代社会が抱える課題にも多くの重要な提起をされています。

たとえば、「サステナブルな循環型社会だった江戸時代には、現代社会を豊かにしてくれる多くの教訓」があることとして、「春夏秋冬の1年サイクルで時間が循環する感覚をもっていた江戸時代の人々にとって、サステナブルに働くことは生きていくための前提でした。農地を開墾しすぎたり、木を切りすぎたり、あるいは魚を取りすぎると、翌年の生活がままならなくなる。自然は巡るものであり、その恵みを享受するためには自己コントロールが必要だと理解していたのです」と述べています。また、「江戸藩邸を守る任務に当たった各藩の留守居役をはじめ、全国から江戸に集まった武士たちは盛んに情報交換を行っていました。また、農民の地位にある人たちは、『農書』という詳細なイラスト入りの農業マニュアルを作成し、出版することも多かった。『農書』が全国に行き渡ることで農業イノベーションが広がり、また新たな発想やアイデアが生まれる循環が形成されていきました」なども。(ビジネス誌「WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE07 EDOlogy Thinking 江戸×令和の『持続可能な働き方』」(2022/06)から転載)

全国の先生たちが、困難な中でも、自分の大切にしたい教育活動を続けています。桐朋学園を会場として、生活綴方、作文教育を大切にしたいと願う教師が学び合います。

子どもの良さとそれをひろげることを大切にしていきたいと思います。

―研究大会に参加をされた方からの感想。「励まし、ありがとうございます。」

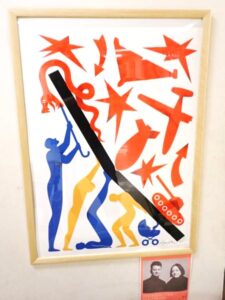

●桐朋学園の子どもたちによるパフォーマンスは、とても心がポカポカしました! 平和のポスターの話は、自校でも、実践できそうと思いました!

●実行委員さん中心にさまざまな歓迎の催しがあって嬉しかった。オンラインが進んだ現代でも、心を動かすのはリアルなものだと再確認した。

●どの企画もとても良かったと思います。桐朋小の企画からは1つ1つから日頃の教育の素晴らしさが伝わりました。

●桐朋学園の子どもたちの発表、エーサーも戦争についての学びの発表も、とても心に残るものでした。ここまでの準備、きっと大変だったことと思います。大変な中でも私たちの心に響く、私たちがこれから大切にしていかなければならないことに気づかせてくれました。

●エイサー、広島見学後のポスター発表など、桐朋小学校の素晴らしさを十分に感じることができました。

ウクライナの絵本作家 ロマナさんとアンドリーさんからいただきました

ウクライナの絵本作家 ロマナさんとアンドリーさんからいただきました