11月20日創立記念日ー初等部創立70年を迎えて [Ⅱ‐444]

昨日、創立70年を迎え、子どもたちとお祝いをしました。とても楽しい一日でした。

今回、創立60年から70年を振り返り、今後につなげていきたいと思います。皆様、これからもどうぞよろしくお願いします。

70前、入学式後の記念写真撮影

70前、入学式後の記念写真撮影

(1)初等部創立70年

創立70年を迎え、これまでお世話になった皆様、初等部をつくってこられた皆様へ感謝を申し上げます。私たちはこの機に、これまでの保育、教育を振り返り、今後大切にしたいことを話し合いました。そして新園案内、新学校案内を作成し、私たちの取り組みと願いを書きました。

新園案内では、「私たちは、大きな願いとして、保育を通して命を大切にする幸せな世界を、地球を大切にする平和な世界を、築いていきたいと思います」、「気候変動と呼ばれるこの状況が続けば、生態系が壊れ、日常生活の基盤が崩れる危険性があります。私たちは、これからの『地球』のこと、『未来』のことを考えていかねばなりません」など、地球市民としての願いも記しました。

新学校案内では、子どもたちが生きる社会、世界を、平和で幸せなものにしたいと願い、「一人ひとりが民主的な対話を通じて平和を希求し、社会に参加するための根っこを育みます。地球環境を守る願いをもち、人権を尊重し、お互いのちがいを認め合いながら、共に生きていきます」「地球市民の一員として、子どもたちが社会のつくり手として成長できるよう、その土台を築いていきます」と記しました。そのことを実現するために、「学ぶことは楽しい!」、「遊びは最高の学び」、「自治を大事に」、「実際に行う・本物と出会う」、「学びの過程や意味を大切に」、「ともに学ぶ・ともに働く・ともに遊ぶ」、「子どもの発達に合わせた教育過程の自主編成教育を」、「親と教師、親と親は、子どもの『今』と『未来』のために結び合」う、「子どもも大人も自分らしくいられる学校に」を柱として、実践と研究をすすめます。

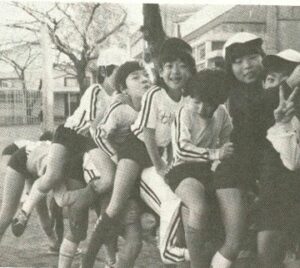

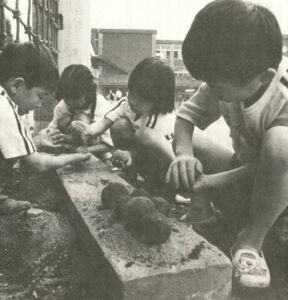

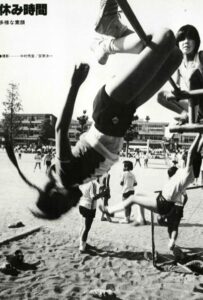

写真は、60年~40年位前の桐朋の子どもたち

写真は、60年~40年位前の桐朋の子どもたち

(2)創立60年から創立70年までのあゆみ

1)幼稚園

「原点に子どもを」基底に、児童憲章(注)、子どもの権利条約、日本国憲法などに学び、よりよい保育をしたいと取り組みました。「子どもをとりまく環境が変化。これまで以上に、子どもたちが伸び伸びと自由に生きることのできる時間、空間、かかわりを大切に、人としての土台づくりをすすめる」ことを考え、改革を構想、実行してきました。

2016年度より保育室の改修、新しい子どものトイレ、子ども図書室、庇のある広いテラスへの拡張(年少から年長までつながり、交わりのある空間)などの工事、玄関を園庭側にする(登園時の安心)ことを行いました。そして、2018年度より、3歳児保育、3年保育をはじめました。1学年の人数を40名から26名にすることで、子ども同士が関係をつくり、ともに育ちあうことを充実させました。また3年保育による異年齢での子どもの育ち合いを育んできました。2022年度より、預かり保育を実施し、拡充してきました。

注 すべての児童の幸福をはかろうと、1951念に制定。3つの基本綱領として、児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よりよい環境の中で育てられる。

―私たちは実現するための努力が求められています。

2)小学校

2009年度に「コミュニティーとして成り立つ学校への改革」―「顔が見える学校」(全体を3分の2の規模へ縮小)としました。子どもの権利条約、日本国憲法などに学び、教育目標「一人ひとりの子どもを原点とした教育」を充実させようと、「協働と開かれた関係」「全職員で子どもをみる、育てる」ことを大切にして、「きめ細かな指導」「低学年24人学級」「3~6年が1学年2クラスになり、授業交換、合同授業、グループ指導などをスムーズに行う」「ゆるやかな専科―担任制で、高学年教育を充実」などを展開しました。また、理工室の改修(コンロ、調理台、調理器具の収納などを設置し、調理実習のできる部屋へ)や規模縮小による空き教室を多目的室に変えるなど、「施設やシステムの充実」をすすめました。

2020年度より「地球市民の時間」を創設し、多文化共生、国際理解、外国語、地球環境などの学習をすすめてきました。

(3)10年間のあゆみの中から

1)新しぜんひろばの誕生

1998年、草が茂り、木登りができる広場(借地)の誕生。「子どもをめぐって殺伐とした出来事が日常化してしまった現代において、そのことを憂えたり、評論したりしてもはじまらないので、少しでも子どもの成長にとってよい働きをする環境を整えたいという強い想い」(桐朋学園初等部ブックレット№2『子どもを原点とする教育』宮原洋一著)がありました。1年後、小さな池と川、小山のある広場へと変身。子どもたちは「しぜんひろば」と名付けました。

その場所の返還が決まり、2019年、現在の場所に新しぜんひろばをつくりました。子どもたちは、「木登りができる木を増やしてほしい」、「ゴロゴロできる芝生がほしい」などの願いを出し、教員は「遊び方の決まった遊具があるのではなく、自然の中で『発見』したり、自分たちで遊びを『発明』したりする可能性の広がる場所に」、「子どもたちと話し合ってつくっていく」などの意見を出して、皆で新しぜんひろばをつくってきました。たとえば木登りできる木を増やすことでは、イチョウの木を育てています。新しぜんひろばは、幼稚園の子にとってもわくわくどきどきする場であり、園児と小学生が共に育ち合う場となっています。

子ども時代こそ、直接経験を通しての感受性、感性を育んでほしい。不思議、おもしろそう、近づきたい、触りたい、もっと知りたいなどの気持ちと行動を育んでほしいと願っています。

2)3年保育の実現

2018年度より2年保育から3年保育に移行し、3歳から6歳までの年齢の幅ができました。異年齢が行き来する環境では、相手に心を寄せてその子のことを知ろうとする、受けとめ、手を差し伸べようとする姿も多くみられるようになりました。子ども同士のなかから、憧れ、「自分もやってみたい」「挑戦したけれどできない」「できるから教えて あげる」「一緒にやってあげる」「今はみてるね」という姿が生まれやすくなりました。

ともに暮らすなかで、自分と違う仲間の存在に気づいていきます。時には、思いに違いがあったり、切なさを味わったりすることもあります。何度も経験するなかで折り合いをつけ、仲間と暮らすにはどうしたら居心地よく過ごせるか、子ども自身が見つけていきます。一人ひとりの発達の道筋やペースで、ゆっくりじっくり育ち合うことを大切にしています。

3)みんなの声で学校をつくる

新年度がはじまると、各クラスで「どんな学校にしていきたいか」「どんなことを実現していきたいか」を話し合います。それぞれの学年なりに、自分たちの学校を自分たちでつくる主体者として意見を出し合います。その結果をまとめ、みんなの声の木(2016年度からの取り組み)に貼り出されます。プレイルーム前のみんなの声の木には、全校でどんな提案が出されたかが示され、各委員会が引き取り、実現すると花が咲きます。

みんなの声の木は、みんなの願いで豊かに成長していく学校にするというシンボルです。また、自分たちの意見が受けとめられ、それをもとに自分たちの学校がつくられているという自治のプロセスを可視化しています。

子どもたちは、自分たちの学校を自分たちでつくっていく経験を通して、自治的な力と関係を育てています。それは将来、平和と民主主義を大切にした世界のつくり手として、一人ひとりが社会に参加していくための根っことなります。

4)地球市民の時間を創設

2020年、地球市民の時間を創設しました。地球に暮らす市民として、世界の平和や未来のために、広く柔軟性のある視野を持ちながら、考え行動できる人に育ってほしいと願い、多文化共生、国際理解、外国語、地球環境などを柱に学びます。3、4年生では身近なことから、5、6年生は世界と触れ合い、考え、学び合います。

2023年2月、3年生はウクライナから避難してこられたオルハさん一家と交流をしました。子どもたちは年齢の近いリアさんとヤンさんと触れあい、戦争について考えました。2023年9月、ウクライナから絵本『戦争が町にやってやる』の著者ロマナさんとアンドリーさんが来校。お二人から絵本のこと、ウクライナで起きていること、子どもたちの様子などの話を聞き、戦争と平和について深く考え合いました。

子どもたちは身近な友だちとの葛藤を解決することや、世界や日本の文化、平和について積極的に考え合うことなど、お互いの気持ちや考えを伝え合い、理解し合う機会を大切にしています。そうした取り組みから、平和を希求し、一人ひとりが平和のつくり手として社会に参加できるような根っこを育てています。

5)コロナ禍を経験。改めて園、学校とは何かを考える

2020年3月から5月の休園、休校。コロナ禍の不安、公共交通機関を使用する子が多く、不特定多数の人との接触の心配、全国一斉休校の要請、医療現場の困難さなどを考え、子どもたちの命と健康を守ろうと休園、休校を決めました。しかし、慌てて決定したため、子どもたちに理由を話し、気持ちや考えを聞き、やりとりをすることができませんでした。その後に寄せられたたくさんの子どもの声から、改めて、気持ちや考えを聞くこと、話し合うことの大切さを学びました。

休校中の手紙や通信での交流、オンラインで友だちの顔が見え、声を交わした時の喜び、休校明けの分散時差登校での出会い、触れ合いなど、友だちと会える喜びを感じました。教員は目の前にいる子どもの声や姿に励まされ、子どもたちとのかけがえのない日々を過ごしていることを感じました。

学校行事ができない時に、代替行事を子どもたちとともに考え、つくりました。どんなことを大切に、どのような内容にするか話し合いを重ね、準備し、一緒に行事をつくるたのしさを経験しました。

休校などで授業の時間が少なくなり、詰め込むのではなく、何を大切にするかを教員同士で話しました。人間が本当に身につけなくてはならないことは何か。現在この時代に、何をこそ学ぶのか。コロナを「人間による自然への持続不可能な圧力」、「クローバルな高度の接続性」がウイルスを世界中に拡散させる、と捉えるならば、私たちの生活、社会のあり方を見直す課題もあります。

6)考査においてもー私たちの教育と考査のあり方の間隔を埋める努力を

幼児期に「ゆったりとした時間を楽しみ、たっぷり遊びこむことを大事にした、その子にとって生き生きと過ごせる生活を送ってほしい」と願い、「考査のための準備教育を望ましいものではない」と伝えてきました。

私たちの教育のあり方と考査のあり方の間隔をできるかぎり埋めようと、「私たちは、発達の可能性をたくさん秘めている子どもたちが、それぞれの可能性を最大限伸ばしていくことを支えようとする。間違いや失敗からたくさん学びながら成長していくことを援助する。このような考えから入学考査でもこうした発達の可能性を捉えようとしている。『できる・できない』といった尺度で子どもたちを選別していくことがないように、多様な側面で子どもを捉え、幅広い観点をもって考査に臨」む、「信頼感と安心感を土台に自己決定ができることを大切にされて育っているか、それぞれの子どもなりに自分を表現しようとする様子から見とりたい」、「〇か×かという二分的思考による評価ではなく、葛藤や迷いも含めたその子の内面的思考の世界を見つめ、その子らしい成長の過程をとらえようとする」などと模索しています。考査においても、私たちの教育の第一歩でありたいと考えます。

(4)創立80周年に向けて ~園、学校づくりと未来社会への願い

日々、子どもと保育、教育を語りあい、毎年、職員全員で研究テーマを決め、お互いの授業を学びあい、試行錯誤しながら実践をすすめています。根底に、「日々新しい教育をつくり出す試みを重ねていく。『創造』、『改革』、『試行』であるべき」(生江義男先生)という精神を持ちつつ、私たちのやっている保育、教育は果たしてこれでよいのだろうかと問い続け、歩んでいます。

立ち戻り、歩みをすすめる際には、学園の教育理念である「一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長するヒューマニズムに立つ『人間教育』」(1947年教育基本法の精神)が大きな柱となります。

現在、地球環境危機、平和と人権、民主主義の大きな課題があり、私たちの保育、教育はどのような未来をつくることができるのかを考えます。1947年教育基本法は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」と書かれ、私たちの保育、教育が目指すものを示しています。教育の力によって「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成」をする、「普遍的にして個性ゆたかな文化の創造をめざす教育の普及徹底」をし、理想を実現していこうとしました。このように考えれば、現在の大きな課題に対しても、私たちの保育、教育の根本理念を大切に日々の実践を積み重ねる先が、よりよい未来をつくることにつながると捉えることができます。

私たちは、一人ひとりの幸せな子ども時代を願い、歩み続けます。