投稿者: tohoblog

待機していた児童の下校について

16時10分、都営新宿線が再開されました。待機していた児童は、保護者の方に連絡し、下校します。

保育で大切にしていることが、その子の未来にどう繋がっていくのか [Ⅱ-180]

今学期も、桐朋幼稚園編『桐の朋(とも)―2018年度2学期まとめ―』を保護者のみなさんに配布しました。「たんぽぽ組2学期『やりたい! いっしょに!』」、「ばら組2学期末を迎えて」、「ゆり組 これまでの歩み」、「3歳・4歳・5歳が共に育つ」、「幼稚園の子どもたちと関わった小学校の先生より」という題名で、3歳の子どもたちの「やりたい」気持ち、「みんなでやるって楽しいなと感じる経験」、「イメージの世界を共有して『ごっこあそび』を楽しめるように」、「『できない』に向き合う」、「『できない、上手にいかない自分も自分なんだ』と本人自身が受け止められる事で、次なる一歩を踏み出そうとするのでは」、「遊びの中で憧れる」、「お兄さん、お姉さんの存在」などを記しました。

共通するのが、3~6歳の仲間とのかかわりで、〇遊びや生活、活動に夢中になって、共に育つこと 〇意見がぶつかり合うことを通して、自分の気持ちをコントロールすること 〇他者に憧れ、自分に自信をもつこと 〇自分が行動主体であるという主体性の感覚を持つこと などを大切にしていることです。

私は、報告を読みながら、「それでは、私たちが保育で大切にしていることが、その子その子の未来にどう繋がっていくのでしょうか」という問いをたててみました。

アメリカ、イギリス、カナダ、ヨーロッパ各国などでは、幼児期から成人になるまでの「長期的な追跡縦断研究」(以下、長期追跡縦断研究)が行われています。データを分析し、幼児期にどのような育ちが成人後に繋がるのか、子どもと保育、保育政策に何が必要か、その効果の大きさなどを明らかにしようとしています。

今後日本でも、東京大学「発達保育実践政策学センター」が中心(12月、センター長の秋田喜代美教授が桐朋小へ来校されました)となり、研究がすすむことを期待しています。

世界の長期追跡縦断研究について、秋田教授の論をみてみましょう。

「5歳までの幼児教育において培われる自己調整の力や自分が行動主体であるという主体性の感覚が、さまざまな教科や領域の内容についての知識を超えて、生涯にわたる人生後半の生活につながる予測因となること、そしてそれは認知的能力の高さとは独立に影響を及ぼすものであることが明らかにされてきている。つまり、対人関係において自己調整能力や情緒的安定性、意欲や自信をもって行動できる力、そしてスムーズにコミュニケーションをとり、人とうまくやっていける力が、いわゆる知的な能力とは別な力として生涯において重要」

「幼児期の教育において、いわゆる知的な学習だけではなく、他者とともにくらし遊ぶことを通して培われる社会的スキルや、同年代との関わりから学ぶ自分の感情を調整する力やストレスをマネジメントする力が、生涯にわたって重要な働きをすることが欧米での長期縦断研究から明らかにされつつある」(『あらゆる学問は保育につながる―発達保育実践政策学の挑戦』秋田喜代美監修、東京大学出版)

秋田教授が述べられた「幼児期の教育」の中身は、私たちが保育で大切にしていることと重なります。幼児期に、「自己調整の力や自分が行動主体であるという主体性の感覚」を育てる、「対人関係において自己調整能力や情緒的安定性、意欲や自信をもって行動できる力、そしてスムーズにコミュニケーションをとり、人とうまくやっていける力」を育てることを大切にしています。その育ちが、「生涯にわたって重要な働きをする」と検証されることを願っています。今後も長期追跡縦断研究に着目し、検討をすすめます。

年齢を重ね、同窓生と話す機会が増えました。桐朋幼稚園の思い出として、「昔とかわらない自然環境ですね。」、「夢中になって遊んだ。楽しかったし、充実していました。」「どうしたいかを自分で考え、決めて行動することが培われたと思います。」、「卒業後も友だちに相談したり、繋がっています。」などと聴きます。共通するのが、自分の人生を主人公として歩んでいることと、その根っこが園で育まれていることです。このような声を集め、分析していくことで、桐朋における長期追跡縦断研究となるかもしれません。

都営新宿線を利用する児童への対応

14時55分、都営新宿線が不通という情報が入り、すぐに調べました。その確認がとれましたので、これから下校する3年生以上の都営新宿線を利用する児童を学校で待機させます。

芸術鑑賞教室『栗コーダーカルテット』のコンサート

これまで演劇を中心に催されてきた芸術鑑賞教室。今年度は「栗コーダーカルテット」の皆さんによるコンサートが実現しました。

テレビ番組でもお馴染みの愉快で可愛らしい響きの曲は、桐朋小学校の放送番組でもよく登場しています。定時放送で流したり、コンサートに向けて「お昼の特別番組」も組まれた程、みんな心待ちにしていました。

第四体育室にメンバーの関島さん、川口さん、栗原さん、そしてタバティさんがいろいろな楽器を持って来てくださいました。

第一部は、幼稚園の親子と1,2年生が鑑賞しました。

『ピタゴラスイッチ小組曲』の演奏が始まると、もうみんな大喜び!

本当は7つの曲を繋げて演奏するのですが、有名なテーマ曲が流れるとテレビ番組通りの『合いの手』を入れてしまう子どもたち。作曲者でリコーダーを担当されている栗原さんも、思わず笑ってしまう程のタイミングでした。ふつうのコンサートだと眉をひそめられてしまうかもしれませんが、メンバーの皆さんは「楽しく参加してくれて、うれしかったですよ」と言ってくださいました。小学生はもちろん、幼稚園の子どもたちも大人も、体を揺らしてみんなでたっぷり味わいました。

午後の第二部は、3年生以上の子どもたちが参加しました。自分達も授業で吹いているからこそ、いろいろなリコーダーの種類や、ものすごく速い指の動きや細かい響きに心底感心している様子が伝わってきました。また、リコーダー以外の楽器も沢山紹介していただき、音色の違いや面白い奏法にみんな関心を寄せていました。傘の持ち手のような形をした「クルムホルン」は、とっても息が通りにくい楽器で、吹くのが大変なのだそうです。「びよよ~ん」とユニークな響きが広がる「口琴」には子どもたちは特にくぎ付けになっていました。「クリスマスにプレゼントしてもらいたいなあ」という声も聞こえてきましたよ。

映画の「こわ~い」曲や、アニメの有名な曲に興奮したのはもちろん、初めて聞くあたたかな響きの曲を「とっても気に入った!」と身を乗り出して聴いている様子があり、嬉しく思いました。

コンサートの最後は、全員で「パフ」の演奏です。栗コーダーカルテットの皆さんと一緒に、3年生が歌を、4,5,6年生がリコーダーを担当しました。曲目リストには「共演曲」と書いてありました。「栗コーダーカルテットとの共演!!」。なんともうれしい体験となりました。

昨日の授業では、ソプラノリコーダー4本で一番最初に演奏してくださった『静かに静かに!』を早速吹いてみることにした学年もあるようです。演奏会後も、いろいろな場面で思い出して楽しさが続く、素敵な素敵な鑑賞教室でした。

優れた芸術表現を、みんなで鑑賞することを大切に [Ⅱ-179]

12月10日、芸術鑑賞教室を行いました。NHK「ピタゴラスイッチ」などで有名な〈栗コーダーカルテット〉さんをお招きしました。午前は、園児と保護者のみなさん、1、2年生が聴きました。午後は、3、4、5、6年生でした。演奏を聴くと、自然にからだが動いてしまう子がたくさんいました。感想を読ませてもらうと、心が弾んでいました。

おじさんよりもでっかいリコーダーをふいてたのがすごかった。ピタゴラスイッチをきけてよかった。(1年生)

いろいろながっきがでてきてたのしかった。なかでも「びよよよよん」っていうのがたのしかった。パパよりも大きいリコーダーがあってびっくりしました。(1年生)

みんないきぴったりだったし、すごくきれいなおとだったので、すわったまんまおどっちゃいました。しょうらいぼくもくりコーダーカルテットさんたちみたいにえんそうがしたいです。(2年生)

テレビやCMで聞いていたけれど、やっぱり生で聞くほうがすごくキレイでいいなあと思って、ママとお兄ちゃんとおばあちゃんとパパにぜったいにじまんしたいと思いました。(2年生)

まさか。ピタゴラスイッチを弾いている人が来ると聞いたしゅんかん、「え!」とびっくりしました。私も、あれくらいふけるように練習します!! 今、私がひいているのは、ソプラノコーダーです。このソプラノで、こんなひけるとは思いませんでした。音色は、アルトリコーダーとテナーリコーダーが「ポー」っという低い音でかっこよくて、一番大きいリコーダーは、「ホー」っという音でした。リコーダーが大きくなるほど、指の大きい人じゃなきゃできないと思いました。(3年生)

チームワークが良さそうだったし、曲も指づかいもはやくてリズムも楽しいリズムで(すごい!)と思った。しかも、いろんな楽器もあっておもしろい楽器もあって、それで雰囲気も出てアメリカの映画「ジョーズ」の曲もおもしろかったし、私の見ているテレビのほとんどの曲をしてて、テレビの曲より生できくと、全然ちがくてすばらしかった。私もあんなふうに楽器をやりたい。だってカルテットの人たちみたいに楽しみたい。(3年生)

一番楽しかったのは、パフを合奏したことです。低い音と高い音がみごとに合わさって、部屋全体に素敵な音が響き渡りました。ぼくは練習で失敗することもあったパフを、本番ではノーミスで吹けたことが一番良かったことです。ぼくが一番驚いたことは、栗コーダーカルテットさんがピタゴラスイッチやスターウォーズの曲など、有名な曲を作って奏でていることです。いつも聞いている曲が、生で聞けるとは思っていなかったので、とてもうれしかったです。あと、とても小さくて面白い音が出る楽器や、とても大きいリコーダーをどのように吹くのかが知りたくて、演奏がはじまると「あ、こんなふうに吹くんだ~。とっても面白いな~。」と思いました。(4年生)

一番楽しかったのは、パフでした。一回目の栗コーダーカルテットの人たちがふいたパフはリコーダーのみのパフとも違って、いろいろな楽器によって音色も変わるんだな~と思いました。それで自分たちがふいたパフは、栗コーダーカルテットの人が伴奏してくれて楽しかったです。(4年生)

いろんな種類のリコーダー、音も全然違いました。合唱では、知っているばかりでしたし、音色がとてもきれいでした。私は、「いいな。こんなにきれいな音、私も出せたらいいな。」と思いながら感動しました。また会ったら、どうやったら、いい音が出るか聞きたいです。(4年生)

いろいろなリコーダーがあってすごいと思いました。すごく小さいものから、私の身長より大きいものもあって、びっくりしました。他にも「サックス」や「ウクレレ」、「ギター」に「口琴」などもあり、やはり「カルテット(四重奏)なのだと思いました。ピタゴラスイッチでやっている曲から、「スターウォーズ」、「鉄腕アトム」など、幅広い種類の曲がありました。リコーダーだけの曲だと特に、「カルテット」ならではの合わさった音がきれいで、もっと聞いていたいと思いました。

最後には、「パフ」を栗コーダーカルテットさんと一緒に吹きました。3年は「歌」、4年は「メロディ」、5年は「ソプラノリコーダーのパート」、6年は「アルトリコーダーのパート」をやって、栗コーダーカルテットさんは、主に始めと終わりをやっていました。曲を聞いてもふいても楽しかったです。(4年生)

ぼくは、今までリコーダーのことを音域もそこまで広くないから、そこまで好きじゃなかったけれど、いろいろな曲を聞いて、リコーダーでもいろいろないい曲をひけるんだ、すごいなと思いました。一番気に入った曲は、ピタゴラスイッチです。(5年生)

自分が5年生の時までやっていたソプラノリコーダーであんなに細かいステップを吹けるのがすごいなと思いました。4人ともそれぞれリズム感があるはずなのに、4人ともリズムが一緒で音がすごくきれいでした。音を合わせるのがとても上手でびっくりしました。パフを吹いてくれた時、アルトリコーダーがソプラノリコーダーと息を合わせながら吹くという役割を見事にしていて、自分もあそこまで上手に役割をはたして吹いてみたいという気持ちが高くなりました。(6年生)

桐朋小学校では、体育館やプレイルームという日常の生活の場で、生で演じられた優れた芸術表現を、みんなで鑑賞し、語り合うことを大切にしています。

子どもたち、先生たちみんなで、優れた舞台芸術を鑑賞し、感動を共有したい、子どもたち、先生たちが感性を豊かにし、表現することの楽しさや意欲を大切にしたい、幅広い芸術文化にふれ、情操を高めたいと願っています。

2019年は、日本が「子どもの権利条約」を批准してから25年目の年。条約にある「子どもの最善の利益」、「生命・生存・発達の権利」、「意見表明権」などを大切にする年にしていきたいです。子どもたちの感想、意見を紹介するのは、一人ひとりの意見や行動を大切にし、子どもを意見表明の主体として考えているからです。

子どもたち、保護者のみなさん、2学期もたいへんお世話になり、ありがとうございました。

このコラムを読んでくださった方、ありがとうございました。

昔遊びの会

12月8日(土)PTA主催の昔遊びの会がありました。例年、PTAの文化セクションの役員の方々が、昔からある遊びを子どもたちが親しみ楽しめるように会を企画し、準備をすすめてくれました。

今年度の昔遊びの会のコーナーは、草笛、コマ、射的、輪投げ、腕相撲大会、けん玉、様々な遊びを体験することができるようになっていました。多くの子どもたちと保護者の方が楽しんでいました。

草笛コーナーでつくった草笛を大事そうに手に持っている子がいたり、コマコーナーでは、トーナメント戦が行われ白熱したコマバトルが繰り広げられていました。コマコーナーの横にベーゴマのコーナーもありました。ベーゴマは子どもには、なかなか紐を巻くのがむずかしいですが、大人の手付きは一味違います。昔を思い出してか、するすると紐を巻きベーゴマを見まわし、大人も童心に戻って楽しんでいる姿も見られました。

けん玉コーナーでは、例年けん玉名人をお呼びして、技を教えてもらっています。今年も日本けん玉協会から松永名人に来ていただきました。松永名人からけん玉のルーツとなる大皿小皿のないけん玉や技を見せてもらいました。

恒例の『もしかめ大会』は、『♪もしもし、カメよ、カメさんよ~』の歌に合わせてどれだけ長く続けられるかの勝負です。昔遊びの名物と言っても過言はないイベントで、挑戦する子どもで大賑わいでした。はじまると目を離すことができません!1,2年生の部で3位までに入るには200回以上続く必要がありました。3~6年生の部では実に5分以上もの間もしかめが続いていました。数にして500回は超えます。大皿、中皿、大皿、中皿、カチャ、カチャ、カチャ、カチャという音だけが部屋に聞こえ、手に汗握る緊張感もありました。

どのコーナーも大盛況でした。準備や片付けなど当日以外の部分でもこの日のためにご尽力くださったPTAの方々、ありがとうございました。子どもも大人も一緒に楽しめる昔遊びの会でした。

昔あそびの会は、予定通り行います。

本日の昔あそびの会は、予定通り開催します。参加する人は、制帽を忘れないようにしましょう。

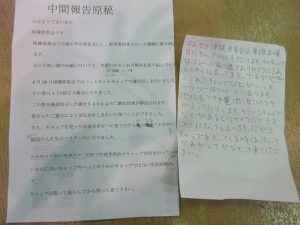

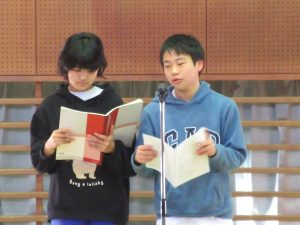

全校集会 委員会の中間報告

1学期に各クラスから出された「こんなことに困っています」「こうなったらいいな」「こんなことしてみたい!」の声について、各委員会でどんな検討や工夫を行ったのかを委員長さんたちが報告してくれました。

いくつか紹介します。

〇体育委員会はグラウンドで安全に楽しく遊べる工夫について検討していました。いつでも自由に好きな遊びをできるように「優先日を無くしてほしい」という声に対しては、「サッカーと野球同時に遊ぶと、ぶつかったりしてやはり危ないから、優先日はこのまま継続します」とのことでした。

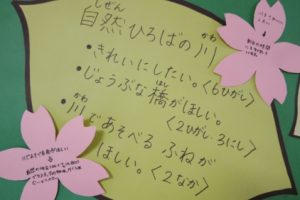

〇自然ひろば委員会では、「お別れの会」を企画運営した報告に加えて、新しくなる自然ひろばをどんな風にしたいかのアイディアを募集していました。

〇保健委員会は、各クラスにペットボトルのキャップを回収するBOXを設置しています。「きれいに洗って持ってきてください」というお願いと共に大きなビニール袋満杯のキャップをみんなに見せてくれました。回収することで二酸化炭素の削減が期待されること、収益金が世界の恵まれない子どもたちのワクチン代にも使われること、また、選別などのお仕事は桐朋小学校でもお世話になっている地域の作業所の方が携わってくださっていること、などを分かりやすく話してくれました。

このほかにも、プレイルームで行う「なんでも発表会」や放送委員会から「お昼の放送番組」の宣伝もあり、2学期の楽しいこともまだまだ続きそうです。

全体の準備をリードしてくれた代表委員のみなさん、打ち合わせの会議を重ねてくれた委員長・副委員長のみなさん、ありがとう。

子どもたちが主人公となり、学校を運営する [Ⅱ-178]

先週末、全校集会を行いました。高学年児童会活動の8つの委員会(代表、あそび企画、体育、理科園・自然ひろば、保健、プレイルーム、図書、放送)が、これまでの取り組みを報告しました。

代表委員会は、みんなの意見を大切に聴きとろうと、「ポストマン」の設置と活用を呼びかけました。あそび企画委員会は、低学年と高学年が一緒に遊び、仲良くなろうと、12月の鬼ごっこの企画を紹介しました。放送委員会からは、たのしみなクリスマス企画の紹介でした。図書委員会からは、楽しくリラックスし、快適に本が読める場づくりをしている報告でした。ほかに、体育委員会、理科園・自然ひろば委員会、プレイルーム委員会などから報告がありました。どの報告も、自分たちが主人公となり、学校を運営していることにつながっていました。

保健委員会の報告は、自分たちの生活をよくする取り組みと、社会との結びつきを考えたものでした。一部を紹介します。「保健委員会では、みんなの声の木をもとにし、前年度できなかった課題に取り組んでいます。主に手洗い場の石鹸についてと、手すりのささくれの解決に取り組んでいます。高学年校舎の階段のささくれがひどく、やすりをかけ、塗ることを取り組みます。

6月29日、保健委員会ではペットボトルキャップの運び出しを行いました。その数は、45リットリ袋23個分になりました。この数を焼却処分した場合540㎏の二酸化炭素が排出されます。みなさんのご協力により、空気を少しきれいに保つことができました。

毎週金曜日に、各クラスをまわってキャップ回収を行っています。そのキャップは、『ポピーの家』に送りリサイクルされ、人の役に立っています。キャップを売ったお金が『ポピーの家』で働く人たちのお給料にもなり、貧しい国の人たちのワクチン代になります。」

保健委員会の報告を聴きながら、世界中のみんなで目指す2030年のゴール『SDGs』(将来に向けて、いい状態で続けることができるような成長や発展を目指す、17の目標と169のターゲット。世界中のみんなと未来づくりに参加)とのかかわりという角度からも考えてみたいと思いました。このことについては、別の機会にお伝えします。

桐朋小学校は、「自治」を大切にしています。将来、自分自身が主人公となって社会に参加していくことの、根っこを育むものと考えて取り組んでいます。自治は、行事、活動、授業などあらゆる場面を通じて育くまれます。高学年の児童会活動もその一つです。

子どもたちの願いである「けんかやいじめがなく、上級生が下級生のいいお手本になり、支え合えるステキな学校 2018」にしていきたいです。

低学年も自治活動~続編

先週の桐朋小だよりの続編です。2年東組、火曜日の総合の時間。クラスの遊び企画委員会主催の「2ひがしたのしむかい」がいよいよ開催されました。

遊び企画委員は前日はもちろん、当日もCDの操作の確認、黒板に説明を書くかどうするかなど、入念に相談していました。

早速時間になり、始まる・・・かと思いきや、まだ黒板にゲームのやり方を書いていてなかなか始まらず・・・どうするかなと思ったら、書くのを諦め、一部を口頭でゲームの説明をすることに切り替え、たのしむかいスタート。

開会の一言を委員が言い、早速黒板に少し書いたルールと口頭でゲームを説明し、「人間になりたいゲーム」が、スタート。カメから始まり、じゃんけんに勝ち続けると、カメ⇒うさぎ⇒さる⇒人間と変化していきます。じゃんけんに負けると、一つ前の動物に戻ってしまいます。このゲームの肝は、その動物になりきって演技するところにあります。音楽と同時にうさぎはピョンピョンとびはね、さるはウッキ~と動き回ります。時間内に人間になれなかった場合、今の動物の演技をしたままぐるっと教室を一周歩いてゲームが終わります。このゲーム、あまりに盛り上がりすぎて、「もう一回やりたい!」と、アンコールも出ました。嬉しいけれど、アンコールは想定外。いきなりのアドリブを迫られた遊び企画委員でしたが、すぐにみんなに

「もう一回やるか、次のいす取りゲームに行くか、どっちがいい?」

と提案。様々声が出ましたが、次のゲームをやりたい声が多く、相談の結果先に進むことになりました。

さて、次のいす取りゲーム。このゲーム、担任はどういうルールでやるか聞いておらず、楽しみにしていましたが、なんと椅子が一つずつ減っていくサバイバルゲームでした。

当然、クラス24人で椅子が一つずつ減っていくルールでは、かなり時間がかかるであろうと思いましたが、何か考えがあるのかもしれないとわくわくしていました。

いす取りゲームが始まると、この一人ずつアウトになるのが実に面白く、各地でいすの争奪戦が繰り広げられていました。

「ねえ、じゃんけん!」 「うちが、さき!」 「なんで!?」

でもアウトになるのは一人なので、よく見ると・・・あいているいすがいくつも・・・。もめている間に気が付いた人がさっと動いてセーフになったり、1人動いたら別のところからも動いてきて、本当の争奪戦が始まったり・・・。

それから、いすを毎回1脚減らすのに、減らし忘れていたことに気が付かず、全員セーフになって、みんなで「???」となり、「だれか二人で1脚に座っているんじゃないか事件」が起こったり・・・。大笑いでした。

そうこうして、予定の時間が来ると、委員の子たちはあっさりと、

「残った人の勝ち~!」

と言いました。いす取りゲーム=最後の一人が優勝みたいな先入観が担任にはあり、一本取られました。勝ち~と言われた半数以上の子たちは大喜びでした。

ゲームをうまく進め、さいごのおみやげ(頑張って全員分手作りした折り紙の記念品)を配り、終わりの言葉で会を閉じました。さいごのおみやげ配りが予定より大幅に時間を過ぎてしまったところは御愛嬌ということで、大満足の「2ひがしたのしんだかい」になりました。

こんな風に、やりたいと願ったことを実現までもっていき、試行錯誤しながら自分たちで最後までやり切った委員の子たちのがんばりと、その姿を受けて協力的にかつ本気で楽しんだ仲間たち。認め合いながら成功も失敗も含めてクラスみんなで学び合える時間を引き続き大事にしたいです。いや~面白かった♪

最後に委員の子の日記を紹介します。

せん生あのね、きょうの「2ひがしをたのしむかい」すっごくたのしかったよ。さいしょは、子どもだけであそびのきかくをするなんて、出来ないと思っていたけど、きょうの「2ひがしたのしむかい」で、そういうことが出来るんだって思ったよ。

わたしは、いす取りゲームが一ばんたのしかったよ。こんどは「2ひがしクリスマスパーティー」とか、やりたいな。せん生は、きょうの「2ひがしをたのしむかい」たのしんでくれた?できれば、きょうのことをがっきゅうつうしんにのせてほしいな。おみやげがなかったら、もう少しあそべたかな?すっごくたのしかったよ。おわり