投稿者: tohoblog

3学期の振り返り① 読書団の活動

- 2018年度後期の読書団は、読書家のメンバー11人が集まり、みんなでアイデアを出し合って充実した活動ができました。読書ノートを書き、それぞれの読んでいる本の紹介をして、読書の幅を広げたり、みんなで上橋菜穂子さんの守り人シリーズなどを読み、読書会を開いて、それぞれの感じ方を交流したりしました。

上橋菜穂子さんの読書会では、本に出てくる食べ物や飲み物を再現し、味わいながら物語の世界を語り合おうという楽しいアイデアが出て、「バルサのお茶会」と「バルサの食事会」(通称:バルサ会。「バルサ」は守り人シリーズの登場人物)と称し、ラコルカ(乳茶)やハラク(蜜入りハーブ茶)、タンダの山菜鍋などを作って、食べながら本についておしゃべりしました。

火の番をしながら、読書!

タンダの山菜鍋と菜飯

レシピは『バルサの食卓』(新潮文庫)より

「おいしい!」

「本で読んだイメージどおり!」

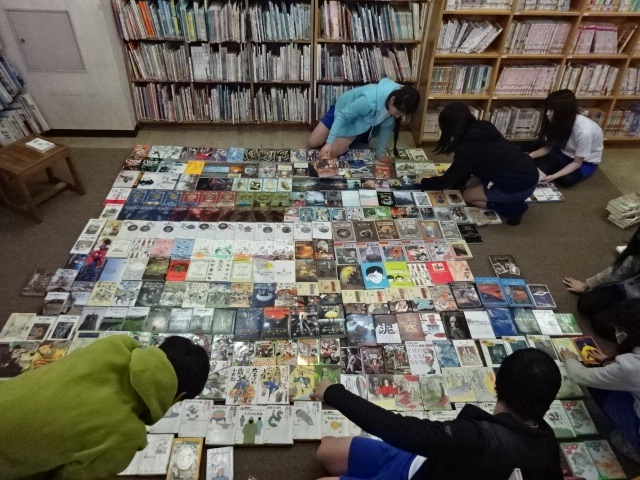

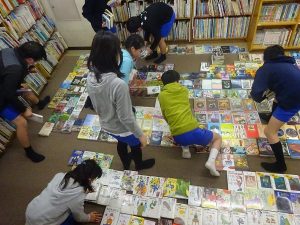

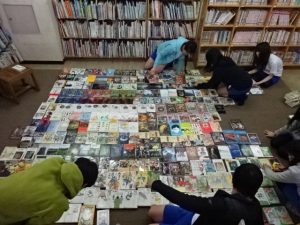

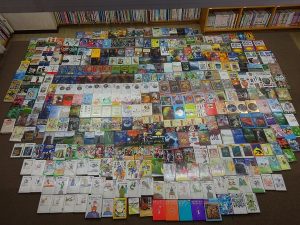

最後の団活動の日には、みんながこの1年間に読んだ本(の一部)を持ち寄って、図書室のじゅうたんに並べてみよう!ということになり、みんな本の山を抱えて集まりました。並べてみると、全部で381冊!「これ、ぼくも読んだ。良かったよね。」「あ~、このシリーズはおもしろかった。」「私も好き~」本を囲んで、わいわいと楽しい時間を過ごしました。

壮観!

「桐朋小だより」を更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。

タイトルは「3学期の振り返り① 読書団の活動」です。

「桐朋小だより」を更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。

タイトルは「卒業生の思い出の一冊」です。

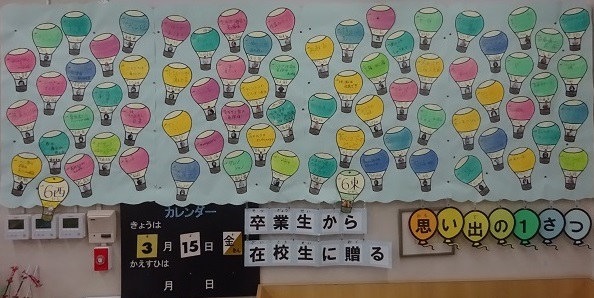

卒業生の思い出の1冊

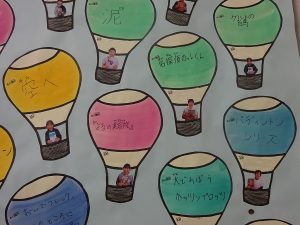

6年生が卒業しました。卒業生に、この6年間に読んだ本の中で、下級生にもぜひ読んでほしい「おすすめの1冊」を選んで書いてもらい、図書室の掲示板に貼りました。下級生が掲示板を見上げて「〇〇さんのおすすめの本、今度借りてみよう」などと言っています。

卒業生おすすめの本の掲示板

図書の時間に、自分にとって「6年間のベスト1の本」について書いてもらったので、いくつかご紹介します。

この本を選んだ理由は、読書がそんなに好きじゃないぼくが読んで、たぶんはじめておもしろいと思った本だからです。この本は読んでいる人に、その場面の緊張感がすごく伝わってきて、どんどんページをめくりたくなり、一度読み始めるとねむくなるまでやめられないほどおもしろいです。(『名探偵カッレくん』)

私がなぜこの本を選んだかというと、一番たくさん読んで一番不思議に思ったからです。この本はおもしろい反面、切ないような悲しいような部分もあります。私は「星の王子さま」を知りたくて何度も何度も読みました。でも、最後の所は読んでも読んでも、あまりわかりませんでした。なので、久しぶりに読もうかなぁと思っています。中学生になって読んだら、また『星の王子さま』の世界がちがって見えると思うので楽しみです。(『星の王子さま』)

この本は、4年生の時から読み始めました。悪い人が一切出てこなくて、すごく幸せになれるお話です。私はアンが大好きです。けしてあきらめない心、裏切りのない友情、ポジティブにとらえること、そして愛情たっぷりでだれにでも優しいところ、そんなアンにつられてこっちまで想像力が豊かになっちゃうお話です。(『赤毛のアン』)

なぜこの本にしたかというと、ふと図書室で取った本に、こんなにはげまされると思わなかった1冊だからです。中でも私が心にひびいたのは、「投げ出さないことだよ。苦しいときほどさ。」と、「あきらめなけりゃ、できるんだよ。たいがいのことはさ。」という言葉です。この二つの言葉で私は何度もはげまされました。(『空へ』)

この本は、とても一つ一つの表現する言葉がていねいでくわしくて読んでいてイメージしやすいと思ったので、ベスト1に選びました。心にのこった言葉は「迷惑かけずに存在できるものなんか、どこにもないのよ。」という言葉です。(『紙コップのオリオン』)

「親切というのはとても些細なことです。」この言葉が印象的でした。親切にしてくれた人からすればあたりまえで気にもかけていないと思っていても、自分としてはうれしかった事が今までにもたくさんありました。主人公がぼくと同じ年だったこともあり、主人公の友達、そして家族の気持ちが伝わってきました。“些細な”、相手を思いやったり、考えたりする気持ちが、伝わってきました。(『ワンダー』)

読み始めるとやめられなくなるほどおもしろい本、何度でも読み返したくなる本、幸せな気持ちになれるお話、大好きな登場人物、心に響く言葉・・・それぞれの幸せな出会いがあったことを嬉しく思います。卒業おめでとう!

一人ひとりの輝く姿に感動 ―卒業、おめでとう― [Ⅱ-187]

3月15日、卒業生の保護者、ご家族のみなさまのご列席をいただく中で、第60回卒業式を行うことができました。たいへん嬉しく、ありがたく思います。保護者のみなさまには、お子さまのご卒業を心からお祝い申し上げます。また、今日まで、私たちの桐朋教育に温かいご理解とご協力をいただいたことに対し、御礼申し上げます。

卒業式での「お祝いの表現・在校生(を代表しての5年生)」、「卒業生の表現」は、一人ひとりが輝いていて、たいへん素晴らしいものでした。いろいろなことが心に浮かび、心がふるえました。

私が、みなさんに話したことの中から、「30条から成り立つ『世界人権宣言』を知っていますか?」を取り上げます。卒業生のみなさんと学んだ「トピックス」(週に1度の授業)では、フォトジャーナリストの安田菜津紀さんの仕事を教材に、世界の子ども、世界の出来事について考え合うことなどをしました。そして、みなさんから、もっと世界のことを学んでいきたいという感想、意見を聴きました。そこで、卒業式では「世界人権宣言」を取り上げよう、この宣言に掲げられた世界をみなさんといっしょに築いていきたいという気持ちをもって話したのです。

[世界人権宣言] 20世紀に起こった二つの大戦で、世界中の人が深く深く傷つきました。そのような戦争を二度と起こさないために、そして世界が平和であるためには、一人一人が大切にされる世界でなければなりません。それを言葉にしたのが「世界人権宣言」です。条文を3つ紹介します。詩人の谷川俊太郎さんが訳したものです。

1条 一人ひとりがかけがえのない人間であり、その値打ちも同じです。だからたがいによく考え、助け合わねばなりません。

19条 私たちは、自由に意見を言う権利があります。だれもそのじゃまをすることはできません。(すべての人の自由と権利を守り、住みよい世界をつくろう)

26条 人は教育を通じて、世界中の人と共に平和に生きることを学ばなければなりません。

世界人権宣言は、約70年前にできたものですが、現在でもなお、世界中の人々が幸せに暮らせるための拠り所となっている約束です。しかし、この宣言が目指した世界が実現できているといえるでしょうか。まだまだ多くの取り組みが必要です。みなさんは、「ラオス応援プロジェクト」に取り組んだり、広島修学旅行など学んだことをもとに、長い時間をかけて台本にし、みんなで演じたということなどもその一つだと考えます。

これからも、一人ひとりが大切にされ、平和な世界を築いていくために、たくさん学び、多くの人と協力していこう。

卒業おめでとう!

卒業おめでとう!

「桐朋小だより」を更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。

タイトルは「未来を創る」です。

未来を創る

本日、3月15日。春うららかな日差しのもと、卒業式が行われました。

この卒業式のテーマは、「未来を創る」です。

子どもたちは、6年間の小学校生活を振り返り、そして未来に向けての想いや考えを自分の言葉で表現しました。真っすぐ前を向いて表現する姿は、頼もしくもあり、希望に満ち溢れているようでした。

羽ばたけ、広い世界へ。

心から、卒業おめでとう。

6年生を送る会の風船飛ばし。願いをこめて。

空高く飛ばしていきます!

そして、卒業式に向けての準備。背景幕は、3年生が創りました。

当日の朝。5年生が6年生にコサージュをつけてあげます。いよいよ卒業式が始まります。

卒業生として、堂々と胸を張って。

5年生の表現。最高学年として、これから学校を引っ張っていく存在です。

一人ひとりの想いがこめられた、卒業生の表現でした。

「桐朋小だより」を更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。

タイトルは、「6年生最後の放課後」です。

6年生最後の放課後

今日は、6年生最後の放課後。時間が来るまで精一杯遊んでいました。学年を越えてグラウンドでサッカーをしたり、野球をしたり花いちもんめをしたり。教室内では、いつものようにおしゃべりに花を咲かせていました。

明日、それぞれの思いを抱いて桐朋小学校を旅立ちます。

「幼児期、どのようなことを大切に過ごしてほしいと考えられますか?」 [Ⅱ-186]

2月、中央線沿線合同相談会に参加しました。ご来場のみなさま、ありがとうございました。ご質問のなかに、

「御校へ入学したいと考えていますが、どんな準備をしたらよいかを教えてください。」「桐朋小学校では、幼児期に、どのようなことを大切に過ごしてほしいと考えられますか。」ということなどがありました。幼児期についての考えをお伝えし、保護者のみなさんといっしょに考え合いたいです。

初等部ブックレット『一人ひとりの、幸せな子ども時代のために』(2018年)に書いたことをご紹介します。

●乳幼児期から、心が育つための基盤としての「安心感・安全感」、「自分が自分であって大丈夫」という自己肯定感、わくわく、どきどきする心を大切に育みたいです。感受性は認識のもとになり、乳幼児期より情緒や感受性を育むことが人間形成でとても大切だと考えます。

「「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと固く信じています。子どもたちが出あう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生み出す種子だとしたら、さまざまな情緒や豊かな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです」(R・カーソン『センス・オブ・ワンダー』)

●一生使う一番の人間力として、「考えるのが大好き」「身体を使っていろいろとするのが大好き」「人とかかわってやる方がおもしろい」など、そうした感覚はできるだけ早い時期から育てていきたい。

●子どもにとって「身体が感じている感情を発し、大人にその感情が承認され、安心する」ことが発達のプロセスにおいて重要と言われています。(中略)乳幼児期から、安定した関係で、泣くこと(例えば、不快な感情を伝え、おさまるうえでなくことは必要なことです)、抱かれて安心すること、不快な感情も承認され、安心してその子自身で抱えられるようになることを繰り返し経験することが大切だと考えます。

●2、3歳の頃は、ことばの獲得をもとにして自分づくりが芽生え、世界を拡げていきます。自分でやりたい、自分の気持ちが通じないと面白くないなど、自我が大きく膨らみます。この時期にじっくりと対象とかかわり、対話し、満足し、自分自身で区切りをつけていくことを大切にします。例えば、人気のブランコでは「もっと乗りたいから交代しない」から「もっと乗りたいけど交代しよう」という子どもの心が見えてきます。心が動く豊かな経験や子ども自身が選びとる力を育てる「間」を保障するような大人のかかわりを大切にします。

●人間は、生きものの一つであり、自然の一部です。ですから、私たちの生き方には生きものたちから学ぶところがたくさんあります。子ども時代に、自然とかかわり、出あい、感動、不思議さ、思い通りにいかなさ、心地よさ、よろこびなどを経験し、感じることを大切にしていきたいと考えます。(中略)子どもを自然がもつ多様さや広さ、奥深さにゆだねること、すなわち自然の中で子どもたちを育むことで、自然がもたらしてくれる刺激によって覚醒された身体となります。そこから湧き出てくる生命の輝きからはじまる不思議、もっと知りたい、□□のようになりたいと学び育とうとする意欲など、子どもの育つ力が育まれると考えます。

脳科学の知見によれば、健康に身体を育て、身体中で感動し、身体中で自然のものを吸収していく。そして脳にきちんと情報を伝達し、精神の根底をつくり出していく。その過程が大切で、子どもの心がつくられていきます。

●現在、私たちは、環境、食糧、エネルギー、貧困と格差、紛争やテロなど、たくさんの問題に直面しています。専門家が何とかしてくれるだろうということでは、地球が滅びてしまう可能性があります。戦争を防ぎ、地球上の不平等をなくし、自然と共存していけるかという地球全体の課題に取り組まなくてはなりません。こうした課題に取り組むためには、小さいうちから自分の気持ちや考えを大切にし、他者と交わることを楽しいと感じる子どもたちに育っている必要があります。一人ひとりの豊かな可能世、感受性、発想力、デザイン力などをていねいに社会の力で育てていくことが大切です。

コンピュータが普及し、考えたり、身体を使うことが少ない「便利」な生活に変化するなかで、幼児期より感じることを豊かにし、身体を動かす、考える、自然や人と交わることなどが楽しい、好きだと思える子を意識的に育てる必要があります。

●長い目で子どもの成長を考えると、幼児期の暗記学習や訓練について心配な点があります。内田伸子氏(発達心理学、認知心理学)によれば、「指示待ちになってしまう」、「自分で判断しなければならない状況や課題に直面したとき、おとなの顔色を見て指示を待つような行動がみられる」、「学びへの興味を失う。問題解決力が身につかなくなる」などです。内田氏らの調査では、小学校高学年になった時、自分なりのイメージを描いてこたえようとする力が弱く、成績が悪かったという結果も示されています。自分自身で考えたり、判断したり、興味を持って取り組んだりという力を奪う危険性があることを捉えておく必要があります。 ※写真は、6年生を送る会(上)、小学生と桐朋高校卒業生のカルタ大会(下)