投稿者: tohoblog

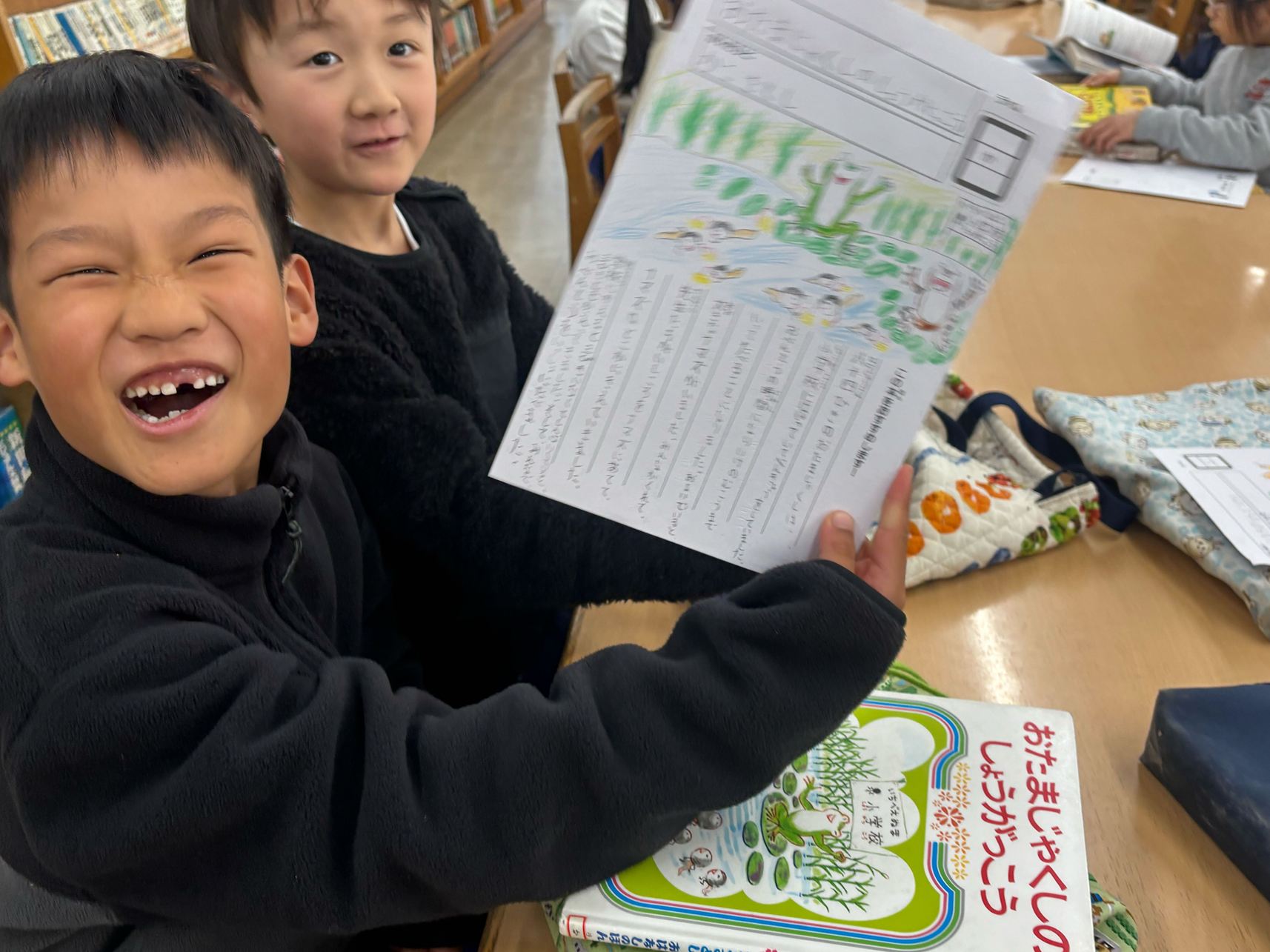

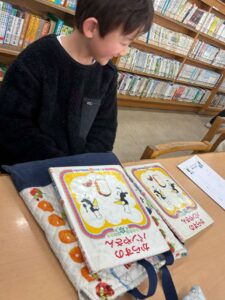

パートナーさんからおすすめの本が届いたよ!

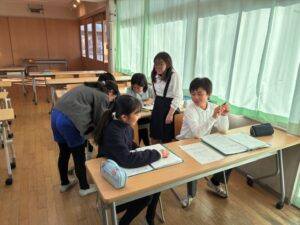

桐朋小学校では、5年生と1年生がパートナーになって活動しています。入学当初から学校のことを教えてくれていますが、そんな5年生から「おすすめの本」と「読書ゆうびん」というはがきが届きました。

パートナーさんが一人ひとりのために選んで書いてくれたはがき。子どもたちは目を輝かせながら読みふけっていました。中には「自分が借りてた本と同じものだ!すごーい!」という声が聞こえ、相性バッチリだねとみんなで笑いあいました。

「これは自分で読んだことがない本だから、楽しみ」「え がすごい!」「もう読んじゃおう」など、ワクワクが溢れ出ています。次の図書の時間では、はがきにお返事を書く活動があります。「なんて書こうかな」ときっと考えを巡らせているでしょう。そんな時間、気持ちを大切にしていきたいところです。

桐朋小だよりを更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。以下、2025年度更新記事一覧です。

タイトルをクリックすると記事をご覧いただけます。

子どもたちの様子をお楽しみください。

2月 6日(金) 「パートナーさんからおすすめの本が届いたよ!」

2月 3日(火) 「体を動かしながら物語を楽しむ」

1月30日(金) 「なんでも発表会」

1月27日(火) 「工場見学にビーチコーミング!」

1月23日(金) 「○○家族写真を撮ってみよう」

1月20日(火) 「低学年の人たちにもわかりやすく!」

1月16日(金) 「『どうしたらゴミは減らせるか?』~学んでまとめて伝え合う~」

1月13日(火) 「干し柿づくり 第二弾」

1月 9日(金) 「干し柿づくり 第一弾」

1月 6日(火) 「中高図書館ツアーに行ってきました」

12月26日(金) 「『ねじねじ ぎゅっぎゅっ』しめ縄づくり」

12月23日(火) 「修学旅行報告会を行いました」

12月17日(水) 「タネもしかけも夢もある!マジックワークショップ」

12月12日(金) 「みんなで素敵な響きをつくりあげました」

12月 5日(金) 「もうすぐ音楽会!」

12月 2日(火) 「初等部70周年をみんなでお祝いしました」

11月26日(水) 「おいしい楽しい焼き芋会♪」

11月18日(火) 「クラスの活動を自分たちでつくっていくということ」

11月11日(火) 「1年生 秋の遠足」

11月 7日(金) 「将来の夢は…『ドリームボックス』」

11月 4日(火) 「ゴミはどこにいくのだろう?」

10月31日(金) 「すごいよ!とうほっ子2年生!『秋の遠足』」

10月28日(火) 「朝のしぜんひろばで」

10月24日(金) 「熱の伝わり方は?」

10月17日(金) 「『2年生がとってもやさしかった』」

10月14日(火) 「泥だらけになって遊びました」

10月11日(土) 「足をピーンと!」

10月 4日(土) 「いよいよ運動会、準備ありがとうございます」

10月 3日(金) 「運動会の予行練習を行いました」

9月30日(火) 「ぐんぐん伸びています」

9月26日(金) 「みんなで石拾い」

9月24日(水) 「待ちに待った外遊び!」

9月19日(金) 「どれにしようかな~」

9月12日(金) 「運動会に向けて」

9月 9日(火) 「みかぐら練習中!」

9月 5日(金) 「引き取り訓練を行いました」

9月 2日(火) 「2学期が始まりました」

8月29日(金) 「育てて食べる」

8月26日(火) 「泥にまみれる」

8月22日(金) 「物語とつながる葉っぱのお手がみ」

8月19日(火) 「5年八ヶ岳合宿その②」

8月 8日(金) 「5年八ヶ岳合宿その①」

8月 5日(火) 「『初めてセミの羽化を見た』 4年合宿その③」

7月31日(木) 「『カエルを57ひきつかまえた!』『見て見て、サワガニ!』 4年合宿その②」

7月29日(火) 「全員がリーダー!みんなで創る合宿を… 4年合宿その①」

7月25日(金) 「わくわく ほくほく 蒸かし芋」

7月22日(火) 「『サマーワールドフェス in TOHO』」

7月18日(金) 「6年生では百人一首が人気」

7月15日(火) 「世界に一つだけの竹馬にのってみよう」

7月11日(金) 「金属のさまざまな性質を調べよう」

7月 8日(火) 「桐朋学園小との交流会」

7月 4日(金) 「広がる、科学の世界」

7月 1日(火) 「あじさいがいっぱい」

6月27日(金) 「『自分たちの手で学校をつくっていこう!』」

6月24日(火) 「仙川オリジナル地図を作っています」

6月20日(金) 「田んぼを作ろう」

6月17日(火) 「今しかできないあそび」

6月12日(木) 「おいしい梅ジュースになあれ!」

6月10日(火) 「手拍子で応援!~中高生の体育祭~」

6月 6日(金) 「春の遠足」

6月 3日(火) 「カイコが生まれたよ!」

5月30日(金) 「八ヶ岳合宿で自然を満喫プログラム」

5月27日(火) 「パートナーさんと学校探検その2」

5月23日(金) 「待ちに待った高尾山遠足」

5月20日(火) 「遠足に行ってきました。」

5月16日(金) 「ヨモギだんごづくり」

5月13日(火) 「2年生『みんなでつくった春の遠足』」

5月 9日(金) 「消防車の写生会」

5月 7日(水) 「地区別懇談会を行いました」

5月 2日(金) 「みんなで1年生を温かく迎えました」

4月28日(月) 「子ども団始動!」

4月25日(金) 「パートナーさんと学校探検」

4月22日(火) 「池ぽちゃ第一号誕生!」

4月18日(金) 「入学式を行いました」

4月15日(火) 「3年生、始まりました」

4月11日(金) 「新年度が始まりました」

体を動かしながら物語を楽しむ

先日1年生の国語の授業におじゃました時のこと。

まずは漢字の学習。象形文字や絵からその日学ぶ漢字を予想し、なりたちや書き順、その漢字がつく言葉を出し合いながらみんなで学んでいきます。

次に新しい詩のプリントを配りましたが、音読のやり方がおもしろく、まずはみんなで声をあわせて読んでみる、次は班の4人で声を合わせて読んでみる、最後は自分でその詩に合った動きをつけながら読んでみる、という流れでした。ことば一つ一つの意味を考えながら、自分なりの動きをつけている様子が、その人らしさが出ていておもしろかったです。

最後に今読んでいる物語文、『おおきなかぶ』の学習です。今回は最後の部分、ねこがねずみを呼びに行くところで「自分がねこだったらどんなふうにねずみにお願いする?」ということを考えました。

おとなりさんと役を決めて考えてみるという指示でしたが、日ごろこういう活動を多くしているからなのでしょうか、何も言っていないのにほとんどのペアが席を立って動きながら、とても楽しそうに活動していました。

最後に発表もして、色々なねことねずみのやりとりを楽しみました。

子どもの権利を学ぶ① [Ⅱ‐452]

◆ 初等部70周年記念PTA講演会では、甲斐田万智子さん(*)を講師にお迎えして「キャッチしよう! 我が子の『あのね』~子どもの権利~」をテーマに学びました。

*認定NPО法人国際子ども権利センター代表理事、広げよう!子どもの権利条約キャンペーン共同代表、子どもの権利条約総合研究所理事など

甲斐田さんは、「1.子どもの権利・子どもの権利条約について」「2.日本の子どもたちが置かれた状況は? 私たちの子ども観は?」「3.家庭における子どものつらい体験の影響 ~子どもたちの脳に起きていること」「4.子どもたちの声をもとにつくられたこども基本法・子ども大綱」「5.家庭や学校で子どもの「あのね」をキャッチし、子どもの声が活かされる家庭、社会に」を柱に話してくださり、学びました。今回は、1、2を少し取り上げます。

1.子どもの生きる権利では、「世界の5歳未満児死亡数 2023年時点で5歳の誕生日を迎えることなく亡くなる子どもは年間480万人。7秒にひとり、1日に約1万3200人の5歳未満児が命を落としている」など。

子どもの保護される権利では、「第19条 親などから虐待されない権利、第34条 性的搾取・虐待から保護される権利、誘拐・売買・取引されない権利」を取り上げ、日本では「JKビジネスが人身売買と批判、子どもポルノ、自撮り被害も深刻、教員、スポーツクラブ、塾の講師による性暴力も深刻」であるなど。

参加の権利に関わっては、諸外国の事例が心に響きました。「子どもが子どもの権利を学び、ピアエディケーターとなり、仲間に子どもの権利を伝える。自信を得ておとなに伝える」ことなど。

2.日本の子どもが置かれている状況として

「子どもは権利の主体と考えられない」、「子どもは社会の担い手と考えられない」という大人。「子どもは未熟で指導すべき保護の対象 権利を教えるとわがままになる」と考える大人。「おとなは子どもより優れており、子どもの同意なしに影響を与える権利がある」と考え、行動する大人。そのような大人がいる、自分はどうなのか問う。

「子どもが権利を使うことを認めない『子ども差別』と言える社会」をつくっていないかという問い。「「権利と義務は対」という誤った考え方もあり、「子どもに権利があるということは、大人にその責務を果たす責任があるということであり、子どもに義務を求めるものではない」こと。自分はその責任を果たしているのかと問う。

なぜ子どもの権利を尊重する必要があるのかについては、「権利意識をもつことによって子どもがエンパワーされ、諦めない気持ちになるから」、「権利を知ることで、子どもは一人で悩んだり、孤立しなくなる」、「子どもたちが参加の権利を使うことを通して、子どもたちが主人公となり活躍できるから」、「子どもたちは、権利によって、仲間と一緒に社会をよりよいものにかえていけるから」などと話され、学びました。

上から4枚は、休み時間の子どもたち

上から4枚は、休み時間の子どもたち

◆ 6年生の授業では

子どもの権利、子どもの権利条約を取りあげて、理解を深めることをすすめています。感想、意見は、

〇「よい子って誰が決めるの? よい子を演じるのはつかれるよ。」という意見に対して、確かにずっとよい子を演じるのは疲れるよね。親(大人)が絶対正しいってわけじゃないし…。誰だって苦手なこともあるし…。少しは悪い所あってもいいと思う。自分が直したくないと思っているなら直さなければいいし。無理に演じなくてもいい。

〇自分で自分の事を傷つけてしまうような気持ちになるまで、子どもを追い込んでしまう国だという事が、私は悲しいです。今の日本は、自殺してしまう子どもが多すぎると思います。どんな理由でも、誰かが気づいて助けてあげないといけないと思います。いつか世界からリストカットや自殺がなくなるといいな。

*朝日新聞1月30日朝刊には「小中高生の自殺 過去最多532人」「10・20代死因1位 G7で日本のみ」という見出しで記事が書かれていました。記事には、小中高生の自殺者は2020年に急増。19年の確定値と25年の暫定値を比べると、中学生で2倍、高校生で2.2倍。19歳までの原因・動機をみると、「病気の悩み・影響(うつ病)」が最多、「病気の悩み(その他の精神疾患)」「学業不振」「親子関係の不和」と続いたなどが書かれています。

〇同性愛が権利なのを知らなかった。日本は大丈夫なのかな…。結構印象に残った。日本は確か認められてないはず…。どうなって行くんだろう。

〇たしかに大人と子どもは、大人はえらい人じゃなくて、先生みたいな支え役みたいで、思ったことが、だいたいの家族は大人がえらいみたいになっていて、少し子どもが不利とか可哀想に思った。

〇手伝い家事 女の子がさせられることが多いよね? に関係する条約があるということを知り、良いなと思いました。私は一人っ子なのできょうだいの世話をするということないけれど、家事はお母さんと私でやっている感じなので、お父さんももう少しやってほしいです。学校に行けない女の子がたくさんいるのは、かわいそうだと思います。

〇性別などを理由に、ありのままの自分を表現できない事はよくない事だと思う。昔と比べて今はだいぶありのままの自分でいられる人が多くなったと思うが、まだ差別や偏見が消えないように見える。

〇私は国籍というものを得られない人がいるのを最近まで知りませんでした。国籍とか他にも戸籍とか、私たちが当然のように持っているものを持てない人がいることにすごく衝撃を受けました。そういったものが無いと生活するのとか、身分の証明とかが難しくなってしまうと思うし、自分がどの国の生まれかっていうのは大事なアイデンティティーだと思うので、それが無いのってすごく大変なことだと思います。そういう人たちにとっては、子どもの権利条約が守られていないこととか、そもそもそれを知らない人も多いと思うので、国籍とか、私たちにとって当たり前のものが、みんなにとって当たり前なことになるといいなと感じました。

子どもの権利条約

子どもの権利条約は、世界人権宣言とともに、道徳の教科書に出てきて、毎年6年生で取り組みます。今回は、『世界の子ども 権利カルタ』(監修 甲斐田万智子、制作 認定NPO法人子ども権利センター)も使いながら学んでいます。

1989年、国連で子どもの権利条約が採択 1994年、日本は子どもの権利条約を批准

批准とは、条約に書かれてあることが守られるように約束したこと。政府をはじめ大人は、子どもたちに子どもの権利を伝える責任が生まれました。

子どもたちと、「子どもの権利条約」について学びます。学ぶことで、自分自身の悩みを解決したり、成長するために使っていけるといいです。よりよい社会をつくるために使ってほしいと思います。

条約に書かれているのは、〇生きる権利 〇育つ権利 〇守られる権利 〇参加する権利

4つの原則として、〇生命、生存および発達に対する権利(命を守られ成長できる) 〇子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと) 〇子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること) 〇差別の禁止(差別のないこと)

この2枚は幼稚園(左は演奏をしてくれた同じキャンパスの大学生。たのしい時間をありがとうございました。)

この2枚は幼稚園(左は演奏をしてくれた同じキャンパスの大学生。たのしい時間をありがとうございました。)

なんでも発表会

先週、毎年恒例プレイルーム委員会主催の「なんでも発表会」が行われました。

3年生から6年生までの人が、出演希望を出すことができますが、毎年募集が多く、抽選で出演者を決めています。

今年はバレエ、新体操、団活の活動発表(百人一首や音楽、民舞など)、コントに漫才など、たくさんの楽しい発表が行われました。

プレイルーム委員の人たちはプログラムづくり、受付、誘導など張り切って仕事をしていました。

1年生から6年生、そして先生まで、たくさんのお客さんで盛り上がりました。

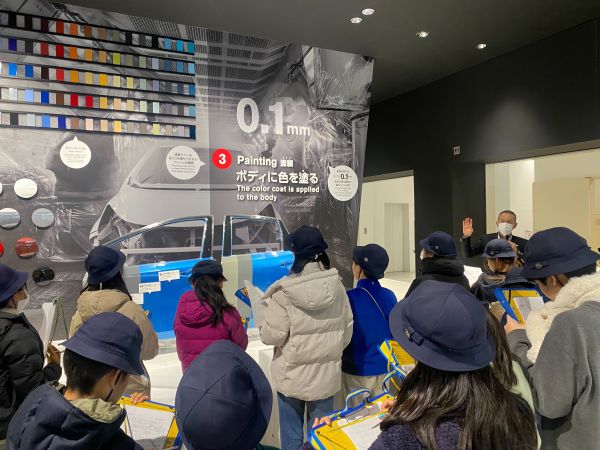

工場見学にビーチコーミング!

現在5年生の社会では工業の学習に取り組んでいます。

その一環として、日産自動車の追浜工場に見学に行ってきました。

また、見学の前には工場近くの海の公園というところで、理科の学習としてビーチコーミングも行いました。

ビーチコーミングとは、浜辺に打ち上げられた漂着物を集めたり、観察したりする活動です。4年生の時には理科の先生が海で集めてきた砂をよく調べ、見つけたものでオリジナルの図鑑をつくるという活動をしましたが、今回は実際に自分たちで、スコップとバケツを持って浜辺に繰り出しました。

浜辺にはきれいな貝殻や石、海藻、ヒトデ、カニの足など、自然のものもたくさん見られた一方、ペットボトルや空き缶、お菓子の袋など、一見きれいに見える砂浜でも、よくよく見てみるとそのようなゴミもたくさん見つかりました。

4年生の時、環境についての学習も行い、マイクロプラスチックなどのことについても考え学んできた、生き物好きが多い5年生。4年生の終わりごろに計画していた「野川ゴミ拾い遠足」が天候不良でできなかったため、春の遠足で行った高尾山でリベンジしました。そして今回も、たくさんのゴミを集めました。

工場見学では、残念ながら生産ラインが停止している日だったので、作業の様子を見ることはできませんでしたが、車の生産工場独特の油やゴムのにおいを感じながら、車が作られる流れや、工場の人たちが働きやすくするための様々な工夫を知ることができました。

最終検査を実際に見せてもらうことができ、ものすごい速度でタイヤが回る様子、急ブレーキをかける様子も見ることができました。

工場の見学のあとは、車の出荷や入荷をする港にも案内してもらいました。一度に800台を載せて運ぶ船や、遠くの工場から届いた車がたくさん並んでいる様子を見ることができました。

実際に見て感じて学んだことを、今後の学習に生かしていけるといいです。

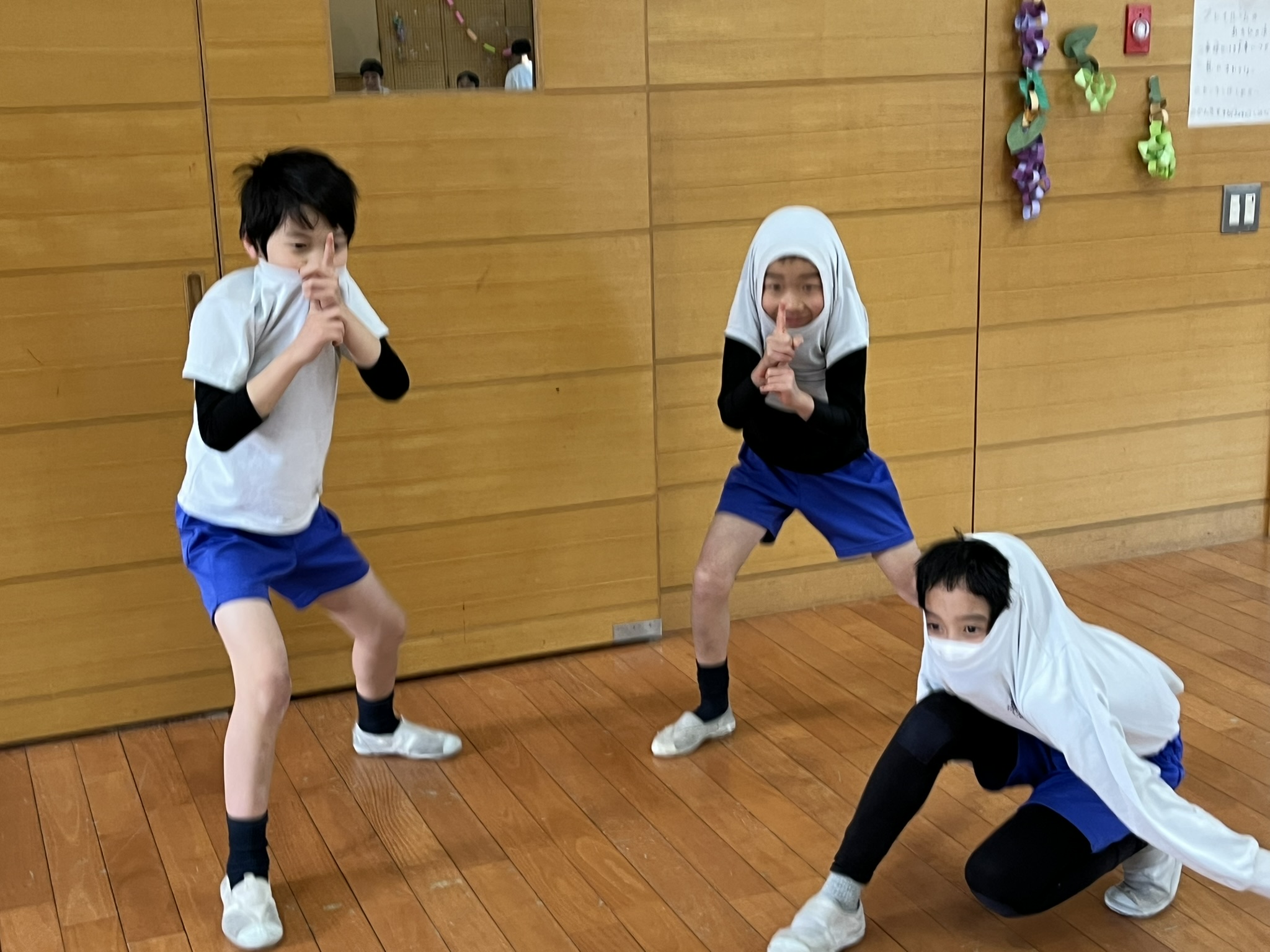

○○家族写真を撮ってみよう

3年生は3学期、まとめの会にて劇を行う予定です。そこでインプロセッションと呼ばれる即興で行う表現活動を行いました。写真はグループで「○○家族写真」を撮っている様子です。○○の部分には様々なお題が入ります。写真から○○の部分が想像できるでしょうか。

お題は「忍者の家族写真」や「入学式の家族写真」「卒業式の家族写真」など。子どもたちは上手く表現できているでしょうか。

ちなみにこのポーズをとる際に子どもたちは一切しゃべってはいけません。全く相談しない状態で「どんなポーズをとるのか」「誰が誰役なのか」などを分かるように表現していきます。

「しゃべらないコミュニケーション」を楽しみがら、表現力・コミュニケーション力をよりつけていけたらと思います。まとめの会はどんな劇になるかな。楽しみにしたいと思います。

朝日小学生新聞に掲載されました!

先生と子どもたちの本 [Ⅱ‐451]

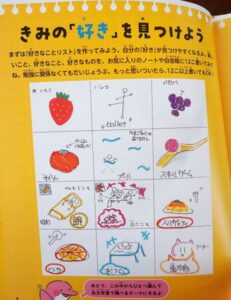

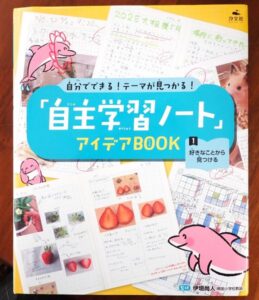

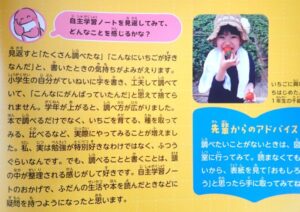

桐朋小学校の先生と桐朋小学校の子どもたち、卒業生でつくった本『自分でできる! テーマが見つかる! 「自主学習ノート」アイデアBOOK 1 好きなことから見つける』(監修 伊垣尚人、協力 2025年度桐朋小学校5年西組・6年西組のみなさん/土居千紘、汐文社、2026年)について感想を書きます。

「自分の人生の物語をつくる主人公は、子ども自身」です。子どもは、自分がやることを自分で決めることができます。自身の人生の物語をつくる、作品であらわすなど、よりよく生きたいと学んでいきます。

先生たちは、子ども一人ひとりを支えています。取り組みの1つとして、子どもたちと「世界にたったひとつだけの『好きなこと探究ノート』」づくりに取り組んでみてはどうでしょう。「自分の人生の物語をつくる主人公は、子ども自身」を大切にした実践となると思います。

どのように取り組むのか。本書を参考に、「好きなことを自主学習する」ことをしてみましょう。子どもたちの心に、おもしろそう! やってみたい! の火をつけましょう。本書には、「思いつかないときのヒント」なども書いてありますから、安心して取り組んでみてください。

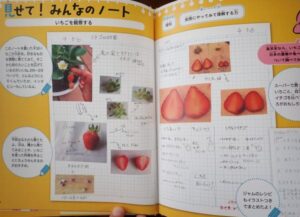

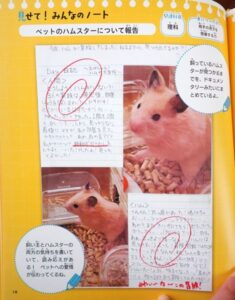

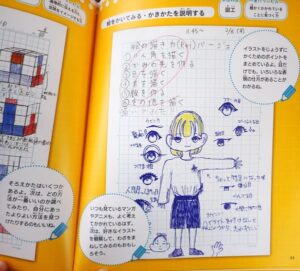

本書は、「好きなことを自主学習する…って、どうやるの!?」「きみの『好き』を見つけよう」から始まって、5年生、6年生の「見せて! みんなのノート」では、〇いちごを観察する、〇ねこの気持ちを考える・調べる、〇ペットのハムスターについて報告、飼育している動物を観察する、〇すもうを見に行って思ったことをまとめる、〇バレエのわざについて調べる、〇ルービックキューブのそろえかたをまとめる、絵をかいてみる・かきかたを説明する、〇自分だけの宇宙船を考えるなどの取り組み、ノートがたくさん紹介され、学びのタネがたくさんあります。

好きなことは、自分を伸ばす原動力。本書に出てくる中1の千紘さん、自学ノートで自分の好きなことを探究しながら、授業で学んだこともどんどん膨らませていました。「どろ団子はクラスでブーム」になり、みんなで試行錯誤したことなども語られ、学級での共有、自分たちの学びを広げています。

学ぶことは、自ら選んで自分を創る営みです。保護者や先生たちは、その子その子の気持ち、興味関心、動機、好奇心など、感情、気持ち、考えを引き出し、満たしていくプロセスを大切にしていると思います。

本書では、先生が伴走者として、認め励まし、支えています。子どもたちのノートへのコメントが、「スーパーで買った大きないちごと、自分で育てたイチゴを比べているところがおもしろい!」「これよくあるー!!…」「かわいいな~この冒険!」「やったじゃーん!」「これはぜひのってみたい!!!」「こうやってみるとたくさんあるんだねー」「いつも見ているマンガやアニメも、よく考えてかかれているはず。次は、好きなイラストを観察して、わざをまねしてみるのもおもしろそう。」など、先生の心の弾みを感じました。

返事を受けとるその子その子は、認められている、励まされている、たのしいと感じることでしょう。

教育学者の大田堯さんが、大人は、一人ひとりのかけがえのない自己創出力を介添えし、その人の持ち味を引き出すこと。直接にそれにかかわる人びと、すなわち親や教師や保育者などにとってはヒトの自己形成を演出するアートであり、直接にかかわる人びとはアーティストであります、とおっしゃっていました。私には、たいへん素敵なことのように思えました。(実践するのは難しいけれども楽しい)

いま、ここを大切にしたすばらしい出会いと創造が、先生の仕事にあると思います。

低学年の人たちにもわかりやすく!

委員会の1つである代表委員会。

運動会後に後期の活動が始まってから、桐朋小学校の「あそびのきまり」の見直しを行っています。

そもそも「あそびのきまり」とは、何十年も前に、桐朋小学校の子どもたちと先生たちとで、みんなが楽しく、そして安全に遊ぶためにつくったものです。それから毎年、各委員会できまりを見直し、少しずつ手を加えながら更新し続けています。

自分たちで学校をつくっていく桐朋小学校らしい、とても大事な「あそびのきまり」ですが、低学年の子どもたち、特に1年生にとっては、入ったばかりの学校の「あそびのきまり」と言われてもよくわかりません。

そこで今年度、後期の代表委員会では、低学年の子どもたちにもわかりやすいように「あそびのきまり低学年バージョン」を作ることにしました。

メンバーで分担をし、言葉を考えながら、また絵も加えながら、低学年の子どもたちにとって読みやすいものを、工夫を凝らしてつくっています。

できあがったものは委員長会議でほかの委員会の人たちにも見てもらい、4月に新しく発行するのが目標です。