投稿者: tohoblog

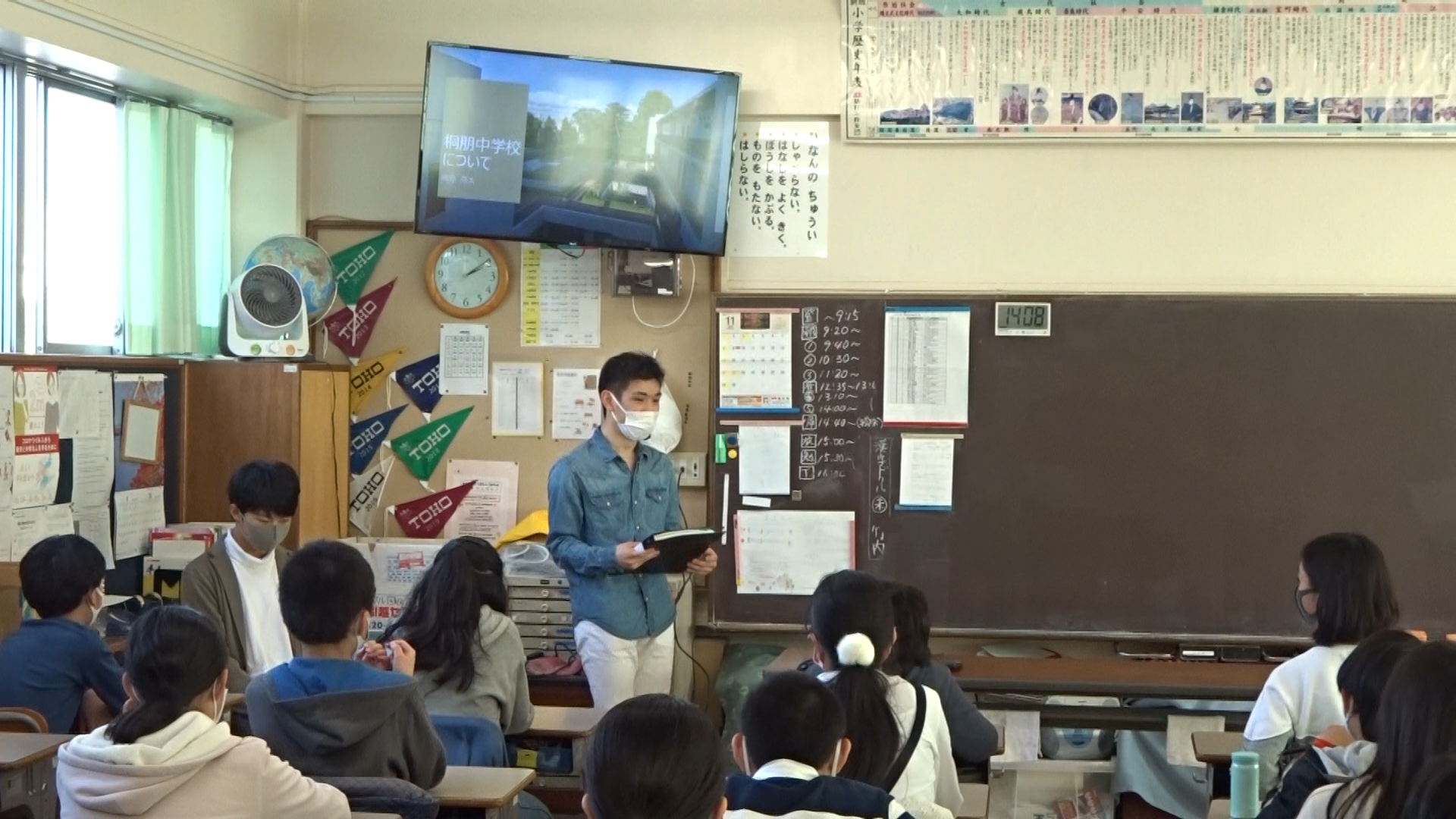

中学校の生活について話を聞きました

先日、桐朋小学校の卒業生で現在桐朋高校1年生の先輩2人が、6年生に、中学校の生活について話をしに来てくれました。

男子校の施設紹介の動画や、女子校の行事を紹介する動画を見せてくれました。

小学校と中学校の生活の違いについても様々な点から話をしてくれ、6年生の子どもたちは、大変なこともありそうだと感じながらも「早く行きたい!」と目を輝かせて聞いていました。こうして話をしに来てくれる先輩が身近にいることは、とてもありがたいことだなと感じた時間でした。

ゆりぐみのひ [Ⅱ-244]

11月20日創立記念日(創立65周年)、「ゆりぐみ(5歳児)の日」を行いました。朝から夕方まで、仲間といっしょにたのしい時間を過ごしました。

★焚火をしよう、火をつけてみよう

しぜんひろばや園庭で、細い小枝や大ぶりの枝をたくさん集めました。子どもたちはすごい量を集めてきました。芸術短大の演劇の人たちが舞台で使用した木(薪に加工してもらって)も運びました。

集めて、マッチで火をつけます。マッチを擦る経験をした子が少し、したことがない子がたくさんいました。「やってみたい」「どきどきするけど、やりたい」「こわいけれどもやってみよう」「先生といっしょにやる」と言ってやりたい子から火をつけました。何回も擦りなおしたり、途中で折れてしまったり、試行錯誤して火がついたときはたいへな喜びです。(火に驚き、熱さを感じて)「こわいからいい…」を言っていた子が、仲間の様子(喜び)を見ていて、勇気を出してやってみました。自分でつけた火が、集めた枝にうつって、大きな火になっていきました。(途中、風が強く、風向きや炎の勢いなどをよく見て子どもたちは活動をしていました。)

★竹馬をつくろう

節あわせは、たくさんの竹の中から節の高さが同じものを選びます。長い竹を友だちに当たらないように扱っていました。電動ドリルで穴をあけるところを間近で見たり(「先生、すごい」と心が動きつぶやく子もいて)、釘を打つ、レンチでボルトを締めるなどをしました。ボルト締めでは、裏側のナットがまわらないように二人で協力しながら締めました。これから子どもたちで段をあげる姿も見られるでしょう。(竹馬づくりについては、横浜の川和保育園園長寺田先生に直接教わり、元園長の宮原洋一先生にたいへんお世話になってすすめることができました。ありがとうございます。)

ブンブンゴマの経験から、「たくさんやればいつかはできる!」と思っている様子で、「これもブンブンゴマと同じだよね」と言っている子がいました。出来ない時間や出来るまでの時間を大切にしていきましょう。

★探検にいこう

地図をたよりに、通過するポイントを目指して、仲間といっしょに探検をしました。迷ったときは仲間と相談、わからなければ出あった人に「ここに行くにはどうしたらいいですか?」と聞いていたそうです。子どもたちの声を聞いて助けてくださってありがとうございます。

帰ってきて、「もう一回行きたいなあ~」という声が聞こえました。

他にもたくさんの★『おたのしみ』がありました。子どもたちへ、たのしい一日をありがとう。

11月30日 園庭、しぜんひろば、校庭 秋から冬へ向かう様子

地球市民の学習その2 『えねこやを見て、さわって、感じて、考える~温暖化を防ぐためには…?』

SDGsについて話を聞いて「どうやら日本や世界では様々な問題が起きているようだ。」ということが少しわかってきました。「でもそれらをどうやって解決していけばいいのだろう?自分たちにできることはあるのかな?」と考え始めたところ、実際にそれを実践している人たちがいるよ!…ということで、今回学校に来てくださったのは、「調布えねこや」の皆さんです。前日の夜に大きなトレーラーハウスをゴロゴロとグラウンドに運び込み、朝早くから準備をしてくださいました。朝、学校に来てみると、グラウンドに見慣れない三角のお家が・・・!教室に入ったとたんに「えねこや、来た!」と、楽しみな様子の子たちが何人もいました。

授業では、えねこやを遠くから見たり、近くから見たり、中に入ったりしながら、どうしてこの小屋を作ろうと思ったのか、何の材料で作られているのか、どういう良さがあるかなどの話を聞き、だん熱ボックスのコーナーでは、だん熱材を入れたかべ、入れてないかべ、一枚の窓、ペアガラスをさわってみて、どれが一番外に熱が伝わっているかを確かめました。また、えねこや屋台では白熱球とLEDではどちらが熱を発するか、せん風機やドライヤーをつけると何W(ワット)の電力がかかるのか、などの実験をしてみました。

〇遠くから見たら、屋根に太陽光パネルが4枚あった。その屋根がななめになっていて、 「どうして?」って聞いたら、太陽が当たりやすく計算されてるって言ってた。

〇「板だけ と、板+だん熱ざいで、あつさが全然ちがうからびっくりしました。シングルガラスとガラス2枚でめっちゃ、あつさがちがいました。シングルガラスが一番あつかったです。板だけもあつかったです。

〇熱モードはドライヤーは1200Wもつかうなんて、すごくもったいないし、ざんねんだった。まさか、ゲームなどの電気をつかうものが、地球温だん化につながっていたのは知らなかった。

〇ソーラーパネルがこんな役わりをしているなんて、初めて知った。白熱電球やドライヤー(HOT)がこんなに電気を使うことを知って、これからはできるだけ使う時間を短しゅくしよ うと思いました。

〇えねこやさんは未来の世界のために今できることをせいいっぱいやっているんだな、と思った。私たちもえねこやさんほどはできないけど、自分の生きていく未来の世界のために何かやっていけたらいいなと思います。

自分たちの生活と世界の問題がつながっていることを知り、学んであらためて自分たちの生活を見直してみる。

そして、環境や自分たちが生きる未来のためにできることは何だろう…と考えることを始めていく。とても、大切な学びの時間でした。

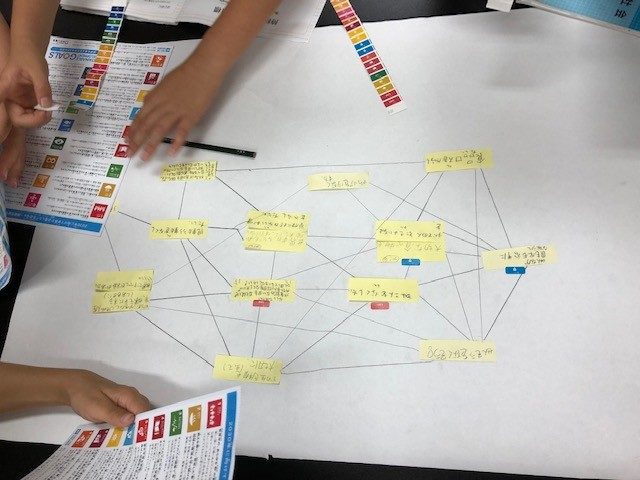

地球市民の学習その1 『SDGsを学んで世界と出会う②』

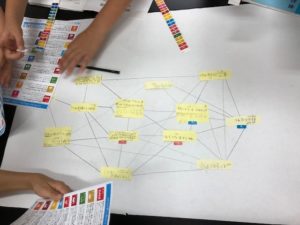

世界の子ども達の困った現状とそれらを解決するために17の目標を決めたSDGsというものがあることを知りました。2回目のワークショップは、自分が知っている困ったことを付箋に書き出し、班の友だちの問題とも合わせていきます。それが何とつながっているのかなぁと考えて、つながっているものは線で結んでみました。

それから、それがSDGsの何番の目標になっているかを考えながらアイコンのシールを貼りました。

「貧困はほとんどの問題とつながっていると思うんだ!」と、班での話し合いの様子を教えてくれました。

今後は、教えてもらった『Gift(好きなこと・得意なこと)+Issue(社会問題)=Change!(変化)』を考えながら、「問題解決のために自分にもできること」をみんなで考えていきます。

京王線が遅延しています

11月18日 15時30分現在、

京王線つつじが丘駅~柴崎駅間の人身事故の影響が出ているようです。

現在、校内いる児童・駅から戻ってきた児童については、運転再開まで留め置きます。

桐朋小学校 教務

地球市民の学習その1 『SDGsを学んで世界と出会う!①』

4年生はフリー・ザ・チルドレンよりゲストティーチャーをお招きして、『SDGs』について学習しました。

世界にはたくさん国があり、ニュースで色々な話を聞くけれど、どんな“困ったこと”があるのだろう…?

まずくじを引いて、クラス36人を世界の人々として、大陸ごとに分かれて座ってみました。アジア21人、アフリカ9人、中南米3人、ヨーロッパ2人、北アメリカ1人(+アジアからの留学生が1人)くらいの人口の差がありました。そして、オリンピックにメダルの数や食べ物、お金を現実の量に即して配分してみると…「えー!1人なのにこんなにお金や食べ物持ってるの?!」「こっちの国は全員で分けたら1人分がすごい少ない…」など、目の前に“不平等”が…。1学期の「水の学習」の時も1日かけて家族ために水をくみに行く少女の動画を見ましたが、ゲストティーチャーからも世界の子ども達の現状を聞きました。同じ子どもなのに、学校へ行けず働いたり結婚させられる子がいること、食べ物や飲み物が足りない国があること、トイレがなく草原を指差しここがトイレだよ、と言われたこと、など初めて聞く話にびっくりしました。

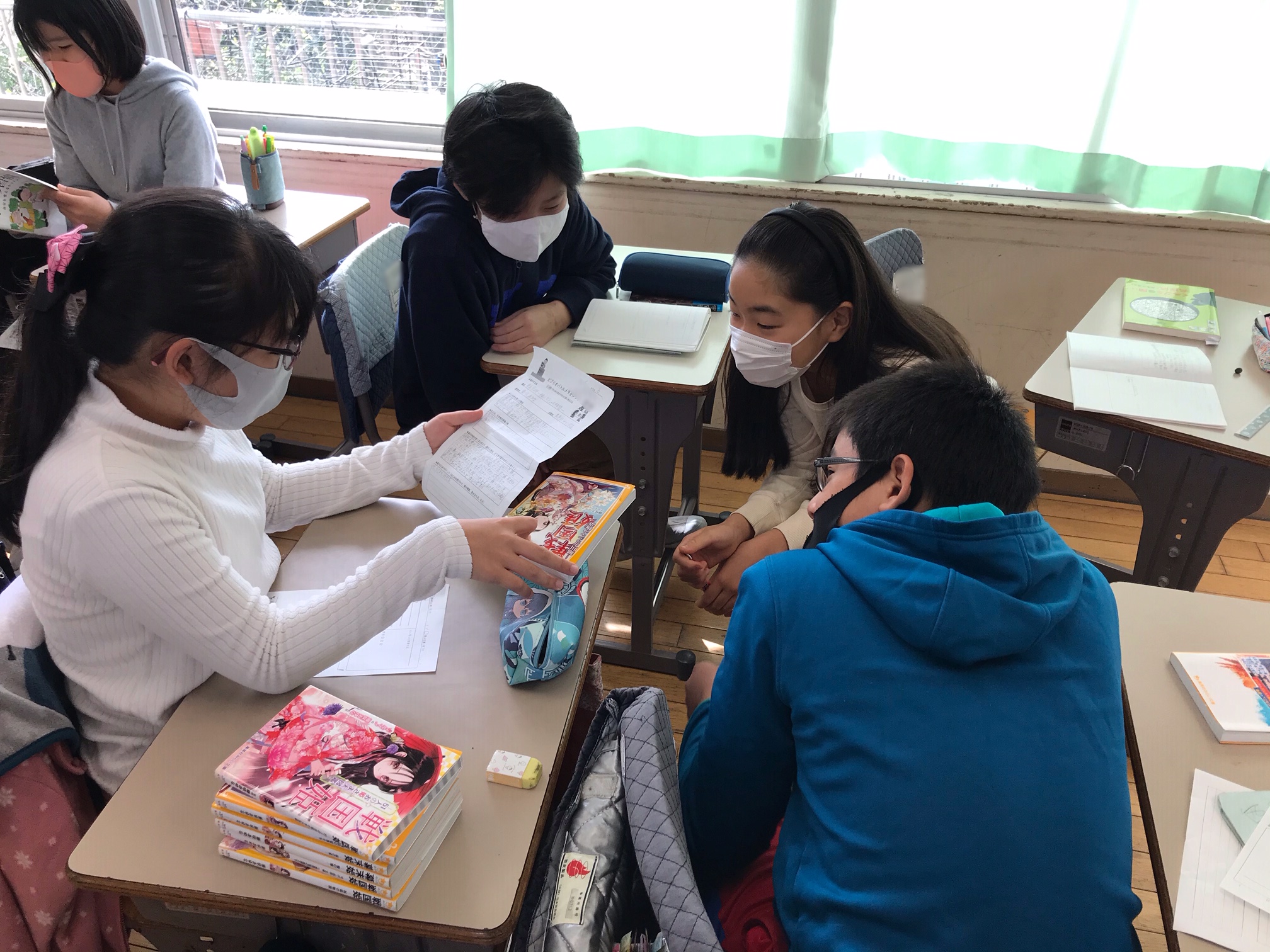

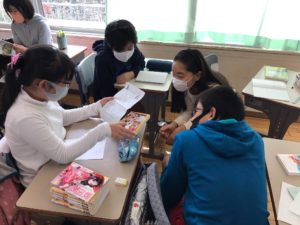

ビブリオバトルに挑戦!

高学年の図書の時間で、ビブリオバトルに挑戦中です。

ビブリオバトルというのは、自分がおすすめしたい本を周りの人にいかに「読みたい!」と思ってもらうことができるかどうか、3分間のスピーチで勝負するものです。

スピーチのやり方は様々。登場人物の面白さを切り口にしてもよし、物語の内容からクイズを作ってそこから始めてもよし、「面白そう!」と思ってもらえるような技をどれだけ上手に使えるかがカギとなります。

前回、6年生では、4人の学習班でバトルをやってみました。1人がスピーチをし、他の3人は耳を傾け、よかったことをメモします。そしてその中で一番読みたいと思った「チャンプ本」を選びます。

子どもたちはみんな、友だちがすすめる本についてのスピーチを、興味深く聴いていました。本への興味ももちろん、友だちのスピーチに感心している姿もありました。

次は各班で選ばれたチャンプ本の紹介を全体で聴きます。とても楽しみです。

こんにちは、チャイムバー♬

久しぶりの低学年音楽室での2年生の授業の様子です。

チャイムバーは1音1音ならべる小さな鉄琴のような楽器です。

ゴムのマレットを使うと、とても心地のよい響きが広がります。

感染予防がとても大切なことは、2年生もよーくわかっています。

音楽室に入る前にしっかりと手をあらって、

共用する楽器本体には手を触れず、ひとりひとりのマレットで鳴らします。

工藤直子さんの詩集『のはらうた』の合唱曲集より、

『こんにちは』(作曲 新見徳英さん)を歌いながら、音を探っていきました。

こんにちは あり

こんにちは ちょう

こんにちは はな・・・

こんな風に続いていくのですが、

今日はまさにとっても久しぶりの「♪こんにちは チャイムバー!」でした。

永野農園さんでお芋堀り[Ⅱ-243]

先日、永野農園さんに行ってきました。たんぽぽ組の保護者の皆さま、農園集合へのご協力をありがとうございました。永野さん(一番下の写真、左側男性)は、卒園生で、現在は農園を継いでいます。永野さんのご家族に、ずっとお世話になってきました。ありがとうございます。

子どもたちは、お芋を探して土を掘り、大きなお芋、たくさんのお芋に出あって驚き、喜んでいました。今年は大豊作でした。その後、保護者の方よりいただいた連絡帳を読ませていただきました。ご紹介させていただき、考えたことを少し書きます。

〇おいもをごはんに、やきいもに、早速たのしみました。きょうだいでたくさん食べて、とてもおいしかったです。

〇息子は楽しくて、堀ったお芋がうれしくて、大切に持って帰りました。きょうだいや父親にも『みてみて! ジャーン!!』と、うれしそうに、ほこらしげに見せていました。中略 そして、食欲もモリモリで、沢山食べていました。

〇ここ数週間、お芋堀りの絵本を読んだり、おうちでシミュレーション(タオルでお芋のツルをひっぱる練習です笑)をしたり、気分を高めていました。その甲斐あって? 大きなお芋が収穫でき、とっても満足でした。園からの帰り道、お芋のことで頭がいっぱいのようで…『あの空の雲、サツマイモにみえない?』と、よっぽど印象に残った経験だったようです。親子の行事が少ない中、貴重な体験でした。

すぐに味わってみた、家族に見せて喜びを共有した、喜びにひたるなど、読ませていただいて、私もうれしく思いました。そして、このコラムを書いてみたくなったのです。『みてみて! ジャーン!!』『あの空の雲、サツマイモにみえない?』という心の弾み、その子の表現を大切にしたいです。生活のなかで心が強く動いたことを自ら伝え、それを共感してもらう経験が気持ちを育み、自分にとっての意味を豊かにしていくことになると思います。その過程を大切に育みたいです。

調布市東つつじヶ丘の住宅街で陥没事故がありました。毎朝、つつじヶ丘地域の子どもの安全、清掃などをされている方から、被害がかなりあることを教えていただきました。11月、地域の人たちが集まり話し合うそうです。もっと知ろうと思います。近くでたいへんなおもいをされている人たちがいることを考えています。