投稿者: tohoblog

4年生春の遠足 ~高尾山でグループチャレンジ!~

4年生になって1カ月がたちました。4年生は、1学期の終わりに初めての宿泊行事、八ヶ岳合宿があります。

それに向けて、3年生の時よりもう少し「自分たちで」や「学年みんなで」を意識して生活しています。

そのひとつが、学年開きや遠足など学年行事を、先生たちではなく子どもたちで進める「実行委員会」の取り組みです。

実行委員会のメンバーは行事ごとにかわります。うまくいく時もいかない時もありますが、「自分たちで」進めること、「学年みんなで」協力することが、子どもたちの中に少しずつ積み重なっていくのを感じます。

学年開き実行委員

「しずかに」と「イェーイ!」のサインを作って、メリハリを工夫しました。

学年みんなで楽しくなれるよう、ダンスを企画しました。

実行委員会のふりかえり「やってみてどうだった?」「またやりたい!」

5月9日は、春の遠足でした。遠足に向けてルートやめあてを確認する学年集会、都レンジャーさんに来ていただいて高尾山の自然を学ぶ会、各クラスでのグループ決めなど、実行委員会が先生たちと一緒に進めてきました。

「都レンジャーさんの話をいかして、自然を見つけ、春の山を楽しもう!」「グループで助け合おう!」

当日も、実行委員会の呼びかけで、みんなでめあてを確認して出発しました。

遠足実行委員

「春の山を楽しもーっ!」「おーっ!」

「めあて達成できた人~?」

ルートの終盤、一丁平からはグループチャレンジです。グループごと、小仏城山まで歩き、頂上でのお弁当、自由時間を経て、決められた時間までに一丁平に戻って来るのです。先生たちは、ぐっとがまん、子どもたちにまかせて見守ります。(←先生たちもチャレンジです…)

各グループでは、一人一役責任を持ちます。ハイキングリーダーがまとめ、タイムリーダーが時間を気にし、マップリーダーが道を確かめ、クリーンリーダーがお弁当後のゴミチェック、ケアリーダーがみんなの体調を気遣い、ネイチャーリーダーがまわりの自然に目を向けます。

まわり中きれいにゴミ拾いしてくれたグループ、うっかり遊びすぎて時間を過ぎてしまったグループ、声をかけ合ってはげまし合えたグループ、早く着きたくて走ってしまったグループなど、いろいろでしたが、一丁平に全員無事に集合した時には、グループチャレンジをクリアして、みんな満足そうでした。失敗も成功も含め、この経験が次につながっていくと思います。子どもたちは、任されることで少しずつ成長していきます。八ヶ岳合宿が楽しみです!

「出発するよ~」声をかけてグループで助け合います。

自分たちで声をかけあって下山をはじめました。

新緑がきれいでした。

富士山が見えました。

オトシブミを見つけたよ。

ネイチャーリーダーが見つけたハナイカダ。葉っぱの真ん中に小さな花をつけます。

きれいな色だね!

都レンジャーさんが教えてくれた、ムササビの食べあとかな?!

3年遠足〜めざせカニ山〜

「遠足予備日はないんだよね」

「えー!てるてる坊主つくらなきゃー!」

子どもたちの元気な想いが届いたのか、5月10日は快晴。

2時間ほどかけて歩き、カニ山へ向かって3年生が遠足です。

前日の日記では、「遠足がすっごく楽しみ」そう綴る子がたくさんいました。

野川沿いの道では、自分のお腹まですっぽりと隠れてしまうくらいの草むらを

“あえて”通り元気いっぱい歩く姿が。

途中、石渡で川を渡るミッションも難なくクリア。

「ミシシッピアカミミガメだー!」

「このツツジの蜜はね、少し茶色くなっているものの方が甘いんだよね」

この遠足は社会科の学習も兼ねて方位磁石を持って行ったので、

「目指すカニ山はどの方角かな?」

「北・・んー北東のあたりかな?」

たくさんの“発見”をしながら順調・・・・・と思ったら

かんかん照りの中、長距離を歩く子どもたちに疲労の色が。

「今2キロくらいは歩いたかなぁ」

「いやもっと歩いてるよー」

「もうあきらめたいかも・・・・」

「でも後少しだよ!がんばろうー」

弱音をこぼしながらも、誰一人として脱落する人はおらず全員でカニ山到着です!

自然の木陰ってなんでこんなに気持ちがいいんでしょう。

頑張った後にみんなと食べるお弁当ってなんでこんなに美味しいんでしょう。

さっきまでの疲れはふっとび、

木登り、丘滑り、山の実集め、落ち葉にダイブ、大きな木をみんなで持って運んでくる姿も・・

自分の足で歩ききった子どもたちの顔は、

どこか頼もしく、晴れ晴れとしているようでした。

一人だと諦めていたかもしれないこと、誰かと一緒だと気づけばできちゃっていた。

あきらめずにこんなに頑張れたんだよ。

いろんな感情が生まれた1日でした。

3年生のステキな1ページです。

新しぜんひろばと子どもたち [Ⅱ-193]

5月より、新しいしぜんひろばでの遊びや活動がはじまりました。久しぶりに木登りやブランコを楽しみ、新しくなった丘での登り降りや土管くぐり、広くなった池で楽しんでいます。すでに「池ポチャ」した子がたくさんいます。

子どもたちは、新しぜんひろばづくりへの願いとして、ゴロゴロできる芝生にしたい、池で魚を飼いたい、木のぼりができる木を増やしたいなど、語り合ってきました。

私たち職員は、「これまでみんなで大事にしてきたしぜんひろばに近いものを創りたい。」「みんなが冒険できたり、ゆったりできる森に育てたい。」「自然の中で発見したり、自分たちで遊びを発明したりする可能性の広がる場所にしたい。」「新しいしぜんひろばを子どもたちと一緒に考え、つくっていきたい。」と願い、取り組みをすすめていきます。

以前の自然ひろばは、1998年にできました。下の左の写真は当時の様子です。樹木が少なかったのですが、卒業生や調布市、東京都からさまざまな樹木が寄贈され、立派な雑木林に成長し、子どもたちにとってかけがえのない場となりました。

低、中学年時代、いっぱい楽しんだ場所を、高学年になると今度はみんなでたのしめる場所にしようとしています。下の右の写真は、広くなった池の清掃をしてくれた5、6年生です。私たちの学校は、子どもたちにとって大事なことは自分たちで決めていく、大人の手を借りて実現していく経験を大切にしています。さまざまな参加活動を通して、学校や社会の創り手となっていくための根っこを育てたいと考えます。

残念ながら、現代社会のなかで、自分たちであそびや活動をつくる空間、時間がなくなってきています。子どもたちがしなやかな体、文化をたくさん刻み込んだ体を自然と身につけていくことができなくなっています。もっと工夫しよう、考えよう、そういうことが楽しくってしかたない、考えたら何とかなるということを身に着けるチャンスが少なくなっています。しぜんひろばでいっぱいあそんで、あそびこんでほしいです。

子ども時代こそ、直接経験を通しての感受性、感性を育みたいです。知識、情報が溢れるなか、理屈抜きで感じとる経験をしてほしいです。不思議、おもしろい、近づきたい、触りたい、もっと知りたいなどの気持ちと行動をたくさん育ててほしいと思います。私たちは、子どもたちが成長する環境を整えていきます。※一番最後の写真は、前のしぜんひろばにあった池で、3歳児の子たちが遊んでいる様子です。

新緑の高尾山~一丁平

5年生は、春の遠足で高尾山へ行きました。新緑の季節の登山は、気持ちがいいものです。目指すは、一丁平!友だちと楽し気に会話しながら、どんどん登っていき、予定時刻よりも早く到着しました。

「けっこうつかれたけど、かなり達成感があった。去年よりもかなり早く着いたような気がした。」

「行きは、ほとんど急な坂ですごくつかれたけど、高尾山から見る景色はすごくきれいだったし、お弁当もおいしかったから、とても満足です。」

仲間とともに達成感を味わうことができた遠足となりました。

いいペースで登っています。歩いている途中で、富士山も見えました。

さあ目的地まであと少し!もうひと踏ん張りです。

一丁平にて、友だちとわいわいお弁当。すぐに食べ終わって、おにごっこで走り回っ

ていました。パワフルな5年生。

地区別懇談会「ちくこん」

4月に1回目が開催される地区別懇談会。通称「ちくこん」は、様々な方面から通学する児童を可能な限り、通学経路や駅、方面などが同じになるように班を分けて行っています。

1回目は、新入生や転入生、お引越しで地区班を変更した人などもいるので、顔合わせをします。まずは子ども同士や保護者同士が知り合うことを大事にしながら、災害時の注意やその地区班特有の登下校の安全、マナーなどについて理解と交流を深めます。

ここに紹介する班は去年の今頃、桐朋小だよりにものせた班です。(去年の記事はこちらをクリック)

進級した子たちと新入生と保護者の皆さんと一緒に自己紹介から始まります。自分の登下校のルートを話すことは、学年が上がるにつれて慣れています。毎年話すことで伝え方や方法がわかってくること、付加情報を言える余裕も出てきます。1年生はクラスと名前を頑張っていい、お家の人が経路を話してくれました。全員しっかり話ができ、よかったと思います。

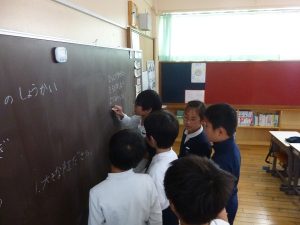

次に子ども会議をしました。子どもたちで、バス車内のこと、歩行中のことを話し合います。ホワイトボード、黒板を使って、5,6年生がうまく進め、意見を言ったり書いたりしました。この間に、保護者の皆さんも話し合いをし、この地区特有の話し合いがなされます。

子どもたちは話し合いだけでなく、最後に交流(ゲーム)もします。交流(ゲーム)をするとわかると、おもむろに靴のサイズを調べている人が複数いて、こう言いました。

「やるでしょ?」

ああ、なるほど。去年の交流(ゲーム)で難しい問題が出たが、それは何だったのかを覚えていたわけです。一年前のことをよく覚えていたなあと感心しながら、今回の難問は「靴のサイズ」ではなく、「上着の服のサイズ」で背の順に並ぶ問題でした。慌てた人は、服のタグを探すため、からだをねじって調べていました。低学年の子に、後ろからサイズを見てあげて教えてあげる姿もありました。結局、たしか110か120cm~160cmまでありました。

遊びも大事に、この地区の仲間を覚え、登下校の安全やマナーについて学んだ時間でした。

新しいしぜんひろば [Ⅱ-192]

-10年、20年先とみんなで育て、守っていく〈しぜんひろば〉にしよう-

4月24日(水)、新しいしぜんひろばで、理科園・しぜんひろば委員会の人たちが活動をしました。

斜面にクローバーの種をまきました。緑を増やし、柔らかい地面をしっかりしたものにしたいと考えました。また、しぜんひろばを造ってくださった野崎造園・さかいさんにインタビューをしました。少し紹介します。

「石積みを手作業でされてたいへんだったと思います。その時の技について教えてください。」

「前のしぜんひろばで使っていた石を使ったのと、足りないのは新しく足しました。石は一つとして同じ形のものがありません。1個1個選んで、石には表と裏があるんだけれど、その表裏をうまく組み合わせて(試行錯誤して)並べました。」

「見どころはどんなところでしょうか。」

「16種類の木を植えました。春はさくら、その後は新緑です。秋は紅葉で黄色や赤色が見られます。実がなる木もあり、収穫が楽しみですね。」

子どもたちはいろいろとたずね、さかいさんは丁寧にこたえてくださいました。インタビューの内容は、26日(金)、新しぜんひろば開きで委員会の人たちが報告をしました。

新しぜんひろばは、

〇元のしぜんひろばを改良したもの

〇子どもたちが冒険できる、ゆったりできるもの

〇自然の中で「発見」できる、自分たちの遊びを「発明」できるもの

として考えました。

これから先、子どもたちと話し合って、育てていきたいと思います。たとえば、園児を含めた異年齢の子どもたちの遊び場として、生き物の生息地として、地域の自然として、持続可能な地球環境や豊かな生活文化を守る場として…など、いろいろな角度から考え、学びあい、つくっていきたいと考えます。10年、20年先とみんなで育て、守っていく〈しぜんひろば〉にしたいです。

4月24日(水)の夕方、伐採したメタセコイヤの木で机や椅子(写真)をつくってくださったのを遠いところから運んできてくださいました。ありがとうございました。とても素敵なもので、大切に使いたいと思います。プレイルーム前の廊下に置きました。25日朝、「いいかおりがする!」「すべすべしている。気持ちいい」など、子どもたちが椅子に腰かけ、机をさすりなから気持ちよさそうに過ごしていました。

春休みには、1、2年生の教室の床をきれいにしました。トイレの改修工事もすすめました。いろいろな方にお世話になり、ありがとうございました。

※下2枚の写真は、多摩川河川敷での幼稚園遠足の様子から。 ※コラム〈風〉は、前校園長の武藤昭先生がはじめられ、中村がバトンを引き継いでいます。月に数回、不定期で掲載していきますので、よろしくお願いします。

入学式

入学式が行われ、72人の元気な1年生が入学してきました。

6年生は教室や用品の整備、5年生は教室の装飾をして、新入生の入学を待っていました。当日は2年生が、歌や遊び、詩など様々な表現で入学をお祝いしました。1年生、ようこそ桐朋小学校へ!みんなで、素敵な学校を創っていきましょう。

消防車写生会

恒例となりつつある消防車の写生会を2年生、4年生を対象に行いました。当日は天気も快晴で暑いくらいでしたが、子どもたちは一生懸命に描いていました。子どもたちが普段はなかなか近くで見ることのできない消防車を見つめる眼差しはとても熱く、真剣でした。

2019年度、初等部の保育、教育で大切にしたいこと [Ⅱ-191]

2019年度、初等部の保育、教育で大切にしたいことをお伝えします。

私たちは、子ども一人ひとりが、現在(いま)を充実させて生きること、その子らしく生きることを大切にする園、学校にしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

1 桐朋幼稚園の保育、教育で大切にしたいこと

保育、教育目標は、

●主体的に取り組み、社会性を持つ子どもを育てる

●心の豊かな子どもに育てる

です。

目標を実現していくために、8つの重点をもとにすすめていきます。

①原点に子どもを

園生活のすべての内容、方法について常に「子どもを原点において考える」ことを大切にします。

②主体的に取り組む気持ちを育てます

子どもが自らやってみたいことを選び、堪能できるようにします。遊びや生活、活動に対して自らやってみようとする気持ちを育てます。

③取り組みの過程を大切にします

子どもが失敗しても、繰り返しやってみようとする姿勢を大切にし、少しずつ自信を持てるようにしていきます。

④生きるために必要な力を育みます

幼児期は人間としての基礎を育む時です。子どもが体験を通して、生きるために必要な基礎的生活力の習得を図れるようにします。また、人と気持ちよく生きようとする中では、楽しいことばかりではなく、疑問に思うことや課題に向き合うこともあります。そうした時に自ら考え、判断し、行動する力を育むことを大切にします。

⑤感性を育むことを大切にします

子どもが身の回りにある環境に、見ること、触れることなど、五感を働かせて自ら関わろうとする力を育みます。

⑥人との関わり合いを大切にします

子ども同士が関わり合う中で、喜び、楽しさ、ぶつかり合い、ままならない思いをすることもあります。そのようなことを通して互いの気持ちに気付き、育ち合う、支え合う関係作りを目指していきます。

⑦総合的な取り組みを通して、創造することを大切にします

園生活は、「遊び」「生活と仕事」「題材による活動」が相互に関わり合っていきます。こうした生活を通して、様々なことに思いを巡らせ、試してみたり、やり直してみたりすることといった、子ども一人ひとりの発想とその取り組みを大切にします。

⑧子どもの育ちを支える、大人同士の結びつき

一人ひとりの子どもがゆっくりと成長することが出来る様に、保護者と幼稚園、また保護者同士が連携し、共同することを目指していきます。

2 桐朋小学校の教育で大切にしたいこと

教育目標は、

●子どもを原点にした教育の実現

●社会の主人公となりゆくための根っこを育てること

です。

目標を実現していくために、

●子どもを原点にし、一人ひとりに寄り添います

子どもは、一人ひとりがかけがえのない価値を持っています。子ども自身が自分の、そして他者のかけがえのなさを深く信頼できるようになることを大切にしています。

私たちは、どの子も人として尊び、子どもの姿から常に教育を見直していきます。

●一人ひとりの子が、社会の主人公となりゆくための根っこを育てます

私たちは、幸せな子ども時代のために、子どもが学校生活をたのしいと思えるようにしたいと考えます。そのことが、一人ひとりの子が、社会の主人公となりゆくための根っこを育てることにつながると考えます。そのために、教職員が個性豊かに協働します。

私たちが大切にしている11の柱です。

①学ぶことはたのしい!

子どもたちが、学ぶことはたのしいと思い、学び続けようとする姿を大切にしています。また、ものごとを考え、判断し、行動する力を育みます。そのためには、子どもの意欲をかき立て、子どもの疑問を大事にし、子どもが自らの課題を見つめ、選択して学んでいくことを大切にします。

②子どもたちが協同で学ぶこと、働くこと、遊ぶことを大切にしています

違いを大切にしながら、集団で学ぶこと、働くこと、遊ぶことを通して、お互いの良さを共有し合う関係を育て、自分らしさを育みます。

③子どもの自治的活動を大事にします

子どもたちにとって、だいじなことは自分たちで決めていく、大人の手を借りて実現していくことを経験します。さまざまな参加活動を通して、学校や社会のつくり手となりゆくための根っこを育てます。

④学びと同じように遊びを大切にします

子ども時代に、たっぷり遊び、心とからだを耕すことはとても大切なことです。遊びを通して、創造力、自立心、連帯、責任感、自主性、選択する力など、さまざまな豊かな力を育てます。

⑤私たちの教育はけっして急ぎません

このことは、単に学習のスピードを遅くするということではありません。子どもの生涯にわたる根っこは何かを考え、子どもの発達課題に応じて必要な時間と手間をていねいにかけて教育していきます。

⑥子どもの発達にあわせた教育課程の自主編成教育を行います

子どもの身近にいる私たちが、芸術や科学の成果を大切にしながら、子どもの発達にあわせた教育課程の自主編成教育を行います。

⑦実際に「行うこと」を追求します

学童期において、1)自然そのものとふれあうこと 2)実際に事物にふれ、操作をすること 3)身体をくぐらせること は、とても大事なことです。学年が進むにつれて、抽象的な概念や法則化などを、実際に「行うこと」を大切にしながら学びます。

⑧学びの過程や意味を大切にします

取り組みの過程で、試行錯誤すること、時には失敗することも大切にし、時間がかかっても身体を通してわかる、できることを育みます。とりわけ、総合で学習の意味=身近な生活とつながる、実際の現実世界の課題とつながることを重視しています。

⑨平和を希求し、一人ひとりの子どもが平和のつくり手として社会に参加できるような根っこを育てます

身近な友だちとの葛藤を解決することや、世界や日本の平和について積極的に考え合うことなど、お互いの気持ちや考えを伝え合い、理解し合う機会を大切にします。

⑩子どもが育つ環境をつくりあげます

子どもが子どもらしくいられる最良の時間と空間を大事にします。教室は、授業や活動に応じて変化させ、自分たちの生活しやすい空間へとつくりかえることができます。放課後は、ゆったりしたり、夢中になって取り組める時間、空間を保障しています。

⑪親と教師、親と親は、子どもの教育のために結びあいます

大人の役割として、その子その子の成長を見守り、援助していきます。子ども一人ひとりの「最善の利益」とは何かを考え、それを実現するために共同します。

ここに掲げたことを、日常の生活、活動、授業において実現できるようにすすめていきます。

入学おめでとうございます [Ⅱ-190]

お子さんのご入学、おめでとうございます。

桐朋小学校の全員で、1年生との出会いをたのしみにし、あたたかく迎えたいと準備をすすめてきました。3、4年生が舞台の装飾をしたり、5、6年生で、1年生教室を整えたりしました。パートナーの5年生は、1年生と一緒に登校し、低学年玄関では1年生の身支度を横で待ち、教室ではロッカーや席に一緒に行って援助していました。1年生への優しいこころづかいを感じました。5年生にとっても、1年生とかかわりが成長する大切な機会となっています。

私たちの教育は、原点に子どもをおいた教育の実現、社会の主人公となりゆくための根っこを育てることを目標にしています。この入学式でも、一人ひとりに校章を渡す、2年生の子どもたちが学校全体の代表として表現をするなど、一人ひとりが主人公となるような入学式にしたいと思います。

お子さんは、わくわくどきどき、いろいろな気持ちをもって今日を迎えられたと思います。(当日、子どもたちに聞いてみました。わくわくもどきどきも手があがりました。)保護者の方もです。

新しい環境で、まずは、自分は、他者から応答してもらえる存在なんだという、自分への信頼や、この人は自分に応答してくれる人だ、という相手への信頼感を育んでほしいです。保護者の方とよく話し合って、子どもたちを大切に育んでいきたいです。

小学校の生活で子どもたちは成長していきます。たとえば、3月に6年生から感想をもらいましたが、私にとって学ぶことがたくさんありました。一つ紹介します。

(校長先生との授業では)自分の意見や感想を書くことは多かったですが、友だちと意見交流は少し少なかったと思って、友だちの意見、思いをききとることも多様性を知るうえで大事なのではと思いました。

学校づくりに関しては、色々な子どもたちがいる中で、それぞれが自分の意見を発言しやすく、それについて一緒になって考えてくれる先生がいる、登校するのが楽しくワクワクするような学校を作ってほしいと思います。

こうした願いを大切にして、私自身成長したいと思い、さらによい学校にみんなでしていきたいと思います。

一人ひとりの人間とその個性を大事にし、それぞれがもっているよさや特徴が十分に発揮されるようにすすめていきます。どうぞよろしくお願いします。(入学式のはじめに)