投稿者: tohoblog

1学期の振り返り② とうほうサマーフェスティバル

7月4日(木)の1:30~3:00までの時間で、とうほうサマーフェスティバル(前期児童会発表)が行われました。代表委員、図書委員、放送委員など5〜6年が所属する各児童会の委員会が、1年生から6年生までが楽しめるイベント企画を計画し、実行しました。

5〜6年生の子どもたちはこのフェスティバルのために休み時間や放課後も準備に使ってがんばってきました。

図書室ミッションや、おばけやしき、しぜんひろばでのSASUKEなど各委員会の前には順番を待つ子どもたちがならんで、とても楽しみにしながら待っている姿も見られました。

次年度から学校の全体自治活動に参加する4年生はこのフェスティバル支えるために、カフェコーナを担当し、全校の子どもたちが飲めるように、麦茶を訪れた子ども一人ひとりにくばっていました。

企画に参加した子どもたちもとても楽しそうでしたが、企画を運営実行している4〜6年の子どもたちが低学年の子どもたちを相手にいつもよりもしっかりとした眼差しで、自分の役目を楽しそうに頑張っている姿が印象的でした。

1学期の振り返り① 5年生 ウィンドオーケストラの見学

土曜参観の放課後、5年生は隣接する桐朋学園大学を訪問しました。

最初に、学生部長の合田先生が大学の校舎の中を案内してくださいました。

地下には小さな練習室がたくさんあり、それぞれにピアノが設置されています。

廊下には、木製のロッカーがずらり。専攻する楽器の大きさによって、

ロッカーのサイズも違うのだとか。一番大きいのは、チェロ用でした。

いよいよ、今日演奏を聴かせてくださる神谷先生の授業の教室に入ります。

ピカピカ光る楽器を構えた演奏者がずらりと並ぶ大教室は壮観です。

歓迎の演奏のあと、楽器の種類や特徴を紹介していただきました。

今は銀や金やプラチナ製が多いフルートも、昔は木製だったこと。

クラリネットとオーボエは形が似ているけれど、吹き口のリードの仕組みが違うこと。

トロンボーンはピストンがなく、手の伸ばし方で音程を決めること。

ホルンは、ラッパの中に入れた手の形によって、音色が変わること。

他にもたくさん教えていただきました。

目の前で見る楽器と、生の音に、子どもたちは圧倒されていました。

小学校までの帰り道、

「習ってみたい楽器があった!」「忘れないように楽器の名前を手に書いた!」と

うれしそうに話す声が聞こえてきました。

先生方、学生のみなさん、楽しい時間をどうもありがとうございました。

みんなで気持ちのいい生活を創ろう!~八ヶ岳合宿に向けて

初めての八ヶ岳合宿を楽しみにしている4年生です。1ヶ月かけてクラスで、学年で準備

してきました。9人のグループ(団)で共に生活をします。一人一役、みんなが何かのリ

ーダーです。全体を見渡し、集会やミーティングの進行をするプロジェクトリーダー、メ

ンバーの食事や睡眠、けがや体調に気を配るケアリーダー、寮内や生活の部屋、活動場所

の整理整頓と清潔に配慮するクリーンリーダー、時計を持ち、団のメンバーの歩く順番を

決め、気を配りながら歩くハイキングリーダー、野外料理の準備や計画、作り方の段取り

や分担を決めた野外料理リーダー、最後の夜のキャンプファイアーを計画し盛り上げるキ

ャンプファイアーリーダー(楽しいダンスも考えました!)、行きのバスレクの計画や八

ヶ岳の自然と森の遊びを研究・計画するネイチャーリーダー、団のメンバーの紹介や合宿

中の様子をその日のうちに新聞にする八ヶ岳新聞リーダー。それぞれの仕事を通して自分

もみんなも気持ちのいい生活・活動・遊びを創っていくことが目標です。

自然に囲まれた高原寮で、たくさんの思い出を作ってきたいです。 ハイキングリーダーのミーティング

ハイキングリーダーのミーティング

集会を進めるプロジェクトリーダー

集会を進めるプロジェクトリーダー

キャンプファイアーリーダーが作ったダンスを披露

キャンプファイアーリーダーが作ったダンスを披露

みんなで真似して踊ってみた

みんなで真似して踊ってみた

授かった命を活き活きと輝かせるために [Ⅱ-198]

子どもたち、保護者、保育者の皆でもっとも大切にしたいことは、一人ひとりが授かった命を活き活きと輝かせて生きていく(充実感、たのしみ、夢中で生きる、夢みることなど)ことです。

幼児期から児童期にかけては、「自分が行動主体であるという主体性の感覚」、「対人関係において自己調整力や情緒安定性」、「意欲や自信をもって行動できる力」などを大切に育んでいきたいです。これらが生涯にわたり自己を支えると考えています。そのことは、諸外国の「長期的な追跡縦断研究」の調査結果が示しています。

しかし、実際は願い通り、理想通りにはいきません。6月、調布市幼稚園の先生との学習会で野井真吾教授(日本体育大学)の「子どものからだのおかしさとその克服のために」より学び考えたことをご紹介します。

子どものからだに着目、取り組みを考える

野井教授は、教育生理学、教育発達学、体育学を専門とし、子どものからだにこだわり研究活動を続けています。1978年からほぼ5年に1度行っている「子どものからだの調査」をもとに話してくださいました。その調査は、桐朋にも来てくださった故・正木健雄先生(日本子どもを守る会元会長)らが中心になってはじめ、野井教授らが引き継いできました。

子どものからだのおかしさについて、保育・教育現場の先生の実感〈「すぐ疲れた」という子〉〈やる気が湧かない子〉〈頑張りすぎの子〉〈眠れない子〉の増加、〈姿勢問題〉などを出し合い、事実調査に移行する研究方法をとっています。実感を大切にし、事実を科学的に明らかにして、有効な取り組みを考えられ、私たちも長年学んできました。

日本の子どものからだのおかしさが初等部の子どものからだの様子に重なる点があります。

以下は、野井教授が話したこと、ご著書(『新版 からだの´おかしさ´を科学する すこやすな子どもへ 6つの提案』など多数)に学んだことです。たとえば、

□「すぐ疲れた」という子[実感]

自律神経(からだの調子を整える、からだをコントロールする働き)系の発達不全と不調が見られる[事実調査]。便利で快適すぎる現代の生活が、自律神経への刺激が少ないものにすると考えられる。

また、大脳前頭葉(やる気、意志、集中力、判断力、コミュニケーション能力などの働きを司る)の発達不全が見られる[事実調査]。自らの生活に満足感や充実感を持てない子どもたちが増え、集中に必要な興奮も気持ちを抑えるのに必要な抑制も育っていない子どもが増えていると考えられる。

□やる気が湧かない子[実感]

低体温傾向の子どもが増えている。体温ピークが遅い時間帯にズレ込んでいる。からだの活動水準が高くなってこない[事実調査]など。その背景に、生活リズムの夜型化、深夜型化があると考えられる。

原因には、もちろん園、学校生活のありようもあります。

このあとは、園学校で取り組みたい、保護者のみなさんと共有したいたいことです。 ※左上写真…今年はプラムがたくさんとれ、おいしくいただきました。

■「光・暗闇・外遊びのススメ」

日中、外遊びをすればからだがほどよく疲れ、「光」を浴びます。そして、夜はいつもより「暗い」ところで過ごせば、多くのメラトニン(眠りのホルモン。朝や昼に光を浴びると促進、夜に光を浴びると抑制する)が分泌され、「早寝」が実現します。

■「ワクワク・ドキドキのススメ」

前頭葉機能に意識的に働きかけていくこと。人間の発達は「不活発型」から「興奮型」を経て、それに見合う抑制過程も育ち、「活発型」になっていくと考えられています。ところが調査では、その機能の発達が見られず、「不活発型」のまま児童期までを過ごしてしまう子が多くいます。集中に必要な「興奮」「抑制」を育てるためにワクワク・ドキドキする環境が必要です。幼稚園、小学校の遊びや学び、活動、生活では「ワクワク・ドキドキ」を大切にしています。

感情を発散して遊ぶこと、主体的に自分から遊びたいと思うことで、脳を刺激し、発達を促します。

■「「慎重なる回避という予防原則」のススメ」

学習会後、電磁波、化学物質などから子どもたちを保護していくことについて考えています。野井教授の本にも書かれています。欧州では、携帯電話の使用を制限している国やゲームにやりすぎの警告が記されているということなどが見られます。

日本では、今夏以降、携帯電話会社は第5世代移動通信システム(5G)の運用を開始し、現在の第4世代移動通信システム(4G)よりも、さらに短時間で大容量のデータを送受信できるようになるそうです。便利で子どもたちの使用も増えるでしょう。システムをかえるため、今までに使われてこなかった28GHz(ギガヘルツ)帯という非常に高い周波数帯を使うこと、通信方式の変化によって被曝量が劇的に増加し、環境や人体に深刻な影響を与えると懸念されています。

国際的には「予防原則の立場から危険可能性という観点で慎重なる回避を」というスタンスがスタンダードと言われていますが、特に子どもたちには慎重に考えたいです。私たちは利便性を求めすぎているのではないでしょうか。

知ってほしい。忘れないでいたい [Ⅱ-197]

6月22日土曜参観懇談会、6年生は3グループに分かれ、親子で、竹内静代さん、西尾静子さん、元木キサ子さんの話を聴きました(今回のコラムでその一部をご紹介します)。その後、一人ひとりが学んだことをまとめ、27日に、竹内さん、西尾さん、元木さんにも参加していただいて、クラスで共有をしました。まとめる過程、報告し合うこと、友だちや3人の方の話から深く考えるなど大切な時間でした。

竹内 静代さん(当時14歳)-当時の学校の様子もたくさん話してくださいました

戦争についての情報源はラジオと新聞です。ラジオから流れていたのが軍国歌謡や軍歌です。たとえば「勝ちぬく僕等少国民 天皇陛下の御為に 死ぬと教えた父母の 赤い血潮を受けついで」(「勝ちぬく僕等少国民))。「軍艦マーチ」が流れると、戦果を知らせる大本営発表がありました。終戦の半年前でも「…本土来襲の敵機動部隊に対する昨16日の迎撃戦果中現在迄に確認せるもの次の如し。飛行機撃墜147機、損害を与えるもの50機以上、艦船大破炎上大型艦船1隻。我方自爆未帰還計61機、地上における損害は僅少なり」。147機を撃ち落とし、大型艦船を炎上させたというのです。ラジオを聞いていて、日本は戦争に勝ちまくっていると信じて疑いませんでした。

配給が乏しくなり、食べる物も少なくなりましたが、「戦地の兵隊さんを思え」と言われて必死に我慢しました。「欲しがりません、勝つまでは」、「進め一億、火の玉だ」、「勝って兜の、緒を締めよ」町にはリズミカルな七五調のスローガンがあふれていました。

国民学校での生活は、まず宮城遥拝をしました。全校児童が、皇居の方角に向いて最敬礼(伸ばした両手がひざに来るまで頭を下げるおじぎの仕方)し、「おはようございます」と挨拶します。学校の玄関の横には奉安殿(御真影と呼ばれた天皇の肖像写真、教育勅語の謄本がしまってある収蔵庫)がありました。奉安殿の前を通るときは、立ち止まって最敬礼をしなければなりません。

西尾静子さん(当時6歳) -その日は誕生日。防空壕の中、出た時のこと

ドンドンドン。扉を叩く音がしました。「中に入れてください」「扉を開けてください」。

外から声がします。私は子ども心に「開けてあげればいいのに」と思いましたが、地下室にいる大人たちは決して開けようとしません。

「扉を開けろ!」「中に入れろ!」叫び声に変わりました。でも、地下室の大人たちは黙ったまま、扉を絶対に開けませんでした。もし、扉を開ければ、外の火の手がバーッと部屋に入ってきて、みんな焼け死んでしまうからです。大人たちは「自分たちはまだしも、子どもたちを死なせるわけにはいかない」と考えて、開けなかったのです。しかし、扉を開けないということは、外にいる人を見殺しにすることになるわけですから、その苦悩はきっと想像を絶するものだったでしょう。

長い、長い夜でした。少し明るくなっていましたから、朝の5時半ぐらいでしょうか。ようやく火の手もおさまり、地下室に避難していた70人は助かりました。外に出てみようとしても、地下室の扉は押しても引いても開きません。ずいぶん時間がかかって、ようやく開いたのですが、そこには、死体の山ができていたのです。「扉を開けろ。何に入れろ」と叫び、扉をドンドン叩いていた人たちの死体です。全身黒こげで、丸太のようでした。誰が誰だかわかりません。重なるようにして死んでいました。

元木キサ子さん(当時10歳) -戦争のあと、「戦災孤児に」

防空壕の中、心臓の音は頭を突きぬけ、寒さと恐ろしさに震えたまま、両親と末の弟が来るのを、今か今かと待っていました。突然、防空壕に忙しげな靴音が近づくと、知らない大人の大声、「何ぐずくずしている! 早く逃げないと焼け死ぬぞ」。恐怖と寒さでおびえ切っていた私は、両親たちの来ないうちに、一年生の弟と夢中で防空壕を飛び出してしまいました。これが取り返しのつかない結果になりました。

…空襲から祖母の家までの4・5日間、私は一滴の水も、食べ物も口にせず、トイレにも一度も行っていません。

祖母の家には、母の兄弟が集まっていました。両親たちと一緒に逃げた先生が、祖母たちに状況を話し、そのあと、私と弟に伝えられました。両親たちは、防空壕からいなくなってしまった私と弟を捜しながら逃げたため、逃げきれず、火に巻かれ、菊川橋のたもとで亡くなられたでしょう。…その時です。突然、祖母が泣きながら、私に言いました。「なぜ、一緒に逃げなかった、だからお母ちゃんが死んだ! お前らが死んで、お母ちゃんが生きていればよかったンだ」10歳の私の心に、この言葉が、突き刺さったままになりました。

…戦争で両親を奪われた子どもにとって、それは想像できない過酷な「生きるための戦争のはじまり」だったのです。

当日の語り、『あのとき子どもだった-東京大空襲21人の記録』(績文堂出版)、『東京大空襲を忘れない』(瀧井宏臣、講談社)より引用させていただき、まとめています。

話はかわりますが、6月30日の東京新聞朝刊に中央大学の目加田教授が「十万人の犠牲をもたらした東京大空襲から終戦までの間、本土の二百カ所が無差別空襲を受け、一千万人近い人々が被災した。空襲を逃れた後も戦後孤児となった子供たちが時に物乞いし、時に「ごみのように扱われ」ながらも必死に生きてきた様子は「東京大空襲74年 孤児たちの闘い」(3月10日30面)に詳しいが、「親を戦場に駆り出し空襲という戦禍を招いて多くの孤児を生んだ国は、彼らの実態調査すら満足にしていない」(3月11日26面)/戦争で犠牲になるのは市井の人たち。今日では国際法違反となる無差別空襲から八月の広島・長崎原爆投下まで、「神国」が降伏を決断する機会は幾度もあったのに、戦争を続け、国民の命を二の次にした」と書いていました。両日の新聞をあらためて読みます。

※写真 1番上は、竹内さん、西尾さん、元木さん。2番目は、5歳児が園庭のプラムでジュースを作っています。3番目は、5歳児全員で「カッコウワルツ」演奏と、桐朋学園大学音楽学部の学生さんが小3生に演奏をしてくれました。4番目は、園児と児童のまじわりと、園庭砂場でゴローンでした。

「くるみ割り人形」のミニコンサート

仙川キャンパスの角にある桐朋学園大学音楽学部では

毎月「木の香りのコンサート」という催しがあります。

今回、ピアノ科の先生方から「小学校でもいかがですか?」とお誘いをいただき、

4人の学生さんによるコンサートが実現しました。

2台のピアノを向かい合わせにした高学年音楽室はそれだけで新鮮です。

フルート(初等部の卒業生、大峡さんが担当)と、たくさんの打楽器を加えたオリジナルの編成で

チャイコフスキー作曲の『くるみ割り人形』を聴きました。

この日のためにリーダーの坂庭さんが編曲してくれたそうです。

最初の『行進曲』では、大きなシンバルが「ジャン!」となる度に、ドキッとして椅子から飛び上がる人もいました。

物語に沿って、素敵な曲を全部で4つも聴かせてもらいました。

授業の最後はみんなで一緒に「クラリネットをこわしちゃった」を歌いました。

子どもたちの感想を少しご紹介します。

・2台のピアノの音が大きくてよかった。

・「花のワルツ」がすごくすてきだったな~。聞いたことがあるけど、生で聞くともっとすてきだったよ。

・色々な楽器の使い方がおもしろくて、すごかった。

・フルートを吹くのがうますぎてびっくりしました。ぼくもやってみたいと思いました。

・また音楽をきいたり、いっしょにうたいたいな。また来てね。

いつもの場所での生演奏はとても贅沢なひと時でした。お昼ごはんも一緒に食べられてよかったね。

お姉さんたち、素敵な時間をどうもありがとう!

体験会のご参加ありがとうございました

6月29日(土)は、時折小雨がぱらつく生憎のお天気でしたが、多くの方に来校いただきありがとうございました。

ことばではお伝えしきれない、学校の雰囲気を感じていただけたなら幸いです。

収容人数の関係でお申し込みいただけなかった方には、ぜひ9月の説明会でお目にかかれたらと思います。受付は1カ月前からです。なお、体験会にご参加いただいた方には9月の施設見学をご遠慮いただきますよう、お願い致します。

体験会にお越しの際は受付票を印刷し、記入をしてお持ちください。

学校体験会にお越しの方は、受付票を印刷し、注意事項をよくお読みいただき、必要箇所への記入を済ませた上でご持参ください。

受付票の印刷は、予約システムにログイン後、水色の「申込確認・変更」をクリックし、ページ下部にある緑色の「受付票表示」からできます。お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

各コース、予定の時刻から受付を行い、校舎内に入れます。早めに到着されても外でお並びになってお待ちいただくことになりますので、あまり早くに到着することのないようご配慮いただけますと幸いです。

天気が不安定で、蒸し暑い一日になりそうです。お子様も、保護者の方も動きやすい服装でお越しください。また、暑さ対策も各ご家庭でお願いします。

みなさまのご来校をお待ちしております。

本日の登校は、通常通りです。

本日の登校は、通常通りとします。

交通機関などに乱れがある場合には、無理をせず、安全を第一に考えて登校してください。

6月22日、学校説明会「桐朋小の理科」[Ⅱ-196]

今回の学校説明会も多くの方が参加してくださり、ありがとうございました。その説明会で、理科専科を担当している長崎由季さんが話をしました。その話の中からいくつかのことをご紹介します。

桐朋小学校は、担任が授業をする他に、「美術・音楽・体育・理科・外国語」については、専科の教員が授業を行っています。今回は、4年生以上の少し専門的な学びについて、理科での取り組みをお伝えします。

■桐朋小学校の理科教育で大切にしていること

生物学者レイチェルカーソンの著書『センスオブワンダー』にこんな言葉があります。

「幼い子ども時代は、美しいものを美しいと感じる感覚、未知なものにふれたときの感激などの感情がよびさまされると、そのことについてもっと知りたいと思うようになります。事実をうのみにさせるよりも、子どもが知りたがるような道を切りひらいてやることの方がどんなに大切であるか」

これは、桐朋小学校の学びでとても大事にしている考え方であり、理科では身近な自然、実験・観察を通して、子どもたちの感性を揺さぶるような機会をたくさんつくり、自ら学びたい気持ちを育てたいと思っています。

具体的な学びについて、3つの柱に添ってご紹介します。(当日は画像、映像を交えての紹介でした)

①「身近な自然から学ぶ」ということ

学校の中でのフィールドワークも頻繁に行っています。

4年生では、校内にある樹木のうち一つを“マイツリー”として選び、経年変化について、観察しました。自分の木に愛着をもったり、季節の移ろいを身体で感じながら、自然を好きになることが大事だと考えます。

“マイツリー”のスケッチを紹介します。まず、究極のお手本として、植物学者牧野富太郎氏の植物画を紹介します。すると、子どもたちは細部の変化までより鋭く観察できるようになり、描き方もがらっと変わっていきます。

6年生では、植物の葉の蒸散作用を調べるため、木にビニール袋をかぶせます。晴れた日だと、ほんの数時間で水滴でいっぱいになり、暑い日「人間が汗かくのと似ているね」なんて実感しています。

田んぼも大きくリニューアルされましたが、ヤゴやカエルなど多種多様な生物の宝庫で、みんなで生き物探しをしています。新しぜんひろばの池にすむ微生物の調査をするために、顕微鏡で見ると、赤丸の生物らしきものを見つけ、「新種発見だ」と大騒ぎする子どもの姿もありました。

4年生の授業でツツジを観察していると、ある共通点を発見をした子がいました。「なぜ、一か所にてんてんがあるのだろう?」と。そこで、ツツジの花を解剖してみると、そのてんてんの根本にだけ蜜がついていたのです。これは、“ネクターガイド”といって、昆虫に蜜のありかを知らせ花粉を運ばせる印です。これこそまさにツツジが子孫を残すための戦略なのですが、疑問をもち解明していくおもしろさをみんなで感じた一場面でした。

その年どしによりますが、社会科見学の一部として、東京湾の生物調査をすることもあります。理科室にも海水の水槽を設置し、東京湾の生物を展示しています。海の縮図のような食物連鎖が行われている世界が見られます。

②「もの・現象・人との対話」についてです。

試行錯誤しながら、自らが結論を導くことを大事にしています。

6年生の『酸・アルカリ』の1回目の授業で、摩訶不思議な焼きそばを作りました。味はなんとも言えません。紫キャベツが指示薬となり、若干アルカリ成分の麵には青く、そしてレモン汁をトッピングすると赤くなる。最初は見た目に驚くばかりですが、学習を進めていくと、あるときその理由に気づく子どもたちが出てきます。

カラフルな試験管をつくりました。材料は、飽和食塩水と色水だけです。仲間と話し合い、何度も挑戦しながら、ようやく結論にたどりつきます…。(ヒントは、同じ体積でも食塩水が濃ければ濃いほど、重いということ。)

授業だけでなく、科学好きな人が呼びかけて“理科実験団”が成立しました。

1円と10円と塩水で、電気を生み出し、LEDライトを光らせることに成功したり、ビスマスという金属で美しい結晶作りにもチャレンジしました。すべて子どもたちからの提案であり、安全に注意しながらやりたいことを実現していきます。

興味をぐんぐん伸ばしていける子どもたち。放課後も実験をすることがあります。

③「新たな世界の発見」です。

本物をつかって原理や性質を理解していき、子どもたちの世界を広げていきます。

小学校生活の中で、多様な実験器具を扱えるようになり、様々な方法で問題解決ができるようになります。

4年生では、「金属」について学ぶのが一つ伝統になっています。生活の中に身近にある金属ですが、金づちでたたくと延びる、熱をもつ、磨くと光る…実際にやってみると、いつしかただの金属の棒が自分の宝物になっているのです。

5、6年生では顕微鏡の使い方をマスターします。最大で400倍の倍率で見ることができ、一人一台じっくりと観察することができます。

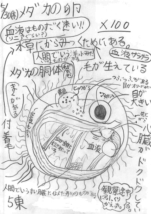

5年生では、メダカの卵を一人ひとつ育てるということをします。メダカの卵は1mmくらいです。肉眼ではよくわからなくても、顕微鏡を使って卵を見ると、心臓が動いて血液の流れ、さらに赤血球まで見ることができます。その感動は、やはり見た人にしか味わうことができません。そして、あとどのくらいでふ化するのか、予測しながら、本当に大切にお世話をするのです。

昨今の科学技術の進歩は目覚ましいものがあり、ぜひ子どもたちに目を向けてほしいと思い、こうした技術の原理についても触れています。『磁石・電磁石』という単元では、リニアモーターカーやMRIの技術に使われている“超電導現象”について掘り下げて学びました。その原理を実験を通して理解すると、「だからリニアモーターカーは浮かんで、摩擦がなくスピードが出せるのだ!」と納得している子もいます。

今回は、理科という教科に絞ってお話させていただきましたが、桐朋小学校の教科教育の根っ子にあることは、「本物に触れて、自分でやってみること。そして、学ぶって楽しい。」と子どもたちが実感するということだと思います。実は、私たち教員もわくわくしながら、授業をしている毎日です。

わたしも桐朋小学校で理科が大好きになり、ときどき授業に参加させてもらっています。