投稿者: tohoblog

4月10日は始業式

4月10日は始業式。2019年度のスタートです。みんな学年が一つ上がり、これから始まる新しい生活にドキドキわくわくしている様子です。

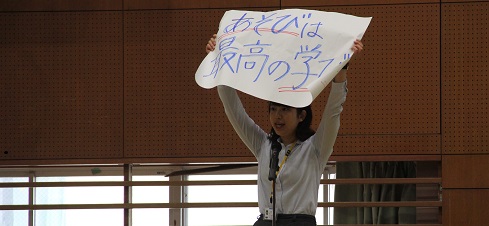

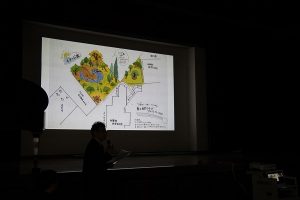

校長先生からは、それぞれの学年の人たちに向けてお話がありました。そして、もうすぐ新しい自然広場が完成することと、春休みに行われていた工事の様子などのお話も聞きました。新しい川と池や山の下の土管などの写真を見て、思わず「おー!」という歓声も聞こえてきました。5月の連休明けから遊べるとのことで、本当に完成が待ち遠しいです。

新しい友達、新しい先生を迎え、今年度もみんなで楽しい桐朋小学校を作っていきましょう。よろしくお願いします。

5月11日(土)説明会の予約開始

5月11日(土)学校説明会の予約を本日から開始しました。

満席になりますと、キャンセルが出るまでは予約することが出来ません。

ご予約のキャンセルは予約システム内から行ってください。よろしくお願いします。

子どもたちと会えて嬉しいです -新学期がはじまりました [Ⅱ-189]

みなさん、進級おめでとうございます。

はじめに、みなさんに聞いてみたいことがあります。自分で選んで、あげられたら、手をあげてください。「新しい学年で、たのしみにしていることがある人?」と聞くと、たくさん手があがりました。「今日、ドキドキしていたり、新しい学年で心配なことがある人?」と聞くと、たくさんの手が小さくあがりました。(ここで、近くの人と話し合えるといいのですが、できないのが残念。)この後に、友だちや先生と話してみてください。

それぞれの学年の人たちにお話しします。

新6年生のみなさん。一日一日を大切に過ごしてください。5月の合宿に向けて、早速準備がはじまります。共同してたのしい合宿にしてください。

新5年生のみなさん。パートナーとの出会いは、成長するチャンスです。クラス替えや、団活動、委員会がはじまります。5、6年生は、1年生を迎える準備をよろしくお願いします。

新4年生のみなさん。いっぱい力を育て、成長してきました。1学期に、はじめての3泊4日の八ヶ岳合宿があります。たのしみにしてください。

新3年生のみなさん。はじめてのクラス替えでどきどきする人もいるでしょう。24名から36名での生活がはじまります。理科や社会の学習もはじまります。

新2年生のみなさん。1年生が入学してきます。卒業式では、新6年生が学校代表でした。入学式は、1年生と5年生が学校代表です。よろしくお願いします。

新学期は、どきどきわくわくすることがいっぱいあります。自分のこうしたい、こうなりたいという気持ちを大切にしてください。やってみてうまくいかないこともあります。どうしてだろう、違うやり方をしてみようと取り組めば、成長するチャンスになります。取り組んでみて困った時には、たすけをもとめてください。大丈夫ですから。

続いて、新しい先生の紹介です。子どもたちとのはじめての出会いに、わくわくした気持ちで話をされていることがよく伝わってきました。

その後に、春休みに工事をしたトイレ、低学年教室の床について話しました。今朝は、低学年の6つの教室から、「新しい~」「うわ~」「めっちゃきれい」などという声が聴こえ、入るのをためらう姿も見られました。これから大切に使っていきましょう。

新しぜんひろばの紹介もしました。春の工事の様子を写真で見てもらいながら、たくさんの人の力でできあがったことを伝えました。4月下旬、 『新しぜんひろば・はじまりの会』(仮)をします。5月連休後、遊べるようになります。

ぐりとぐらの1ねんかん の10月の文をまねてつくりました。

しぜんひろばは こどものたからもの

おもしろくて たのしくて

わくわくする / はらはらする

もういっぺん / もういっぺん

なんべん いっても たいくつしない

おまけに / とても かしこくなる

みんなでこうした場所にしたいです。たのしみですね。(始業式での話より)

3学期のふりかえり③ 5、6年生走る会

3学期のふりかえり③です。

3学期は、高学年走る会が行われました。

今年度から校内開催となり、普段体育の授業で走っているコースで、マイペースで走ることを目指しました。

当日はお天気にも恵まれ、子どもたちも楽しみながら走ることができたようです。

走る会閉会式では、クラスの代表が感想を述べ、

「今回、マイペースで走ることを意識したことで、自分の走りがしっかりできた。」

という感想がありました。

自分の身体と向き合いながら走れた子が多かったように思いました。

学校説明会・体験会の予約システムの変更について

4月11日から2020年度入試向けの説明会、体験会の予約を開始します。2019年4月1日から新しい予約システムに変更いたしました。

その為、これから説明会や体験会のご予約をご希望の皆さまは、お手数ですが新しい予約システムでのご登録が必要になります。

こちらは、予約開始前から随時ご登録いただけます。ご登録方法や注意事項などは、予約システム内からご確認ください。

ご登録が完了後、ご予約が可能になりますので、事前のご登録をお勧めいたします。お手数をかけますが、よろしくお願いいたします。

桐朋幼稚園のホームページがあたらしくなりました

4月1日より、桐朋幼稚園のホームページ(この「桐朋幼稚園」をクリックしてみてください)があたらしくなりました。

私たちが大切にする子どもと保育の様子を、よりお伝えできるようにしていきます。

2019年がはじまりました。いろいろな方のお世話になり、今年度の教育活動をすすめていきます [Ⅱ-188]

もうすぐ新学期がはじまります。学年が1つあがり、新1年生が入学します。期待がひろがります。昨年度の3学期終業式で、5年生が話してくれたことを紹介します。

ぼくが6年生になったら Kさん

僕が6年生になったら、新しい自然広場を作ることが楽しみです。前の自然広場は、TОHО小学校の名物だったと思います。みんなで自然広場で遊び、池ポチャもたくさんしたのではないでしょうか? そのような自然広場を一から作るのは難しいです。でも、一~六年生までが、一人一人少しずつ新しい自然広場を作っていったら、絶対にできます。もう一度、TОHО小学校の名物を作りましょう。

春休みも毎日、新しぜんひろばの工事をすすめていただきました。ありがとうございました。みなさん、新学期をたのしみにしていてください。Kさんが話してくれたように、これからどんな木を植えるのかなど、みんなで新しぜんひろばを大切に育てていきましょう。

3学期の終業式で Mさん

高学年になった、2018年春。私は5年生になりました。そして、高学年になると、行事や元六年生と関わることが各段と増えました。特に自治活動の時、前期放送委員会で一緒だったFさんとは、ふつうに話せるようになったし、四年生の時はそんなにいなかった元六年生の友だちもすごく増えました。

しかも、高学年になると、一、二年生や下の学年の見る目も変わり、高学年になったことに実感がわきます。そして、最上級生になったら、皆が好きなことに取り組め、一人ひとりが夢を持てる学校になれるようにと考えています。そのため、私たちは皆の要望をたくさん取り入れ、すばらしい学校にしていけるよう、精一杯努力します。

そして、私たちの最後の一年間を一日一日大切にしたいと思います。桐朋小学校のリーダーになれるように、心を一つにして、頑張ります。

いっしょに学校をつくっていこうね。

みなさんは、将来、自分自身が主人公となって社会に参加していきます。その根っこを育てていってください。

しぜんひろばにあったメタセコイヤの根が傷み、伐採しなくてはなりませんでした。その話を家族でしてくれたTさん、木材を扱っている祖父に話をしてくれました。そして、伐採した木で、机や椅子など、桐朋小学校に残してくださることをしてくださいました。春休みに工場に伺って、木にかかわるお話も伺いました。たいへんお世話になり、ありがとうございます。

いろいろな方のお世話になりながら、今年度も教育活動をすすめていきます。どうぞよろしくお願いします。

写真 上段 新しぜんひろば 中段 飯能の工場でメタセコイヤを加工してくだって 下段 低学年の教室の床(ピカピカ輝いています!)

学校説明会・学校体験会のページを更新しました。

2020年度入試の学校説明会・学校体験会のページを更新しました。

「入学案内」>「学校説明会」のページでご覧いただけます。(こちらからもどうぞ)

予約は4月11日からを予定しています。今しばらくお待ちください。

「桐朋小だより」を更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。

タイトルは「3学期の振り返り② 1,2年生のえん筆けずり」です。

3学期のふりかえり② 1,2年生のえん筆けずり

1年生は3学期にひごナイフの取扱いの授業があります。桐朋小学校で大事にしている学びの一つです。けずる真似から割り箸の先を少し削ってみるところから学びます。扱い始めて間もない1年生はもち方や力の入れ方に不安や怖さなどがあります。

そこで2年生の登場です。1年間ひごナイフの練習を折を見てやってきました。各クラスだけでなく、他クラスの2年生同士で学び合ったりしてきました。安全にきれいに削るやり方、どうすれば1年生にわかりやすく教えることができるか、2年生も自分たちで学び合ってきました。

写真を見ながらどんな風に教え、どんな声をかけていたのか、ぜひ想像してみてください。