投稿者: tohoblog

本日(9月9日)は、休校とします

京王線の運航再開予定時刻が「9時頃」との発表がありましたので、本日は、休校とします。

明日9月9日(月)の登校について

今夜から明日9月9日(月)にかけ、台風15号が関東地方に上陸する予報が出されています。

明日は、校内の状況の確認を行うため、子どもたちの登校時刻を10時30分とします。

10時より前の登校は控えてください。ご家庭でも登校路の状況の確認をお願いします。また、明日はパン、おにぎりの販売は行いません。

尚、天候や交通状況によっては、朝7時過ぎに緊急電話連絡網を回す可能性もあります。

よろしくお願いします。

2年生の子どもたちから [Ⅱ-201]

始業式のはじまりに、3年生全員が「4つのいろのうた」を歌ってくれました。続いて、4年生が、7月八ヶ岳合宿の思い出を話してくれました。ありがとうございました。

その後、私から「防災-大地震が起きる可能性が高いと予想されています。歴史、地理、科学などを学び、備えよう」を話しました。(前号200参照)

始業式が終わり、2年生のクラスで話し合ったことを担任の先生から聞きました。

担任「校長先生の話を聞いて、何か思ったことや感じたことはあるかな?」

子「昔の人は、すごく恐ろしい体験をしていたことがわかった。10年後~20年後に大きい地震がくるから、どうしたらいいのかな? でも、『くるかも』って言っていたから、こない可能性もあるでしょ?」

担任「そうだね。こない可能性もあるよね。だけど、大きい地震がきた時に悩む時間はないよね。今のうちに考えておくことも大切じゃないかな?」

子「地震が起きたら、机の下に隠れる。あとは電信柱につかまる。学校の中で起きたら、先生の話を聞けばいいけど、電車に乗っているときに地震が起こったらどうしよう?」

担任「もし電車が途中で動かなくなったらどうする?」

子「家まで歩いて帰る。でも、学校の方が近かったら学校に戻る。近くに大人の人がいたら、その人に声をかけて助けてもらう。お母さんに電話をして迎えに来てもらう。」

この後もいろいろな話をしたそうです。発言したい人がたくさんいて、紙にも書いてもらったそうです。

子「10年後とか20年後とかにくるって言っていたからびっくりした。大きい津波がきたら、高いところに逃げる。」

子「自分が大人になったら、子どもを助けたいと思った。」

子「一生懸命勉強して地震に備えておく。」

子「地震がきたら、できることは何でもする。家族で助け合う。何よりもみんなの命が大切です。校長先生が『地震が10年~20年後にくるかも』ということをみんなに伝えてくれなければ、地震がくるということがわからなかったです。なので、伝えてくれたことがありがたいと思いました。」

子「2030年~2040年に地震がくるかもしれない。そのときは18歳です。それまでに一生懸命勉強を頑張って、自分のためになるものをつくりたい。」

担任の先生は子どもたちの声を聴きながら、「子どもたちにとっては、『10年後』『20年後』ということばがキーワードになったようで、その時に自分が何歳なのか。その時までに何かできることはないのか。大地震、大津波が起こったら、どうすればいいのか。真剣に考え、話し合うことができました。(この後に行う)引き取り訓練の意図、必要性も理解したようでした」と教えてくれました。

担任の先生が問いかけ、その様子を教えてくださり、子どもがどのように受けとめたのかを学ぶことができました。

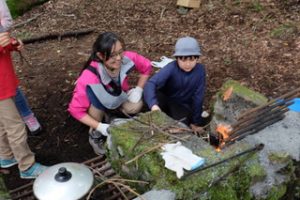

※写真上 桃太郎ごっこの旗をつくっています。写真下 しぜんひろば工事

9月7日の説明会にお越しの方へ

説明会にご予約された皆様に4点のお願いがございますのでご確認ください。

①学校説明会にお越しの際は、受付票を印刷しご持参ください。

受付票の印刷は、予約システムにログイン後、水色の「申込確認・変更」をクリックし、ページ下部にある緑色の「受付票表示」からできます。お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

②各コース受付は15分前からになります。

説明会は定刻から行いますので、Aコースの方で最終の案内グループが移動してからご到着された場合は恐れ入りますが、見学はご遠慮いただくことをご了承ください。

また、B、Cコースでご予約の方は早く到着されますと、かなりお待ちいただくことになりますので、どうかお早い到着はご遠慮いただけますと幸いです。

③各コース受付開始から満席の状態が続いております。数多くのお問い合わせをいただいておりますが、お答えできない状況であります。誠に申し訳ございません。すでに受付をされている方で、万が一キャンセルの場合はマイページからのキャンセルをお願いします。

④また、小さなお子様を含めまして申し込みの人数を上回るご来校はご遠慮願います。

明後日は高温が予想されます。お子様連れの方は、安全第一でお越しください。また、暑さ対策もよろしくお願いします。長くなりましたが、みなさまのご来校をお待ちしております。

2学期もどうぞよろしくお願いします [Ⅱ-200]

夏休み中、ゆり組の子たちと保護者のみなさんがモルモットを大切に育ててくれました。小学生と保護者の方たちは、畑の草取りや作物の収穫をしてくれました。ありがとうございました。

学校では、大規模なプール改修工事、しぜんひろばの竹の撤去や塀の改修工事、池の工事、校舎内トイレ改修工事、教室のワックスがけなどを行い、子どもたちとの新学期をたのしみに準備をすすめてきました。

今学期もどうぞよろしくお願いします。

大地震は起きると予測されています。歴史や科学、地理などを学び未来に備えましょう

1923年9月1日11時58分、「大地は激しく波打ち、立っているのも困難」な巨大地震が起きました。相模湾海底を震源とする激震で、東京、神奈川、千葉、埼玉、静岡、山梨、茨城など大きな被害がありました。犠牲者10万人以上(約9万人は焼死、東京の被災者は住民の半数を超える150万人)の関東大震災でした。

「(小学生が、始業式の後に友だちの家で遊び、お昼なので帰る時のこと)突然体がはね上がったと思った直後、地面が横に激しく揺れはじめました。立っているどころではなく、恐ろしさでしゃがんでしまいますと、傍の家の瓦が波のような音を立ててすべり落ち、壁も崩れてきます。…道に並木がありましたので、私は樹木にしがみつきました。木も右に左に揺れていましたが、この樹木をはなしたら死ぬと思いました」(『関東大震災』吉村昭)

歴史を振り返れば、巨大地震は太平洋側で何十回も起きてきました。火山学、地球科学を専門とする鎌田浩毅氏は、「巨大地震の起きる時期について、過去の経験則(1944年昭和東南海地震、1946年昭和南海地震。その前は1954年に同じ場所が32時間の時間差で活動など)やシミュレーションの結果(東海地震、東南海地震、南海地震の3つの震源域が時間差を持ちながら活動)から、地震学者たちは西暦2030年には起きると予測しています。私自身も2040年までには確実に起きると思うので、講演会や雑誌取材などありとあらゆる機会をとらえて皆さんへこの大事な情報を伝達しています」(『特別授業 3.11 君たちはどう生きるか』河出書房新社)と述べています。

20世紀後半、地球科学はプレートテクトニクス原理を発見。日本はなぜ噴火、地震と津波が起きるのかわかりました。「地殻はプレートと呼ばれる板の集まりで、それはあるところでは湧き出し、遠くへ移動し、あるところで他のプレートの下に潜り込んで消滅する。日本列島はプレートの境界線にある。(中略)プレートの動きが生んだのが日本列島なのだ。線の上にできたから細長いし、境界線上だから不安定で火山が多く、噴火と地震と津波が頻繁に起こる」(池澤夏樹、同上)

太平洋などには、「海底の大きな溝状の谷」「地震の巣(震源域)」があります。2011年3月11日の東日本大震災で日本列島の地盤自体が変化し、世界屈指の変動地域である日本に暮らすために準備が必要と言われています。また火山の噴火の誘発も考えられています。

こうした歴史、地理、科学などを学び、備えておく必要があります。

2011年3月11日、東日本大震災のことを覚えています。3階で5年生と授業中でした。机の下に潜ったものの、揺れの大きさ不安になりながら、子どもたちには大丈夫だからしっかり持ってと何度も大声で言いました。子どもたちは、「揺れてる時、心臓がめっちゃドキドキして、痛かった」「今までに経験したことのない揺れだった」「どうしよう、家が倒れていたら」などと思ったそうです。下校をしていた子たちがいました。電車が止まり不安の中で、見ず知らずの大人に助けてもらったなどを聞きました。その後、学校は閉鎖(卒業式のみプレイルームで実施)、再開したのは、4月8日でした。

写真上、ゆり組の子にたんぽぽの子たちが「亀の世話をありがとう」と言いにきたところに出あいました。下は、工事中のしぜんひろばの様子

引き取り訓練は予定通り行います。

本日の引き取り訓練は、予定通り行います。

幼稚園は各保育室へ、小学校は高学年玄関で各学年の避難場所をご確認ください。

1学期の振り返り④ 育てた作物は格別な味

1学期、3年西組の畑では様々な野菜を育てました。班ごとに野菜を1種選んで、種や苗から育てました。種の様子と苗の様子を観察して、作物の生長の様子を学ぶ理科の学習と総合の授業で行う畑作業を連動させて学びました。

クラスのみんなで野菜を育てていくことを大事に考えて、土づくりや畝づくりなども先生と一緒にできるだけ自分たちで進めていきました。マルチを敷いたり、支柱を立てたり、ネットを張ったりしながら、どんな風に育てていくのかを低学年の時よりも少し詳しく学びました。

登校した日は班ごとに日替わりで水やりや雑草抜きのお世話を続けてきた成果もあり、育てたキュウリ、トウモロコシは早くに収穫でき、みんなで食べることができました。

1学期中に実るか心配だったカボチャとスイカも食べられそうな大きさまで育ち、終業日にみんなで食べることが出来ました。

自分たちの手で育てた野菜の味は格別でした♪

さて、2学期は何を育ててみようか?

1945年8月6日を体験したKさん [Ⅱ-199]

毎年10月に、ヒロシマ修学旅行を行います。今年も現地で被爆証言をしていただきたいと連絡をしました。そして、Kさんが亡くなられていたことを知りました。ここ数年、Kさんの体調はよくありませんでしたが、証言をしてくださいました。もう直接お話しを聴くことができなくなってしまいました。Kさんの証言を聴いた子どもたちのまとめを読みながら、Kさんのことを思い出しています。

8月6日、当時小学2年生でした。学童疎開には行かず、お寺で勉強をしていました。8時15分、大きな音がしてお寺の屋根が落ちてきて下敷きになりました。(爆心地からの距離1.5㎞)あたりは真っ黒でした。暗闇の中から僅かに見えた明かりを頼りに、建物の中から這い出した時は、もう周囲は火災が発生し、火が迫っていました。

「助けて」と言う友だちの声を後に、兵隊さんに「早く家に帰れ」と言われ、家に帰りました。家は崩壊していました。お母さんが出て来ました。「私はいいから、あなたたちは逃げて。」と言われ、その後、お姉さんと一緒に避難しました。駅の前にたくさんの怪我をした人たちがいたので、いっぱい布を探して来て、絞ってやけどしているところなどを拭いてあげたら骨が見えてしまったけれど、みんな我慢していて何も言いませんでした。お腹が出ている人や、真っ黒に焼けている人などがいて、もう広島じゃないみたいで、泣きそうでした。「お母さ~ん!!!」と言ったら、奇跡的にお母さんが見つかりました。川を見たら、たくさんの死体がありました。

その後、親戚の家に泊まらせてもらって、次の日家に帰りました。その時にもまだ駅にたくさんの人が救護を待っていましたが、そのほとんどが亡くなっていました。その後、お寺に行きたくて行くと、庭には誰もいませんでした。川や畑などで、食糧を調達しました。それでまた帰ろうとしたら、行きに誰もいなかったお寺の庭にたくさんの人がいました。

それから、またお友だちを探しに行きました。そしたら兵隊さんに会ってお手伝いをしてほしいと頼まれました。瓦礫の中の人を集める仕事でした。ちょっとしたら悲しく、辛くなってきて、手伝いをやめました。その後、兵隊さんたちは、亡くなった人たちを燃やしました。その時、小さかったので、なんで真夏なのに炎があがっているんだろうと思っていました。兵隊さんは、火の中に人を入れはじめました。「なんでそんなことするの?」と聞いたら、兵隊さんは泣きながら謝りました。

その当時、原子爆弾を知らなかったので、ピカッと光ってドーンと落ちるから、ピカドンと呼んでいました。小学4年生になって「原子爆弾」を知った。アメリカはにくくてにくくてしょうがなかった。

Kさんは、最後に言いました。いつも笑顔でいてください。笑顔は大切です。チャンスがあれば、いろんな話を聴いてください。友だちを大事に。家族を大事に。先生を大事に。そして最後に、今生きていることを大切にしてください。

Kさん、これまでありがとうございました。今後もKさんの証言を探し(まとめてこなかった後悔をしています)、また他の方の証言をまとめる努力をし、伝えていきたいと思います。自分のできること、まわりの人と平和をつくることを積み重ねていきたいと思います。そして、核兵器のない世界を実現していきたいです。

松井一実広島市長は「平和宣言」(2019年8月6日)のはじめに、「今世界では自国第一主義が台頭し、国家間の排他的、対立的な動きが緊張関係を高め、核兵器廃絶への動きも停滞しています。このような世界情勢を、皆さんはどう受け止めますか。二度の世界大戦を経験した私たちの先輩が、決して戦争を起こさない理想の世界を目指し、国際的な協調体制の構築を誓ったことを、私たちはいま一度思い出し、人類の存続に向け、理想の世界を目指す必要があるのではないでしょうか。/特に、次代を担う戦争を知らない若い人にこのことを訴えたい。そして、そのためにも一九四五年八月六日を体験した被爆者の声を聴いてほしいのです。」と述べていました。あなたは現実をどう捉えていますか、未来をどうしていきたいと思いますかと聞かれました。私は、Kさんや他の方の証言を歴史に残し、未来をかえていきたいと思います。

1学期の振り返り③ 八ヶ岳合宿大成功!

雨の合間をぬうように、川遊び、ハイキング、ソフトクリームを食べ、カレーライスづくり、キャンドルファイヤーと、合宿も無事終わりました。なんだかもう少し、子どもたちと一緒に話をしたり、ふりかえりをしたりしたかったなと、後ろ髪を引かれる思いで夏休みへ。4年生では3泊4日の八ヶ岳の合宿。こんな長く親元を離れるなんて、多くの子どもたちにとっては、初めてのことだと思います。

それだけに、合宿のテーマには居心地のいいグループ、学級、学年をつくろうと大きく二つのめあてを立ててきました。「自分とみんなにとって気持ちのいい生活・遊び・活動をつくろう」「気持ちのいい生活・遊び・活動をつくるために、ふり返りを大切にしよう」子どもたちは、自分も、周りの人も気持ちのいい場をつくろうと様々な活動をし、少したくましくなって帰ってきました。

合宿中、夜のクラス会議で「トランプやカードゲームは20分間のみ!」とプロジェクトリーダーからの提案がありました。少しでも自然とふれあってほしいし、いろんな人とももっと関わってほしい。そんな願いが全体で伝えられました。すると、少し小雨の降る中でも、今がチャンスと、池の周りでカエルさがしに夢中になる子どもたち。様子を見に行くと、男女もそうですが、クラスの垣根を越えて一緒になって、カエル獲りに夢中です。親指サイズの小さなカエルが、池の中や葉っぱの裏に隠れています。それを獲ろうと、湿った草っ原に這いつくばって、今にも池に落ちるかもしれない。そんなこともおかまいもせずに、水面へ身を乗り出しています。

「あっちの滝のほうにも、いるかも。先生も一緒にいこ!」とぐっと引っ張れると、その腕は水や泥でぐちゃぐちゃ。汚れも気にせず、遊びに夢中になるいい自然体験でした。しばらくすると、袋いっぱいに、つまったカエルがたくさんとれました。活動に快くみんな笑顔。自然と触れあい、気持ちのいい場をつくろうと大成功。

夜、はるな先生が玄関でなにかやっていので声をかけると、「カエルがにげちゃって大変」とが困った顔でカエルをつかまえていました。

自分の仕事を最後までやること。とても大切なことです。今回の合宿では、一人1リーダーとして活躍しようと、5月の高尾山遠足から役割分担をして練習をしていました。プロジェクトリーダー、クリーンリーダー、ケアリーダー、ハイキングリーダー、野外料理リーダー、キャンプファイヤーリーダー、ネイチャーリーダー、八ヶ岳新聞リーダーなどなど。それぞれが、生活や活動で、みんなが過ごしやすいように、はりきって仕事をしました。

けれども、やっぱりはじめてのこともあるのでトラブルは絶えません。野外料理のこと。雲行きが怪しく、いつ雨が降ってきてもおかしくありません。けれども、野外料理の役割分担がグループ団のメンバーにしっかりと伝わっておらず時間が経つのみでした。それを心配した他のメンバーが気を利かせて事前に役割を分担してくれていました。けれども、それが納得できない野外料理リーダー。

さて、困った。「ピンチはチャンス」と、ふり返りを大切にしようと話し合うこと、軒下で30分。他のグループはもう火起こしが終わっています。「どうなるのかな?」と心配をしながら聞いていると、お互い言いたいことを言い合って、すっきりしたのか、「よし!はじめよう」と。鼻息荒くスタートしました。事前の役割分担をうまく活かしながらも、お互い協力しあいながら火起こしを大成功。ハラハラしたぶん、いつもよりもぐーんと、おいしくできました。

野外料理を体験することも大事なことですが、そこでの失敗やトラブルを活かしながら、たくましく乗り越えていくこと。大事な学びです。

一日の最後はグループ団ごとに、ふり返りをします。「今日は○○くんが、自分のことだけじゃなくて、私のことも助けてくれた」「トランプに夢中になっちゃったので、明日はもっと自然とかかわりたい」と、めあてにそって、今日一日のよかったことや発見したこと、明日への改善点など。さらには、「今日のスター」として、毎日、各団で表彰していこうと提案されました。「今日のスターは○○さん。だって、私が困っていたとき優しく大丈夫だよって、助けてくれたから」

グループ団での振り返りをもとに、いよいよクラス全体でのクラス会議。疲れも最大で、眠い目をこすりながらも、思ったことを伝えたり、聴いたり、お互いの一日を話し合う時間を大切にしたい気持ちが伝わってきました。

いいことや改善点や提案などが、毎夜出されます。最終日には、話し合いも板についてきたようで、急遽予定にはなかった一人ずつ合宿の感想を述べることに。自然と拍手がわいたり、それぞれが抱えていた不安を打ち明けたり、ハイキングで足がぬかるみにはまってしまった話をしたり、お互いの素直な気持ちを聴いたりすることができました。

3年生からクラス替えがなく、顔見知りのメンバーでいけるこの合宿は、ひとつの集大成。けれども、この体験の最中でも失敗からもぐんとたくましく育っていく子どもたちの姿や、話し合おうとする様子に、子どもたちの学びには終わりがないんだなぁと改めて思うのです。

9月7日(土)説明会の予約を8月7日(水)から開始します

第4回学校説明会の予約を8月7日(水)12:00~から開始します。

この第4回学校説明会は、説明会の前後に施設案内付きのコースがあります。

お子様の参加は可能ですが、大人向けの説明会です。

満席になりますと、キャンセルが出るまでは予約することが出来ません。

今回から各コース、お子様の性別ごとに予約していただくことにしましたので、ご予約の際ご注意ください。

尚、恐れ入りますが、先日の学校体験会にお越しいただいた方は、施設案内のコースのご予約をすることはできません。説明会のみご予約が可能です。

皆様のご来校をお待ちしております。よろしくお願いします。