投稿者: tohoblog

新しいものや未知なものにふれたときの感激を

「子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子だとしたら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。」

「幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。

そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。消化する能力がまだそなわっていない子どもに、事実をうのみにさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような道を切りひらいてやることのほうがどんなにたいせつであるかわかりません。」

これは、生物学者レイチェル・カーソンの著書『センス・オブ・ワンダー』より抜粋した文章の一部です。

子どもたちには、書物等だけでは得られない、実物を使った実体験を通して、「もっと知りたい」「学ぶことは楽しい」と思えるような感情が揺さぶられる経験をたくさん積んでほしいと思っています。

その経験により得られた学びや知識こそしっかりと心に刻まれ、この先子どもたちが成長していく過程のどこかできっと活きていくことと考えます。

今回ご紹介するのは、5・6年生の団活動についてです。

団活動とは、高学年の自治活動の一つで、子どもたち自身がつくりたい・やってみたい団の呼びかけを行い、人数や活動等を調整し、団を成立させて活動していくものです。

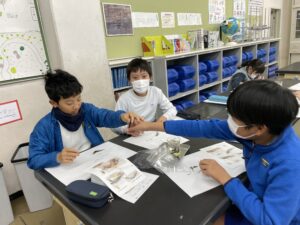

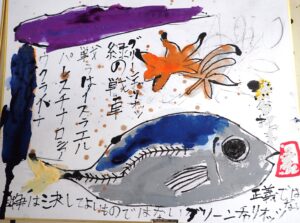

先日の”鉱物実験団”では、「魚のからだのしくみに迫りたい!」ということで、カタクチイワシの煮干しの解剖をしました。

「煮干しでしょ?それで何かわかるの?」

なんて最初は言っていた子どもたちも、思わず黙り込んでしまうほど集中して、解剖を進めます。水でふやかした煮干しからは、ピンセットで様々なからだの部位が取り出せます。

「この、くしみたいなものは何?」

最初に目にしたのは、鰓とさいは。

なぜこのような形態になっているのか…魚の命を支える鰓について、実物を通してその重要性を知ります。

「頭から出てきたのは脳みそ?」「心臓って、こんなに小さい三角形なんだ!」

その後も、興奮する声が理科室に響き渡っていました。

そして、本日のスぺシャルチャレンジとして、生のアジとイワシが登場します。

魚屋で仕入れたものですが、ぜひやってみたいと言った人が、なんと多いこと…。

少しのレクチャーを受けただけで、専用の解剖ばさみなどを使いながら、臆することなく解剖を進めていく姿に、もはや頼もしさすら感じます。

同じ臓器でも、煮干しとはまた違う形や状態に感動しながら、あっという間に時間が過ぎていきました。

最後は、学びのための題材となった生命に感謝して。

タイムアウトのためできませんでしたが、ある子のつぶやきの中に…

「胃の中身を調べたら、その魚の食べている物がわかるんじゃない?」

「もしかしたら、(今海洋の環境問題にもなっている)マイクロプラスチックが出てくるとか?」

これこそ、「もっと知りたい」気持ちが芽生えた瞬間であり、また新たな課題へと繋がっていきます。

今度は、胃内容物を顕微鏡で見てみたい!と子どもたちと一緒になって大人も思わず、興奮してしまいました。

”学ぶことは、やっぱり楽しい!”

5年生 中学進学についての説明会 [Ⅱー371]

桐朋学園には、推薦制度があります。子どもたちがその発達段階に相応しい保育、教育を受ける大事な条件になっており、大きな意味を持っています。特に、幼児期、児童期の教育にとって、ゆっくり、じっくりと発達していくこと(「理解されている喜びや実感を得る」「自分への肯定感が生まれる」「新しいことに挑戦するときの安心感が生まれる」「安心して感情を開放する。感情表現が豊かになる」など)は、その後の発達の基礎をつくる時期ということからも大切にしなければならないことです。

昨日、5年生の保護者の皆様に、中学進学について説明会を行いました。推薦制度の意味をあらためて理解していただいて、家庭と学校とで足並みをそろえて、お子さんのよりよい成長のために取り組んでいこう、少し長い見通しで進学について取り組んでいこう、という願いがあります。

5年生の作品

説明会では、桐朋中学校、桐朋女子中学校について、お話をさせていただきました。参考にしたのは、PTA機関誌『わかぎり』と、高校卒業文集です。

桐朋中学校 校長 原口大介先生より

[桐朋中学校の教育方針や特色] 自ら考え、行動する姿勢を身につけてほしい。教育目標として第一に上がるのは、自主的精神を養うことです。自主的な取り組みにおいて最も大切なのが、個性を自分の力で伸ばしていくこと。やりたいことに打ち込める環境があり、周りも理解を示し応援してくれる。その大切さを生徒が自覚し、校風ともなっているので、個性豊かな生徒が多くいるのだと思います。また、他人を敬愛する、を掲げています。友人の持つ良い点に目を向け、お互いを応援し支えあうという発想を持ってほしい。これらの校風によって、自分から取り組んだほうがおもしろいな、自分にも何か力を発揮する場所があるのではないかという思いを、生徒一人ひとりが抱くようになると感じています。

[授業の特色]略

[桐朋小の子どもたちの印象] 個性的で発想がユニークでのびのびしている。既成の枠にとらわれすぎない、豊かな視点を持っていて本校の起爆剤になっています。受験を経験してきた生徒とは、勉強の練習量に違いはあります。教員としては、育ってきた環境が違うので練習量の差は問題ではなく、中学に入ったらこれから頑張ろうという前向きな気持ちでスタートを切ってくれたらと思っています。桐朋小の生活の中で、自分から取り組もうという意欲や豊かな発想力は身についていると思いますので、そこを活かして前向きな気持ちで取り組んでほしいです。

[小学生のうちに身につけてほしいこと] 一生懸命になれるもの、没入できる力、のめりこめる力が将来の成長や飛躍のための大きな力になります。自分はやればできる、努力すればいい方向に進めるという経験を持っていると苦手なものにも向き合えるようになります。好きなことを見つけて、試行錯誤しながら熱中し探求する体験は大きな財産ですし、与えられた時間を自分にとって魅力的な時間に変えられるような経験を持っている子はたくましいです。

[桐朋中学校の良さ] 昨年度、今年度と、陸上の全国大会で2連覇を果たした生徒がいます。陸上部の生徒たちの話を聞く機会がありました。仲間と工夫しながら、自分たちの力で頑張りたいという思いがあるので、生徒同士で話し合い、全体の雰囲気を高めていくことができる。お互い良い刺激をうけて、それぞれの良さを認めることができる雰囲気がこの優勝につながったと話をしてくれました。仲間や先輩たちと過ごす学校生活の中で、自主的に取り組む体験をし、自分も頑張りたいという気持ちに自然になっていく、そのような良さが桐朋中学にはあると思います。

桐朋女子中学校 校長 今野淳一先生より

[中学校の教育方針や特色] Learning by Doingー。為すことによって学ぶ。アメリカの教育学者ジョン・デューイ氏によって提唱された教育の概念。我々の先輩教員はこの考え方を桐朋女子の教育の中にとり入れ、生徒自らが主体的に学び行動する場面を数多く作ろうと、いろいろ工夫してきました。その結果、実習や実験等、主体的に学び本物にふれる教育が、どの教科でも数多く取り入れられています。例えば、レポートです。予めテーマが与えられるものもあれば、自分でテーマを探すものもあります。いずれも、自分で調べ、観察し、考えることが、主体的に働くことにつながります。中1からレポートの書き方を系統立てて学び、書くことを数多く経験します。教員の細かい指導により、スキルを段階的に身につけていくことが出来ます。在学中は大変ですが、レポートの書き方やフォームを身につけることは、大学生になっても社会人になっても基盤となります。また、理科の実験室は7部屋あります。教科書を使って学びだけでなく、イワシやハマグリの解剖等、自分の手を動かし本物にふれることを大切にしています。その他にも体育祭や文化祭、ミュージックフェスティバルなど学校行事は生徒たちで運営し、教員はサポート役にまわります。

[先生との個人面談]略

[小学生のうちに身につけてほしいこと] 基礎的な学力はしっかり身につけてきてほしいです。苦手な部分があってもいいんです。頑張ってやる姿勢を身につけてほしい。桐朋小には図書の時間がありますね。物語や伝記などを読んでその情景を自分の中で想像したり、この人はどんな苦労をしたのかなどと想像したりする場面を、たくさん持ってほしいと思います。また、学校行事や遊びなどいろいろな経験をして、どんなことも一生懸命、積極的に取り組んでほしいです。桐朋小にはそれらの力が身につく環境があると思います。初等部出身の生徒たちは中学に上がっても、くらいついてくると感じる場面が多々あります。

[桐朋女子中学校の良さ] 多くの学校行事を生徒たちで仕切るため、力仕事も生徒たちでこなし、仲間と工夫してどんどん動く姿が見られます。リーダーシップや積極性、コミュニケーション力を養う経験を多く積めるのも、桐朋女子の良いところです。誰かの目を意識することなく、自由にのびのびとしている雰囲気があります。この冬に導入した制服のスラックス購入者は、メーカーさんが驚くほどでした。高校から入学したある生徒は、中学からの子はみんな自分を持っていて、いつも自然体で素の自分でいるので、私たちも構えることなく素の自分でいられると言っていましたが、私も同感です。こういったところも、桐朋女子の良いところです。

秋の遠足~多摩動物公園~

2年生は、秋の遠足で多摩動物公園に行きました。

「キリンは高いところのものも、かんたんにとどくからさすがだな!」

「コアラがうごいているところをはじめてみた!」

動物園に入るなり、多くの動物たちとの出会いに、大喜びの子どもたち。

クラスみんなで一ばん高い丘の上まで登りきると、3クラスが混ざった班でお弁当の時間。

今回の遠足は、事前に3つのクラスの子どもたちが6人の班をつくり、午後まわりたいところを自分たちで決めて計画をしました。

事前の話し合いでは、班の目標をつくり、時間内にどうやったらみんなのまわりたいところに行けるのかを真剣に話し合いました。

さあ、お昼を食べ終わった班から出発です。

「どうやったらいけるかな?」

「ここからいけばいけそうだよ!」

「やっぱりこの動物をみにきてよかった!」

など、各班で協力している様子が見られました。

どの班も時間をまもりながら、楽しく探検、大成功!!です。

ふだんはなかなか交流がない友達とも繋がりながら楽しむ動物園。

帰るときの子どもたちの顔は、ちょっぴり得意気でした。

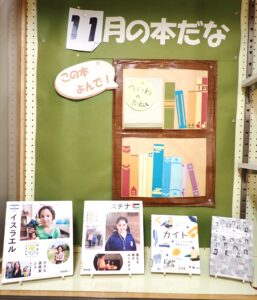

11月の本だな[Ⅱー370]

3~6年生の校舎に入ると、すぐに図書室があります。図書室前の掲示板には毎月たくさんの本が紹介され、桐朋小の人たちはよく見ています。【11月の本だな】この本よんで! より

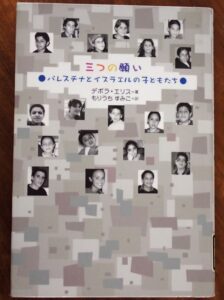

『三つの願い パレスチナとイスラエルの子どもたち』

デボラ・エリス作/もりうちすみこ訳/さ・え・ら書房

イマーン・ハミード・ヒジョー4か月、イェフダ・ショハム5か月、ヤマコヴ・アヴラハム7か月、シャルへベット・パス10か月、…。イスラエルの占領に対し、パレスチナの抵抗運動(2000年~2003年)で亡くなった429人の子どもの名前がはじめに書かれています。生きたいと願う尊い命が奪われました。

作者エリスさんは、2002年、イスラエルとパレスチナ人地区で出会った子どもたちに、毎日の生活や願いをたずねました。

「…爆弾のことが、一番こわい。だって、いつどこで爆発するかわかんないもの。お店で靴買ってるときかもしれないし、バスに乗ってるときかもしれない。なんにも悪いことしてなくても、爆弾に吹きとばされるんだから。…」ダニエルさん/八歳/イスラエル人

「…紛争については、みんながいつも話してる。わたし、自分のガスマスクも持ってる。学校に行ってる子はみんな持ってるわ。そのマスクをつけてれば、だれかがガス弾を落としても、息ができるの。…」ギリさん/八歳/イスラエル人

「…銃撃戦は、いつも突然はじまるんだ。いつおこるかぜんぜんわからないから、ものすごくあわてる。だから、四六時中、身がまえていなくちゃいけない。それに、いったんはじまったら、いつ終わるかもわからない。ぼくら、ほっとするときがまったくないんだよ。…」マハムードさん/十一歳/パレスチナ人

「…母さんは、もう長いあいだぐあいがよくなくて、今じゃ、まったく口をきかなくなってしまった。家がこわされるたびに、母さん、ものすごく悲しんで、とうとうしゃべれなくなったの。わたしは家がなくなったことより、母さんの声が聞けなくなったことのほうが何倍もつらい。母さん、わたしに怒りをぶつければよかったのに。…」ワファーさん/十二歳/パレスチナ人

戦争が、子どもたちの心、生活にどんなことを起こしているのか、子どもたちの声からとらえたい。

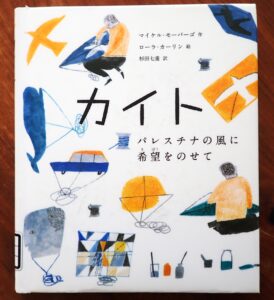

『カイト パレスチナの風に希望をのせて』

マイケル・モーバー作/ローラ・カーリン絵/杉田七重訳/あかね書房

紛争のヨルダン川西岸地区。同じ土地をめぐって、パレスチナとイスラエルが対立し、敵と味方を隔てる壁がはりめぐらされています。パレスチナの少年サイードは、大好きな兄をイスラエルの占領軍に殺されました。壁のむこうには、パレスチナ勢力に母を殺された少女がいます。

兄を殺されたサイードは話すことができなくなりました。敵を憎むかわりに、オリーブの木の下でカイトをつくり、ちょうどいい風がふいてくるのを待って、壁のむこうへ飛ばします。それを受けとる少女。

ある時、空に数えきれない数のカイトが浮かびます。そして壁を越えて飛んできます。「むこうの連中、カイトになんと書いてきたと思う? 『シャローム』だぞ。やつら、『シャローム』と書いてきおった。信じられるか? 平和って意味だよ。それに、こいつをごらん! ほら!」「カイトのもういっぽうの側には、はとが1羽えがかれていた。」この様子を捉えた記者が、「ここの壁はきっと、子どもたちの笑い声がくずすにちがいない。」と、希望を語ります。

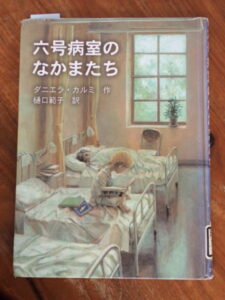

『六号室のなかまたち』

ダニエラ・カルミ作/樋口範子訳/さ・え・ら書房

イスラエル兵に弟を殺された少年サミールは、パレスチナ・アラブ人の一人として、生まれた時からイスラエルへの憎悪と敵対心の中で育てられてきました。膝の手術を受けるため、イスラエルの病院に入ります。不安と孤独で、押し潰されそうになる病院での日々を、毛布の中でおまじないを唱えたり、思い出をたどったりすることで、サミールは乗り越えていきます。イスラエル兵士を兄にもつツァヒの無視にも耐えます。ある日、同じ病室の一人ひとりが粘土で自由に作品をつくり、サミールがつくった作品をルッドミラーは大切にします。また同じ病室のイスラエル人ヨナタンらと言葉を交わし、火星仮想体験で、自由と解放感を味わうなど、友情を育みます。サミールは最後に、「ぼくは、ユダヤ人でイスラエル人のヨナタンと、撃ちあうことなくこうやって、新しい世界にふみこむことができた。」と語ります。そうしたい、そうしていきたい。

3年

秋のお休みに・・・

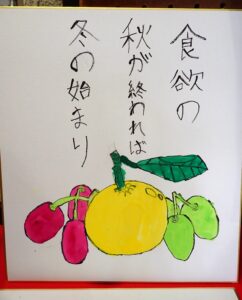

11月に入ったというのに「夏日の気温」が戻ってくるのだとか。

驚きはもちろんのこと、温暖化の影響を感じずにはおられません。

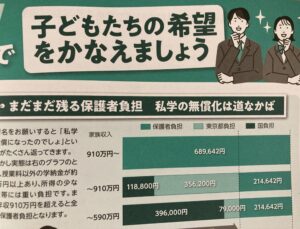

先日、PTA公費助成セクションのみなさんと教職員が協力して、仙川駅前で署名活動を行いました。

コロナ禍での中断があったため、久しぶりの街頭活動。

桐朋学園の幟を立てて、ひとりひとりの言葉で署名の協力を呼びかけました。

帰宅をいそぐ忙しい時間帯でしたが

「教育の充実のためなら、協力しましょう」

「子どもが小さいころに書きました。久しぶりに署名します」

などの会話がうまれて、駅前ならではの交流ができました。

高校生と思われる若い方も足をとめてくれました。

外で署名をするのは勇気がいることだと思います。

全国を見回すと、経済的な理由で通学や進学をあきらめる生徒も増えていると聞きます。

若い世代が「自分ごと」として行動してくれたことに、一同大変感激しました。

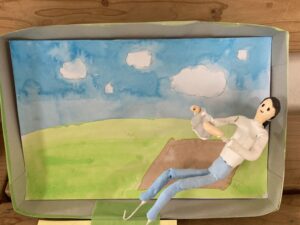

(5年生の夢!友だちとの語らい・バスケット選手・野原で心ゆくまでの読書!)

さて、各ご家庭にも黄色い署名封筒が届いていることと思います。

「全ての子どもたちにとって、よりよい教育環境を!」

そんな願いを、一筆一筆にこめて請願していきたいものです。

秋休み期間を利用して、ぜひご協力をお願いします。

★休校期間中は、忘れ物などを取りに来ることはできません。

★卒業生などの来校も、ご遠慮ください。

★登校再開日、上履きなどを忘れないようにしましょう。

桐朋小学校 教務

なんとかして戦争や紛争を終わらせたい [Ⅱー369]

10月、6年生と広島へ行き、戦争の被害と加害の歴史を学びました。平和資料館では、ぼろぼろの衣服や持ち物、炭化したご飯、ひしゃげたビンや時計、あまりに酷い状況でシャッターを切ることができなかったという写真などを見ました。「助けて」「水をちょうだい」「苦しい」などの呻き、「助けてあげられなくてごめんなさい」などの悲しみを受けとめました。爆心地すぐ側のお寺では、お墓の石のすべすべしたところとざらざらしたところに触れました。ざらざらは、高熱で一瞬にして溶け、固まったものでした。現地で、戦争の悲惨さをあらためて感じました。

すべてを破壊し、生命を奪い、不幸にする戦争はしてはいけないと思います。

13歳(中学1年)で被爆し、ご両親を亡くした笠岡貞江さんより、当時の様子を聞きました。大久野島で、山内正之さんより、国際条約違反の毒ガスを製造し、使用した加害の歴史を聞きました。お2人は、戦争の事実とその悲惨さから「2度と戦争をしてはいけない」と語りました。笠岡さんは、亡くなったお母さんの子ども(自身やごきょうだいのこと)を思う気持ちを思い出すと話が止まってしまうと言っていました。こうした苦しみを、もう誰にも味わせたくない、と。

10月、「ガザで少なくとも2千人の子どもが死亡した。負傷者も多数に上る」、「空爆にあっても身元が分かるよう、自分や子どもの手に全員の名前を書いた」などの新聞記事。泣き叫ぶ子どもの姿、子どもの遺体を抱く家族の姿、破壊された町が何度も映されます。それでもイスラエル、ガザ地区で命が奪われ続けています。このような〈世界〉は間違っています。おかしい。ヒロシマで戦争による被害と加害を学び、2度と戦争をしてはいけないと学んでいる私たちは、この現実を生きています。

9月22日、ウクライナから絵本作家のロマナさん、アンドリーさんが桐朋小に来て、なぜ絵本をつくったのか、現在のウクライナについて話をしてくれました(*)。2人は、ウクライナでの戦争を体験し、親子で戦争を考え話し合える本『戦争が町にやってくる』をつくりました。絵本を6年生と読みました。「心に残ったことは『残念ですが、すべてがなおるわけではありません』という文です。戦争が終わって町の風景がよみがえっても、心の傷は治らないという事なんだな」など、感想を共有し、さらに戦争を考えています。

お2人から直接話を聞いて、6年生はいろいろなことを感じ、考えました。「作品をかくとき辛くなかったですか」と聞くと、「悲しかったり、心が痛くなったことはよくありました。友だちもこの戦争で命を落としました」「命はもとに戻せない」と話してくれ た。お2人との出あいから、さらに考えます。

*授業は、読売、朝日、東京、毎日小学生新聞などに掲載されました。

私たちは、平和を願う声を交わし合い、どうすればいいのかを話し合いましょう。この事態をおかしいと思い、その解決を考え、声をあげましょう。間違っていることに対して、声をあげ、いろいろな人と話し合っていきましょう。命を、平和な〈世界〉を取り戻すために。

最後に、平和な〈世界〉をつくろうと声をあげる高校生、大学生のことを。長野の高校教員の小川幸司は、高校生について「危機のなかで生きることに慣れてしまい、危機をとらえる感性が擦り減っている大人よりも、危機の克服のための歴史認識(「出来事のメシア的停止」)をとらえる鋭敏さがある」と言います。高校生や大学生が声をあげて平和をつくる、その取り組みに励まされます。私たち大人はどうすべきかを問われています。

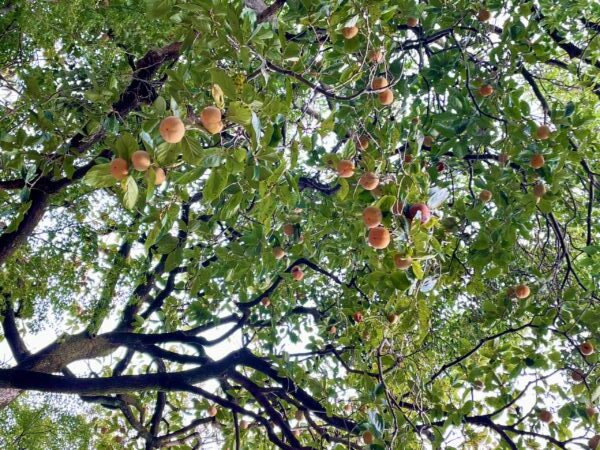

しぜんひろばの「柿」が大豊作

桐朋小学校のしぜんひろばには、実のなる多くの樹木が育っています。

ビワやナツミカンなど、食べられる実を子どもたちが採って味わうことが醍醐味です。

今の時期は、カキが大豊作です。

大きな2本のカキの木には、綺麗なオレンジ色の実がたくさんなっています。

「赤くて熟した実は、鳥に食べられちゃっている!」

「学校のみんなで柿とりをしてみたい。」

そんな全校の子どもたちの声が届き、まずはしぜんひろば委員会の5、6年生が偵察に行きました。

「ためしに、一つ二つ採ってみようよ。」

すると、高いところまで届く、長い竹の先を二股に割って作った、お手製の”柿採り棒”が登場!

「根本をはさみこんだら、ぐるっと回して、柿の実を採るよ。」

「なかなかうまくいかない・・・せーの、よいしょ!」

6年生が三人がかりで、重くて長い棒を操ります。

そして、ついに実をとらえて、下で待ち構えていたバケツでキャッチ!

「やったー!!ナイス!」

その間も、委員会の他の子どもたちは、しぜんひろばで全校のみんなが安全に遊べるように、築山に土を盛ったり、池の掃除をしたり、環境整備に大忙しです。

そして、仕事がひと段落したところで、一足早くカキの実をみんなで味わいました。

「すっごく甘い!」

「おいしい~!」

「一仕事した後の、柿は最高!」

大喜びで自治の時間を終えた、しぜんひろば委員会の子どもたちでした。

この豊作のカキは、もちろんこの後、小学校のそれぞれのクラスで採ったり味わったりします。

さあ、お楽しみに!

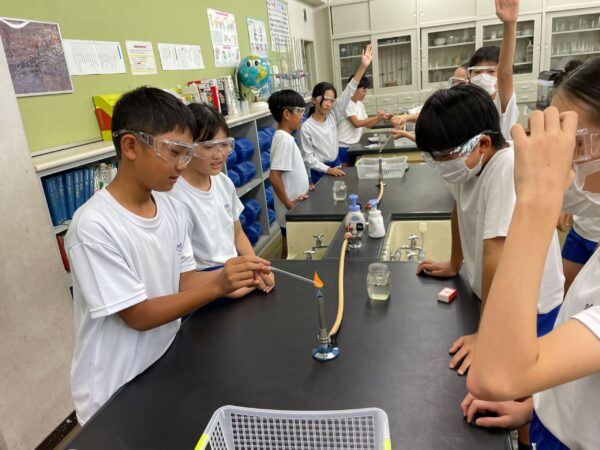

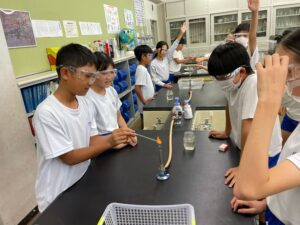

物質の「三態」に迫る

5年生の理科では、『三態変化』という学習を進めています。

日常生活で見られる物の変化に目を向けつつ、理科室でしかできない実験を通して、さまざまな物質が「どんな状態へと変化するのか」じっくり観察していきます。

今回は、子どもたちが、ストロー状のガラスをガスバーナーで熱する実験です。

以前に、金属のスズをガスバーナーで熱して、固体から液体(液体から固体)になる様子を確認しているので、

「ガラスは液体になる?ならない?」意見は2つに割れます。

では、実際にやってみよう!

「ぐにゃんと柔らかくなった!」

「常温に置いておくと、また硬くなる。」

「これは、液体の状態ではないね。」

安全面に留意した上で、ガラスをのばしてスポイトを作ったり、先を閉じてマドラーにしたり・・・

ガラスの不思議な魅力にすっかりはまってしまう5年生でした。

~追記~

昨今、小学校の理科の授業では、アルコールランプやガスバーナーが消え、カセットコンロなどを使うことが増えてきました。

確かに、現在の生活では、マッチを擦る機会はほとんどない。

家庭の台所と同様、つまみを回せば簡単に火をつけることができる。

しかし、桐朋小学校の理科では、子どもたち一人ひとりがガスバーナーを扱えるようになり、それを使用して実験することを大事にしています。

「どのように点火し、どうしたら燃焼し続ける炎をつくりだすことができるのか?」

子どもたちが自ら体験することで、その原理を理解し、本質を捉えることができるのだと考えています。

構造を理解するために、ガスバーナーを分解し、仕組みを学ぶことから始めます。

元栓を開け、ガス調節ねじを回して点火する。

火の大きさを調整する。

不完全燃焼の状態から、空気調節ねじを回して空気を送り込み、持続して燃焼する青い炎をつくりだす。

「だから、空気(酸素)がないと、火は消えてしまうのだね。」

「実験で何か異常があったとき、音で気づくことができる。だから、ガスバーナーを使った実験中はしーんと静かに集中しよう。」

元栓係、マッチ係、ガスバーナー係…と役割分担し、何度も練習することで、一人ひとりが、使い方をしっかりと習得していくのです。

危険だから遠ざける、むやみに怖がるのではなく、時間をかけ根本を理解した上で操作することで、炎というものに向き合い、安全に取り扱うことに繋がるのではないでしょうか。

これからも、子どもたちの追究は続きます。

ロマナ・ロマニーシンさんとアンドリー・レシヴさんの来校➄ [Ⅱ-368]

10月18日、毎日小学生新聞に、五味香織さんが書かれています。多くの新聞、テレビなどで、9月22日、桐朋小学校で行った授業を取り上げてくださり、戦争と平和を、命のかけがえのなさと尊さを感じ、考え、学ぶことの大切さを発信してくださることに励まされます。ありがとうございます。

以下、10月18日毎日小学生新聞、五味香織さんが書かれた記事を掲載させていただきます。

ウクライナの絵本作家が初来日 アートの力で戦争を終わりに 「戦争が町にやってくる」24の言語に翻訳

ウクライナに住んでいる絵本作家のロマナ・ロマニーシンさん(39)とアンドリー・レシヴさん(39)が9月、初めて日本を訪れました。二人が手がけた絵本「戦争が町にやってくる」(金原瑞人訳、ブロンズ新社)は、日本語を含む24の言語に翻訳されています。ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、ロマナさんとアンドリーさんは日本の子どもたちと交流し、戦争と平和について語り合いました。

二人は、ウクライナ西部にあるリビウで暮らしています。来日中は約一週間にわたり、東京などで講演しました。東京都調布市の桐朋小学校では、約60人の6年生を前に、作品に込めた思いやウクライナでの日々を伝えました。

「戦争が町にやってくる」は、2014年にロシアがウクライナのクリミア半島に侵攻したことをきっかけにつくられました。ロマナさんは「戦争は遠い存在だったけれど、子どもたちにどう伝えるかを考えました。家庭で戦争のことを話してもらえるようにと思って描きました」といいます。

作品の舞台は、平和な架空の街・ロンドです。主人公のダーンカは、ガラスのように透き通った体を持っています。町は花であふれ、人々は歌を楽しんでいますが、そんな日常が突然、変わります。「戦争」がやってきたのです。/戦争は「黒くておそろしい」もので、「破壊と混乱と暗闇」を連れてきました。戦争が植えた雑草は、黒い花を咲かせ、大きく伸びて太陽の光をさえぎってしまいます。ダーンカたちは戦い、ある方法で平和を取り戻します。そして残ったものは―。

アンドリーさんは「主人公はデリケートで壊れやすい。でも、敵に向かう時には強くなります」と語りました。描かれた風景は、実際のウクライナの町がモデルです。表紙などに登場する赤いヒナゲシは、第一次世界大戦(1914~18年)で亡くなった人たちを追悼するシンボルだそうです。

作品は出版された2015年、絵本に贈られる国際的な賞を受賞しました。日本語版は22年2月にウクライナ侵攻が始まったことから翻訳されました。今年5月までに24の言語に翻訳され、世界に広がっています。

ロマナさんは、この作品を「将来への希望」と考えています。絵本をつくり続ける理由について、「私は兵士ではないけれど、アートという武器を持っています。アートで戦争を終わりに近づけたい」と力を込めました。

戦闘の中でも日常と笑顔を ウクライナの絵本作家 桐朋小学校で交流

ウクライナの絵本作家、ロマナ・ロマニーシンさん(39)とアンドリーレシヴさん(39)は、東京都調布市の桐朋小学校で6年生の児童約60人と意見を交わしました。二人はウクライナの町の写真を見せながら、戦闘が続く母国で創作活動を続ける意義を語りました。

警報でシェルターへ 町は日常的に攻撃にさらされているそうです。ミサイルの警報が鳴ると、人々はシェルターに避難します。警報が解除されたら帰宅して普段の生活に戻る、ということを繰り返しているそうです。/ロマナさんは、戦争が始まってから約半年間、怖さのため動揺が続きました。「食料がなくなり、水も飲めなくなるのではないか」と思ったことも。その頃に描いた動物は怖い表情をしていて「自分の怒りをぶつけているように感じました」と振り返ります。創作活動をやめた時期もありました。/二人が住むリビウの町では、建物などが破壊されると、その度に修復しています。元の姿に戻せるように、教会の窓のステンドグラスは撮影して記録を残しました。町中にある彫像は布で覆い、破片が飛び散りにくくしたそうです。

命は戻せない 話を聞いた後、子どもたちはグループに分かれて自分たちの意見をまとめ、二人に質問をしました。「作品を描く時につらくなかったですか」と尋ねられ、ロマナさんは「悲しかったり、心が痛くなったりすることはよくありました。友だちもこの戦争で命を落としました」と明かし、造り直せる建物などと違い「命は戻せない」と声を落としました。

ロシアの侵攻が始まった時の気持ちを聴かれたアンドリーさんは、「パニックになって逃げるのではなく、向き合うべきだと思いました」と語りました。現在、ウクライナでは戦闘に備えるため、大人の男性が自由に出国することはできません。アンドリーさんは、ウクライナの文化を世界に伝えるという目的で、特別に国の教科を得て来日することができたそうです。

本に触れるだけでも 二人は花を育てたりして、できるだけ平和な時と変わらない暮らしを続け、笑顔でいるといいます。創作活動を続ける難しさを感じたことはあるけれど、絵本をもってシェルターに避難する子どもたちを見て、「本は触れているだけでも落ち着ける存在だ」と大切さを感じたそうです。

交流を終え、児童たちは「戦争中でも、楽しみを見つけて日常を大事にしているのがすごい」「日本も戦争を繰り返してはいけない」と感想を語っていました。

10月18日、朝日新聞夕刊に「絵本を希望に アートは武器に」「ウクライナの作家 小学生と交流」という記事が掲載されました。