投稿者: tohoblog

希望を紡ぐペーパーミラクルズ:後編

「ファッションショーをやりましょう!」

高垣さんが、打ち合わせの際に話してくれました。

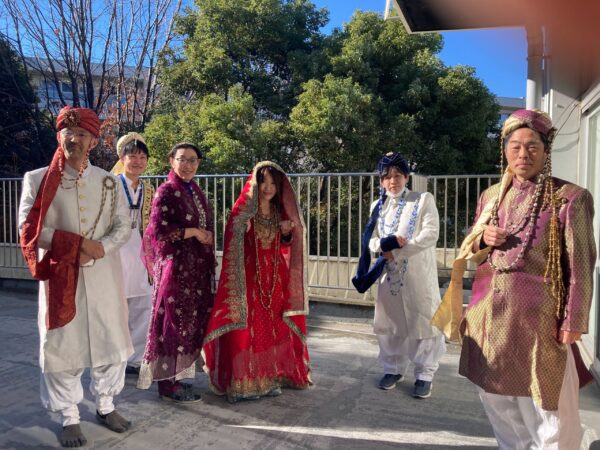

SDGsの話や差別問題に踏み込んだ授業になると、どうしても暗い話、課題中心の話で終わってしまいます。しかし、パキスタンの輝きの部分も共有したいという高垣さんの思いから…なんと教職員がファッションショーのモデルに!

煌びやかな衣装を身にまとい、教職員がランウェイを歩く。大人も子どもも笑顔になる時間でした。一人ひとりの衣装にペーパービーズが使われており、子どもたちも興味津々でした。

・今日は、ゴミに見える物を、大切に新しい資源として再利用し、すてきなアクセサリーとして売り、「何もできない」と呼ばれた人にも環境にも、とてもやさしく活動している方とふれあいました。ブレスレット作りや、ペーパービーズ作りが、すごく楽しかったし、その方が活動拠点としている国のあいさつの仕方や、名前の紹介の仕方を教えてもらい、すごく心に残る授業でした!

・高垣さんみたいにはなれないけれど、困っている人がいるのでぜいたく言わず、ゴミなの?と自分に問いかけていきたいです。ゴミになってしまう紙も工夫したらビーズになり、生活できるということが1番印象に残っています。ちなみに、先生みんな似合ってたし、面白かったよ!

・民族衣装を見たのですが、アクセサリーはペーパービーズでした。つまようじに紙を巻いたものが美しく、価値のある物に仕上がっていくのが、ほかには無い新しい感覚でした。サフィアさんの「私や他の身体障がい者と接する時には、何もできないのでは、とは思わないでください」という言葉。これは私も共感しました。“何もできないときめつけないで”“私にもできることがある”という思いが伝わってきました。私達が『ゴミ』と思っているものも、ペーパーミラクルズでリメイクできたり、特別な、世界に一つの宝物になるということがこの講演でわかりました。

・ぼくはまず、工事現場とかにある簡易トイレとかでいいからすぐにトイレを作ってあげて助けたい!ぼくは政府のこととかよくわからないけど、国の防衛とかいってないで、早く困っている人を助けてほしい。学校の校舎をつくる、まちを復興させる、仕事がない人のために仕事をつくる。とか、そういう事を早くやってほしい。

ペーパービーズで作ったアクセサリーは、自分の宝物にしたり、両親にプレゼントしたり、兄弟・姉妹にプレゼントしている人もいました。放課後の時間や、家に帰ってからもペーパービーズ作りに挑戦した人が大変多く、一年の最後にふさわしい授業となりました。

翌日、ある子から「これクリスマスプレゼント」と言ってもらった、ペーパービーズで作ったアクセサリー。最高のプレゼントです。

年が明け、また子どもたちと一緒に、地球市民の一員として、自分たちにできることを考えていきたいと思います。

幼児期、児童期には、〔具合〕や〔加減〕、〔呼吸〕を身体で覚え、技術や人間関係のつくり方を身につけていきたい [Ⅱー375]

しぜんひろばで、一本綱ブランコに憧れる園児がたくさんいます。友だちや小学生が楽しそうに揺られているのを見たら、乗ってみたい気持ちになるのでしょう。

しかし、座る位置が高く、持ち手や座面が不安定で、乗ることに対する難しさも感じるようです。座面に乗れるようになった人が、片足をかけて乗る、ジャンプして飛び乗るなどの見本を見せてくれます。また、不安定な座面を押さえて、乗りやすいようにする人もいます。押さえている腕に、乗る人の足が当たることもありますが、相手が乗れることを願って支えています。いろいろなやりとりが良く、見守ります。

乗れた! 「先生、揺らして~」。揺らしてほしい願いを受けとめて、「まず友だちに頼んでみよう」、小学生がいたら「小学生に頼んでみよう」、「最後に押してあげるから」と伝えています。押してくれる友だちがいてこそできることを感じてほしいと思います。

押してみると、どこに触れて、どうやって押すと上手に揺らすことができるのか、うまくいかないことも経験します。押し方のコツや乗る人との間、リズムを感じ、乗っている人の心地よさも感じてほしいと思います。

乗って揺らされてみて感じる怖さもあります。ロープにしがみついて、「止めて」と必死に伝え、止めてもらいます。揺らされてたいへん気持ちよくなる人は「もっともっと」とお願いしています。どの経験も、とても大切です。

子ども同士、お互いに支え支えられて、押して押されてを繰り返すなかで、〔具合〕や〔加減〕を知る、相手との〔呼吸〕を身体で覚え、技術や人間関係のつくり方を身につけて欲しいと思います。リアルな人間同士の〔具合〕や〔加減〕や〔呼吸〕を体得したり、他者との間合いをはかったりしながら関係をつくっていくことを大切にしてほしいのです。

触れ合いの中ではたらく「触覚」は、主体と客体の間に距離がありません。心理臨床家の高垣忠一郎さんは、「ふれる側とふれられる側が『いま・ここ』の同時に存在するという『同時性』と『実在性』に、『ふれる』ことの特徴がある」と言います。また、「触感覚」は視覚や聴覚のあり方を基礎づける「根源的感覚」と述べています。幼児期、児童期にその「根源的感覚」を育ててほしいと願っています。

*子どもの「こうありたい」「こう生きたい」ねがいを読み取り、受け取ること。その子ども(たち)の発達の力に焦点化して書くことができませんでした。今後の課題です。

1枚目 小学生の様子をみる園児、2、3枚目 園児のかかわり、4枚目 園児を見守る小学生

わたしたちが抱えている課題(たとえば人々が平和に仲良く暮らすにはどうしたらよいのか、地球環境の危機的な状況を変えていくにはどうしたらよいのかなど)に取り組むうえで、乳幼児期から人と交わることや自然との触れあいを心地よいと思える感性がはぐくまれていることが大切だと考えています。それは、子どもたちが夢中になって遊ぶ、学ぶなかで身に着けていきます。

好奇心や感動に突き動かされ、身体と五感をたっぷり使いながら、感じ、考え、行動する力(学びを喜びとする力)を育みたいと考え、子どもたちとかかわっています。

希望を紡ぐペーパーミラクルズ:前編

5年生では、社会科や総合の授業、朝の会の時間等を活用しながら「新聞記事」を読み、社会情勢の動向を把握する時間、自分の気持ちや考えを表現する時間、活字に触れる時間を大事にしてきました。

その中で、ある新聞記事を読んだ際、政治家の男女比や男女間賃金格差の現状を危機として捉え、自学ノートで「ジェンダー平等」について調べる子どもたちが増えてきました。

さらに、「廃棄されるものから価値あるものを生み出す経験」「多様な見方・考え方を育てる実践」について、今後も継続して積み重ねていきたいと考えています。

つい先日、ジェンダー平等や海洋プラごみの問題に向き合い、実際にアクションを起こしているペーパーミラクルズの代表、高垣さんをお招きし、ワークショップを通して様々なことを学びました。

2005年10月に発生したパキスタン大地震。高垣さんは、震災で心身に傷を負った女性に出会います。その女性の「自分の手で収入を得て、自立への道を切り開きたい」という強い思いを知り、自分にできることがないか?そのきっかけづくりになればと、体への負担も少なく、容易に携わることができるペーパービーズ作りを考案したそうです。

パキスタン大地震のこと。女性差別の問題。パキスタンの学校や授業について。ペーパーミラクルズを立ち上げることになった経緯等のお話を聞いた後、実際にペーパービーズやブレスレットを作る体験をしたことで、より学びを深めることができました。

・ペーパーミラクルズって聞いて、「紙でミラクルをおこすってことかな?」と思いました。本当に字のまんまで、紙がビーズになるってことを初めて聞いてビックリしました。

・ビデオで出てきた、小さな子どもや大人などを見ていたら泣きたくなりました。でも、その中でペーパービーズが活躍していてすごいと思いました。

・「自分の手で何かしたい」と言っていた女性の願いを最後まで考えた高垣さんはとてもすごいなぁと思いました。高垣さんも自分のことでいっぱいだっただろうし、時間もあまりなかったはずなのに、自分以外の人のことを一生懸命考えていてすごいなぁと思いました。

・自分にはなにができるのか。これは本当にもう、いらないものなのか。そんな事も考えずに生きてきました。でも、小さな紙切れでできることはたくさんありました。

・いつもは何とも思わずに捨てていたけど、今までの紙を使ったら何個ビーズができたんだろうなーと考えたよ。

・高垣さんは、こんな小さいペーパービーズから、大きな挑戦に挑んで、女性たちのために活動をしているのだ。私も世界のだれかの役に立つ。そんな人になりたい。

先生たちも民族衣装を着てファッションショーに参加。続きは次回の記事で紹介していきます。

12月のできごと(2)

引き続き、12月のできごとについてご紹介します。

先日、雲一つない青空の下、避難訓練が行われました。

校内で火災が起きた設定で、全校の子どもたちや大人も、すみやかに校庭に避難しました。

今回は、休み時間に警報機が鳴ったので、子どもたちは遊んでいる場所でどのようにしたらよいか瞬時に考えます。

「火事です…火元は○○です。」

静かに落ち着いて、放送の内容を聞き、最短のルートを確認しながら校庭に向かいます。

消防署の方々のお話を伺って、万が一の事態について考え直す機会となりました。

年に数回ほど避難訓練を行いますが、いつその時が来るかはわからない。

「備えあれば患いなし」

一人ひとりが自分の行動をイメージしながら、準備することを心がけたいと思います。

こちらは、4年生の国語の授業の一部分です。

最近、子どもたちの中で流行りつつある【部首かるた】。

見てみると、かなり難易度が高いのです。

桐朋小学校の漢字学習は、漢字の意味の部分である【成り立ち】や【部首】、書字には欠かせない【一つひとつの画、書き順】をしっかりと理解することを大事にし、その上で日常生活の単語に結びつけて活用していきます。

大人になると、すっかり部首が抜けてしまいがちですが、一年生からの積み重ねにより、部首にめっぽう強い子どもたち。

「ごはんもる ちゃわんのかたちが しょく(食)へんだ」

「あかちゃんを だいじにつつむ つつみがまえ」

…

4年生は、これからも多くの漢字を習っていきますが、たまに漢字のまとめとして【部首かるた】にチャレンジしてみると、意味も深められるのではないかと思います。

学びながら…楽しく盛り上がりました。

「できないけれど、やってみたい」「やってみることが楽しい」 [Ⅱー374]

12月、朝日新聞DIGITALで「小学校受験のいま 第4回早実初等部、桐朋小、成蹊小の校長に聞く 小学校受験、何を重視?」(聞き手 中井なつみ記者)が配信されました。幼児期にどんなことを大切にしたいのか、どんな子に育ってほしいかを話しました。以下、配信記事から。

「成果・結果」だけを気にするのではなく、「できないけれど、やってみたい」「やってみることが楽しい」という気持ちで、「過程」を大事にできる子どもに育ってほしい

学校のホームページで、「入学考査のための準備教育を望ましいことではないと考えます」と明記しています。試験を課しておきながら、「何もしないでほしい」というメッセージを発信しているのは、受験準備の過程で、大切な幼児期をゆがめてしまうことにならないか、と危惧しているからです。

机に座らせて何枚も問題を解かせたり、絵を「こういう風に描きましょう」と正解があるかのように教えたり。そんな受験対策を見聞きすると、「できる、できない」という二分的な思考しかできなくなってしまうリスクを感じています。子どもは、大人の期待を敏感に感じ取ります。「できないのが悪いこと」というメッセージが伝わってしまうのではないでしょうか。

「成果・結果」だけを気にするのではなく、「できないけれど、やってみたい」「やってみることが楽しい」という気持ちで、「過程」を大事にできる子どもに育ってほしいと思っています。

ただ、定員が決まっていて選考をする以上は、合格、不合格という結果は出てしまいます。選考基準については具体的にお伝えできることが限られており、それが、さらにご不安を与えてしまうということに申し訳ない気持ちもあります。

発達の可能性をたくさん持つ子どもたちを、「できる・できない」といった尺度だけで選別していくことがないよう、多様な側面で捉えることを意識して考査に臨んでいます。絵が上手だから合格する、難しい言葉をたくさん知っているから合格する、という基準ではないことは伝えておきたいと思います。

試験は、幼児にとっては「初めての場所」です。大人の前で試験を受けることは大きなプレッシャーになるでしょう。限られた時間、限られた試験内容でどう子どもを見ていくのか。教員である私たちも日々議論を重ねています。

近年、志願者数は定員の7~8倍で推移しています。よく学校説明会などで本校の特徴として紹介するのが、「自治」と呼ばれる取り組みです。他校の児童会や学級委員会の活動のようなものも含まれますが、学校の運営に子どもも意見を示し、大人と議論する仕組みです。

「子どもも一緒に学校を作っていく仲間だ」という伝統のもと、自分たちで自分たちの社会を作っていく力をはぐくみたいと考えています。

12月のできごと(1)

早いもので、あと一週間で2学期を終えます。

12月は4年ぶりに全校そろっての音楽会が開催されたり、日々の授業・活動がひと段落する節目の時期です。

今回は、その一部分を振り返っていきます。

音楽会に向けて、各学年の練習をプレイルームで行いました。

これは3年生の練習の様子です。初めてのリコーダーを吹くということもあり、ドキドキわくわくした気持ちが伝わってきます。

音楽会当日。

他の学年やおうちの方々の前で、緊張感もありつつ、堂々とステージの上に立つ姿がとても頼もしかったです。

それぞれの学年らしさが十分に発揮されていました。

ホールいっぱいに響き渡る歌声、美しく広がっていくリコーダーの音色…。

高学年の中には、指揮や楽器演奏や歌のリードにチャレンジした子どもたちも多く、音楽会をみんなで創り上げました。

「音楽って素晴らしい」

音楽は人と人を繋ぎ、私たちの心を豊かにしてくれるものであり、今この瞬間、子どもたちが平和に生きている喜びや尊さを改めて感じるひと時となりました。

こちらは、今のしぜんひろばの様子です。

すっかり木々の葉も紅葉し、冬の到来を感じます。…が、桐朋っ子たちは寒くたって、元気いっぱいに遊んでいるのです。

そして、このしぜんひろばの池に〈ウグイ〉を放流しました。

夏に増えすぎた藻を減らすためにも、生物を入れようと委員会の子どもたちが発案したことがきっかけです。

スジエビやヤゴ、小さな魚は住み着いていましたが、もう少し大きな魚を入れるのはどうだろう?

時間をかけ調べ検討して…第一弾としてウグイを十数匹放流することにしました。

さらに、池をよく訪れるサギやカモに狙われぬよう、手作りのネットを張って見守ります。

冬休みの間も元気に育ってくれますように!

4年ぶりの全校での音楽会 [Ⅱー373]

4年ぶりに、全校での音楽会を行いました。子どもたちといろいろな表現をたのしみ、味わい、交流をしました。各学年の歌声、演奏、全員の歌声が響きました。

子どもたちは、いま、ここで、生きている。その生を充実させて生きている。そのありがたさ、尊さ、かけがえのなさを感じました。

音楽は、心をやわらかくします。

音楽を通して、いろいろな気持ちになります。

音楽は、夢中になれる瞬間をもちます。

音楽は、自分自身に、まわりの人へはたらきかける力があります。

音楽は、心を結び合わせ、人を結び合わせます。

自分の声、相手の声、いっしょに混ざり合う声、その声が自分の心と相手の心に響き、触れあう関係の中で「自分が自分であって大丈夫」という自己肯定感が育つのでしょう。みんなと過ごすことのたのしさ、すばらしさを感じていると思います。

保護者の方から「子どもたちの声に感動しました」「音楽会、とってもよかったです」など、声をかけられます。子どもたちの声が保護者の方に響いていることを嬉しく受け取っています。

子どもたちには、かけがえのない時間をたっぷり味わって、大切な『子ども時代』を過ごしてほしいと思います。

〈子どもたちの様子と音楽について*〉

1年生 入学してから、いろいろな歌を歌ってきました。初めての音楽会では、みんなの大好きな歌がたくさん。面白いお話の歌、季節の素敵な歌。ロケットに乗って宇宙旅行にも行ってきます。『すすめロケット』『あきのきかんしゃ』『くまはなぜふゆねむる』『ことりとぶどう』をからだいっぱいに歌いました。

2年生 「今日は雨だから、この歌だね」「涼しくなってきたから、あれを歌おう!」。どんな気分にもぴったりの歌のレパートリーをたくさん持っています。『のはらうた』の世界も大好き。「ふ・ふ・ふりかえると…」「ここらで、ちょっと、ひとやすみ!」このような野原の小さな仲間のおしゃべり声を敏感に感じ取れるのが2年生です。活き活きとした歌声とのびやかな響きを楽しみました。曲は、『野原で手をたたけ』『合唱曲集『のはらうた』よりメドレー「あきのひ(のぎくみちこ)」「さんぽの音(こやぎようたろう)』『あしおと』『出あいのうた』でした。

3年生 社会で「東西南北」を学んだ3年生。音楽室では世界地図を広げて、歌を通じてたくさんの国を旅してきました。音楽会では、溌剌とした歌声、しっとり流れるメロディー、ほとばしるパワー…3年生ならではの表情が感じられる曲ー『若葉の歌』『みんなみんなワルツ』『西部のメドレー(歌とリコーダー)「赤い河の谷間」「ちびっこカウボーイ」』『12月の歌』を表現しました。

4年生 一人ひとりが音楽会で発表する曲目をプロデュースしました。曲目や曲順にみんなが思いを込めました。4年生の今を表現するのにぴったりな曲目になったのではないかと思います。はつらつとした歌声、リコーダーです。『気球にのってどこまでも』『だれもいそがない村』『リコーダー演奏「走れ シベリア鉄道」』『天使の羽のマーチ』を表現しました。

5年生 「今日は歌いたりないね」「もっと歌おうよ!」よく聞いていた言葉です。声で表現することに、貪欲な5年生。音楽会で発表したい歌はたくさんあり、その中から2曲を自分たちで選び抜きました。1学期から取り組んでいるカノン。重なり合う美しさ、迫力のある響き、繊細な表現も大切にしています。『カノン』『君をのせて』『未来行きEXPRESS』を表現しました。

6年生 今の等身大を精一杯表現すべくみんなで練り上げてきました。たくさんの曲の中から、仲間の支えを感じながら、新しい世界に飛び出す勇気が生まれる2曲を演奏します。この春から取り組んできたアルトリコーダーでは、野生の馬が逞しく駆けめぐる姿を描きます。6年間の成長を、自分たちも、そして客席の皆様にも感じていただけるステージを目指しました。『シーラカンスをとりに行こう』『アルトリコーダー「トロット」』『見えない翼』を表現しました。

*音楽会のパンフレットを参照しました。

写真はすべて音楽会の様子から

写真はすべて音楽会の様子から

本日の下校について

成城学園南口での安全が確認されました。

通常通り、低学年は下校します。

桐朋小だよりを更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。以下、2023年度更新記事一覧です。

タイトルをクリックすると記事が読めます。

子どもたちの声を、ぜひご覧ください。

(2022年度記事一覧は、こちらからご覧になれます。)

11月30日(木) 「身体全部をひびかせて!」

11月22日(水) 「新しいものや未知なものにふれたときの感激を」

11月15日(水) 「秋の遠足~多摩動物公園~」

11月2日(木) 「秋のお休みに・・・」

10月30日(月) 「しぜんひろばの『柿』が大豊作」

10月26日(木) 「物質の『三態』に迫る」

10月17日(火) 「ものの長さは〇〇でなんこ分?」

10月13日(金) 「笑顔あふれる、桐朋小学校の運動会」

10月4日(水) 「赤に、白に、エールを!」

10月2日(月) 「高校生による放課後企画~お姉さんたちが教えてくれたよ!~」

9月30日(土) 「来年は僕たちが!」

9月28日(木) 「走って、投げて、遊ぶ会」

9月25日(月) 「炎と星空と~八ヶ岳の夜~」

9月19日(火) 「形を変えると重さは・・・」

9月16日(土) 「カップで何杯分?」

9月14日(木) 「木管の調べ~五つの楽器、五つの性格~」

9月10日(日) 「防災の日」

8月28日(月) 「笑顔でつながる~カザフスタンの先生との交流~」

8月21日(月) 「″あさがお″にエール!」

8月15日(火) 「かわいそうなゾウ」

8月14日(月) 「3年生の栽培活動」

8月7日(月) 「外国語活動~通じ合うことの喜び~」

7月31日(月) 「土から始まるじゃがいもづくり」

7月25日(火) 「竹馬づくり」

7月19日(水) 「1学期終業式」

7月16日(日) 「はじめての合宿へ~キーワードは面白がる!~」

7月12日(水) 「本物のかめ!」

7月10日(月) 「桐朋小学校の【自治】②~桐朋なつまつり~」

7月8日(土) 「桐朋小学校の【自治】①~みんなの声の木~」

7月7日(金) 「大きなのっぽの古時計」

6月30日(金) 「1年生との交流会」

6月25日(日) 「ものと現象と仲間と…対話しながら深く学ぶ」

6月22日(木) 「雨の日に聴く『すばなし』」

6月15日(木) 「6年生、七頭舞を学ぶ!」

6月13日(火) 「『いざ』というときのために」

6月9日(金) 「見た!感じた!味わった!『みんなで創った3日間』②」

6月7日(水) 「見た!感じた!味わった!『みんなで創った3日間』①」

5月31日(水) 「大人たちの役割」

5月26日(金) 「雑巾救出大作戦!」

5月20日(土) 「広島から、世界中の平和を」

5月19日(金) 「田んぼで”おけら”を発見!」

5月15日(月) 「縄文時代に思いを馳せて・・・」

5月10日(水) 「青空の下で消防写生会」

5月8日(月) 「はじめての図書室」

5月4日(水) 「ヨウ素液をかけると見えてくる?」

5月2日(火) 「高尾山で自然あそび」

5月1日(月) 「どろんこチャンピョン!」

4月27日(木) 「わくわくドキドキ、新入生歓迎会」

4月20日(木) 「地区懇談会がありました」

4月15日(土) 「いろいろな教室で」

4月13日(木) 「空にはおひさま!」

4月12日(水) 「新しい仲間を待っています」

4月10日(月) 「新年度がはじまりました」

身体全部をひびかせて!

間も無く迎える音楽会。

各学年のステージはもちろん、子どもたちは会場のみんなで歌う曲もとても楽しみしています。

今年の歌は、『地球星歌』(作詞・作曲 ミマス)です。

先日、声楽を学ぶ学生さんが6年生の授業にきてくださいました。

音楽の先生はみな女性なので、大人の男性の声を間近で聴くのは貴重な経験です。

「どうしたら、そんなに響くの?!」「なんで、そんなに声が伸ばせるの?」

歌詞がクリアに伝わり、一音一音が豊かに鳴る歌声に子どもたちは聞き入っていました。

姿勢の作り方のコツを教えていただいたあとは、響きのお話です。

声が自分の身体のどのあたりで鳴っているのか、それを意識するのも大切です。

鼻、胸、喉のあたりにそれぞれフォーカスした声をアニメのキャラクターに似せて実演してくださったので、みんな大喜び!

それぞれの「鳴り」のバランスをとりながら「いい声」を探して行く必要がありそうです。

学年練習を前に、良い刺激をいただきました。

放課後は、高学年有志の子どもたちがお兄さんとの歌練習に集まってきました。

豊かな声でアルトパートで支えてくださって、みんなとっても気持ちよく歌うことができました。

声変わりしてのどの調子に少し悩んでいた人も、すぐ隣でリードしてもらい、何かが掴めた様子。

ますます楽しく、のびやかに歌えそうです!音楽会本番が楽しみです。

(大野悠人さんと、音楽会の全体曲を練習した子どもたち)