投稿者: tohoblog

アンズ、ビワの収穫 [Ⅱー347]

今週は、幼稚園でアンズ*を、小学校でビワ**を収穫しました。

先週金曜日の強い雨風のため、たくさんのアンズが落ちてしまいました。それを年中の人たちと2年生が拾い集めて、洗ってくれました。その仕事を終えて、木になっているアンズの収穫をしました。

高いところにあるアンズをどうやってとるか相談すると、「ケースをもってきてかさねよう」、「まえのゆりの人たちもそうやっていた」、「ながいぼうでおとそう」などが出され、まずケースを探すことにしました。ケースは他の遊びで使われていましたが、交渉して貸してもらいました。使っていた子も、いっしょにやりたいと来ました。アンズの木の下にケースを積み上げ、どの順番でとるかを決めてから、ケースを2人が支え、1人がのってとりました。地面は平でないので、支える方も力を入れ、のる方は少し揺れるのをゆっくり上ります。お互いに支え合います。そして、3~4個ずつとりました。

その後に洗って、明日〔以降〕調理をします。

小学校では、理科園・しぜんひろぱ委員の人たちがビワを収穫しました。自治の時間は水曜日なので、放課後に集まりました。委員の人たちは、先週の会議で1~6年生全クラスに配ることを決め、みんなでたくさんの実をとりました。手を伸ばしてとる人、友だちの肩車でとる人、はしごにのぼってとる人、高枝ばさみの使い方を学んで使う人と落ちた実を包み込むようにとる人がいて、20個入りの袋が10袋分収穫することできました。まだまだとりたいのですが、4時前になったので、本日は終了としました。委員のみなさん、たのしかったですね!(皆さんの楽しそうな様子をみていた人が、今度しぜんひろば委員会に入りたいと言っていました)

上の方にはまだまだたくさんの実がついています。これからさらにとれそうです。

桐朋学園仙川キャンパス創立以来、教育環境整備に力を注ぎ、たくさんの緑に恵まれています。キャンパス内に植栽されている樹木は、約150種です。

桐朋女子中・高等学校の生物科の平林春樹先生は、「学園に植栽された樹木を皆さんの友達だと考えて、是非色々と観察してみてください。」と言われていました。平林先生らを中心に、創立70周年を迎える際に樹木プレートを設置しました。その樹木プレートによって、「木々の名を確かめながら生徒たちの憩う場になってくれたら、どんなに素晴らしいか…」(河原勇人先生)などの願いがあります。

今後も緑を大切に育てていき、地域の皆さんとも緑を大切に育てる地域にしていきたいと考えていきます。よろしくお願いいたします。

*アンズ…和名 科名バラ科、花期3~4月/果期7月 解説 中国原産の落葉小高木。早春に葉より先に開花する。花色は薄紅色。果実は食す。果実は生食でジャムにもする。

**ビワ…和名 科名バラ科、花期11~12月/果期翌年の6月 解説 枇杷。果樹として広く栽培。11~12月に開花。実は初夏に熟します。果実は食用 どちらも『桐朋学園女子部門仙川キャンパス 樹木誌2011』より

6月17日(土)ショート説明会・見学会の申し込みは本日より

本校にご興味をお持ちくださる皆様

6月17日(土)のショート説明会・見学会の受付を、本日正午より受け付けます。

・ショート説明会+見学

・見学のみ

・ショート説明会のみ

3つのコースと男女の枠がございますので、それぞれご確認の上お申し込みください。

また、お申込み後にご予定が変わられた方は、早目にキャンセルのお手続きをお願いします。

皆様にお目にかかれるのを楽しみにしております。

教務

資料請求について(お詫びとお願い)

本校にご興味をお持ちくださる皆様

資料請求システムの不具合により、一時受付を停止しておりましたが、現在、受付を再開しております。

6月2日午前10時以前にお申し込みいただいた方には、受付完了のメールが届いていないと思われます。大変恐縮ですが再度のお手続きをお願いいたします。

お手間をおかけしまして、心よりお詫び申し上げます。

以下、資料請求についてのお知らせを再掲いたします。

桐朋小学校 教務

最新版(2024年度版)資料をご希望の方は、

本ホームページ「入学案内」⇒「資料請求」よりお申込みください。

お一家庭、一部とさせていただきます。

資料は、今年度本校開催の説明会でお渡ししたものと同様です。

本校学校案内「幸せな子ども時代のために」は、本ホームページのWEB版をご覧ください。

大人たちの役割

桐朋小学校の【11の柱】には、

「親と教師、親と親は、子どもの教育のために結び合います」というものがあります。

一人一人の成長を見守り、最善の利益を考え、その実現に向けて共同する。

そこで大きな役割を担ってくださるのがPTAの組織です。

この春は、ようやく対面でのPTA総会をポロニアホールで開催することができました。

参加学年を調整しましたが、お顔を見て、声を聴いて、拍手や頷く表情も感じることができる充実した総会でした。

コロナ禍の三年は、書面決議で総会を開いたり、オンラインでの部会に挑戦したり、イベントの開催方法を見直したり、集合する人数を制限したり、と、たくさんの工夫を模索してくださったPTA役員のみなさん。

「これまで通り」ではなく、その都度の制限を確認しながら進めていくのは本当に大変だったと思います。

「今、何を一番大切に考えるのか」。このことは、小学校の教育活動でも常に問いながら進めてきたことでもあります。

保護者のみなさんが、共に「初等部の子どもたち」の成長を見守っていけるのは大変心強いことです。

今回ご退任となる役員のみなさん、大変お世話になりました。

そして、今年度の役割を引き受けて下さったみなさん、どうぞよろしくお願いします。

6月17日(土)ショート説明・見学会について

本校にご興味をお持ちくださる皆様

6月17日(土)のショート説明・見学会のご案内です。

〇運営委員長 佐久間洋一が桐朋小学校の特色ある教科学習ついてご説明します。その後校舎をご案内します。

〇見学のみ、説明会のみ、のコースもございます。ご都合にあわせてお申込みください。

◆ショート説明・見学会(ポロニアホールでの説明会後、小学校校舎へご案内します。男女枠あり)

① 9:20受付 9:40説明開始 ⇒ 見学 ⇒ 終了10:50頃

② 10:40受付 11:00説明開始 ⇒ 見学 ⇒ 終了12:10頃

◆見学会のみ(受付後、小学校校舎へ直接ご案内します。男女枠なし)

8:50受付 ⇒ 見学 ⇒ 終了9:40頃

◆ショート説明会のみ(ポロニアホールでの説明会にご参加後、解散となります。男女枠なし)

① 9:20受付 9:40説明開始 ⇒ 終了10:15ごろ

②10:40受付 11:00説明開始 ⇒ 終了11:35ごろ

〇受付は6月5日(月)正午より開始します。

本HP「説明会・体験会予約画面」よりお手続きください。

・お一家庭2名まで(未就園児は数えません)

・受付票を印刷、記入の上、女子部門正門よりお進みください。(音楽部門正門ではありません。)

・見学される方は上履きと靴袋をご持参ください。

・双子のお子様の受験をお考えの場合は、おひとりのお名前のお申し込みでお子様2名をお連れいただけます。

(双子のお子様それぞれがお申込の場合は、保護者2名、お子様2名の参加が可能です。)

※同日、桐朋幼稚園の説明会も開催いたします。幼稚園ホームページからお申込みください。

※2023年9月入園 4歳児女児1名の編入試験を予定しています。詳細は幼稚園ホームページをご確認ください。

教務

雑巾救出大作戦!

ある日の放課後、2年生がベランダに出ていると、「あそこの屋根の上に雑巾が引っかかっているよ!」の声が聞こえてきました。

でも、屋根は薄く、とても人が乗ることはできません。

子どもたちは、早速思い思いに長くて雑巾に届きそうな竹の棒や、ほうきを持ち寄ります。

「こうした方が届きそうだよ!」「いいこと考えた!」「やってみようよ!」

ある子は棒と棒をつなぎ、ある子は棒をどこから入れたら届くか研究し、声を掛けます。

屋根の下の雑巾キャッチ部隊の子どもたちからは、「がんばれ!」「あと少し!」の声掛けが。

そこへ、竹馬を携えたお友達が参戦。

今までになくひっかりそうな形と長さにみんなの想いが溢れていきます。

竹馬の取り合いをするでもなく、みんなの「頑張れ!」の声が響いた瞬間、お見事、雑巾は下に落ちいていきました。

「いえーい!!」

大きな声と共に、みんなで思わず拍手。

思わぬハプニングもみんなで知恵を出し合い、いけるかな?どうかな?と、ドキドキ、ワクワクしながら協力する素敵な場面に変わる。毎日の生活の中にそんなトキメキがたくさん隠されています。

5月27日の説明会は予定通り実施します

お申込みくださった皆様

5月27日(土)の小学校説明会はポロニアホールにて予定通り実施いたします。

本校正門より案内表示に従ってお進みください。

・早すぎるご到着はご遠慮ください

受付①9:00 受付②10:40 受付③13:00

・受付票をプリントアウトしてご持参ください。

・風邪症状などがある方は、ご無理なさらないようお願いします。

・お一家庭2名様までとします。(未就園児は数えません)

・どうぞお楽な服装でお越しください。

・しぜんひろば見学をご希望の方は、土の部分があるためハイヒールはご遠慮ください。

※しぜんひろば内には入ることはできません。

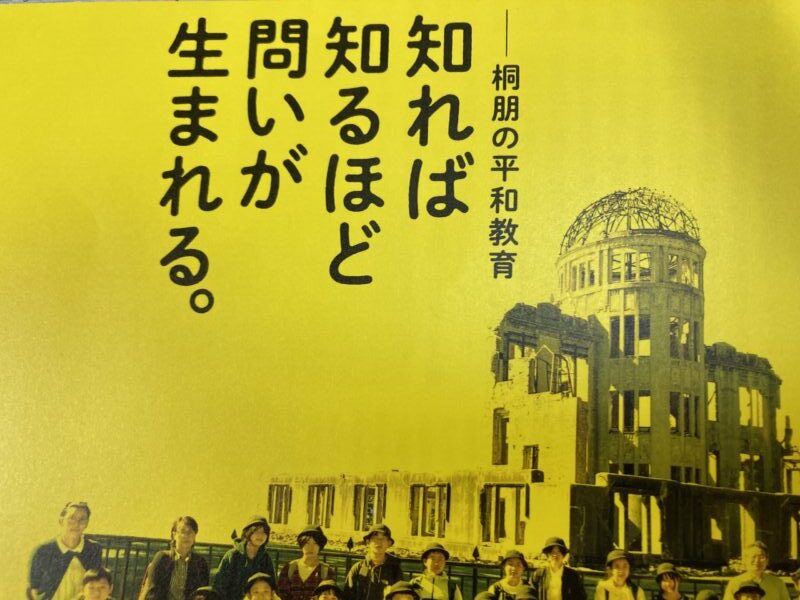

・今年度版の資料(「知れば知るほど問いがうまれる」など)などの配布はお一家庭一部です。すでにお持ちの方(5/13の説明会にお越しいただいている方)はご持参ください。

・終了後、ミライコンパスマイページより、アンケートをご送信ください。

教務

「『その気』になって選んで変わる」 [Ⅱー346]

職員室の「学級通信」コーナーには、1~6年生14学級の通信が置いてあります。読むと、子どもたち、先生たちの気持ちや考えを知り、たのしくなったり、考えさせられます。

今回は、3年生の通信から「たのしかったドッチボール」「いけぽちゃしないでよかった」を紹介します。3年生は、小学校で初めてのクラス替えがあり、24名から36名へ変わりました。どんな気持ちでどのように過ごしているのか見守り、安心感や信頼感をもてるようにしたい(応答されることによる安心感や信頼感。エリクソン第1期*)と思います。

たのしかったドッチボール 3年生

ぼくはドッチボールがきらいでした。だけどきょう体いくでやってはじめて「ドッチボールっておもしろいんだなー」と思いました。きのうのドッチボールはまえやったドッチボールよりも、どんまいなどのこえかけがふえている気がしました。こんどやるときは、自分もこえかけができるようにどりょくします。それと、こんどやるときこそがんばってあい手がなげるボールをキャッチしてみることにします。

いけぽちゃしないでよかった 3年生

今日しぜんひろばのいけで、SちゃんとМちゃんとNちゃんが、(石とび)のお手本をみせてくれた。

ぼくは、びびったけど、おうえんをしてくれた。

そしてできた。

がんばって4回・5回くらいできた。

いけぽちゃしないでよかった。

4月、新たな環境で、新しい自分をつくろうとはりきっています。「はじめて「ドッチボールっておもしろいんだなー」と思いました」「びびったけど、おうえんをしてくれた。/そしてできた。」など、驚きや発見の中で、文化や友だちへの理解を深めています。考えてぴったり合うことばを探し、表現をしながら自分を成長させています。そのことを私たちは励ましていきたい。

子どもたちから、人はいつでもどこでも「選んで自らを創り出していく一瞬」がある、人は「『その気』になって選んで変わる」ことなど大切なことを教えられます。また、遊びや学びが、人や事物そのものに触れて学ぶ、人と人を結びつけていることも。

子どもたちにいまを大切に過ごしてほしい。子どもたちといまを大切に過ごしていきたい。

*エリク・H・エリクソンの思想。第1期「基本的信頼」の感覚が開花するような教育を。

保護者専用ページを更新しました。

保護者専用ページを更新しました。明日の下校時間についての確認です。

ご確認、よろしくお願いします。

広島から、世界中の平和を

本日より広島ではG7の会議が行われています。

昨年の6年生が修学旅行で訪れ、思い思いの場所でスケッチした平和公園の様子もたくさんニュースで流れてきます。

「この公園の下は、被曝して亡くなった方々がまだたくさん眠っている。お墓とも言えるんだよ」

そう教えていただいて以来、一歩一歩を進める度に特別な気持ちになります。

世界の首脳たちは、どんな感想を持ったでしょうか。

さて、2023年度版 桐朋小学校別冊パンフレット『知れば知るほど、問いが生まれる』が完成しました。

今年度は、桐朋小学校の平和教育を主題としました。

昨年度の6年生の学びの軌跡を中心に、広島修学旅行へむけた事前学習、事後の報告会などについてもまとめました。

78年前の大戦だけでなく、ウクライナから避難されたご家族と3年生の出会いや、戦後、桐朋学園の創設に深く関わった哲学者、務台理作氏の理念なども紹介しています。

在校生には先日配布したので、ご家庭にも届いているでしょうか。

これから近代史の勉強を進める6年生はもちろんのこと、保護者のみなさまも今の世界についてたくさんの問いをお持ちのことでしょう。ぜひご一読ください。

ご家族で、平和を考えるきっかけになれば大変嬉しく思います。

★資料請求は、6月1日より本HPにて受付を開始いたします。