投稿者: tohoblog

京王線が止まっています

5月18日 14時50分現在、

京王線つつじケ丘駅~仙川駅間の人身事故の影響で上下線ともに不通となっているようです。

現在、校内いる児童・駅から戻ってきた児童については、運転再開まで留め置きます。

尚、再開は15時40分とのことです。

やごのぬけがら発見!

1年生の朝の会で、しぜん広場に遊びに行きました。

この時期のしぜん広場には植物も生き物もたくさんいて、いつまでいても飽きません。

四葉のクローバーを探す人、虫など生き物を探す人、ブランコに乗る人、木に登る人、おにごっこをする人、シロツメクサでかんむりを作る人…思い思いに遊びます。

その時…

「ねえねえ!やごのぬけがらがあったよ!」

そう言って見せてくれたのは、無事羽化を終えたであろうやごのぬけがら。

こんなにきれいに形が残るんだ!とびっくり。

羽化したトンボはきっと今頃、元気にどこかを飛んでいるのでしょう。

毎日新しい発見があるしぜん広場で、子どもたちは日々心を弾ませています。

↑ぬけがらを手のひらに乗せています。大きい!

オンライン社会科見学

6年生では歴史の授業が進んでいます。

縄文時代をより深く知るために、多摩センターにある「埋蔵文化財センター」を訪れることを楽しみにしていました。

しかし、緊急事態宣言を受けて急遽オンライン授業へと切り替わった社会科見学。

朝から「(午前中)3時間も社会科!?」呟くなど、あまり気乗りしない子もいたようでしたが、埋蔵文化財センターとの中継が、いざ始まってみると、みんな食い入るように画面に見入っていました。

センターの職員の方が、施設内の展示案内も含めて、縄文時代について丁寧にレクチャー。両クラスから積極的にたくさんの質問が出されました。

中継授業の後は、桐朋小内に設置された「特設ミニ展示コーナー」を見学しました。ここでは考古学専攻の大学生をお招きして、各展示を詳しく解説していただきました。

子どもたちは目を輝かせながら、実際に土器や黒曜石・石斧を手に取ったり、ジオラマを眺めたり、火起こし器の体験をしたりと、とても楽しそうでした。

現地に行くことは叶いませんでしたが、縄文時代~古墳時代まで、それぞれが学び深めることのできた1日となりました。

資料請求(最新版)について

本校に関心をお寄せ下さるみなさま

・昨年度版の資料配布は、予定数に達しましたので終了いたしました。

・明日(5月13日)からお申込みいただく方には、5月19日以降、最新版(2022年度版)をお送りいたします。

少々お時間を頂戴しますが、どうかよろしくお願いいたします。

・5月29日(土)にWEB説明会を予定しております。資料とあわせてご活用いただければと存じます。

教務

第1回 WEB説明会のご案内

本校にご興味をお持ちくださる皆様

WEB説明会を以下の通り計画いたしました。

□第1回 WEB説明会

・5月29日(土) 13:00~21:00

・受付開始 5月14日(金)正午~

本HP【説明会、体験会予約画面】よりお手続きください。

・校長挨拶の他、施設紹介などの動画をご覧いただきます。(録画配信)

また、過去の説明会の様子もご視聴いただけます。

・ご視聴後、ミライコンパスのマイページよりアンケートの送付をお願いいたします。

直接、お話を差し上げる機会は残念ながらまだ少し先になりそうです。

画面越しではありますが、本校の雰囲気をお感じいただければ幸いです。

教務

4人で目指すもの

3年生の体育では、4人チームで協力して、50m走の練習を始めました。

短距離走の練習と言えば、みんなで走るフォームを確認したり、

列に並んでスタートの練習をしたり、

実際に順番に走ってみたりということを思い浮かべる方が多いと思いますが、

それをチームで練習するという形にしました。

木曜日の朝、チームを黒板に貼り出しておくと、「え、俺リーダーになっちゃったよ。大丈夫かな。」「私、ストップウォッチ係だ。楽しみだけど、使えるかな。」などドキドキが隠せない様子。

実際に、授業が始まると、4人が1チームになるので、様々な意見が出ました。

「最初に、タイムをはかってみようよ。」という子もいれば、

「まずはスタートの練習の方がいいんじゃない?」という子もいます。

それぞれの意見を聴き、尊重し、練習の内容を考えていく。

限られた時間の中でやるのはまだまだ3年生にとっても難しいです。

しかも、チームの中には、4月から新しい仲間になった友だちもいます。

そういったチーム状況の中で、互いに認め合い、成長をしてほしいと願っています。

1回目の練習では、子どもたちがまず50m走の めあてを決めました。

「ちゃんと練習して少しでもはやくなる。」

「けがしないように安全にがんばろう。」

「足をはやくする。タイムを1秒ちぢめる。」

など、子どもたちの言葉でチームのめあてがたちました。

練習方法は、スキップをひたすら練習するチーム

スキップを使って、鬼ごっこのように練習するチーム

スタートの練習をするチーム

走るフォームを確認するチーム

改めてタイム計測をするチーム等々さまざまでした。

ただ共通することは、「一人ひとりがはやくなるために、チームで協力して練習していた。」ことです。

クラス替えをして、GWを挟んだので、少しずつ自分らしさが出せるようになってきています。

これからも桐朋小学校で大切にしている自治をベースにやっていきます。

3回の練習をした後、実際にタイムをはかってみようと思っています。チームではやくなるところもあれば、おそくなってしまうチームもあるかもしれません。それもまた新しい課題につながります。

これからが楽しみです。

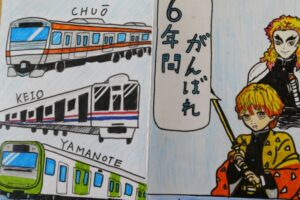

張りきる人たちに励まされて、新学期を過ごしています [Ⅱ-260]

1年生3学級の活動、授業に参加しました。張りきる人たちの姿が、とても素敵です。

新学期の幼稚園の人たち、小学生の人たちは、昨年度までの自分を変えよう、成長していこうという気持ちがいっぱい。新しい世界、新しい学年、新しい仲間、新しい先生と、いろいろな出あいに、前よりもがんばってみたいと取り組んでいます。その子の「自らを変える」力に触れ、すばらしさを感じています。

一年生の教室。5年生パートナーからのプレゼントの手紙入れ

一年生の教室。5年生パートナーからのプレゼントの手紙入れ

自治活動では、担当の5、6年生が1~4年生の各学級に行き、自己紹介や活動などをすすめています。コロナ感染対策をしっかりして、教室に順番に入ります。外で待っている6年生から、今朝、各教室へ行くことを忘れないように同じ委員会の人たちに声をかけていたことを聴きました。また、この人は、委員会で各教室の担当者を決める際、1人で行くことを心配した人に自分が変わってもいいよと、声をかけていました。周りのことを気にかけて活動をすすめていこうとする姿を、すごいなあと思います。

挨拶をすると、1年生は挨拶を返して、すぐに「大きいなあ」と言いました。担任の先生よりも大きかったです。その後に、1年生の願いを受けとめ、いっしょに考えていこうとしています。1年生にとっては、相手(5、6年生)に対する信頼感や自分は相手の人から応答してもらえる大事な存在なんだということが育まれていくと思いました。

いろいろと教えてくださった大田堯先生が、「いのちといのちの響き合い」を大切にと仰っていたことを忘れずにいます。顔と顔を付きあわせて関わり合う、五感を通してふれあい、違いを超えて理解を深め合う、愛情をもった信頼関係を築いていくことなど、一つひとつを大切にしていこうと思います。

この壁画は、高学年玄関にあります。卒業生の奥山雄輔(おくやまゆうすけ)先生がつくってくださいました。先生のことばに、

「私は今までいくつもの学校や病院、さまざまなところに壁画(へきが)を取り付けてきましたが、いつもそのとき考える大事なことがあります。それは、その建物を使っている人たちが、何を一番大事にしているかなということです。

私は、この学校の卒業生です。だからかもしれませんが、この学校の先生・子どもたちが、きっとたいせつに思っているであろうことは、なんとなくわかります。おたがいの愛情や、豊かな思いやりの心は、なにものにもかえがたい宝物です。そんな宝物がいっぱいつまった、花車のような学校のイメージが、みんなにとどくといいなあと思っています。」

玄関を通るときに、奥山先生のことばを声に出して読みます。

3年生美術、しぜんひろばの柘榴

3年生美術、しぜんひろばの柘榴

最後に、私の反省を。幼稚園の子たちが、畑や園庭で、無患子の実やダンゴムシ、テントウムシなど、すてきなものをたんさん見つけ、見せてくれます。その喜びを伝えたくて、伝えたくて。私はその喜びを受けとり、返すことととともに、ついこの植物の名前は? など聞こうとする気持ちが芽生えます。(あ~あ、だめだなあ)。

この子はどんな気持ちで、私に見せてくれているのか。そのことを自分はほんとうに大事にしているのかと思います。

5月8日説明会中止と資料請求について

明日(5月8日)予定の第一回説明会は、緊急事態宣言発出に伴い中止致します。

◯WEB説明会の準備を進めております。申し込み方法など詳細は、追ってHPにてお知らせします。

◯2022年度入学考査に関わる資料請求は、5月19日より受付いたします。本ホームページ【入学案内】→「資料請求」よりお手続きください。

◯5月8日説明会にお申し込みくださった皆様

4月30日(金)にミライコンパスよりメールをお送りしました。メールの内容に変更はありません。個別の資料請求のお手続きはご不要です。

桐朋小学校 教務

はじめてがたくさん

1年生の時間は、はじめてがたくさんあります。

何気ない日常も、1年生と一緒にいるといろいろなものがキラキラ輝いて見える、そんな感覚です。

この日は初めてアスレチックで遊びました。

大きくて、いろんな種類があって、挑戦してみたくなるようなものが溢れています。

実はこのアスレチックも、ずっと昔に卒業した子どもたちの声が生かされて出来上がったものなのです。

そんなアスレチックには、1年生にとって難しいものがたくさん。

高いボルダリングや、上りロープは、「やってみたい!けど できない」が多く生まれます。

「みてみて!」

できることだけでなく、「失敗しちゃうかもしれないけど、見てほしい」っていいなぁと思います。

できなかったときも、できる友達をよ〜く観察していると

さっきよりすこーしずつ 自分の中での成長が生まれていきます。

少し前までは怖がっていたあの子も、気がつけばロープに手を伸ばしていたり。

できている子は、「こうやってやるんだよ」って自然と教えてあげていたり。

アスレチックに夢中になっていたかと思えば、木の穴の中から蟻の行列が出てきていることを発見し、大興奮。

時間がいくらあっても足りません。

素敵な場面が混在して、また新しい色になっていくこの場所。

やっぱり誰かと遊ぶって面白いなぁと実感した日でした。

日本の子どもを考えて、目の前の子を理解したい [Ⅱ-259]

2020年2月27日、全国一律休校要請が出され、3月から休校とし、再開後も時差、分散登校などを続けた。未知のコロナ感染が拡がり、入院、死者が増え、治療法が確定せず、ワクチンの開発の目途が立たない中だった。

この間、休校時を振り返った。休校を伝えた時、子どもの声を聴いて考え合いたかった。休校に入るまでの準備期間を持ちたかった。国連子どもの権利条約には、「子どもたちの意見が聴かれかつ考慮される機会を提供すること」「意思決定のプロセスにおいて子どもの意見が聞かれ、かつ、考慮される機会を設けること、子どもは現に起きていることを理解すべきであるし、世界的流行への対応としてなされる決定に参加していると実感できるべきである」という「参加の権利」がある。大切にしなくてはいけないと思う。

2020年5月、日本小児科学会は「休校による感染拡大防止効果は乏しい一方で、子どもの心身に及ぼすデメリットが大きい」などの報告をした。10月、「新型コロナ・民間臨時調査会」がコロナへの政府の対応を検証した報告書を発表した。その中に、専門家会議関係者の「子どもは感染源にほとんどなっていない。疫学的にはほとんど意味がなかった」などの証言も記されている。

2021年、文科省より「子供の健やかな学びの保障や心身への影響の観点から」、「一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請」されている。現在、変異株が拡大し、子どもの感染も増え、たいへん心配な状況である。

1年生の人たちの様子を中心に

1年生の人たちの様子を中心に

■休校中、休校明けの子どもたち

学校に行けない期間、学校再開後の子どもたちはどうだったのか。本校では、子ども一人ひとりから、からだ、心、学習、言いたいことなどを聴いた。

日本体育大学体育研究所、子どものからだと心・連絡会議の「子どものからだと心に関する緊急調査」(小学1年生から中学3年生までの子どもとその保護者2423組)の自由記述を読む機会があった。休校中に困っていることでは「宿題」「ケンカ」「運動不足」(子ども)、「宿題」「勉強」「運動不足」(保護者)が頻出し、休校明けに困っていることでは「遊べる」「マスク」「感染者」(子ども)、「学校」「宿題」「疲れやすい」(保護者)が頻出していた。

調査結果と分析より、からだの状態で「お腹がいたい、頭がいたい、胃がいたい、吐き気、からだがつかれる、頭がぼんやりする、めまいがする」という項目で、休校中よりも休校明けに「高い訴え率」が示されている。「目が疲れる」が、休校中24.8%、休校明け23.1%となっている。「休校による影響か定かではないものの、ネット依存傾向者が1年前の調査と比べて、男子で20%前後、女子で10%前後も急増しました。」という指摘もされていた。また「休校明けは日中の眠気感、からだの不調の訴えが増加する様子もみられました。」とあった。心の状態では、「いらいらする、なんとなくムカつく、怒りっぽい、集中できない、やる気がでない、頑張るのがむずかしい、泣きたい気分だ、落ち込んでいる」という項目で、休校明けよりも休校中に「高い訴え率」が示されている。

私たちの学校の子どもたちも、この調査結果と重なるところがある。

■生活の変化に目を向けて

<コロナ×こどもアンケート>に学ぶ。国立成育医療研究センター社会医学研究部・こころの診療部を中心としたオンライン調査〈コロナ×こどもアンケート〉では、コロナ下での子どもと保護者の生活と健康の現状を明らかにすること、問題の早期発見や予防・対策に役立てることを目的としてこれまで4回の調査を行った。いくつか特徴的なことを引用させていただく。

○「2020年1月と比べて、お子さまが「1日あたり」テレビやスマホ、ゲームなどを見ている時間は変わりましたか?(勉強は含みません)」(保護者)9月~10月3回目調査

3~5歳:かなり増えた(+2時間以上)9%、増えた(+1~2時間)35%、変らない50%

小1~3年:かなり増えた10%、増えた35%、変らない50%

小4~6年:かなり増えた15%、増えた38%、変らない42%

中学生:かなり増えた19%、増えた37%、変らない36%

高校生:かなり増えた17%、増えた25%、変らない49%

⇒小4~6年、中学生では、かなり増えた・増えたと答えたが50%を超えている。休校中は、視聴が増えていると予想したが、学校再開後も増えた状態が続いている。

○「去年(コロナの前)とくらべて、夜ねる時間(じかん)は変わりましたか?」(こども)「2020年1月(コロナ流行前)と比べて、お子さまの就寝時刻は変わりましたか?」(保護者)9~10月3回目調査

小1~3年:あまり変わらない78%、1時間程度遅い13%、2時間程度遅い1%

小4~6年:あまり変わらない63%、1時間程度遅い21%、2時間程度遅い5%

中学生:あまり変わらない54%、1時間程度遅い21%、2時間程度遅い6%

高校生:あまり変わらない56%、1時間程度遅い15%、2時間程度遅い6%

⇒小4~6年、中学生では、遅くなったが25%を超えている。増えた子どもは、テレビやゲームなどによって増えたのだろうか。

○「あなたの家庭の暮らし(経済状況)は、2020年1月時点と比べて、どうですか?」(こども、保護者)11~12月4回目調査

小1~3年:変わらない74%、今の方が苦しい21%、わからない・答えたくない2%

小4~6年:変わらない70%、今の方が苦しい22%、わからない・答えたくない5%

中学生:変わらない65%、今の方が苦しい23%、わからない・答えたくない8%

高校生:変わらない62%、今の方が苦しい20%、わからない・答えたくない14%

⇒小学生、中学生、高校生の20%以上が、今の方が苦しいと答えている。

コロナ感染拡大で、テレビ、スマホ視聴、ゲームをやる時間増、就寝時刻が遅くなった子どもが増えている。暮らしの変化(「苦しさ」)を感じている子がいる。現在もコロナ感染が拡大しており、子どもの生活の変化を捉えていく必要がある。そうした理解の上で、目の前にいる子たちに接していきたい。

■コロナと子どもの気持ち

国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート」より。ここでも、本校の子どものことを考え、学んだ。

■「もし自分や家族がコロナになったら、そのことは秘密(ひみつ)にしたい」(こども回答)11~12月4回目調査

小1~3年:しない36%、少し16%、まあまあ11%、かなり29%

小4~6年:しない26%、少し32%、まあまあ13%、かなり22%

中学生:しない25%、少し25%、まあまあ21%、かなり25%

高校生:しない33%、少し26%、まあまあ15%、かなり20%

※選択肢の記述を以下のように変更した。全くあてはまらない→しない。少しだけあてはまる→少し。まああてはまる→まあまあ。かなりあてはまる→かなり。

⇒少し、まあまあ、かなりを合わせ、秘密にしたいと捉えると、どの年齢も5割以上が秘密にしたいと考えている。コロナの不安が子どもたちに大きな影響を及ぼしている。

■「コロナやそれとかんけいがあることをかんがえながらこたえてください。さいきん1かげつのあなたにいちばんちかいものをえらんでください。」(こども回答)11~12月4回目調査

小1~3年 <コロナのことを考えるといやなきもちになる> →なかった39%、ごくたまに(1かげつに2かいくらい)23%、ときどき(1しゅうかんに1、2かい)17%、かなり(1しゅうかんに3、4かい)11%、ほとんどずっとあった7%

小1~3年 <すぐにイライラする> →なかった44%、ごくたまに(1かげつに2かいくらい)22%、ときどき(1しゅうかんに1、2かい)15%、かなり(1しゅうかんに3、4かい)7%、ほとんどずっとあった10%

■「【この7日間】次のような問題にどのくらい頻繁(ひんぱん)に悩まされていますか?それぞれの症状に対し、あなたの気持ちにもっとも近いものを選んでください。」(こども回答)11~12月4回目調査

(1)気分が落ち込む、ゆううつになる、いらいらする、または絶望的な気持ちになる

小4~6年:全くない49%、数日29%、半分以上9%、ほとんど毎日12%

中学生:全くない36%、数日40%、半分以上6%、ほとんど毎日17%

高校生:全くない40%、数日36%、半分以上10%、ほとんど毎日15%

(3)寝つきが悪い、途中で目が覚める、または逆に眠りすぎる

小4~6年:全くない60%、数日26%、半分以上6%、ほとんど毎日8%

中学生:全くない50%、数日25%、半分以上7%、ほとんど毎日17%

高校生:全くない52%、数日22%、半分以上12%、ほとんど毎日13%

(5)疲れた感じがする、または気力がない

小4~6年:全くない52%、数日28%、半分以上8%、ほとんど毎日12%

中学生:全くない23%、数日41%、半分以上12%、ほとんど毎日25%

高校生:全くない33%、数日33%、半分以上11%、ほとんど毎日22%

⇒不安やストレスを抱えた子が多くいると捉えた。そうした子どもたちが日常を過ごし、学校に来ている子のなかにいる。

■自由記述

・だんだんマスクや検温や消毒しないとならない場所が増えてきて楽しくない。どこへも行く気をなくす。(男児/小5/北海道)

・コロナになったらいじめられないかな(女児/小5/福岡)

・コロナになって悪口や差別されている人がいる(男児/小5/宮城)

・学校でコロナをテーマにポスターを作ろうとか、今年1年の思い出を聞かれて「やっぱりコロナだね!」って叫ぶヤツ、どんだけコロナのことばっか考えてるんだよって思う。もっと大事なことあるだろ、コロナコロナうるさい。(男児/小6/北海道)

・コロナのせいで休み時間まで勉強しなければいけない(男児/小2/愛知)

・びょうきじゃないときに、しょくよくがないときがある。きもちわるくなったり、よなかにめがさめたりする。(女児/小1/千葉)

(他多数あり)

子どもたちのことをもっと知りたいと考え、2つの調査と分析に学んだ。まだ読み込みが浅く、分析もできていない。今後も、たいへん貴重な調査に学び、子どものことを理解し、私たちはどんな取り組みが必要なのかを考えたい。

今年もたくさんの梅の実が育っています

今年もたくさんの梅の実が育っています