投稿者: tohoblog

これは井戸水?

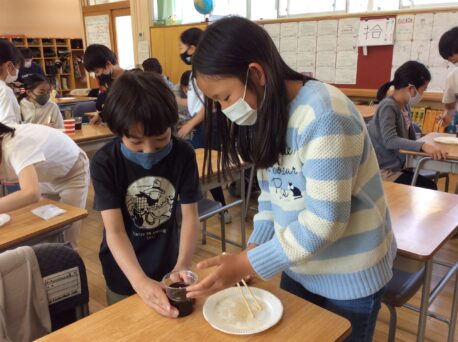

4年生の国語の授業で、「アメンボはにんじゃか」という説明文を読んでいます。

その中で、アメンボが水に浮いて生きている仕組みと、水のきれいさの関係を明らかにする実験が行われている記述があります。4年生の子どもたちも、その実験の追体験を行いました。

とある日、水飲み場でコップを手にした隣りのクラスの男の子が私に、

「アラキン、この水は井戸水だよね?」

と尋ねてきました。私は、

「学校の水道水は、井戸水(地下水)と普通の水道水を合わせたものだよ。」

と説明しました。すると、

「この水は井戸水じゃないの?」

とさらに尋ねるので、私は、ん?と思いながら、

「だいたい半々だよ。」

と答えました。

答えながら、なぜこんなに井戸水にこだわっているのだろうと思案していると、そばで会話を聞いていた女の子がその男の子に向かって、

「ねぇねぇ、アメンボじゃなくて、アメンボの足の代わりの針を浮かべるんだよ。だから、この水で平気なんだよ。」

と話すのを聞いて、あぁ、と合点がいきました。

男の子は、生きているアメンボを水に浮かべて実験するものだと思っていたのでした。だから、井戸水(地下水)であればカルキなどの薬品が使われていないから安心できると考えていたのだと気づきました。

自然広場には池があり、たくさんの生き物が生活しています。日常的にもこれらの生き物に触れる機会が多い子どもたち。この説明文で明らかにしていたことを日常生活の中で獲得していたのだと再認識できたのと同時に、生き物を大切にする優しさに触れた、心が温かくなったひとときでした。

WEB個別相談会のご案内

桐朋小学校にご興味をお持ちの皆様

・年長児のご家庭を対象に相談会を開催します。

・2021年2月開催のWEB個別相談会にご参加いただいた方は、恐れ入りますがご遠慮ください。

〇桐朋小学校WEB個別相談会(年長児)

〇2021年6月5日(土) 9時から15時 (お一家庭15分)

・Zoomを利用して本校教員がご相談をお受けします。アプリのダウンロードは不要です。

・ご家族で画面をご覧いただけます。保護者がお話しください。

・相談員はマスク着用での対応となりますことをご了承ください。

・ご予約は 5月30日(日)10:00より受付開始します。

・本ホームページ「説明会、体験会予約画面」よりお手続きください。男子枠、女子枠、男女混合枠がございます。ご注意ください。

・「お申込み受付完了メール」に接続方法など詳細を記載いたします。

WEB開催のため、ご不便をおかけする場合もあるかと存じます。また感染拡大状況等の影響により止むを得ず中止となる場合もあります。どうかご理解ください。

実施の最終判断は前日(5日金曜日)正午に、本HPにてお知らせします。

お話できることを楽しみにお待ち申し上げます。

桐朋小学校 教務

緑に囲まれて [Ⅱ-261]

園庭やしぜんひろばに出て、春から初夏にかけての心地よさを味わっています。光や風、小鳥のさえずり、木々の匂い、たくさんの実、水の冷たさなど、一瞬一瞬の出あいを大切にしたいと思います。

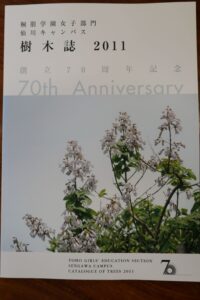

桐朋学園仙川キャンパスには、約150種の樹木が生きています。1947年創立以来、環境を整備し、たくさんの緑に囲まれてきました。この環境をこれからも大切にしていきます。

園庭に、ナツミカン、モモ、プラタナス、ケヤキ、ビワ、アンズ、サトザクラ、イチョウ、ソメイヨシノ、ウメ、ムクロジなどが育っています。木陰をつくり、落葉し、実をつけ、生活にも潤いをもたらしてくれます。

しぜんひろばに、イロハモミジ(木のぼりできる)、カキ、キリ、キンモクセイ、イチョウ(木のぼりできる木を増やしたいと育てている)、ヤマモモ、コナラ、クヌギ、コブシ、ザクロ、シダレザクラ、アンズ、ウメ、被爆アオギリなどが育っています。新しぜんひろばになってから3年目。子どもたちとともにしぜんひろばの木々も成長しています。

『樹木誌2011』(創立70周年記念)の解説では、プラタナス「和名モミジバスズカケノキ。交雑種。街路樹として多用されます」

『樹木誌2011』(創立70周年記念)の解説では、プラタナス「和名モミジバスズカケノキ。交雑種。街路樹として多用されます」

私たち人間も、生きものの一つであり、自然の一部です。自然が持つ多様さや広さ、奥深さに委ねること、すなわち自然の中で子どもたちが育まれることで、自然がもたらしてくれる刺激によって覚醒された身体になります。

自然の中で生きる時間を持ち、実の周りにある自然に没入して、出あい、感動、不思議さ、思い通りにいかなさ、心地良さ、よろこびなどを経験し、感じることを大切にしていきたいです。

脳科学の知見によれば、健康に身体を育て、身体中で感動し、身体中で自然のものを吸収していく。そして脳にきちんと情報を伝達し、精神の根底をつくり出していく。その過程が大切で、子どもの心がつくられていくといいます(小泉英明『脳は出会いで育つ』参照)。「脳にきちんと情報を伝達」するとはどういうことかを深く知りたいです。頭で理解することが優先されるのではなく、身体を大切にすることに共感します。

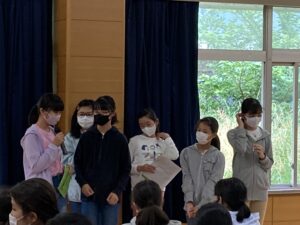

虹に願いを。6年生チャレンジフェスティバル

全国的に梅雨入りのニュースが聞こえます。東京も今週は厚い雲がずっと覆っていて、6年生の学年行事「チャレンジフェスティバル」がどうなってしまうか、とみんなやきもき過ごしていました。

「八ヶ岳高原寮への合宿は叶わなかったけれど、それに負けないくらい最高の行事にしよう!」と頑張ってきたみんなの準備を知っているだけに、なんとか全てをやり遂げたいと先生たちも天気予報を気にしつつ祈るばかり。

そんなある夕方、ふと窓を見ると中学の校舎の向こうに見事な虹が!!

♪虹が虹が 空にかかって、君の君の 気分も晴れて

きっとあしたは いい天気 きっと明日は いい天気

(♪『にじ』より。新沢としひこ 作詞)

この歌の通りになってほしい!という願いが通じたのか、この二日間は奇跡的にほぼ予定通りに進んでいます。

もちろん、「雨バージョン」も用意しているのですが(2つの計画を立てるのは本当に大変だけれど、みんな実によくやっています。)やはり最初の予定通りにできると嬉しいものです。

私が一緒に参加した校庭でのスポーツ企画「障害物リレー」はとっても工夫を凝らした競技でした。

・三角コーンをうまく使った「高いハードル」

・連続するミニハードル

・絶妙に難しい距離の、フラフープエリア

・コントロールが命のボール的当て

・剣山のようにびっしりとミニコーンが敷き詰められた、爪先歩きゾーン

実行委員がリハーサルを繰り返しながら仕上げたコースは、技術も必要だけれど、ユーモラスな動きになる部分もあって、みているだけでもワクワクします。「めっちゃ楽しい!」という声に、実行委員はとても嬉しそう。6年生両クラスのメンバーが混じって一緒に楽しむこの一時。霧雨の中でしたが、気持ちは晴れ晴れしました。

このほかにも、ドッチボール、卓球、バドミントン、水泳など、各リーダーがいっぱい準備してくれたスポーツ会場はどこも大成功。終わりの集いのメダル表彰も多いに盛り上がりました。

2クラス合同チームでのお弁当タイム、散策、Zoom中継で東京都埋蔵文化財センターの学芸員さんに教えていただいた勾玉作り。どれも充実した時間でした。

チャレンジフェスティバル中は、朝・夕に集会の場面があります。そこで私がとっても嬉しくなったのは、リーダーさんたちの達成感が伝わる感想発表と、これまでの準備に感謝するみんなの声がたくさん聞けたことでした。

1年以上制約の多い生活が続いています。その中で、「楽しみにしている」ことがあること。それを「全力で取り組んで、やりきる」ことの大切さをしみじみ感じています。様々な安全対策を工夫しながら計画を進めてきた6年生。きっと今、宿泊行事に負けないくらいの経験を積んでいるのだろう、と信じています。

さあ、明日はいよいよ最終日。

雨でも晴れでも、できることを目一杯楽しんで、「伝説」のフェスティバルを締めくくりましょう。最高の一日をみんなで創ろう!

京王線運転再開と、子どもたちの下校

つつじケ丘~仙川間が運転再開となりました。

現在、仙川駅の様子を確認しています。確認後、児童を下校させます。

京王線が止まっています

5月18日 14時50分現在、

京王線つつじケ丘駅~仙川駅間の人身事故の影響で上下線ともに不通となっているようです。

現在、校内いる児童・駅から戻ってきた児童については、運転再開まで留め置きます。

尚、再開は15時40分とのことです。

やごのぬけがら発見!

1年生の朝の会で、しぜん広場に遊びに行きました。

この時期のしぜん広場には植物も生き物もたくさんいて、いつまでいても飽きません。

四葉のクローバーを探す人、虫など生き物を探す人、ブランコに乗る人、木に登る人、おにごっこをする人、シロツメクサでかんむりを作る人…思い思いに遊びます。

その時…

「ねえねえ!やごのぬけがらがあったよ!」

そう言って見せてくれたのは、無事羽化を終えたであろうやごのぬけがら。

こんなにきれいに形が残るんだ!とびっくり。

羽化したトンボはきっと今頃、元気にどこかを飛んでいるのでしょう。

毎日新しい発見があるしぜん広場で、子どもたちは日々心を弾ませています。

↑ぬけがらを手のひらに乗せています。大きい!

オンライン社会科見学

6年生では歴史の授業が進んでいます。

縄文時代をより深く知るために、多摩センターにある「埋蔵文化財センター」を訪れることを楽しみにしていました。

しかし、緊急事態宣言を受けて急遽オンライン授業へと切り替わった社会科見学。

朝から「(午前中)3時間も社会科!?」呟くなど、あまり気乗りしない子もいたようでしたが、埋蔵文化財センターとの中継が、いざ始まってみると、みんな食い入るように画面に見入っていました。

センターの職員の方が、施設内の展示案内も含めて、縄文時代について丁寧にレクチャー。両クラスから積極的にたくさんの質問が出されました。

中継授業の後は、桐朋小内に設置された「特設ミニ展示コーナー」を見学しました。ここでは考古学専攻の大学生をお招きして、各展示を詳しく解説していただきました。

子どもたちは目を輝かせながら、実際に土器や黒曜石・石斧を手に取ったり、ジオラマを眺めたり、火起こし器の体験をしたりと、とても楽しそうでした。

現地に行くことは叶いませんでしたが、縄文時代~古墳時代まで、それぞれが学び深めることのできた1日となりました。

資料請求(最新版)について

本校に関心をお寄せ下さるみなさま

・昨年度版の資料配布は、予定数に達しましたので終了いたしました。

・明日(5月13日)からお申込みいただく方には、5月19日以降、最新版(2022年度版)をお送りいたします。

少々お時間を頂戴しますが、どうかよろしくお願いいたします。

・5月29日(土)にWEB説明会を予定しております。資料とあわせてご活用いただければと存じます。

教務

第1回 WEB説明会のご案内

本校にご興味をお持ちくださる皆様

WEB説明会を以下の通り計画いたしました。

□第1回 WEB説明会

・5月29日(土) 13:00~21:00

・受付開始 5月14日(金)正午~

本HP【説明会、体験会予約画面】よりお手続きください。

・校長挨拶の他、施設紹介などの動画をご覧いただきます。(録画配信)

また、過去の説明会の様子もご視聴いただけます。

・ご視聴後、ミライコンパスのマイページよりアンケートの送付をお願いいたします。

直接、お話を差し上げる機会は残念ながらまだ少し先になりそうです。

画面越しではありますが、本校の雰囲気をお感じいただければ幸いです。

教務