投稿者: tohoblog

夏季休業中の資料請求について

桐朋小学校は、本日より夏季休業に入ります。

また、8月12日(水)〜8月16日(日)は学校閉鎖期間となります。

この前後にご請求いただいた資料の発送には、通常よりも日数がかかる場合がございます。

ご了承ください。

なお、本HPに電子版もございますが、ぜひお手元でご覧いただければと存じます。

年長のご家庭に限らず、どなたもご請求可能です。

暑い毎日、みなさまどうぞお元気にお過ごしくださいませ。

桐朋小学校 教務

1学期のふりかえり①パートナー活動

5年生の七夕パートナー活動の感想を紹介します。

〇ぼくのパートナーはすごくやんちゃでした。なぜならこの授業の前に池ポチャした!!とか言っていました。とにかく元気な子でよかったです。ぼくはかざりを作る時におりがみが苦手だから、作り方を教えてもらいました。すっごくかわいかったです。パートナー活動、またあるといいな。

〇私のパートナーはMちゃん。電話の時より、声がウキウキしていて、私もウキウキしました。最初は「うん。」としかしゃべってくれなかったけど、お手紙ファイルを渡した後からは、自分から話しかけてくれました。お手紙ファイルも「上手!絵が上手!」と言ってくれてすごくうれしかったです。声も1年生らしくてカワイクて、たよってくれて、手もつないでくれて、す~っごくうれしかったです。最後に、私の教室やいろいろな所を教えてあげました。もちろん手をつないで♡七夕(の短冊)もいっしょに書いて、マスクだったけどうれしそうな目をしていて、今日はす~っごく楽しかったです。

今年の感想文には、いつもは見ることのない言葉が並びました。

「はじめて会った!」(いつもは、入学式で会うのに。)

「マスクだったけれど」(初対面なのに表情が全部見えないなんて。)

「手をつないで」(今は細心の注意が必要だからめったに触れ合えないもんなぁ。)

「はじめて教室を案内した」(行き来が制限されているものね。)

大人はついつい(去年とは違うなあ、これはできなかったなあ)と比べてしまいがちですが、子どもたちの表情にも文にも「こんな風にできた!」「ようやく会えた!」という喜びがいっぱいあふれていました。マスクの隙間の目の輝きだって、見逃していません!!

今できることを、最大限楽しむ。味わう。喜びあう。そして、次回を楽しみにする!!

1年生と一緒に活動する5年生の姿から、大事なことを教えられました。

第5回学校説明会(年長児保護者対象)について

1学期のWEB説明会にご参加くださいました皆様、ありがとうございました。

初の試みでしたが、アンケートの温かいお言葉に励まされました。

明日は、最終回の第4回WEB説明会がございます。ぜひご視聴ください。

さて、

8月22日土曜日、第5回学校説明会を本校ポロニアホールにて予定しております。

7月31日(金)正午より受付を開始いたします。HP【説明会、体験会予約画面】よりお進みください。

年長児のご家庭を対象に、座席数を絞っての開催となります。

また、感染拡大状況によっては止む無く中止となる場合もございますことをご了承ください。

(実施の最終判断は、8月21日(金)正午、HPにてお知らせします。)

桐朋小学校 教務

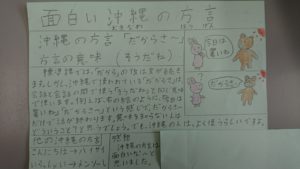

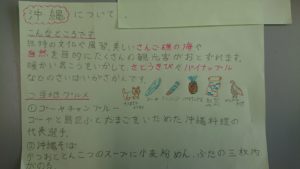

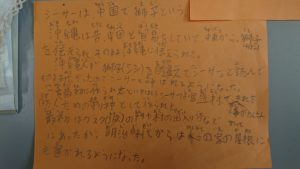

色々な視点

6年生の音楽。先日から『芭蕉布』に取り組んでいます。

メロディーはもちろん、歌詞もとても素敵なこの曲の舞台は沖縄です。

歌うのもそこそこに、まずは沖縄について一人ひとり調べました。

テーマは自由!ただし、沖縄に関する事!

どんなものが揃うのか楽しみにしていたら、

集まりました、色々な沖縄!

土地の広さや人口について調べた人

歴史について調べた人

戦争について調べた人

言葉について、文化について、生き物について、

食べ物、観光スポット、交通、などなどなど・・・・

一つの曲を入り口に、色々な視点でみた沖縄。

文字で綴ったものから、絵や写真などで解説したものまで。

小な紙に、一人一人の頑張りや工夫が詰まっていました。

みんなで調べたことを共有しながら、これからどんな風に音楽が深まってゆくか、とても楽しみです。

6年生の力作は、高学年音楽室に貼ってあります。他の学年の人もぜひ見てくださいね。

第4回WEB説明会 月曜から受け付けます

明日7月27日(月)9:00より第4回WEB説明会(7月29日 水曜日開催)の受け付けを開始します。

第3回【校長挨拶/桐朋小学校の取り組み(休校中の関わり)/体育施設案内】の動画に加え、桐朋幼稚園の説明動画も公開いたします。初等部が幼児期に大切にしていることをご理解いただく一助となれば幸いです。

今回は21時までご視聴可能です。6月WEB説明会をご覧いただいた方のご参加もお待ち申し上げます。

粘土で壺作りに挑戦!

ある日の午後の時間。

6年生は美術の授業中で、粘土で壺作りに挑戦していました。

まずはこぶし大ほどに粘土を丸め、ろくろの上でちょうどいい厚さに伸ばします。壺の土台作りです。

それができたら、今度は粘土で紐状のものをつくり、土台の周りをぐるっと囲むようにして乗せていき、指を使って土台の粘土と馴染ませていきます。表面を滑らかにするのは意外と難しく、水を使ったりしながら、そして友だちのやり方を観察しながら作り進めていきました。

「ぎゅっとやったらくびれておもしろい感じになった!」

「どうやったらそんな滑らかになるの?」

「○○の壺、お酒を飲む徳利みたい!」

「最初はこんな風に作る予定じゃなかったけど、なんだかいい感じ!」

おしゃべりも楽しみながら、みんな夢中で作業をしていました。

できあがった壺はこの後乾燥させ、焼く予定です。

完成が楽しみです。

7月・8月・9月の説明会情報

1学期は本校にお越しいただくことが叶わず、ご不便をおかけいたしました。

以下のように、説明会・施設見学会(年長児対象)を計画しております。

8月以降の受付開始日は、近くなりましたらHPにてお知らせいたします。

感染対策のため人数を絞ってのご案内となりますことをご容赦ください。

なお、感染拡大状況によりやむを得ず中止となる場合がございますことをお含みください。

◆学校説明会④(WEB)

7月29日(水)12:00~21:00

受付:7月27日(月)10:00~7月29日(水)11:00

※第3回と同じ内容に加え、幼児期の育ちで大切にしていることを、

桐朋幼稚園の説明会動画でご覧いただくことができます。

◆学校説明会⑤ 年長児保護者対象(1家庭2名まで)

8月22日(土) 本校 ポロニアホール

⑴ 9:30 ⑵ 11:15

内容:本校の教育・『地球市民の時間』について・今年度の考査について

◆学校説明会⑥ 本校にご興味をお持ちの方対象(1家庭2名まで)

9月5日(土) 本校 ポロニアホール

内容:本校の教育・『地球市民の時間』について・今年度の考査について

⑴ 10:00 ⑵ 14:00

◆施設見学会 年長児対象(年長児1名+保護者1名でご参加ください)

※中止となりました学校体験会の振り替えとして、年長のお子さん限定で行います。

担任教諭がご案内しながら、実際の教室で取り組みの様子をお伝えします。

9月5日(土) 小学校校舎

⑴ 9:20 ⑵11:00 ⑶13:20 ⑷15:00

本日のWEB説明会ご参加の方へ

本日10時より、第3回WEB説明会を開催しております。

トップページ、下部のバナー「WEB 説明会 会場」よりお進みください。

お申込み受付完了メールにてパスワード(PW)をお送りしております。

このPWを、コピー&ペーストしてお使いいただくことをおすすめいたします。

どうぞご家族みなさまでご視聴ください。

ご視聴後、アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。

なお、第4回WEB説明会【7月29日(水)12:00~】では、

本日と同じ3本の動画に加え、幼児期の育ちで大切にしていることを

桐朋幼稚園の説明動画でご覧いただく予定です。

受付は、7月27日(月)です。

お待ちしております。

桐朋小学校 教務

パートナーさんとたなばたかざりをしたよ。

「きのう、たなばたしたんだ。

たのしかったんだ。

さいしょ、どきどきしたんだ。

ぱーとなーさんと したんだ。

おてがみいれ、ありがとう。」

学校が始まる前に、電話で話したり、お手紙をもらってはいたけれど、ちゃんと会ったことのなかったパートナーさん。一年に一度のたなばたの日に、ようやく会うことができました。

好きなものの絵を描いて、ていねいに作ってくれた「お手紙ファイル」をもらって、いっしょにたなばたの願いごとを書きました。笹飾りの作り方をおしえてもらったり、いっしょに飾りつけをしたり。

最後に、パートナーさんのお気に入りの場所に案内してもらって、わくわくドキドキのいちにちが終わりました。

いただいたお手紙ファイルは、友だちと見せ合いっこして、大切に使っています。

こんどはいつ会えるかな。早くいっしょに遊びたいな。

幼稚園の子どもの様子とマスク[Ⅱ-234]

「一人ひとりの、幸せな子ども時代のために」

子ども時代は、未来の大人を育てることにつながります。生きる力(自分自身をいきいきと生かす力)の充実した大人に育つようにという願いも込め、「幸せな子ども時代」を大切にしています。

《おもしろそう、きもちいい、やってみよう》(3歳児クラスの子たちの世界から)

人やものごとに対して好奇心いっぱいの子どもたち。味わい、探究しています。

《「おしてあげるね」「うん、はじめて立ちこぎができた!」、「こうやってえさをあげるといいよ。」、「ずこくたかいね。いくつだろう?」》(異年齢のまじわり)

《やりたい、できたあ、いっぱいたのしもう》

心を動かし、心を震わせ、生き生きしていく子どもたち。自分のことを好きになります。

一人ひとりが授かった命を大切に育んで、自分らしく命を大切に輝かせてほしい。なかまや大人とかかわり、ちがいを認め合い、豊かな世界をつくり出していってほしい。そんな願いを持ちながら、子どもたちといっしょに生活しています。コロナ禍のなかで、子どもたちから生きる力をたくさんもらっています。

桐朋幼稚園での活動中にマスクを着用している子といない子がいます。

休園中、学園の理事(医師)より医学的知見をたくさんいただいて、慎重に検討を重ねました。感染防止対策をしっかりとることを前提とし、マスク着用に関しては日本小児医学会の提言などを保護者の皆さんと共有して、保護者と子どもに判断をしていただいています。

2020年5月25日、公益社団法人日本小児科医会より、以下のことが出されました。

2歳未満の子どもにマスクは不要、むしろ危険!

乳児のマスク使用ではとても心配なことがあります。

・乳児の呼吸器の空気の通り道は狭いので、マスクは呼吸をしにくくさせ呼吸や心臓への負担になる

・マスクそのものやおう吐物による窒息のリスクが高まる

・マスクによって熱がこもり熱中症のリスクが高まる

・顔色や口唇色、表情の変化など、体調異変への気づきが遅れるなど乳児に対する影響が心配されます。

★世界の新型コロナウイルス小児感染症からつぎのような点がわかってきました。

・子どもが感染することは少なく、ほとんどが同居する家族からの感染である

・子どもの重症例はきわめて少ない

・学校、幼稚園や保育所におけるクラスター(集団)発生はほとんどない

・感染した母親の妊娠・分娩でも母子ともに重症化の報告はなく、母子感染はまれです。

子どもの新型コロナウイルス感染症は今のところ心配が少ないようです。

2歳未満の子どもにマスクを使用するのはやめましょう

この提言を幼児期の子どもについても検討をしました。学園の理事(医師)のご意見も伺いました。そして、幼児期の子どもたちにおいても、マスクの危険性があることを理解しました。夏のこの時期は、熱中症の危険性などあります。

園では、感染防止の対策をしっかり行い、園内の活動ではマスクを着用しなくてもよいとしています。子どもたちの写真でマスクを着用していない子がいますが、そうしたことが背景にあることをご理解ください。