投稿者: tohoblog

ゆったり時間

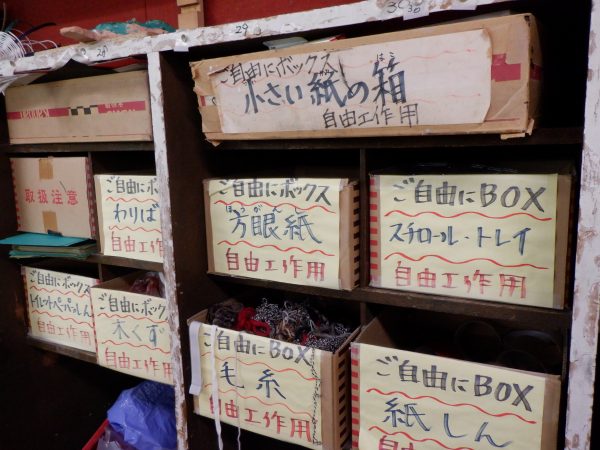

本来の放課後の美術室は、ゆったりした時間が流れています。

子どもたちがそれぞれに、「これを作りたい!」と元気よくやってきたり、「暇だから何かしたい」とぶらぶらやってきたりします。

自分が作りたいものが決まっている子は、「これをどうやったらできるの」とたまに先生にも声をかけたりしますが、多くの場合、黙々と「何か」を作っています。いろんな材料を机の上に並べ、切ったり、貼ったり、折ったり、丸めたり・・・・

「ああでもない・こうでもない」と口を尖らせた表情で試行錯誤しています。それが最終的に、完成という「形」にならないこともほとんどで・・・・でも、なにかしら満足して帰っていくようです。

大人から見ると、「なにやってるのかな~?」と不思議に見えてしまうかもしれないこの行為は、じつはとても大切な・・・というより、子どもにとって必要な行為なのだと思います。それは工作や絵に限らないことかもしれませんね。

自分の頭の中にある思いやイメージを、外の世界に工作という形で働きかけて自分のイメージに近づける。

その中では作りながら次の展開を考えたり、自分のイメージに使づけるためには計画性や根気が必要なことを学んだり、この世界のことを素材、道具を扱い感じながら学んでいるのだっと思います。また自分のイメージを形にしていくことに感動をしているのだと思います。

放課後の美術室には6年から1年生の子までやってくるので、図らずも、子どもたちの異学年交流も自然にあります。つい最近まで(大人の時間的感覚ですが・・・)先生がつききりで工作を行わないと、なかなか自分だけではできなかった子が、1年生に自信満々に先生のように教えていたり、また1年生が高学年の子の作る工作のすごさにあこがれを持ったり、近くで見ていて本当にほほえましい気持ちになります。私は今、またこのゆったりとした時間が過ごせるの心待ちにしています。

「今」、たくさんのことに出会って

みなさん元気にしていますか。

私は美味しいものを作って食べたり、ちょっと遠くまで散歩に行ったり、歩いてすぐの実家の犬に会いに行ったりしています。この前はあんこを作り、おはぎにして食べました。美味しくできてついつい食べ過ぎてしまいました。

6年生の子が休み中に、「映画をたくさんみている」とハガキに書いて送ってくれました。そこには、「今まで苦手だと思っていたり、食わず嫌いのような感じでみていなかった映画も実はみてみると面白くて、なんで今までみなかったんだろう」ということも書かれていました。

私は子どもの頃からジブリ映画が大好きで、1997年に公開され大ヒットとなった『もののけ姫』は家族で映画館に観に行ったし(その時は幼稚園の年長でした)、翌年発売されたVHS(「ビデオ」と呼ばれていたもの)を祖母がプレゼントしてくれると、毎日早起きをして登校前にちょっとずつ観ていたことを思い出しました。小学校1年生で、映画の内容をきちんと理解していたとは思えませんが、登場人物の魅力や美しい風景画の魅力、音楽の魅力を、幼心ながらに感じていたのかもしれません。「私もこんなかっこいい人になりたい!」と夢見ていたのでしょう。

大人になってから、子どもの頃散々観た映画を観る機会があります。金曜ロードショーなどで放送されることを知ると、ついつい観てしまいます。あんなに観て展開も結末も全部わかっているのに、どうしても観たくなるのです。

そして、大人になって観てみると、子どもの頃は何も感じなかった場面や台詞に、ハッとさせられることがあります。そんな時、私は子どもの頃に帰ったようなワクワクした気持ちと、まだまだ世間では若い方ではありながらも、これまでの人生の様々な経験を「大人として」振り返り、「あの時こんな言葉を誰かにかけてもらえたら・・・」なんてしんみりした気持ちと、両方がごちゃまぜになっているのです。

自分のやりたいことにじっくり取り組める時間がある今、映画に限らず、夢中になれる色々なものに出会ってほしいと思います。これまで「好きじゃない」と思っていたものも、実は「今」だったら、また違った見え方や感じ方ができるかもしれないと思うのです。

しぜん広場が待っています

元気な声で! 運動会の歌♬ひかる

おもいっきり走ったり、動いたりできずに

もやもやしている人もいることでしょう。

晴れた日はおひさまの光をあびて、体をうごかせるといいですね。

さて、きょうの曲は運動会の歌『ひかる』です。

『ひかる』阪田 寛夫 作詞 / 髙橋 次朗 作曲

ひかる ひかるくもは ぼくらの なかま

はしる はしるくもは ぼくらの めあて

見上げれば まぶしくて とうげの上は そらばかり

ひかる ひかる くものみね そのはてまでも

かけてゆこう

~曲を聴く方法~

※黒い枠内、左側の数字の横をクリックすると再生・停止が出来ます。

※黒い枠内、右側のバーは音量です。お好みで調整してください。

おいしいものを食べると幸せ

どんなふうに すごして いますか? [Ⅱ-227]

手がみや「桐朋の未来に!」などの絵、「じぶんで かんがえた えきのろせんず」など、いろいろなお便りを送ってもらい、たいへんうれしいです。元気が出てきます。どうもありがとう!

幼稚園のモルモットは元気でいます。安心してください。先生たちが大切に育てています。

園庭や校庭にソメイヨシノやサトザクラの花がたくさん落ちていて、おい川さんが集めてくれています。おい川さんより、四葉のクローバーのことを聴きました。子どもたちに見せてあげたいという温かい気持ちを受けとりました。

■子どもたちへ

おうちで どんなふうに すごして いますか?

「本を いつもより いっぱい よめたり、いもうとと いっしょに あそべたり、みんなで しょくじを したりして たのしい せいかつを すごしてます。」など、おたよりを いただいています。

どの人に とっても いいじかんを すごせることを ねがっています。

せんせいたちは、4月13日(月)に、みなさんと あえるのを たのしみに してきました。しかし、コロナウイルスに かかる人が ふえ、みなさんが かからないため、ふやさないために、ようちえんと しょうがっこうを 5月6日まで おやすみすることに しました。

一人ひとりの かおを みて、「しんきゅう、おめでとう!」「にゅうえん、おめでとう!」「にゅうがく、おめでとう!」を つたえたいです。あたらしい クラスで、一人ひとりの こえを ききたいと おもいます。

いまは それが できないので、この つうしんや ようちえんからの おたより、しょうがっこうの おたよりで おいわいを します。

それから、5月6日までの おやすみのことに ついてです。たのしい、おもしろい、ここちよい じかんを すごして ほしいです。すきなことを する、のんびり する、なにも しないのも いいと おもいます。

なにも しないじかんも とても たいせつ です。あたらしい おもいつきや おもいがけない はっけんに であうことも あります。

じぶんの やりたいことを じぶんで きめるじかんを もてると いいですね。

せんせい たちから、「こんなことを してみたら どうだろう」「おもしろいよ!」を つたえます。[○あのねノート…おもしろかった、おどろいた、かなしかった、わらっちゃったことなど、先生、友だちに教えてね ○あつまれ春ことば…花や草、虫などのしぜんをさがしにさんぽしよう。そこで見つけたことをカルタにしてみよう ○コマ・けん玉名人にちょうせん…むかしのあそびのコマやけん玉を楽しもう。めざせ!名人! おうちの人とちょうせんしてみよう ○まいにち体をうごかそう!…ねこちゃん体そう、外でたんなわ、こうえんでてつぼう、かぞくとキャッチボールやまとあてなど、まいにちうんどうしよう ○本を読もう…としょしつだよりをよもう。ものがたりやいえにある本などをよんで、本のせかいをあじわおう など]

かぞくと はなし あって、いえのしごとを やって ください。

さんぽや からだを うごかすことも こころと からだに いいです。ゆったりして まわりを みると、とりの こえ、かぜの そよぎ、ひのひかり、そうしたものが みえてきて、きこえてきます。さくらや チューリップ、もも、ひめりんご など、たくさんの はなが さいていて いいかおりが しました。

わくわく いきいきした じかんを すごして ください。

■保護者の皆様へ

子ども、保護者、教職員の感染、感染拡大による医療崩壊を防ぐため、休園、休校を延長します。(4月7日(火)時点の判断です)。子どもたち、保護者の皆様にご負担をおかけしますが、何卒ご理解をください。(中略)

3月31日(月)以降、感染拡大の状況、医療崩壊の危険などをとらえながら、桐朋幼稚園、桐朋小学校の今後について検討を重ねてきました。

長期間にわたり幼稚園、小学校から離れている子どもたちとのつながりや、入園、入学、進級にあたっての期待や不安を受けとめることを大事にしたいと考え、分散、個別の登園、登校日をつくり、新担任と出会う日をつくることはできないかなどを検討しました。

私たちは、子どもたちに会い、入園、入学、進級のお祝いをしたい、新クラス、新担任を伝えよう、子どもたち一人ひとりの声を聴きたいと準備をすすめてきました。

しかし、この状況では難しく、5月6日まで休園、休校を延長することにしました。同封の初等部通信、学年、学級だよりなどで、入園、入学、進級のお祝いをします。それから、新クラス、新担任を発表します。状況が落ち着いたところで、あらためて子どもたちとの出会いを大切にもちます。

前回の初等部通信に、今後について、夏休みなどに教育活動を実施するなどを検討しており、決まり次第、ご連絡を差し上げることを載せました。ですから、休園、休校期間中に、学習面での遅れを心配して、プリントや課題の詰め込みにならないように願います。プリント学習ばかりだと、学びとはプリントをやるもの、与えられたものをやることという意識の強化がされてしまい、決してよいことではありません。

学年、学級、教科のたよりで、休園、休校期間中の過ごし方やこんなことに取り組むとたのしい、などをお伝えしました。私たちは、「子どもたちは大人が決めたり管理したりしない時間や、要求がまったく存在しない時間を持つ権利があり、基本的に、子どもたちが望めば『何もしない』権利を持っている。」(子どもの権利委員会)ことも大切に考えます。ゆったりすることや何もしないことの子どもの権利をも含めて、子どもたちにこの時間を大切に過ごしてほしいと願っています。

歴史を振り返れば、17世紀にペストが流行し、休校が繰り返されたことがあります。その時、アイザック・ニュートンは、大学を離れ、ぼんやりと日を過ごすうちに、微積分法や万有引力の基礎的概念を発見したそうです。主要な業績の多くを発見したこの期間を「創造的休暇」と呼ぶようになったそうです。「ぼんやり」が「創造」につながる例は、他にもたくさんあります。(中略)

無理をせず、それぞれのご家庭に合わせて過ごしてください

休園、休校期間が伸びて、ストレスや不安を感じて過ごされている子、保護者の方もいらっしゃると思います。無理をせず、それぞれのご家庭に合わせ、過ごしてください。休園、休校中に、何かをしなくてはならないと思うとたいへんです。ストレスをためない、発散するなど、何かヒントになることを探してみました。[これだったらやれそう]ということだけを取り入れてやってみませんか。

・寝る ・ごろごろする ・好きなものを食べる ・深呼吸 ・ストレッチ ・さけぶ ・笑う ・歌う ・マッサージ ・泣く ・空を見上げる ・ゲーム ・もよう替えをする ・何もしないをOKにする ・携帯をオフ ・甘いものを食べる ・自然を感じる ・頑張らない ・自分を許す ・苦手から距離をとる ・愚痴る ・走る ・動物とふれ合う ・ぬり絵 ・夜空を見上げる ・相談してみる

(4月14日の手紙より)

ゆっくりとした時間

東京で生まれ、九州で育ち、大学進学を機に東京に戻りました。

子どものころから鉄道が好きで、自宅から最寄り駅までの道すがらに捨てられている『切符』を拾い集めていた時期もありました。教室で子どもたちに話すと、「何それ~」「汚い~」などと言われてしまいますが…。

九州に帰省する時、寝台特急「富士」号を利用していました。飛行機を利用すれば4時間くらいの時間で済む移動を、わざわざ14~15時間かけていました。ガタンゴトンと車輪が刻む音と揺れに身を任せながら過ごす時間。駅弁を頬張り、好きな本をのんびりと読む時間。こんな移動の仕方を選択する私を、友人や家族は「なぜ寝台車?」と怪訝そうに見つめます。1分でも早くという世の流れに逆行するような時間の使い方は、時代と共に淘汰されていきます。

目的や目的地(行き先)は変わりません。違うのは移動手段であり、時間の使い方(かけ方)です。早さ(速さ)を大事にするために、なくしてきたものがあまりにも多いような気がしてなりません。

1月に手術を受け、主治医からたくさん歩くように促されました。歩くことが嫌いではなく、目的がない歩きは出来るだけ避けてきました。でも、歩き始めると意外にも発見が多く、というか、やはり「車」という早い(速い)乗り物に乗って移動するがために、見えなかったもの、見てこなかったものがあまりにも多すぎたのだと感じました。

早さ(速さ)を否定するつもりはありません。ゆっくりとした時間の使い方・過ごし方『も』、ぜひ大事にしたいなぁと思っています。

目に見えないウイルスとの闘いで、日々緊張し、疲弊し、そしてお子さんの今後を心配される保護者の方がたくさんいらっしゃることと思います。いつもと違う時間を長く過ごす子どもたちも、戸惑っていることと思います。

人間は欲張りな生き物なので、ない物の方を求めがちです。学校生活がある時は、下校時間まで目いっぱい遊びながら、何とかして塾や習い事の時間を工面して、取り組むことができていた日常がありました。今は、場所の制限がありながら、時間はたくさんあります。この『時間』をどう使うのかを考える力こそが、日常に戻った時の力となって発揮されるのだろうと思っています。見失ってきたものを見つめ直し、新しいものを発見する時間にすることが出来れば、どんなにか頼もしい力になるのではないかと思います。

教室に、校庭に、子どもたちの声がないのはとても寂しいですが、学校生活が始められる日に、満面の笑顔の子どもたちに会えるのを楽しみにしたいと思います。

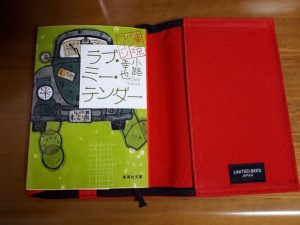

1枚目の写真は、寝台特急「サンライズ」号の車内。2枚目は、散歩の途中に見つけた遊歩道の柵の飾り。3枚目は、卒業生に紹介してもらいはまっている小説。去年の半ばから読み始めて、12冊目になりました。

自由な世界

最近、お家ですごす時間がふえていますよね。

みんなは何をしてすごしていますか?

自分の好きなことをひたすらやったり、

ぼ〜っとしたり、

時には、あえて苦手なことにちょうせんしてみたり・・・

きっといろんな色があふれていることでしょう。

私はというと、”アート”の世界にちょうせんしています。

前に、呼吸をするように絵をかく友人を見て

”絵の世界(アート)”って自由なんだと教えてもらいました。

絵の具の箱から、心動く色を手にとって

紙にぺちょん。

もう一枚の紙を上から重ねて、ぎゅーっと体重をかけます。

さぁ開いてみて。

何が見えてきた?

色を足してもいいし、えんぴつやボールペンで足や葉っぱを書き足してもいいかもしれません。

ちょっと気分がのってきて、

アートって自由だよな。

紙に書くって決められているわけじゃないな。

って思ったら”アートの世界”は私の手にまで 進出してきました。

今は自由に外に出られなかったり、

やりたいことが出来ない時があるかもしれない。

でも、絵はどこまでも自由です。

指の先に、絵の具をちょんっとつけて

紙にトントントン。

お、魚になりました。

みんなの見たい世界は、どんなものだろう。

絵の世界にかいてみませんか?

目に見えるものをひたすらにマネして書いたり、

時には想像の世界へ旅に出たり。

さぁ、私はだれでしょう。

最近の日課

前回は子ども達から貰ったものを紹介しました。

今回は最近の日課を紹介します。

緊急事態宣言が発令されてから身体を動かすことが減ってきました。そのため、最近は毎日早起きをし、散歩することを心掛けています。平均3㎞歩くようにしていますが、この前は、なんと!12㎞も歩きました。

野川沿いを歩いていると、菜の花や桜、カラスノエンドウや勿忘草が綺麗に咲いていました。春の色とりどりの草花を見ながら歩いていると、新しい発見がたくさんあり、楽しく散歩することができます。

池のほとりに佇むカルガモやコサギも印象的でした。

木の枝に止まる二匹のカワセミも見ることができ、清々しい朝を迎えました。

子どもからのプレゼント

桐朋小学校で勤務を始めてから4年が経ちました。この仕事をしていると、子ども達から手紙や折り紙などを貰うことがあります。今回は子ども達から貰ったものをエピソード付きで3つ紹介します。

①手作りのマックセット

今の6年生が2年生だったころ。私が2年西組の担任をしていたときの話です。その日は体調が悪く、休み時間も子ども達と遊ぶことができませんでした。教室のデスクでゆっくり休んでいると、子ども達から「番号札を持っていて下さい。」と言われ、番号札を渡されました。数分後、「番号札1番でお待ちのお客様~」と呼ばれました。渡されたばかりなのに番号札を紛失してしまった私。「なんで失くしちゃうの!」と少し怒られながらも、「ハンバーガーセットです。これで元気出して下さい。」と元気付けてくれました。私がふざけて「Lセットを頼んだんですけど…」と言うと、「申し訳ありませんでした。すぐに作り直します。」と言い、もう一度作ってくれました。

かなり体調の悪かった私ですが、知らないうちに元気を取り戻していました。あのときのやりとりは、一生忘れることのない思い出の一つです。

②名前付きの石

昨年の卒業生が4年生だったころ。私は学習補助として4年西組に位置付いていました。彼らが5年生になるとき、一人の男の子が「俺のこと忘れないでね。」と名前付きの石をくれました。たまたま近くに落ちていた石に名前を書き、真剣な眼差しで渡してくれました。何も知らない人からすると「どうして石を持っているんだろう。」と不思議に思われますが、私にとっては宝物の一つです。(青いシールは名前を隠すために貼りました。)

③ウサギのスタンプ

昨年の卒業生が5年生だったころ。私は1年生の担任をしていましたが、1年生の教室にウサギのスタンプを持ってきてくれました。1年生の子ども達も可愛くて気に入った様子。スタンプを作ってくれた子どもは、度々私の教室を訪れ、ウサギのスタンプが大事に使われているのか確認します。少しでも汚れていると、「ちょっと汚いよ!ちゃんと使ったら拭いてあげて。」と言われました。子どもにとっては、大事に使われているのか心配ですよね。今でもウサギのスタンプは大切に使っています。

子ども達から日々いろんなものを貰い、毎日のように元気をもらっています。

私は今年3年生の担任。国語と算数に加え、理科と社会の授業もやります。

授業時間も休み時間も、楽しくて笑顔溢れるクラスをみんなでつくっていきたいです。