投稿者: tohoblog

初等部の歌 ♬よい子 つよい子 桐朋っ子

あしたは入学式のよていでしたね。

パートナーをつとめる5年生も、

おいわいのひょうげんを担当する2年生も、

会場のかざりや、おそうじや、

そのほかいろいろな準備をしてくれる3年生も4年生も6年生も

みんなが心待ちにしていました。

いまはまだ会えないけれど、

あたらしい仲間になる1年生へ、

そして、進級した自分たちへのおいわいの気持ちをこめて

おうちで歌ってくれるとうれしいです。

『初等部の歌』 生江義男 作詞 入野義朗 作曲

ふじのおやまが にっこりと

ぼくらのまどを のぞいてる

よい子 つよい子 桐朋っ子

あかるく すなおに かたをくみ

きぼうにもえて すすもうよ

むさしののかぜ やわらかに

わたしのへやを なでていく

よい子 つよい子 桐朋っ子

元気で なかよく 手をくんで

あかるいにっぽん つくろうよ

素敵な歌声があふれますように。

~曲を聴く方法~

※黒い枠内、左側の数字の横をクリックすると再生・停止が出来ます。

※黒い枠内、右側のバーは音量です。お好みで調整してください。

5月、6月の学校説明会・体験会について

2021年度入学考査をご予定の保護者の方へ

この間、コロナウィルスの感染拡大の状況、医療崩壊の危険などをとらえながら今後について検討を重ねてきました。

5月 9日(土)第1回学校説明会

5月30日(土)第2回学校説明会

については中止とします。

6月20日(土)第3回学校説明会

6月27日(土)学校体験会

は、現時点では実施予定ですが、引き続き状況をとらえながら実施・中止だけでなく、実施内容の変更も含めて判断してまいります。

そのため申し訳ございませんが、HP上での予約受付開始は開催日の2週間前ごろを予定しています。

尚、予約開始日や開催の有無・変更につきましては、5月下旬を目安にHPでお知らせしますので、ご確認いただければと思います。

何卒よろしくお願いいたします。皆様、どうかお体にはご留意ください。

新入生の保護者の方へ

行事についてお問い合わせがありましたが、休園・休校期間中には行いません。5月7日以降の日程・行事については後日ご連絡します。

保護中: 本校の保護者の方へ

手紙をありがとう[Ⅱ-226]

3月末に、初等部通信で「この てがみを よんだ かんそうを、おうちの人に はなせたら、はなして みてください。かんそうなどを はがきに かいて おしえて くれると うれしいです。」と書いたところ、手紙をもらいました。いろいろと教えてくれて嬉しいです。

「いつもとちがうせいかつですが、こんなことをしてます。本をいつもよりいっぱいよめたり、いもうとといっしょにあそべたり、みんなでしょくじをしたり、たのしいせいかつをすごしています。いえでべんきょうするのもたのしいですが、がっこうが一ばんです。」

「ぼくは、まい日学校がないからつまらないけど、お兄ちゃんとピタゴラそうちやレゴでロボットを作ったりしているから元気です。」

「コロナは肺炎になると水でおぼれたように苦しくなるとききました。私はシンクロで息をしないで25mを泳ぐ『ノーブレ』というものをやっています。『ノーブレ』というのは、『ノーブレス』のやくで、息をしないという意味です。ノーブルはとても苦しくて、あと1m泳いだら、目の前が真っ白になってしまいそうなくらいつらいです。私は目の前が真っ白になった事が何回かあります。/コロナにかかったら、こういうじょうたいがずっと続くみたいです。だから私は、手あらいやうがい、また十分なすいみんを取ったり、いっぱいごはんを食べてコロナにかからないようにしています。先生もコロナに、十分気をつけてください。学校の再開をたのしみにしています。」

ようちえん、しょうがっこうの こどもたちへ(3月30日に書いたものです)

しんきゅう おめでとう ございます。あたらしい がくねんに なって、どんなことを してみたい ですか。しんがっきは、どんなであいが あるか、たのしみ ですね。

せんせいたちは、みなさんと あえるのを たのしみに しています。

ひとりひとりの ねがいを たいせつにして、みんなで かかわりあって、たのしい ようちえん、たのしい しょうがっこうに していきましょう。

しんぱいな ことも あります。とうきょうでは、コロナウイルスに かかる人が ふえています。にほんでも せかいでも たくさんの人がかかっています。

コロナウイルスに かかる人が ますます ふえてしまうと、おいしゃさん、びょういんが たりなくなって、たいせつな いのちを まもることが できなくなります。

そうならない ために、ひとりひとりが、ウイルスに かからない、ひろげないように こうどうして いきましょう。

よくたべて、よくねて、できるところで からだを うごかそう。手あらいなどの よぼうを しっかり やろう。

このウイルスは、かんせんしても おおくの人は きがつきません。ほかの人に、しらないうちに うつしてしまうことが あります。ウイルスは せきなどから でて、手などに ついたものから うつります。だから、マスクをしたり、手などを よくあらって、ひろげないように しましょう。こうしたことは これからも いっしょに まなんで いきましょう。

ようちえんと しょうがっこうでは、でんしゃや バスを つかう人が たくさん います。からだのこと あんぜんのことを かんかえて、4月13日(月)から 5月9日(金)まで、はじまる じかんを おそくすることに しました。(※この後、休園、休校を5月6日まで延長しました)

ようちえん、しょうがっこうは、ひとりひとりが もちあじを はっきして、おたがいに かかわりあって、ひとりひとりが せいちょうしていく ばしょです。

しばらくの あいだ、ようちえん、がっこうにいる じかんが みじかく なりますが、いま できることを やって せいちょうして いきましょう。

からだの ちょうしが よくない人は、むりを しないで やすむように してください。けっせきの あつかいに しません。

この てがみを よんだ かんそうを、おうちの人に はなせたら、はなして みてください。かんそうなどを はがきに かいて おしえて くれると うれしいです。

自然を見ましょう〜春が来ています〜

今年も桐朋の桜が、満開にさきました。

自然広場の池にも、桜の花びらがいっぱい落ちています。

世の中でいろんなことがおこっていても、

桜は去年と変わらずきれいで、ゆったりと、もうほんのり葉も付け始めています。

桜の塩づけを作っていたあの桜の木も、きれいに花をさかせたよ。

花のかんむりを作っていたシロツメクサも自然広場にさいているよ。

昔、小さなことで悩んでいたら

先生からこんなことを言われたことがあります。

「迷った時は、自然を見なさい。」

木の葉や花がどのように育っているのか。

どんな風に葉を広げているか。

気づくことがたくさんあります。

ハッとさせられることも、あります。

ゆっくり目を閉じると、今までは聞けなかった音が聞こえてくる。

じーっと見ていると、気づかなかったものが見えてくる。

職員室前のチューリップも、満開になりました。

ブロッコリーの木も、

みんながいない学校を、しっかり見守ってくれています。

お、まだ花がさいていない桜のつぼみを見つけました。

まだまだ変化はありそうです。

私たちも、まだまだ何かできそうですね。

桐朋の桜が、みんなの心に少しでも届きますように。

「桐朋小だより」を更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。

以下、更新記事一覧です。タイトルをクリックすると記事が読めます。

4月8日(水)更新 「自然を見ましょう。〜春が来ています〜」

4月6日(月)更新 「これなーんだ?!」

4月4日(土)更新 「働く人の学習(後編)

4月2日(木)更新 「働く人の学習(前編)」

3月31日(火)更新 「5年生 社会科見学」

3月26日(木)更新 「未来へはばたけ」

3月23日(月)更新 「短い時間だったけど」

3月19日(木)更新 「豆まき」

3月17日(火)更新 「みんなでつくるお話マット」

3月15日(日)更新 「もっといろんな人と話したい」

3月15日(日)更新 「ひごナイフ」

3月13日(金)更新 「なわとびチャレンジお楽しみ会」

3月12日(木)更新 ※桐朋幼稚園HP「とうほうようちえんのこどもたちへ②」

3月12日(木)更新 「ワークショップ ‛ 戦争のない未来のつくり方’」

3月11日(水)更新 「手作りカルタ」

3月11日(水)更新 「いつもの教室」

3月10日(火)更新 「どんな音がすると思う?」

3月9日(月)更新 「図書室からみんなへ③」

3月9日(月)更新 ※桐朋幼稚園HP「とうほうようちえんのこどもたちへ」

3月8日(日)更新 ※「桐朋小だより」ではありませんが、いくつかのページの写真を入れ替えました。見つけてみて下さい。教科:国語、各学年の教育活動(2年生・3年生・5年生)、教育目標のページ内の一部です。

3月7日(土)更新 「図書室からみんなへ②」

3月6日(金)更新 「威風堂々」の合奏に挑戦しました!」

3月5日(木)更新 「野焼きパン作り」

3月4日(水)更新 「図書室からみんなへ」

3月3日(火)更新 「桐朋小学校のみんなへ」

よろしければご覧ください。

休園、休校の延長について

子ども、保護者、教職員の感染、感染拡大による医療崩壊を防ぐため、5月6日(水)まで、休園、休校を延長します(4月7日時点の判断です)。子どもたち、保護者の皆様にご負担をおかけしますが、何卒ご理解をください。

前回のお便りで、「変更のある場合は、緊急連絡網をまわし、4月9日(木)午前中にお知らせ致します」とお伝えしました。その後の状況から心配の声が届き、休園、休校の延長の決定を早めにお知らせすることにしました。

これまでの確認通り、9日(木)午前中、緊急連絡網をまわします。詳細については、ホームページの「お知らせ」欄 でご確認ください。

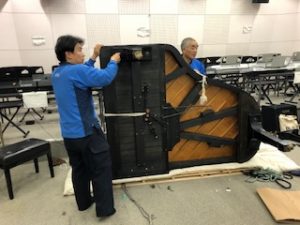

これなーんだ?!

とつぜんですが、この黒い部品は何だかわかりますか?

あれ、どこかで見たことあるような?

そう、これはグランドピアノの足とペダルです。

いつもは重たい楽器を支えているのであまり見ることはないけれど

運搬する時は胴体から外すのです。

なかなか見ることのない向きのピアノ、面白いのでみなさんにも紹介します。

ピアノのお腹のところが見えていますね。

重たい重たい楽器、ぶあついお布団のような布でまいて、がんじょうなひもをかけて、

力持ちのお兄さんたちが「えいやっ」「せーの!」とかけ声をかけながら運んでくれました。

無事に高学年音楽室に到着しましたよ。

どんな音色でしょう。みんなの歌声とあわせてみるのが待ち遠しいです。

長く大事につかっていきましょう。

ふり返り⑪ 働く人の学習(後編)

先日投稿した2年生の「働く人の学習」。子ども同士の中間報告会を終え、学習発表会の準備にとりかかりました。学習発表会は保護者も参加する予定だったため、より一層気合いの入る子ども達。すると突然、「もう一回インタビューしたい!」「まだ聞きたいことがある。」と相談しに来ました。元々、働く人へのインタビューは一度だけの予定でした。お互いの時間調整も必要であり、事前に各所へアポをとりに行かなくてはならないからです。「他のグループもインタビューしたい?」と聞くと、「また聞きたいことが増えた。」「聞くことはないけど、写真を撮りたい。発表で使いたいから。」と言われたので、アポをとりに行きました。結果、みなさん快く受け入れてくれて、再度インタビューに行くことになりました。

二度目のインタビューでもあり、もうインタビューは慣れた様子。「商品に値札シールを貼っている写真を撮りたいのでお願いできますか?」「警備員さんの交代の様子を伝えたいので、協力してもらってもいいですか?」写真は子ども達が自分で撮りました。授業時間外にも写真を撮りたかったようで、お弁当の時間に「今から写真撮りに行きたい。」と言ってくる子どももいました。

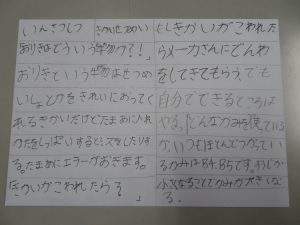

印刷室の仕事を発表するグループはポスターセッション形式。写真を使いながらわかりやすく伝える工夫をしていました。

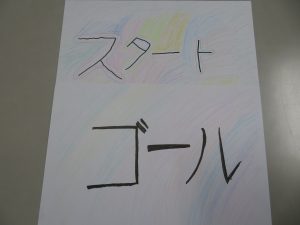

左は、ウォーキングすごろくのスタートとゴール。実際に保護者に協力してもらい、歩くすごろくを楽しみながら購買部の魅力を伝えようとしていました。右はインタビュー風紙芝居。用務員さんにインタビューした様子を紙芝居にしていました。子ども達の発想力には驚きました。アイディアが面白すぎる!

残念ながらまとめの会で学習発表会を開催することはできませんでした。ですが発表の準備過程で、子ども達は様々なことを学んできました。仕事のやりがいや大変さ。学校の中で働く人がどんな工夫をしているのか。自分達にできることは何なのか。学校の中で働く人と自分達との繋がりも知ることができました。また働く人とたくさん関わることができたのも、大切な学びだと思います。写真のミニ箒は、用務員さんのために子どもが工夫して作ったものです。満面の笑みで「箒を作ってあげたんだよ。」と教えてくれました。発表に向けて準備をしている際には意見の食い違いもたくさんありました。「ポスターセッションの方がわかりやすく伝わるよ。」「でも、ウォーキングすごろくの方が楽しめると思う。」一人一人がより良い発表をしようと努力する姿が見られました。