投稿者: tohoblog

「算数なのに、おいしい~!」

そんな言葉が聞こえてくることが桐朋小学校の算数の授業では、たまにあります。

入学してから、1学期でさまざまなことを学んだ1年生。今日は、「おいしい算数」について紹介します。

おいしい算数と聞くと、食べて終わりなの?と思われてしまうかもしれませんが、しっかり学んでからおいしく味わうというのが、大まかな授業の流れです。

まずは、担任が実際にやったことを絵でノートに描きます。子どもたちが見たものは、

「右手にラムネ2こ、左手にラムネ3こ。持っていたラムネを全部お皿に入れる。」

です。算数の世界では、これが以下のような文章題になるわけです。

「2このラムネと3このラムネを、お皿に入れました。ラムネは全部で何こになりますか。」

さっき現実で見たものと、この「文章題」がつながるかどうかがまず大切です。

つぎに、文章を「算数の式」にします。この場合は、「2+3」です。桐朋小学校では単位をつけることも大切にしているので、「2こ+3こ」と書きます。

最後に、文章題の問いに答えます。この場合は、「5こ」です。1年生の子どもたちにとっては、初めての足し算でした。日常生活の中で自然とやっていたことをあえてやることに算数の授業の意味はあると思います。今まで無意識にやっていたことを、算数を通して理解していきました。この後、子どもたちもラムネを使って、実際に計算をし、答えが出てきたところでおいしく食べました。

このように桐朋小学校では、子どものペースに合わせてゆっくり学んでいきます。具体物を使って、じっくり思考し、時に立ち止まり、現実の世界と文章題をつなげ、式を立て、答えを出します。その1つの手段として「おいしい算数」が位置づいています。

とはいえ、子どもたちにとって「おいしい算数」は、おいしくて学べる一石二鳥の算数であることは間違いありません。子どもたちにも大人気です。2学期は何を食べ…いや、学ぼうかな。

地球を守る取り組みを [Ⅱ-399]

毎日、猛烈な暑さが続きます。今夏、「酷暑日(日最高気温が40℃以上、日本気象協会)」の予報が出た地域がありました。8月18日東京新聞で、目加田説子さんが「米航空宇宙局(NASA)によると、世界平均気温は今年の6月まで13カ月連続で記録更新されており、7月22日に世界平均気温も観測史上最高を更新した。日本でも先月は1898年の統計開始以来、最も気温が高い7月だった」と書いていました。さらに、「産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑える『パリ協定』の目標を達成するうえで、地球の大気が許容できる二酸化炭素の排出量は2024年時点で、残り約2千億㌧とされる。世界は今、年間400億㌧排出しており、このままでは5年で達する」と、「危機に瀕」していることを述べていました。

私たちは、体調を崩す(命を脅かす)ほどの暑さを過ごしています。ますます酷くなる可能性を予測する中で生きています。個人個人で気候変動対策をしていかなくてはなりません。気候変動に向き合って、保育、教育をすすめていきます。家庭や社会、さまざまな人たちと協同して気候変動対策をすすめていかなくてはならないと考えます。

8月、八ヶ岳高原寮に行って、森を歩いてきました。

8月、八ヶ岳高原寮に行って、森を歩いてきました。

1、地球環境を守る

(1)気候変動 -危機の進行

2018年公表の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の報告に、「1.5℃目標は速ければ2030年ころに突破されてしまう」とあります。そして、「工業化以降の全球平均気温は現在約1℃上昇しているが、今後『パリ協定』において世界共通の長期目標として設定された2℃まで上昇したと仮定した場合、日本国内での猛暑日の年間発生回数は現在の1.8倍になると推定された。これは、我々が過去にほとんど経験したことのないような頻度で猛暑の発生が増加することを意味している」(気象研究所、東大大気海洋研究所、国立環境研究所の研究チーム、2018年)などを予測しました。現在の「酷暑」は、「過去にほとんど経験したことのないような頻度で猛暑の発生が増加」している現実を生きていると考えます。

2019年9月、日本学術会議会長より、『「地球温暖化」への取組に関する緊急メッセージ』が出されました。はじめに、「私たちが享受してきた近代文明は、今、大きな分かれ道に立っています。現状の道を進めば、2040 年前後には地球温暖化が産業革命以前に比べて『1.5℃』を超え、気象・水災害がさらに増加し、生態系の損失が進み、私たちの生活、健康や安全が脅かされます。これを避けるには、世界の CO2排出量を今すぐ減らしはじめ、今世紀半ばまでに実質ゼロにする道に大きく舵を切る必要があります」と呼びかけられました。「人類生存の危機をもたらしうる『地球温暖化』は確実に進行」しており、「『地球温暖化』抑制のための国際・国内の連携強化を迅速に進めねばなりません」とありますが、その取り組みは十分ではありません。

2023年、気象庁は「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」第6次評価報告書統合報告書の公表。それは、「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がなく、1850〜1900年を基準とした世界平均気温は2011〜2020年に1.1℃の温暖化に達した。世界全体の温室効果ガス排出量は増加し続けており、持続可能でないエネルギー利用、土地利用及び土地利用変化、生活様式及び消費と生産のパターンは、過去から現在において、地域間にわたって、国家間及び国内で、並びに個人の間で不均衡に寄与している(確信度が高い)。」とありました。また、「大気、海洋、雪氷圏、及び生物圏に広範かつ急速な変化が起こっている。人為的な気候変動は、既に世界中の全ての地域において多くの気象と気候の極端現象に影響を及ぼしている。このことは、自然と人々に対し広範な悪影響、及び関連する損失と損害をもたらしている(確信度が高い)。現在の気候変動への過去の寄与が最も少ない脆弱なコミュニティが不均衡に影響を受ける (確信度が高い)。」などと書かれ、危険がさらに増していることが報告全体から伝えられました。

(2)地球環境を守るために

(1)気候変動危機の進行を、私たちは話し合い、取り組んできたのか。自分自身の反省を込めて、今からでも、私たちができることを最大限取り組みたいと考えます。

➀初等部として(ひろがることを願って)

子どもには子ども時代を謳歌する権利があります。そのための環境が大切です。

私たちは、幼児期、児童期の子どもたちに、地球環境のすばらしさを実感してもらい、大切にする気持ちを育てていく課題があります。園、学校、地域、都内、八ヶ岳(今回の3枚の写真は、八ヶ岳高原寮です)などで豊かで多様な体験を生み出し、その体験から自分(たち)で環境の大切さや意味をつくり出していくことを励ましていきたい。

そのための幼児期、児童期の保育、教育はどうあるべきか、園、学校の役割が問われています。中高学年では、地球環境(危機)を教育課程に位置づけ、学習、具体的な対応、行動をしていくことが必要と考えます。

初等部から、地球環境を守る取り組みをひろげていくことが大きな課題です。

➁地域と共同、地域への呼びかけを

初等部がある調布市は、「調布市ゼロカーボンシティ宣言」として「調布市は2050年『二酸化炭素排出実質ゼロ』を目指しています」。そのために、調布市の「二酸化炭素排出」の割合を「工場が少ない調布市は約8割が住宅やビルなどの『建物』からの排出」、「調布市民一人当たりに換算すると、家庭部門での二酸化炭素排出は年間約1300kg。その重さは深大寺そばに換算するとなんと約4300人前!」と示しています。

取り組みの紹介では、「地産地消(輸送時には多くの二酸化炭素が出ます)」「節電・節水(暖房・冷房のつけっぱなしなど、多くの二酸化炭素を出します)」「移動手段を考えよう!(公共交通機関に)」「リユース品の活用(製品の製造、廃棄の際にも二酸化炭素は排出)」を呼びかけています。市の取り組みとして、「環境に配慮した物品等の選択」「新築のZEB Ready化(50%以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建築物)」「公共施設への100%再エネ電力導入」「公用車の電気自動車への切替」が示されています。*現時点での排出量(と削減)はどれほどか? *取り組みによる変化については? など学んでいきたい。

子どもたち、私たちが住んでいる自治体の取り組みを学び、交流して考え合いたい。そして、こうした呼びかけに対して、初等部、さらにひろげて共同していけるように話し合いたい。

今後、家庭や地域との共同も視野に入れた学習と運動をひろげていきたい。その取り組みを初等部通信、外部の方向け掲示板などで知らせていきたい。*その先に、「桐朋学園(初等部)地球沸騰化への取り組み 緊急メッセージ」として、「桐朋学園初等部では、地球沸騰化に対して、…」という取り組みを知らせたい。こうした願いをいだいています。

研究で行った奈良教育大学前の交差点では鹿が歩いていました。

研究で行った奈良教育大学前の交差点では鹿が歩いていました。

➂気候変動の進行は、人権侵害という捉えもされています。たくさんの人と協同して対策に取り組みたい

「気候危機がもたらす猛暑や水害の増加で命や健康が脅かされているのは人権侵害です」。日本弁護士連合会に人権救済申立てがされています。人権救済を申立てたのは、市民団体「気候訴訟ジャパン」で、水害で家族を亡くした人、高温や豪雨で農業被害にあった人、気温上昇した未来で生きていくことができるのか危機感をもつ人などが、日本政府の不十分な気候変動対策、気候変動による災害、農業被害などで多くの人命、暮らしが奪われていることに対するものです。「政府による強固で具体的な気候対策」「災害や熱中症による被害を人権侵害と定義する法律の整備」「気候変動が人権侵害だとする訴訟の原告になる資格を広める」などを求めています。

世界に目を向けると、オランダ環境NGOが政府に温室効果ガス排出量の削減目標引き上げなどを求め提訴。2019年、オランダ最高裁判所は「未来のリスクではなく現在の危機であり、差し迫った命と人権の問題」とし、政府に温室効果ガス削減の強化を命じています。ドイツでは、ドイツ連邦憲法裁判所が政府の気候保護法が将来世代の権利を侵害していると判決を出し、気候保護法の改正案が閣議決定されました。他にもあります。

私たちは地球市民として、地球環境危機に向き合い、協同して向かいたい。山本良一さんは、『気候危機』(岩波ブックレット)で、「現在の気候危機は、人間活動が原因の温暖化ガスの大量排出が主原因」「地球温暖化により、熱波、豪雨、干ばつなどの極端気象の増加、激化が起こっていること」などを述べた上で、人間活動において世界のCO2排出量を今すぐ減らし、2050年までに実質0にする必要があると述べています。山本は、仮に実質0にしても地球温暖化が続くことから、「人間活動起源の温暖化ガスによる地球温暖化はたとえ排出量をゼロにしても1000年は継続することを考えると、ただちに全員で排出量を削減」することを訴えます。

オランダの気候訴訟では、市民が石油企業に勝利したという報道がありました。2021年5月、ハーグ地裁はNGOの訴えを認め、石油企業に対して、「同社グループのバリューチェーンで排出されるCO2排出量を、30年末までに19年比で45%削減することを命じる判決を下していた」(日経ESG)というものです。この判決は企業に数値目標を示してCO2削減を命じたことに加え、気候変動を人権問題として削減義務を認めたことで世界に衝撃を与えました(が、日本では大きな報道となりませんでした)。人権と命の大事さを訴えての結論に、私は励まされました。

繰り返しますが、私たちは地球環境における「危険」をつくり、健康と命を脅かしています。それを変えていく取り組みをすすめ、地球の現在と未来を大切にしていきましょう。(続きは、別の機会に)

はぬけきねん日~きのうのぼくと きょうのぼく~

朝の時間。教室。Jくんがはなしかけてきた。

「ねえ、きのうのぼくと きょうのぼく どこがちがうでしょう?」

腕を後ろに組み、私の前に立ってなにやらニヤニヤしている。

「んーーーー?どこかなあ。」

しばらく彼の顔や身体をじっくりと見る私。

「じゃーーーん!こたえは、はが ぬけましたあ~!」

J君は、いーーーという口をして抜けた歯のあたりを見せてくれた。

「ほうほう、いい隙間ができたね。はぬけきねん日おめでとう。

ここから、プリンとかゼリーとかにゅるにゅるだせるね。」

などと応えると、

「うん、うん。」

と言いながら満足気に着席していった。

J君が見せてくれた口のなかには、赤ちゃんの頃からお世話になった乳歯が抜けたあとに、出番をまっていた永久歯が顔をのぞかせていた。

低学年の学校生活では、いろんな場面で「あーーー!歯がぬけたあ。」という場面に出会う。小学二年生、8歳(7歳)の現在(いま)を生きている子ども(たち)にとって、抜ける・生え変わることは、特別なことなのだろう。J君の言葉をかりていうなら「きのうのぼく」と「きょうのぼく」がちがうということ。

そんな現在(いま)を生きている子どもたちと、共にいることが出来ることは、なんて尊いことなのだろうかと思いを馳せる。

金色の折り紙入りの小袋に抜けた歯を入れ、「はぬけきねん日おめでとう」と記す。受け取った子どもたちは、うれしそうにはずかしそうに、にかっと笑う。

すき間のできた口を大きく見せながら、にかっと笑う。

私もつられて、にかっと笑う。

「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」

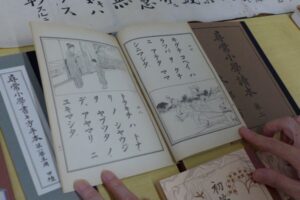

6年生の総合の授業。隔週で取り組んでいる「プロジェクト学習」。

子どもたちの「やりたい」「深掘りしたい」を大事に、学校で学んだことを活かして、各々でテーマ設定し、それぞれの学びかたで深掘りしていきます。

自給自足プロジェクトでは濾過装置を作ってみたり、火起こしプロジェクトは火が起きる原理を探究したり、チョーク再生プロジェクトは学校中のチョークの粉をかき集め、再生させてみたり。いろんな活動が同時多発的に行われており、活動しながら学び、他のチームの活動を見ながら学び、一つの空間にいろんな学びが広がっています。

畑プロジェクトは育てたい野菜を育て、時には草むしりをし、収穫します。収穫した野菜で調理。やみつき無限ピーマンや、きゅうりの韓国風のり和え、梅ジュースなどを作っていました。トマトはその場で洗ってガブリッ。

歴史料理プロジェクトは、縄文ハンバーグを作ったり、戦時中のすいとんを作ったり。

また、ペットボトルキャップを回収し、粉砕し、アイロンで溶かしてアクセサリー作りに挑戦する人も!

廃棄されるものが、価値あるモノに生まれ変わる瞬間に出会い、子どもたちは感動しています。

最後に子どもの振り返りを紹介。夏休み明けも、子どもの豊かな学びを創造し、一人ひとりの「やりたい」を尊重していきます。

・今週、プロジェクト学習があった。僕は不安だ。だって、本当にあの粉からどうやったらチョークになるのか、分からないからだ。粉の固まりに「水」や「のり」を混ぜた。より細かくチョークの粉を砕いてみた。でも、僕の心の中には(本当にチョークになるだろうか?チョーク再生の意味は何?)そんな”不安”という二文字が僕の頭から離れないのだ。でもチョークの作り方を調べたら面白くない。だから、「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」というし、試して試して試しまくれば、いつかは作れる!そう思って誤魔化しているが、いっつも、この事が頭をよぎる(ご飯の時以外)。いつできるか、本当に完成するのか、すごく不安です。

「今日のひらがなは、なんだろう。」

入学してから、1学期でさまざまなことを学んだ1年生。今日は、国語のひらがな学習について紹介します。

1学期で、ひらがなをすべて学びました。桐朋小学校では、1文字1文字ゆっくりと丁寧に学ぶことを大切にしています。日々の授業では、「言葉」「物」「音」がつながることを意識して学びました。

※写真は、「こ」の字を学んだ時の発表「『こ』んざつ」を表しています。

ひらがな学習も、毎日ただ順番に学ぶのだけではもったいないです。系統的に学べるように順番や内容を構成しました。

①「こ」を学んだ次の日の国語の授業

前日に「こ」を学んだ子どもたち。「さ」の中にある秘密を見つけます。

これを読んでいる皆さんはお気づきでしょうか。

~少し考える時間~

子どもたちが実際に言ったことは、

「『さ』の中に、『こ』が隠れているよ。」

「2本目(2画目のこと)のななめで しゅっがなければ『こ』だ。」

でした。「さ」だけを学ぶのではなく、前の「こ」と関連付けて学ぶ姿勢が素敵だなぁと思いました。

②「さ」を学んだ次の日の国語の授業

前日に「さ」を学んだ子どもたち。すかさず

「昨日は、さをやったから、今日はきだろうな。」

と、授業の前から予想します。自然と系統性を見出すようになってきたのは、この頃からでした。

先生から「今日は、〇の字をやるよ~」「は~い」

このような受動的な学びばかりでは、子どもたちはきっと飽きてしまうと思いますし、私たちはもったいないなぁと思っています。

ひらがなを一文字一文字ばらばらに学ぶのではなく、①②の授業のように、前や次の学習とつなげて考えながら学ぶことで、主体的な学びになっていくのではないかと思います。2学期も子どもたちと一緒に楽しみながら授業を創っていきたいです。

※写真は、「ひらがな」すべてを学んだ後の様子。達成感が表情から伝わります。

奈良教育大学の戦争遺構[Ⅱー398]

8月9日~12日、奈良教育大学、奈良教育大学附属小学校での研究会に参加しました。

12日、奈良教育大学戦争遺構保存会(以下、戦争遺構保存会)の学生さん、先生方が学内の戦争遺構を案内をしてくれました。たくさんの学び、発見がありました。戦争遺構保存会の皆さん、ありがとうございました。

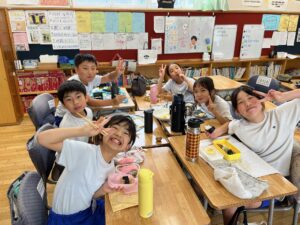

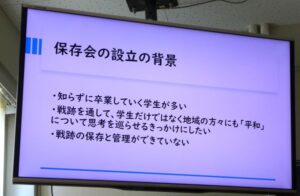

戦争遺構保存会の方のスライドより

戦争遺構保存会の方のスライドより

【弾薬庫】 下の写真。現在、弓道場の横に、イギリス式レンガの積み方をした「弾薬庫」だった建物が残っていました。

【周辺土堤】 弾薬庫のまわりの土堤は、カラタチの木が多くあったそうです。カラタチの鋭い棘が出入りを阻止したり、射撃場の弾が外にはねたりしないように植えられていたそうです。

【営庭】 奈良教育大学正門付近にあった営庭(下の写真)。この場所にも、鹿がたくさんいました。奈良教育大学附属小学校には、泉水庭園が残っています。

【吉備塚古墳】 吉備真備の墓と伝えられています。クヌギの大木に覆われていました。当時、多くの軍人がここで自殺を図ったそうです。

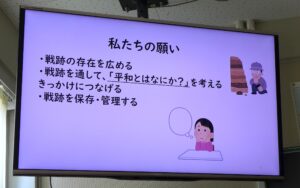

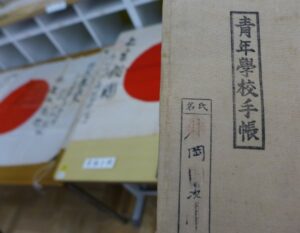

【糧秣倉庫】 当時、軍人や馬用の食糧の貯蔵に使用され、現在は、教育資料館になっています。

【北門】 当時は、生活資材搬入のために使用されたそうです。下の写真

【野仏集場】 野仏は、駐屯地になる前の田畑から集められたものだそうです。「厳しい訓練に耐えかねて、幾人もの若い軍人が首を吊り、命を絶ったため、作られた地蔵が置かれている場所である。遺族が訪れて、敷地の隅に集積された野仏に手を合わせる姿が見られたと言われている。」(パンフレットより)

奈良教育大学の敷地が、かつて陸軍の兵営で、明治から終戦まで、延べ7万人もの将兵が駐屯していたそうです。「奈良教育大学 昔ここには軍隊がいた!! 奈良聯隊(れんたい)」(戦争遺構保存会作成)のパンフレットには、「1909年に、陸軍歩兵53聯隊が新設され、現在の奈良教育大学の敷地に駐屯した。当時は徴兵検査に合格しても、大阪や京都の聯隊に入隊せねばならず、『奈良に聯隊を』の声が高まっていた。しかし、1925年には政府主体の軍備縮小計画に伴い、53聯隊は廃止されるが、まもなく奈良県出身者が多く入隊していた陸軍歩兵38聯隊が京都から移駐し、日中戦争発生後は中国に進駐する。同聯隊は、南京にも関与した。戦争後は米軍の駐屯地として接収されるが、1958年に奈良教育大学の前身にあたる奈良学芸大学が敷地をもらい受け、現在に至る。」と書かれていました。

遺品などが教育資料館にありました。(かつては【糧秣倉庫】として使用)この日は、小学校の教室に展示してくださり、手にとってみることができました。

パンフレットには、「奈良県出身者が多く入隊していた陸軍歩兵38聯隊が京都から移駐し、日中戦争発生後は中国に進駐する。同聯隊は、南京にも関与」と書かれています。学生さんの報告には、「1937年11月 『大和旭新聞』の報道 助川部隊は約7000の捕虜を擁しており、処理に悩まされた」「助川部隊の『戦闘詳報』によれば、捕虜が7200人とあるのにほぼ一致」「捕虜に悩まされた結果⇒放火 戦死者の中に、女学生や中学生、一般市民が含まれていた?」「1938年9月 歩兵38聯隊の補充隊などで編成された歩兵第51聯隊が武漢作戦<日本軍による毒ガスの本格的使用>に参加。後に南京付近の守備にあたる」「南京事件に関わった歩兵第38聯隊がいて、その後、グアム島で玉砕、4000人いた兵士で生き残ったのは数名だった」などが語られました。

私が研究会で行った奈良教育大学と奈良教育大学附属小学校、奈良教育大学にある戦跡、その戦跡を保存し、学び続け、地域にも伝えようとする学生や先生たち、戦跡にかかわる歴史への学び、そして加害の歴史など、私の中でつながっていき、さらに学びたい気持ちになりました。

戦争遺構保存会の学生さんは、「学長ともかけあって、遺跡の看板の設置を申し入れたが、予算の関係で実現できなかった。そこで、戦争遺構の地図とパンフレットを作製」したそうです。

「学生有志の集まりとして『奈良教育大学戦争遺構保存会』を立ち上げ、この度、『奈良教育大学戦争遺構パンフレット』を作成しました。/このパンフレットを作成するに当って、奈良県立図書情報館や奈良教育大学図書館での資料集めや、大学内の戦争遺構をめぐるフィールドワークなどを行い、歴史に思いを馳せ、今後の生活をどのようにしていくのかということを考える場として残していくための方法や文章を考えました。ただ単に戦争に反対するだけでなく、なぜ戦争が起こるのか、なぜ戦力を持たなければならなくなったのか、どのようにすれば戦いのない世の中を作ることができるのかということを考えることが平和学習としてできることなのではないでしょうか。少なくとも私たちはそのような願いや想いを込めてパンフレットづくりに励みました。(後略)」(『授業と課外活動の連携による平和学習の開発ー教員養成における取り組みを事例としてー』向井夫佐代、板橋孝幸、奈良教育大学 ESD・SDGsセンター研究紀要より引用)

野菜の収穫と雑草とり

2年生は、畑で育てている野菜の収穫と雑草とりをしました。

暑さのため、作業時間を限りなく少なくしての取り組みでしたが、新鮮な野菜を収穫できました。

子どもたちは、

「あっという間に草がボーボーになっている。」

「なかなかぬけない。雑草ってこんなに力強いんだ。」

「こんなに、実が大きくなってるよ。」

と植物の生命力や生長に驚いたり、感動したりしながら作業に取り組みました。

墨作り体験

書写の授業の一環で、奈良県で墨職人をされている錦光園の長野睦さんに、墨作りを教えていただきました。

4年生のころから書写の時間の初めに、子どもたちが熱心に固形墨を擦って墨液を作っている姿を見ていて、ぜひ体験してほしいと思ったことが、今回の体験学習実施のきっかけです。

生の墨は、菜種油などを燃やして煤を採り、膠と混ぜて作られます。温かく柔らかいものですが、短時間のうちに練りながら空気を抜き、丸めたものを棒状に伸ばして型に入れれば出来上がりです。この出来上がったものを3ヶ月間、桐の箱に入れて置いておくことで、いつも使っているような固形墨が完成します。実際に、子どもたちが練って作った墨は、3ヶ月後の10月に出来上がる予定です。

墨を使う人が減っていることや、職人技であるにもかかわらず後継者が不足しており、現在9つしか墨作りをしているところがないそうです。貴重な経験をさせていただけたと思います。

以下は、子どもたちの感想です。

▢すみ作りのプロにすみ作りを教えてもらいました。そのうえで、ぼくは青や赤色などのすみはあるのか気になったので、聞いてみた。「青や赤色のけむりはないので…」と聞き、ダメかーと思った時、プロの人が「動物のゼラチンに青や赤色が入っていたら付くかも」と言っていました。いつか作ってみたいと思いました。

▢すみを作ったりする授業をやりました。初めて知ることが多くて、おもしろかったです。すみ作りは初めての感覚で、おもしろかったです。

▢とても新せんな感じだったけど、思いのほかくさかったです。でき上がるのが楽しみです。

▢なまずみの触感が気持ちよかった。3ヶ月後にはこをあけるのが楽しみです。

▢生ずみは、意外とかたくてだん力があった。ひびが入ってて心配。楽しかった。

▢(すみを)作るのに、とても長い事かけて作っていることがわかりました。実際にやってみたらおもしろくて、楽しかったです。すぐそこにある物でも、とても長い事かけて作っていることが改めてわかりました。

▢プロの人からすみ作りを教えてもらいました。すみ店っていうのが全国に9けんしかないのがびっくりしました。すみがすごくやわらかくて、ねんどをさわっている気分でした。すみがタイムカプセルみたいなもののような感じがしました。

▢今日のすみづくり、おもしろかった!一番おどろいたのは、全国ですみ屋さんは9つしかないこと!そのうち8つは奈良県だということ!あれはビックリ!すみをこねているのおもしろかった!ねんどみたいだったよ。丸くするところでめっちゃつやつやになっていたのが「すごいっ!!」って思ったよ。

▢生すみが最初あったかくて、ねん土みたいでおもしろかったよ!3ヶ月後が楽しみ!

▢最初は空気をぬいて丸くして、その次に棒状にして指でにぎって、最後にかんそうさせたら完成です。ぼくはにぎってかたを取るのが難しかったけれど、うまく完成できてうれしいです。使うのが楽しみだな。

▢おもしろかった点は、材料が3つだということです。たった3つで、あんなものができると思うと、おもしろかったです。

▢すみ作り、すごく楽しかったから、「すみキット」みたいなものがあったらよさそう。

▢材料で印象に残ったのは香料。ニオイがおもしろい感じ。でも、ふだん使っているすみは、こんなニオイがしないからびっくり。あと、形を作ってから3か月も待たないといけないなんて…。話を聞けば聞くほど、大変なのがわかった。

▢1つの材料(例えば「すす」)を作るだけで、かなり時間がかかる上に、すべてをまぜてかたちを作って固めるとなると、毎日作らなきゃふつうに買えないんだろうと思ったし、見せてくれた倍くらいのスピードとなると…。(自分が)すみ作りした時もひびが入ってしまって、職人さんってスゲーって思いました。

▢墨の作り方がずっと変わっていないのもすごいと思いました。あと、実さいに作ってみて、ひびとかがあるとやり直しになってどんどん固くなっていくのも大変でした。時間とか技術とかはやっぱり大切だと思いました。

8月6日[Ⅱー397]

8月6日、広島へ原爆が投下され、今年で79年になりました。朝テレビに、本校に来てくださっている山岡美知子さん(平和記念資料館や平和公園をガイドし、被爆体験伝承者1期生として国内外の人たちに被爆の実相を伝えて続けている)が出ていました。続けて、平和記念公園での平和記念式典を見て、投下時刻8時15分に、平和を祈りました。

式典では、広島松井市長が、「皆さん、自国の安全保障のためには核戦力の強化が必要だという考え方をどう思われますか。また、他国より優位に立ち続けるために繰り広げられている軍備拡大競争についてどう思いますか。」と平和宣言を語りはじめました。

松井市長は、宣言のなかで、1989年、民主化に向けた市民運動の高まり、東西冷戦の象徴だったベルリンの壁の崩壊、「われわれには平和が必要であり、軍備競争を停止し、核の恐怖を止め、核兵器を根絶し、地域紛争の政治的解決を執拗に追求する」とゴルバチョフ元大統領の決意、レーガン元大統領との対話で戦略核兵器削減条約の締結の実現などを述べていました。そして、「皆さん、混迷を極めている世界情勢をただ悲観するのではなく、こうした先人たちと同様に決意し、希望を胸に心を一つにして行動を起こしましょう。そうすれば、核抑止力に依存する為政者に政策転換を促すことができるはずです。必ずできます。」と呼びかけられ、心に響きました。

しぜんひろばで育つ被爆アオギリ2世

しぜんひろばで育つ被爆アオギリ2世

続いて、岸田総理大臣は「首相あいさつ」で、「核軍縮を巡る国際社会の分断の深まりやロシアによる核の威嚇等により、核軍縮を巡る情勢は一層厳しさを増しています。しかし、『核兵器のない世界』への道のりがいかに厳しいものであったとしても、我々はその歩みを止める訳にはいきません。」と述べていました。そのことばを聞いていて、総理大臣は、7月に、「『核の傘』を含む米国の戦力で日本への攻撃を思いとどまらせる拡大抑止をめぐる日米閣僚級会合」で話をしていたことを思い出しました。

翌7日の朝日新聞に、岸田首相は「6日の平和記念式典で決意を改めて語った」が、「約10日前に日米閣僚級会合」で「日本が米国の「核の傘」で守られていることを国内外に誇示したばかり」と述べ、「矛盾」を指摘していました。

私たちは、核兵器廃絶をめざすのか、核抑止力に守られることをめざすのか、核禁止に取り組むのか、これからどうしていくかを考え、行動していかなくてはなりません。

8月7日、しぜんひろば

8月7日、しぜんひろば

7日の朝日新聞には、元NHK杉浦アナの記事も出ていました。杉浦さんは、13歳で被爆したお父さんの体験を「家族伝承者」と語っていることや「父は戦争や核兵器は絶対によくないと考える一方、現状を容認する核抑止論者です。娘としては歯がゆいですよね。あれだけの体験をしながらなぜ、って。核抑止の考え方が危ういということをメディアももっと伝えていくべき」などと述べていました。それから、「暴力を絶対的に否定するには、暴力を憎しみを持って否定するぐらいの強さがないと、安易に武力に頼りたくなる。それを自覚するためにも、原爆を含めた被害だけでなく、日本の加害の歴史を見つめることが必要です。『自分たちが正義である』という戦争はない、と知らなければいけない」と述べていました。なぜ加害の歴史を見つめるのかを考えさせられました。

8月、いろいろな機会に、平和について考えていきます。

いももちづくりに挑戦!

4年生は昨年度から畑でじゃがいもを育てていました。暑い中、たくさんのじゃがいもを収穫しました。

そしてそのじゃがいもを使って、いももちづくりをしました。お家の人のお手伝いもなし。自分たちで火を使って調理する。きっとドキドキしていた人もいたでしょう。

調理の前に作り方や安全に作るための約束を確認し、いよいよ調理開始!みんな声をかけあいながら、順番などでもめないように話し合いながら、そして「作りながら片付ける」というポイントを意識しながら、とてもスムーズに安全に、楽しく作ることができました。

できたいももちの形は実に様々!小さくたくさん作る班もあれば、大きく少なめで作る班もありました。どれもとってもおいしそう!

調理と片付けが終わった班はできたいももちを持って教室へ。この日は机を向かい合わせていももちを囲んで、お弁当と一緒に食べました。

「もちもちしてる~!」、「おいしい!」、「しょうゆがほしい!」、「食べ過ぎた~」…

みんなで力を合わせて作ったいももち、とってもおいしかったようです。私も1ついただいたけど、もっちもちでおいしかった~。他の先生におすそわけしている班もあったけど、好評だったかな?