投稿者: tohoblog

書きたい想いがあるから〜大切なパートナーさんへ〜

終業式の前、1年生の教室ではある作戦会議が行われていました。

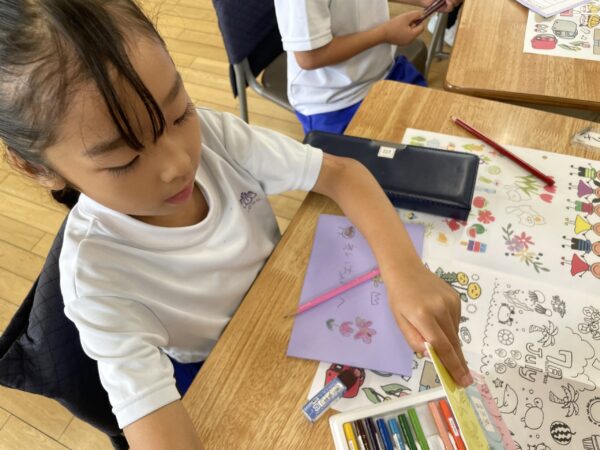

「なにをかこうかな。」

「どんなものがすきなのかな。」

「なにをかいたらよろこんでくれるかな。」

ひらがなを全部習い終えた最後、1年生が挑戦したこと。それは、

“文字は誰かに想いを伝えることができる”

ならば、入学前から一番お世話になってきたパートナーさんに

今度は1年生からお手紙を書いてこれまでの気持ちを伝えようということ。

パートナーさんと一緒に積み上げてきたこと、

自分たちがしてもらったことを改めて振り返ると、こんなにもたくさんの愛をもらっていたのだと実感しました。

何を書きたいのか作戦会議をした時も

「入学式前ドキドキが止まらなかったけど、パートナーさんが電話をかけてくれて、”待ってるよ”って言ってくれて嬉しかったんだ。」

「学校案内をしてくれた時、”いつでも一緒に遊んであげる券”をくれて嬉しかった」

「私も、”ぎゅーってしてもらえる券”をもらったよ。」

「お手紙ファイルにね、僕の好きなものがいっぱい描いてあって、ありがとうって思った」

「七夕に、一緒にお願いごとを書いて、飾りの作り方を教えてもらえた!」

「学校くる時に毎日待ってくれてたり、バスで会うと手を降ってくれるのが嬉しい。」

溢れるくらいに出てきた思い出の数々。

きっとその裏にも、表現しきれないところにも、たくさんのエピソードがあるのだろうと思います。

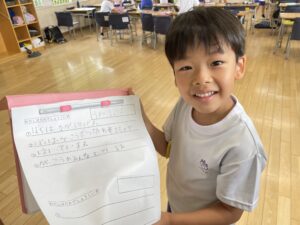

伝えたい気持ちがあるからこそ、習い終わったひらがなを思い出しながら、丁寧に1文字1文字綴っていった時間。

好きなものを会話の中から想像して、何色が好きなのかも何度も尋ねながら一生懸命描いたメッセージカード。

絵が上手に描けない〜と嘆いていた子もいたけれど

どんなに正確で美しいイラストよりも、パートナーの”あなた”が描いてくれたもの、

一文でも、”いつも、ありがとう”と綴ってくれた言葉が、

きっときっとパートナーさんの元に、輝きながら届いているよ。

学び、感じ、表現し、届ける。その喜びを、これからもたっくさん、一緒に経験していこう!

創立70周年に向けて [Ⅱー396]

2025年度は、初等部創立70周年を迎えます。初等部にかかわる人たちと喜び合いたいと考え、準備をすすめています。この夏、園案内、学校案内を見直し、2025年以降~、園、学校で大切にしたいことを職員全員で話し合っています。

8月、理科園しぜんひろば

8月、理科園しぜんひろば

現在、人々が平和で仲良く暮らすにはどうしたらよいのか、地球環境の危機的な状況を変えていくにはどうすればよいかなど、私たちの課題はたくさんあります。幼児期、児童期から、人と交わることや自然との触れあいを心地よいと思える感性が育まれていることが大切だと考え、保育、教育を行います。体験により価値づけ、意味づけがされて、その子その子の意味の世界がつくられる道筋を大切に、幼児期、児童期の子どもたちが夢中になって遊ぶ、学ぶ中で身に着けていけるようにしていきたいという願い、理想を持ちます。

初等部の研究会に何度も来てくださった汐見稔幸先生は、『保育のグランドデザインを描く』(ミネルヴァ書房)などで、「すべての子どもたちが人間らしく生きていき、自分を大事にすると同時に他者を大事にしながら、格差のないコミュニティーを実現し、社会が抱える諸課題に立ち向かっていけるような人間になってもらうためには、幼児期、児童期にどういう体験をしたらいいのか。」と問うています。どんな人間になってほしいのか、そのために初等部としてどんなことができるのか、そうしたことを大切に考えています。

7月、園田青年会の人たちと美ら桐朋の人たち

7月、園田青年会の人たちと美ら桐朋の人たち

現在、桐朋小学校の教育目標は、「子ども一人ひとりを原点に。」「自分自身の人生の主人公に、そして社会のつくり手となりゆくための根っこを育てる。」です。

学校案内などには、「「子どもを原点に」という時の「子ども」とは、十人十色の子どもであり、その全てがかけがえのない価値を持った存在です。(中略)桐朋小学校では、子ども一人ひとりを尊び、ていねいに寄り添います。そして常に目の前の子どもの姿から教育を創り出していきます。」と書いています。

前理事長の小柳敏志先生は、初等部の教育について「まず出発点に一人ひとりの子ども達が、子ども自分は自分でよいのだと思えること、自分を大切だと思う心があるということだと思います。そして、自分は自分でよいと思うとともに、他の人のこともその人はその人でよいのだと認めることだと思います。」と、話してくださいました。

それから、「社会のつくり手となりゆくための根っこを育てる」という目標に対しては、小柳先生は「生涯を通して地球市民としての自己実現のための素地の形成を援助する。」と受けとめ、初等部で大切にすることを希望を込めて話してくださいました。

いろいろな方にお世話になって70周年を迎え、そして80周年に向かって進みます。私たちは何を大切に子どもたちとの日々を過ごしていくのかをこの夏もじっくり考えていこうと思います。

8月、しぜんひろばの様子

8月、しぜんひろばの様子

それから、小学校の教育目標である社会の主人公、担い手としての根っこを育むことを目指すならば、私自身が社会の主人公として生きる生き方を追求しているか問われていると思います。そして、自身の社会や世界の見方と関わりを問い、教育観を鍛え、教育実践を創る過程に自己の形成、成長をもちたいと考えます。

7月、秋の遠足の実踏

7月、秋の遠足の実踏

パリオリンピックが連日報道されています。

オリンピック期間も、世界では戦争、攻撃が止みません。先日、NHKで、ガザ地区南部の病院で活動する国際NGO、国境なき医師団の医師が「私たちからのメッセージは明確だ。安全な場所などない。停戦が必要だ」と述べていました。

オリンピズムの目的は、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会を奨励することを目指し、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである」と、オリンピック憲章で定められています。

世界中で停戦の声がひろがり、停戦してほしい。

児童会発表 『ジュライでトライ キッズサマーフェス』

- 桐朋小学校では前期と後期に委員会の子どもたちが企画する行事が行われます。いつも放課後の時間が異なる1・2年生もこの日だけは3~6年生と同じ時間まで学校に残って楽しみことができます。

5・6年生はこの日のために自治の時間だけではなく、休み時間や放課後も使い、全校生徒が安全に楽しく遊べるように企画し準備をすすめてきました。

「なぞときタイムアタック!(プレイルーム委員会)」

「スーパー放送ブラザーズ~人間すごろく編~(放送委員会)」

「おばけやしきぴったりアドベンチャー(代表委員会)」

「しょうがいぶつにかくれて逃げる❕~サバイバルおにごっこ~(体育委員会)」

「ハリーポッターと秘密の図書室(図書委員会)」

「ストラックアウト(遊び企画委員会)」

「自然ものづくり&自然鬼ごっこ(理科園自然広場委員会)」

「ミニゲームステーション(保険委員会)」

といった出し物が企画されました。

本番当日はどこの委員会の出し物も大盛況!あまりの盛況ぶりに時間内にどうしても並んでいる全員が楽しめない・・・という委員会もありましたが、「まだ1度も入っていない1・2年生を先に通してあげよう」と上級生が譲ってくれる場面も見られました。

どこの委員会も準備に時間と労力がかかり大変そうでした。それでも5・6年生たちは「俺たちの委員会が1番人が来たよな!次はなにするか!」「たくさんお客さんが来てくれてうれしいな」なんて語りながら笑顔で会が終了しました。

今回は夏祭りの紹介でしが、子どもたちは日常の中で日々様々なことを自分たちで企画し、全員がどうしたら楽しむことができるか話し合いを続けていきます。日頃から仲間と協力しながらできっこないではなくて、どうしたらできるか?を考えあう経験を積み重ねていくことが “一人ひとりが社会の主人公となりゆくための根っこを育てることに繋がっていくのだと思います。

次のどんな出し物が企画されるでしょうか?楽しみです。

体験会と説明会の予約受付は、7月29日(月)正午開始です

本校にご興味をお持ちくださる皆様

8月31日(土)開催の学校体験会と学校説明会のお申し込みは、明日(7月29日 月曜日正午)から受付です。

★満席表示は、以降にキャンセルがあった場合に解除されます。お手数ですが適宜ご確認ください。

★男女の枠、年齢の制限などよくおたしかめください。

★年長児体験会と説明会どちらにも参加される場合は、それぞれお申込みが必要です。

★夏季休業中は、お電話が繋がらない場合もございます。ご承知おきください。

◆学校体験会(小学校校舎内)

対象:年長児+保護者1名(保護者のみの参加、きょうだいの同伴不可)

各回、開始時刻の15分前受付です。

①8:45~9:55(男女枠あり)

②10:15~11:25(男女枠あり)

③13:00~14:10(男女枠あり)

内容:低学年校舎での教室体験と、校舎内ブース見学

・各回、70分程度の予定です。

・双子のごきょうだいは、それぞれお申込みください。(付き添いの保護者は1名でも構いません)

※②の枠は、下記説明会と重なっています。重複して参加することは出来ませんのでご注意ください。

◆小学校説明会(ポロニアホール)

対象:お子さんの年齢制限なし

〇10:20受付 10:40開始~11:30終了予定

内容:校長、運営委員長、地球市民の時間について現6年担任がお話しいたします。

・大人向きの説明会です。1家庭2名まで。(お子さんの年齢制限なく、参加できます。)

・体験会とのお子さんの連続参加は、負担が大きいためご配慮ください。

桐朋小学校 教務

しぜんひろばの楽しみ方

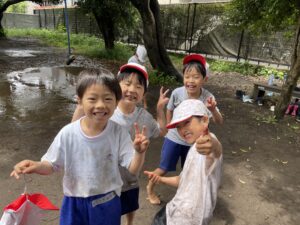

子どもたちの大切な遊び場、しぜんひろば。

休み時間だけではなく、

1年生のひらがな学習で「く」と出会った日なんかは、

しぜんひろばが教室。くさぶねを作って池に浮かべてみましょ。

どろだんごを作るのだって面白い。

いい仕上げの粉の在処はどこ?探すのだって大冒険。

2年生の先輩たちに聞きに行き、特別に秘密の在処を教えてもらって大興奮。

土の水の配分や、磨き方などは試行錯誤の連続。途中の団子は隠し場所にそっとしまって

続きはまた明日。

雨の日だって、雨の次の日だって、しぜんひろばは最高の遊び場所!

水位が高くなった池に落ちないように飛び石をするのは、いつもよりもスリリング。

雨で水浸しになった広場は、裸足になってバシャンバシャンと跳ねるのが気持ちいい。

雨水が温められてフカフカの泥水になった時の足の裏の感触はなんとも表現し難い気持ちよさ。

生き物を見つけるのだっておてのもの。

ちょうど図鑑でみたダンゴムシの脱皮のやり方、手の中で脱皮し始めるダンゴムシと出会った時には、もうびっくり感動大興奮。

鴨たちの遊び場にもなっているしぜんひろば。

みんなが暮らす、だからみんなで大切にする。大切にして、思いっきり楽しむ場!

これからもずっと進化し続ける場所。

ちょっとずつ泳げるようになるぞ♪

2年生の水泳の様子です。

2年生は、水遊びが楽しい気持ちを大事に、少しずつ水中に体を浮かせながら、息継ぎの仕方を学びます。

泳げることも大事なことですが、少しでも水中に浮いている時間が長くなるように、友だち同士で補助(お手伝い)して友だちの上達をサポートできるようになることも同じくらい大事です。

桐朋小学校のプールは、水深を変えられるプールなので、学年に応じて高さを変えています。

補助(お友だちのお手伝い)がやりやすい高さの水深であり、泳ぐ人も深すぎず安心した中で泳ぎます。泳ぐとき、補助の人は前に立ち、泳ぐ人の手を軽く支えてあげて一緒に進みます。

2年生からは、補助の人がリズムよく声をかけてあげて、息継ぎやキックのタイミングを学びました。

慣れてくると、補助の人は、泳ぐ人がけのび(水中にもぐってからプールのかべを両足で蹴ってスタートする)で、どのくらい一人で進めるのかがわかります。さらに、相手のことがわかってくると、息継ぎをするときにどのくらい一旦沈むのかもわかってきます。

何がうまくいかなくて、何がうまくいっているのかわかってくることで、補助の仕方もだんだん変わります。

ずっと手をもってあげていたのが、息継ぎの時だけ少しひっぱってあげるだけにしたり、支えるふりをして支えないでどこま一人でいけるか見てあげたり。

そして、今やってもらった補助の仕方を自分に取り入れて、今度は補助役をします。

「ずっと持ってて!」

「パッのときだけ!」

「見てるだけ!」

泳ぐ人も自分からお願いをして、お互いに学び合いながら授業をしました。

最後は一人で泳いでみて、自己最高記録を目指しました。

少しずつできていく達成感を味わいながら楽しくがんばっていました!いいぞ!

4年生

【体育のソーラン節練習用動画】

下のリンクをご自身のPC等に貼り付けてご覧ください。

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%e8%b6%85%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e7%af%80%e7%b7%b4%e7%bf%92%e5%8b%95%e7%94%bb&mid=7C2CF0DB8EBEC0E7E27E7C2CF0DB8EBEC0E7E27E&FORM=VIRE

【本日の遠足のお知らせ】

本日の遠足は、晴れる予報のため実施します。

山道はぬかるんでいる箇所もあると思いますので、靴の裏に滑り止めがあるかご確認の上参加してください。

(履きなれた靴の場合、滑り止めのための溝がなくなっている場合がありますので、ご注意ください。)

8:30高尾山口駅集合です。遅れないように集合してください。

【学年だより掲載の携帯電話番号の訂正 5月1日(水)更新】

遠足についての学年だより掲載の携帯番号に間違いがありましたので、訂正します。

ご確認ください。

080-1577-4948 です。朝、欠席の場合は、こちらにご連絡ください。

明日、延期の場合は、5:45にHPの学年ページにお知らせを載せますので、ご確認ください。

【4月17日(水)更新】

昨日は、お忙しい中学年・学級懇談会にご参加いただきましてありがとうございました。

学年ページは、両クラスに関わることを載せていきます。

1年間、どうぞ宜しくお願い致します。

共生、循環 [Ⅱー395]

梅雨が明けて、たいへんな暑さが続いています。急激な天候の変化にも、注意が必要です。皆さん、お互いに気をつけて過ごしましょう。

私たちは、地球「沸騰化」、戦争などの課題に向き合って生きています。課題を考えると、「共生」や「循環」ということを大切に生き、未来を築いていくことが必要ではないかと考えます。

理学博士の中村桂子さんは、「生きものの世界ではすべてが循環していることに注目」され、二酸化炭素の排出が光合成の素材となり、有機物に戻され、自然界で役に立つこと、炭素の循環に取り組むことが大切だと述べています。共生について、一人ひとりに目を向ければ、「私たちの体をつくる細胞は、バクテリアをとり込み、自分のなかで共生させることででき上った」ものであり、自分の「腸には1000種を越えるバクテリアが100兆個以上棲みついて」いて、「私という個体も共生でできていること」を学びました。他にも「共生」「循環」についてたくさん学ぶことがありました。

「共生」、「循環」を子どもたちと学び合いたいと考え、どんな学習材があるかを探しています。1学期、2冊の本と出あいました。

写真はすべて年長児の1泊2日合宿から

写真はすべて年長児の1泊2日合宿から

●命の繋がりを感じ考える『のにっき―野日記―』(近藤薫美子・作、アリス館)

イタチの死。その死骸を様々な生きものが食べ、命を繋いでいます。虫たちが「う~んいいにおいがする」「そろそろふゆじたくにかかろう」「なんかあきのおわりのおまつりみたいね」などと、イタチに集まってきました。それから冬、春を迎え、たくさんの生き物が育ちます。育った実や育った虫を食べる鳥やねずみを捕まえてイタチの子どもが食べる様子なども描かれています。

新たな命が生まれる過程で、消えていったものがたくさんいます、「地球上にいる様々な生きものたちがお互いに関わり合いながら存在している」、「多様な生きものたちと共に循環の中で生きる」などを感じ、考えさせられます。

日常生活で、いのちは大切であると考えながら、私たちは、動物、植物のいのちをいただいています。食べものとなる生きものから見たら、いのちを奪われることです。中村桂子さんは、「生きものの世界はこのようにできており、その矛盾を引き受けながら生きていくのだという気持ちをもつことが大切」と述べています。

●水の働き、水と生物のつながりについて考える『みずとはなんじゃ?』(かこさとし・作 鈴木まもる・絵、小峰書店)

水は、地球の生きものが暮らすために、とても大切な働きをしていることを述べています。水の性質をまどさんは「にんじゃのように、やくしゃのように、なんどもすがたをかえることができる」、「ちきゅうのいきもののいのちをたもつためのりょうりにんのような、いしゃのようなはたらき」をすると述べ、「クーラーのような、ふとんのようなはたらき」で生きものを守り、育てていると述べています。

この本には、かこさんがこれまで描いてきた様々な主人公たち(「だるまちゃん」「からすのパンやさん」など。「いろいろな違いが違いのままでいいし、そのまま存在していくことの根太さというか、逞しさを感じられる」枝元なほみ)も出てきます。かこさんは、私たちにたくさんの宝ものを残してくれました。

みんな元気です!(4年生八ヶ岳合宿)

初めての八ヶ岳合宿は雨の出発となりましたが、みんなザックにカバーをかけて準備は万端!

バスを降りてから約30分、がんばって歩いて八ヶ岳高原寮に到着!

あいにく初日はずっと雨に降られてしまいましたが、その分、団の仲間との時間をゆったりと過ごすことができました。

一夜明けた本日は、心配されたお天気もなんとか回復しました。

朝の散歩も吐龍の滝へのハイキングも楽しむことができました。

そして火起こしのチャレンジも大成功!

マシュマロがとろーりと焼けて、頬っぺたが落ちそうでしたね。

さあ、夜のお天気はどうなるでしょうか。

東京では見られない星空と出会えることを願いつつ、

これからキャンプファイヤーの最終準備をはじめます。

次世代に語り継ぐために(後編)

土曜参観日に、「東京大空襲」の証言をしてくれたのは、竹内静代さん(当時14歳)、元木キサ子さん(当時10歳)、二瓶治代さん(当時8歳)でした。

竹内さんの話を聴いて

・竹内さんが焼夷弾のことを教えてくれた。焼夷弾は50cmで3㎏。落としたら火がついたリボンが出てくる。それが火の雨みたいになって落ちてくる。焼夷弾って、そんなに重いとは思っていなかったし、爆弾と焼夷弾の音が違うということ、空襲を体験した人にしかわからないから聴けてよかった。明日生きられるかわからない、明後日のことなんて考えられないと言っていた。今は1週間後、1年後のことも考えられる。一日一日を大切にしようと思った。今日聴いたことを忘れずに、平和に関する学びを深めていきたい。

元木さんの話を聴いて

・一番心に残ったシーンは、元木さんが戦災孤児になってしまい、田舎に帰ってきた時の元木さんの祖母が言った言葉です。それは「なんで一緒に逃げなかったの。(母と)一緒に逃げれば死ななかった。お前らが死んで母が助かればよかったのに!」この言葉は心に残りました。元木さんの祖母は、母に生きてほしかった。元木さんより母に生きてほしかった。そんな人のところで暮らさないといけない。僕だったら苦しくて苦しくて生きていけないかも。

二瓶さんの話を聴いて

・治代さんの妹が病院で油が無くて治療してもらえない時、全く知らない人が自分の治療に使う油をくれたのはすごいと思いました。だって、自分だったらたぶん見て見ぬふりをして薬をあげないからです。治代さんも空襲の中、何人もの大人にかばってもらい助かりました。こんなふうに戦争は相手を守ると自分は死ぬ覚悟で守らなくてはいけないことに驚きました。治代さんは戦争がおきてて当たり前の時代で暮らしていた。けど私は戦争がなくて当たり前の時代に暮らしているので、戦争がないことはとても幸せなことなんだな、と改めて思いました。

後日、子どもたちは証言者に聴いた話を整理し、「自らが語り手となる活動」を行ないました。保護者の方も参観してくださり、教師と保護者と子どもと、みんなで「平和」について考え合っています。