投稿者: tohoblog

ともに考え合う平和教育➀ [Ⅱ‐383]

PTA編集部の方から「ともに考え合う平和教育」を提案していただき、座談会を開きました。その様子を3回にわたってお伝えします。3月発行、PTA機関誌『わかぎり』より転載させてもらいます。

5・6年生と先生で、しぜんひろばにツリーハウス(土台)をつくりました。

5・6年生と先生で、しぜんひろばにツリーハウス(土台)をつくりました。

桐朋小の理念でもある平和教育。学校生活を通して平和の大切さを学んでいる子どもたちですが、その全貌はなかなか保護者にはわかりません。

さまざまな学年の子どもを持つ編集セクションのメンバー(【編集】)が、樋口先生(【樋口】)にコーディネートしていただき、中村校長先生(【中村】)と近藤先生【近藤】にお話を伺いました。

桐朋の考える「平和教育」とは?

【中村】1947年に桐朋学園として「第2の出発」をし、学園の教育理念として、1947年制定教育基本法の精神を据えました。この教育基本法は、日本国憲法の民主主義と平和の理念の実現を「根本において教育の力にまつべきもの」と宣言しています。ですから、桐朋学園は憲法の掲げる恒久平和の実現を目指して教育を進めています。このような歴史と意義を踏まえて、私たちは教育活動を行っています。

【近藤】学園創立当初から、子どもたちと平和の問題を考えたいと戦争や平和を扱った文学作品を教材に取り上げ、学んでいました。PTAでは、桐朋小の保護者の戦争体験を集め1冊の本として出版し、各家庭に配っていました。修学旅行で、朝鮮の人たちの強制労働によってつくられた長野の松代大本営跡地に行って、学んだ時もありました。広島に行くようになったのは 1996年からです。

【編集】井の頭公園の彫刻園に、北村西望が長崎の平和祈念像を制作したアトリエがあって息子とも行くんですが、彼の中ではまだまだ平和という概念と結びついている感覚はないようです。

【中村】戦争の事実や戦争に関わる作品に学ぶ機会を大切にするとともに、日常の中で、子ども同士でうまくいかないこと、意見の違いが出ること、遊びなどでぶつかること、…様々な場面でその違いを話し合ったりして、相手の気持ちや考えを理解し合って、相手もかけがえのない存在なのだ、と学んでいく。そうしたことが、実は大切な「平和」教育と思っています。

桐朋小は一人ひとりが自分自身の人生の主人公に、社会の創り手に育っていくことを教育目標の一つとし、その実現のために平和の創り手としての根っこを育てていくことを大切にしています。

【樋口】6年の先生から、平和教育は5、6年生にスポットがあたりがちだけれど、1年生の時から様々な教科で取り組んで、教科だけじゃなく、放課後だったり自治の活動だったり、いろいろな所でだんだんと点が結びついて、線になっていくようなイメージでいる、という話が届いています。息子さんが今は結びついてないとお話がありましたが、こういうベースになるものがあって、高学年になった頃に具体的につながっていくのかな、と思います。

【編集】低学年は日常生活のコミュニケーションで相手の気持ちを思いやるということを知っていき、そこから平和、日本とかだんだん興味が大きくなっていく、という感じでしょうか。

【中村】6年生の授業で、友だちの言ったことが自分では思いつかない考えだったりした時に「それいいね」「なるほど」って自然に言える。新しい視点に触れ、考えを膨らませることができますし、素直に口にできるのも素敵だと思いました。

【編集】子どもたちがお互いを認め合っているのを感じますね。否定しないのが素敵だなって思います。

【近藤】それをすごく大事にして育てているので、そこが桐朋小のよいところですよね。学校の役割は、「きっかけ作り」だと思います。2年生に『トビウオのぼうやはびょうきです』や『ちいちゃんのかげおくり』などを紙芝居で読み聞かせたのですが、そのあとすぐ、「日本はアメリカと戦争をやったの?」と、質問されました。戦争の歴史をわかりやすく話すと、初めて知ることなので、子どもたちは真剣に聞いていました。そして、高学年になると、自らも学ぶことによって関心も強くなり、感受性も豊かになり、考える力がぐっと伸びます。そういう時に、書物だけでなく、いろいろな人に出会わせることや、身体で感じられる具体的なものにつなげていくことが学校の仕事だと思います。 6年生の夏の研究の戦争レポートはとても充実した学びになっています。身内の方の戦争体験を聞くことができたり、親子で一緒に戦争の歴史を学ぶ機会になっています。それをクラスの皆で読み合い共有しています。

【編集】6年生の娘と調布飛行場によく行くので、夏休みの戦争レポートは調布飛行場の特攻隊の話を調べたら? と思ったのですが、娘は「動物が好きだから、戦争の時に動物がどうしていたかを調べたい」と。探してきたのが兵器として使われた動物の話で、私も初めて知ることがたくさんありました。彼女の中で学びをつかんでいたな、という気がします。自分の興味からというのは大事だなって思いました。

【編集】私の祖父が軍医をしていて満州に行っていた写真や、新聞で満州の状況を伝えている記事を低学年の息子に見せたら身近に感じて、知りたいという思いを抱えているので、そういうところをルーツと一緒に探っていきたいです。

【編集】息子たちは昨年、地球市民の時間でウクライナのご家族と交流させて頂きました。「子どもの自分でも人を殺してはいけないと分かるのに、何で大人たちはやるんだろう」という意見や「ウクライナの立場だけじゃなく、ロシアの話も聞くべきだ」と感想を書いたお子さんがいて、そういうことを考えられるんだ、と感動しました。子どもは決して幼いから分からない存在ではないですね。

3学期、いろいろな発表が行われています。芸術短期大学生の学生、先生と学びあって劇をつくったクラスも。

3学期、いろいろな発表が行われています。芸術短期大学生の学生、先生と学びあって劇をつくったクラスも。

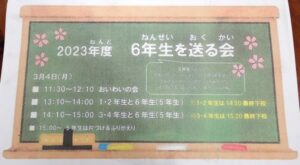

『6年生を送る会』より

先日、『6年生を送る会』が行われました。

第一部は、全校児童が集まる「お祝いの会」です。

この日のために、各学年で一生懸命に練習をしてきました。

6年生に向けて大きな声でエールを送ったり、歌を歌ったり、エピソードを話したり、6年生クイズを出したり…

「6年生のみんな、今までありがとう。」

感謝の気持ちをそれぞれが表現していました。

パートナーの2年生からは、金メダルのプレゼントが!

入学したときから、いっしょに学校に行ってくれて、すごくうれしかったよ。こまったときは、いつも助けてくれたね。

そつぎょうしてしまうのがとてもさみしいけれど、わすれないでね。大好きだよ。

そんな2年生を笑顔であたたかく迎えていた6年生の姿が印象的でした。

「こちらこそ、ありがとうね。金メダル、大切にするからね。」

6年生からは、リコーダー合奏や歌の表現、そして桐朋小学校での思い出を語ってくれました。

堂々とした姿に、頼もしさや存在の大きさを改めて感じます。

最後は、1年生から5年生まで全員のアーチをくぐり、「お祝いの会」が締めくくられました。

第二部は、「委員会発表」です。

ここでは、各委員会の5年生が発案者となり、1年生から6年生までが楽しめる企画を発表します。

目的は…6年生とたくさん触れ合いながら楽しむこと!

5年生は、「自分たちの企画に来てくれるのか、うまくいくか」ドキドキしています。

他の学年は、楽しみな気持ちでいっぱいです。

いざスタートすると、どの委員会企画にも行列ができ、大繁盛!

下級生が6年生と一緒に回っている姿もたくさん見受けられ、とても素敵な時間となりました。

卒業まであと一週間。

桐朋っ子として、一人ひとりが充実した日々を過ごせますように。

京王線(下り)利用者の下校について

柴崎駅での人身事故の影響により、現在、京王線のつつじヶ丘~飛田給、調布~若葉台間が運行を停止しています。

運転再開が確認できるまで、京王線下り方面の電車を利用しなければ帰宅できない子どもたちは、学校に待機させます。

運転再開予定は、14:40とのことです。

PTA講演会で話したことから [Ⅱー382]

PTA講演会の資料に入りきらず、話をさせていただいたことから2点について書いてみます。

(1)自己肯定感とたくさんの命とのつながり

自己肯定感を自分(たち)という視点から大切にするのと同時に、自分とつながるいろいろな命、その命に生かされているという視点も大切に持ちたい。たとえば、私たちのからだは、自分以外のたくさんの命によってつくられていることをお米で考えてみる。お米はイネ(植物)がつくる。イネは、日光、水、空気(二酸化炭素)、土(の養分)などからつくられる。そのお米を食べているのだから、たくさんの命とつながり、たくさんの命によって生かされている。イネからお米、お米からご飯とかわるには、人、道具、技術、文化、科学、歴史なども加わる。そこには、「時間的普遍性」「空間的普遍性」の積み重ねがあり、そのことによっても私たちは生きることができる。私たちは生かされていると言える。そうしたことを実感する、学ぼうという提案。[経験、実感をもとう。学びをすすめよう]

左 園庭に桐とモミジを植栽。子どもたちと大きく育てていきたいです

左 園庭に桐とモミジを植栽。子どもたちと大きく育てていきたいです

(2)情報化社会のなかでの課題 ~「読む」を取り上げて

保護者の方からは、事前に、「生まれた時から当たり前のようにある、スマホなど今や避けられないものとの付き合い方」を話してほしいと言われた。このことに関して、私の問題意識、「付き合い方」とは別の課題を設定し、考えを率直に述べた。

「情報化社会」が効率性や利便性、即効性を求めているのではないか、私たちは執拗に「一瞬で新しくなる情報」から成る「現在を追いかけ」ていないか。そして「私たちの注意はどんどん短い間隔に切り刻まれており、それはおそらく物事を深く考えるにはよくないこと」などを、立ち止まって考え合いたいと話した。

子どもたちへの影響も伝えた。「目はますます落ち着きがなくなり、…次から次へと刺激を求め、その「注意の質」はいつのまにか悪化しつつあり…」、「どんな年齢にも、目に見えない代償があります。Digital刺激がひっきりなしに続けば続くほど、ごく幼い子どもでさえ、機器を取り上げられたときに退屈と倦怠感を訴えます」、「機械は、人間のように疲れないし、感情がない。だから、こちらが止めるまでそれこそ永遠につきあってくれるし、ケンカしてゲームを投げ出すということもない。『疲れたから休もう』とか『君は弱いからいや』などという相手がいないから、コミュニケーションのわずらわしさを調整する能力は育たない」(現在は、コミュニケーションのわずらわしさを調整する能力も育つゲームがあるかも)などの危険性を捉えたいと話した。

効率性や利便性、即効性をもとめる社会のなかで、私たちは「読む」ことの意味と実践を疎かにしていないか。子どもの思考を深める大切さを、今回は「読む」を切り口に考え合いたいと話した。

「読む」ことは、私たちに、〇他者視点の取得 〇世界についての知識を増やす 〇「もっと人間的になることができます」…『ビラヴド』 魂を吸い取るようなひどい奴隷の境遇と、それを強いられる人々の絶望を経験 〇意識を変える側面…希望をなくしてやけになったり、秘めた感情に恍惚と身を焦がしたりすることが、何を意味するのか感じられるようになる 〇感情の理解 〇目の前の現実から内面的な場所へと移す能力…その場所では、年齢に関係なくほとんどの人間のありようを象徴する避けられない重荷、すなわち恐怖、不安、孤独、病、愛情の不確かさ、喪失と拒否、ときに死そのものまで、共有することができる 〇没頭…本の世界でしっかり表現された他者の思考に入り込むことで可能になるものとは、没頭の質。自分とまったく異なる人の考えや気持ちに出会う、理解するようになる 〇共感…他者を掘りさげて理解すること、異なる文化どうしのつながりが強まっている世界では欠かせないスキル などをもたらす。あらためてその大事さを捉えてみたいと話した。「情報化社会」のなかで「読む」こと、思考を深めることはどのようになっているのかを考え合いたい。

「共感」についても触れる。山極寿一は『人類は何を失いつつあるのか』で、「共感とは経験に根ざしたものです。共感という感覚を会得するには、生身の体験と時間が不可欠になってくる。それなのに、いまの効率重視、経済重視の社会は、その機会をどんどん切り捨てていく。体験や時間がかかることを排除していきます。」「効率性を重視した社会に、いまの日本の子どもたちは暮らしている。そうしたなかで、体験に根ざした実感や、共感を抱く機会は著しく減ってしまった。」と言う。

(3)皆さんと平和をつくること、地球環境危機を防ぐことを(略)

1~6年生の皆さん、心に残る6年生を送る会をありがとう!

1~6年生の皆さん、心に残る6年生を送る会をありがとう!

6年生からバトンを引き継ぐ

しぜんひろばの梅の花は満開になり、少しずつ寒さの中にも、春の気配を感じる頃となりました。

「卒業まで、あと何日。」

カウントダウンを聞くたびに寂しさを感じつつも、6年生から下級生にバトンを繋いでいきます。

今回は、”自治”をテーマに。

後期子ども集会。

来年度から委員会活動が始まる4年生、そして最上級生になる5年生に向けて行われるもの。

6年生が主体となり、「どんな活動をしているか」「どういう所にやりがいを感じているか」など、各委員会で説明をします。

劇で活動場面を再現したり、ポスターや映像をつくってまとめたり、

(図書委員会)オリジナルキャラクターが登場して、会場を盛り上げたり…

下級生に向けて、工夫を凝らした発表でわかりやすく伝えてくれました。

4年生の委員会訪問(インターン)。

子ども集会を受けて、4年生は訪問してみたい委員会を選びます。

6年生に案内されながら、実際に活動を体験することで、委員会の楽しさや大変さを感じることができたようです。

今まで知らなかったけれど、5・6年生が見えないところで色んな活動をしてくれていたことがよく分かった。

想像していたよりも、とても仕事が多くて大変なんだってこと。ありがとうと伝えたい。

私たちが、いつも楽しく学校生活を送れるように、5・6年生が支えてくれていたんだ。自分もがんばりたい!

この他にも、決められた自治の時間だけでなく、有志で活動をしてくれている6年生もいます。

例えば、学校で飼っている魚などの世話をしてくれる「水槽係」。

毎日理科室に来て、魚たちの健康状態をチェックし、エサやりや水槽管理まで自分たちで進めています。

ある時、各クラスの朝の会で、6年生の水槽係が何やら話をしている…

「?」

それは、これから「新・水槽係」になってくれる下級生を募集していたのです。

後日、新・旧メンバーで引き継ぎ会も行われていました。

大人に言われてやるのではなく自分たちが動いて、大切な仕事を担い、繋いでいく。

桐朋小学校では、「子どもたち自身が学校(生活)をつくる主体となっていく」自治活動を大事にしています。

京王線利用者の下校について

現在、調布駅での電力設備故障のため、桜上水~高幡不動、調布~若葉台、東府中~府中競馬正門前駅間で、上下線ともに運転を見合わせています。運転再開予定は、14:00とのことです。

下校時に京王線を利用する子どもたちは、運転の再開を確認するまでは、学校待機とします。

PTA講演会でお話をさせていただきました [Ⅱー381]

数年ぶりに、PTA講演会の開催。私が話をさせていただくことになり、事前にいただいたテーマは「幸せな子ども時代」でした。当日、テーマとともにいただいた4つの視点(→含む)を中心にお話させていただきました。以下、4つの視点について、レジメに書いたことから。

(1)自主性を大切に → 子どもの好奇心を育みたいが故、親があれこれ提案したり勧めてしまいがち

子どもたちには、好奇心、感動、安心感をもち、活き活きと生きることを願っています。「子どもの好奇心を育みたい」は同じ気持ちです。

「親があれこれ提案したり勧めてしまいがち」については、「やりたいことを見つけるのは子ども自身」であり、「きっかけをつくるのは大人」と考えますので、「あれこれ提案したり勧めて」いくことは良いと思います。ただし、「十回誘って一回反応があればいいかな」くらいの気持ちで。

発達心理学・特別支援教育学を専門とする赤木和重さん(神戸大学)は、「一緒にやってみようと誘いかけ、対話を重ねていくと、子どもも自分の気持ちが見えてくる」と言います。

園学校では、集団の中で「やりたい」気持ちを育むことを大切にしています。子ども集団では「楽しそう」が感染します。目的意識がなくても、突然いいこと思いついた! ということもあります。異年齢集団のなかではやりたいが見つかることが多いようです。

写真左は、5・6年生がしぜんひろばでツリーハウスを作成中。右は放課後、6年生がペーパーナイフづくりをしています。

写真左は、5・6年生がしぜんひろばでツリーハウスを作成中。右は放課後、6年生がペーパーナイフづくりをしています。

(2)自己肯定感を育てる → 自分史の話を掘り下げてお聞きしたいと思います

私の考える自己肯定感は、「自分が自分であって大丈夫」(心理臨床家 高垣忠一郎さん)、生きているだけで周りから肯定される感覚です。安心して悩むこと、苦しむことができ、ゆるすことができるのも、自己肯定感です。よいところをほめたり、資質、能力を評価して「自己肯定感」を高めるのとは違います。

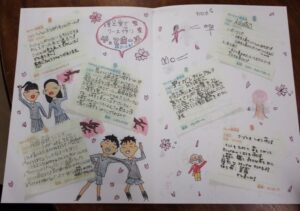

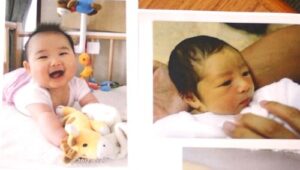

6年生の自分史(「あなたを授かる前にママのお腹に赤ちゃんが来てくれたけど、生まれてくることができなかったの。」「私にもきょうだいがいたかもしれないってこと!!」/「パパはね、僕が産まれた時、嬉しくておいおい泣いたらしい。それを聞いていた周りのパパももらい泣き。」…)を取り上げます。親への聞きとり、表現する取り組みを通して、「生きてくれる。そのことのありがたさ、かけがえのない値打ちに気づいてほしい」、「あなたが生きていることはどれほどありがたいか、親は子に伝え、子は気づく」ことなどを願っています。そして取り組みによって、「一人一人の人生を支える力」となる感覚を身につけてほしい、子どもたちに「希望」を育てたいと願います。(発達心理学者 E.H.エリクソン、児童精神科医 佐々木正美さん、幼稚園共同研究者 久保健太さん)

自分史の写真を掲載させていただきました

自分史の写真を掲載させていただきました

自己肯定感を高めるための学校での取り組みとして、「その人の中での進歩やがんばりを認める」ことを大切にしています。それは、間違えないことが良いという価値観だけではなくて、その人の中での進歩とか、頑張りとかを認められるような学級の雰囲気づくりを大切にしていく取り組みです。「間違いが生かされる―集団で学ぶことの意味や良さ」も大切にしています。学級では、失敗の中にこそ隠れている学びを大切にするため、恐れず挑戦しようよ、という空気をつくっていきたいと取り組んでいます。

写真は、4年生八ヶ岳合宿で火起こし体験。試行錯誤、失敗もします。

写真は、4年生八ヶ岳合宿で火起こし体験。試行錯誤、失敗もします。

(3)子どもの権利条約について → どこまで子どもを尊重するべきか、ボーダーラインに悩んでいます

子どもを尊重するとは、子どものいいなりになることと違います。私は、「期待を伝える」(幼稚園の共同研究者 久保健太さん)、いっしょにやる、話し合うことを大切にかかわります。それから、最初からやってはダメと禁止する(命の危険以外)のではなく、自分なりのやり方、やった結果について受けとめ、行動することも大切にしています。

子どもの権利条約では、「子どもの最善の利益をはかることが第一義的に考慮されなければならない」(教育学・教育思想史 東大名誉教授 堀尾輝久さん)と学んでいます。「子どもを尊重するべきか」は、「子どもの最善の利益」に叶うかどうかで判断します。「子どもの最善の利益」は、「子どもの興味、関心」を意味し、「子どもは、それぞれに、それなりに、自分の興味・関心をもち、何が自分の利益にかなっているかの判断をなしうる存在」として捉えます。子ども自身の判断を尊重する、小さいうちから「好き嫌いをはっきりと身振り態度で、そしてことばで表現できる子どもに育て」、「自分で判断できる自己を育てる」ことを大切にします。

2月26日、しぜんひろばで幼稚園の人たちと過ごしました

2月26日、しぜんひろばで幼稚園の人たちと過ごしました

2000年、元校園長の宮原洋一先生が学校改革に向けて、「これからの桐朋小学校の教育の極めて重要なかぎは、子どもの意見表明権をどう教育活動において受け止め、反映させていくのかということである。それは、また、子どもの意見を活かしていくということは、子どもが試行錯誤して、多くの失敗のなかから学ぶということを受け止める共通の認識を私たちが持つということでもある。」/「そして、もう一つのかぎは、一人ひとりの子どものありようを徹底して尊重するということだろう。子どものさまざまな姿を、まずは受容的にとらえることから私たちの教育活動を出発させたい。つまり、それは、私たちの教育活動を一人ひとりの子どもの『今』から出発させるという覚悟でもある。」と述べています。そのような学校を実現させたいと話し合い、2004年から学校改革をすすめました。

(4)情報化社会~デジタルツールとの関わり方~ → 生まれた時から当たり前のようにある、スマホなど今や避けられないものとの付き合い方

1月、桐朋中学校、桐朋女子中学校、桐朋学園小学校、桐朋小学校の教員が集まり、「デジタルツールとの関わり方」と指導について話し合いました。内容として、「スマホ依存・ネット依存の問題」「不適切なサイトの閲覧」「ゲームへの課金」「SNS上での不適切な使い方。たとえばLINEで特定の人物を揶揄するような書き込み」「保護者の方どうしのSNSの使い方。得られた情報は慎重に吟味を」などでした。

「情報化社会」は、効率性や利便性、即効性を求める社会のなかで、「私たちの注意はどんどん短い間隔に切り刻まれており、それはおそらく物事を深く考えるには良くないこと」、「即時性と容易さと効率を良しとする文化においては、批判的思考のあらゆる要素を発達させるには多大な時間と努力が必要なせいで、そのような思考は四面楚歌の存在になってきています。」(認知神経科学、発達心理学 メアリアン・ウルフ)などの課題を考えます。

公立小学校では、GIGAスクール構想、一人一台端末が導入されています。4月からの新教科書(今回は部分改訂)では、各教科にQRコードがつき、「できたつもり」「調べなくても」とならないか、「においや肌ざわりの大切さ」などはどうか、慎重に検討しなくてはなりません。また情報が「それが本当に正しいものか」についてもです。「個別最適化」ということも言われますが、園学校では協同での学び、「手伝ってあげる、押さえてあげる」「教えてあげる」「手伝ってとお願いする」などのかかわりも大切にしています。

2019年、藤井輝明さんの授業。「触ってごらん、ぼくの顔」より

2019年、藤井輝明さんの授業。「触ってごらん、ぼくの顔」より

2/25(日)中央線沿線説明会に参加します!

中央線沿線私立小学校合同相談会に、桐朋幼稚園と共に参加します。

・日時 2024年2月25日(日)

午前の部 10:00~12:00(受付終了)

午後の部 12:30~14:30

・場所 明星小学校(京王線府中駅または、中央線国分寺駅よりバス)

詳細と受付申し込みは こちら をご覧ください。※本校の予約サイトからではありません。

当日は、桐朋幼稚園と同ブース内にて、幼稚園と小学校の展示や個別相談をします。

桐朋幼稚園の教員も参加し、幼稚園に関するご質問や相談をお受けできる体制を整えております。ぜひ、幼稚園から見ていただけますと幸いです。

桐朋幼稚園と桐朋小学校は、共に「初等部」として位置付き、 同施設内にて生活を共にしています。幼児期・児童期の子どもたちの豊かな育ちや学びを、幼稚園・小学校の教職員が一緒に、大事に考えております。ぜひ、ブースへお越しください。

尚、午前午後ともに、個別相談には限りがございます。本展示ブースにてご予約いただき、受付票に記載されたお時間にお越しください。相談は5分以内となります。

大変心苦しいのですが、例年、個別相談会は午前午後ともに早い時間帯で満席になりがちです。

個別相談をご希望の方は、先に受付をされることをお薦めします。

2/25(日)明星小学校にて、皆さまのお越しをお待ちしております。

憧れる気持ちをきっかけに

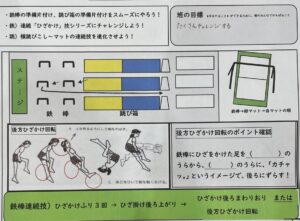

4年生の専科体育の授業。(※桐朋小学校には体育専科の教員がいます)

この時期は、器械運動の学習で、マットや跳び箱、鉄棒を使って、一人ひとりが技を磨きます。

いつものように授業が始まりましたが、しばらくすると・・・

見慣れない3人の姿が!

「今日は、この先輩たちがみんなのためにお手本を見せてくれます。」

なんと、特別ゲストとして、一つ上の学年の5年生が駆けつけてくれたのです。

「え?!」

一気に緊張感が高まる4年生。

【後方ひざかけ回転】

4年生は、まだチャレンジしたことのない技。

「一体、どのようにしてやるのだろうか…?」

しーんと集中している雰囲気の中、5年生が一人ずつ、技を披露してくれます。

片足をかけ、もう一方の足を思いっきりふりながら、勢いよく回る。

ビューンと風を切る音が聞こえてくるような、スピードと迫力!

さらに発展した技、両足でのひざかけ回転も見せてくれました。

あまりのすごさに圧倒されつつも、大きな拍手で感謝の気持ちを伝えた4年生。

さあ、ここから自分たちの目標を立てて、いざ実践!

先輩たちのお手本をイメージしながら、やる気に満ちあふれています。

「もう少しこうしたらいいんじゃない?」「回るところを補助するよ。」

お互いが声をかけながら、何度も何度もチャレンジしていくのです。

そして、ついに一人目の成功者が・・

自分もこの技ができるようになりたい!

技の格好良さや憧れる気持ち、仲間からの励ましをきっかけに、一人ひとりが力を伸ばしていきます。

京王相模原線利用者の下校について

現在、事故のため京王相模原線の調布駅・多摩センター駅間の運転が見合わせとなっています。

再開予定は15:00です。相模原線利用者は、運転の再開を確認してから下校させます。