投稿者: tohoblog

京王相模原線利用者の下校について

現在、事故のため京王相模原線の調布駅・多摩センター駅間の運転が見合わせとなっています。

再開予定は15:00です。相模原線利用者は、運転の再開を確認してから下校させます。

小田急線利用者の下校について

現在、成城学園前駅での人身事故の影響で、経堂と向ヶ丘遊園の間が運行を見合わせています。

運行再開は、14:20の予定ということですが、念のため子どもたちには、運行再開までは学校で待機するように伝えています。ご了承ください。

新入生保護者会でお話をさせていただきました [Ⅱー380]

こうした会に参加すると、いよいよ小学校での生活がはじまると意識されることもあるでしょう。たのしみがふくらむのは嬉しいことですが、小学校生活に向けてこれができていない、あれをしなければ、となると苦しくなります。

いまを大切に過ごしてほしいと願います。そして、たのしそうな生活がこれからはじまるという気持ちをふくらませていってください。

Ⅰ 桐朋小学校の教育について

教育目標は、

●原点に子どもを → 発達の主体は、子ども(たち)

●自分自身の人生の主人公、社会の担い手になりゆくための根っこを育てる

ことです。

今後、1年生の担任や学校から、1年生の生活や学習で大切にしたいことなどをお伝えし、話し合いますので、今回は、「子どもを原点にした(桐朋小学校ならではの)教育」について、4つのことをお話させていただきました。

1、その人の中での進歩やがんばりを認める

たとえば漢字の「力だめし」で、間違える子がいます。以前に、その子は、全問正解で喜ぶ友だちの姿や自分と比較して、自分のできなさを感じ、荒れたこともありました。今回は、間違えを落ち着いて受けとめていました。こうしたところにも、その子の進歩が見られます。

先生は、「惜しい間違い〇個だけというのは、努力しなければできない結果だから、ほんとにがんばったんだと思うよ。」と、その子に伝えました。努力を認め、励ますことを、私たちは大切にしています。

それから、間違えないでできたことを大事にし、間違えないことが良いという価値観だけではなくて、その人の中での進歩とか、頑張りとかを認められるような学級の雰囲気づくりを大切にしていきたいと考えて取り組んでいます。

2、間違いが生かされる―集団で学ぶことの意味や良さ

みんなの前であっけらかんと失敗して、立ち直れる子どもがいいなと思います。

人前で失敗すると、誰もがやったことを後悔しがちですが、学校での学びはむしろ失敗の中にこそ隠れていると思うことがたくさん。たとえば器械運動で、皆の前で発表する機会があります。ところがうまく行きませんでした。その人は、どこがどうしてうまく行かなかったのかを振り返り、大切なポイントを意識しながらもう一度発表をしました。それを見ていた子どもたち、先生は、失敗してもまたやってみるという気持ちと行動に学び、うまくいかなかったことを改善して取り組む姿を見て、成功への「鍵」をつかんでいくと思いました。

学級では、失敗の中にこそ隠れている学びを大切にするため、恐れず挑戦しようよ、という空気をつくっていきたいと取り組んでいます。

これまでの「歴史」において、誤りを修正することで、物事の理解は深められてきました。それから、知の創造に失敗と誤りはつきものです!

3、集団で共同、協同すること

私たちは、集団のなかで「やりたい」気持ちを育むことを大切にしています。子どもの集団では、「よく分からないけど楽しそう」という夢中が伝染します。異年齢集団のなかでは、思ってもみなかった「やりたい」が見つかるケースが多くあります。

下の写真は、放課後のしぜんひろばの様子です。ツリーハウスをつくりたいという願いがたくさんのクラスから出され、子ども集会で話し合い、5、6年生のしぜんひろば委員の子どもたちがツリーハウスを完成させようと、自治の時間や放課後などに活動をすすめてきました。どの場所にどんなツリーハウスにするかを構想し、必要な木などを買いに行く、木の長さをはかり切る、釘で固定するなど、さまざまな場面で協同し、取り組んでいます。

もう1枚の写真は、去年の4年生八ヶ岳合宿から。マシュマロを焼いて食べる活動で、まず火をつけようと、マッチをこすります。うまく火がついた後に、新聞紙に火をつけるのですが、今度はその火がまきなどにうつらず、何回も試行錯誤を繰り返しました。風の通り道を考えて木を組むこと、小さな火を大きくするすめに扇ぐことなど、友だちと一緒に取り組みました。

4、自由、「ブラブラ」が認められる-休み時間、放課後の子ども

自由な時間、空間で、創造がひろがります。いいことひらめいた! が生まれます。

子どもの権利として、「余暇」「休息」「何もしない時間」があります。私たちは休み時間や放課後も大切にしています。かつて、ニュートンがペストが流行し、大学が休校となった際に、自由な時間から重力の法則を発見しました。その自由な時間を「創造的休暇」と呼んでいるそうです。

下の写真は、放課後の工作室、6年生の人たちです。硬くて重い黒檀を一生懸命に磨いていました。磨いている姿がたのしそうで、すてきな作品に仕上げようとしています。磨いたところを触らせてもらうと、刃先の鋭さを感じます。紙をスッーと切って、するどい切れ味を見せてくれました。また、小さいサイズのもの、穴を真ん中付近にあけるなど、こだわり、センスを感じました。友だちの良さに声をあげて、まねしたり、憧れて自身もつくっていくことなどがいいなと思いました。

5、子どもの権利条約(以前の内容に重複します)

1989年、国連総会で採択、日本は1994年に国会で批准し、世界で158番目の締約国となりました。2024年は、批准して30年の年です。子ども権利条約に光があてられることを願っています。

その内容は、

〇「子ども」は、あせらずゆっくりたっぷり自分(たち)らしく子ども時代を過ごそう。

〇「権利」とは、人間として誰もが持っていて当たり前のこと。たとえば、「安心」、「自由」、「自信」など。「安心」とは「心が安らか」で「いのちの危険や病気になっても治療が受けられるなどの不安がな」いこと。「自由」は、「自分の考えが大切にされ、行動できる」こと。「自信」は、「自分のことを価値ある存在として自分自身を認められること」です。

〇「条約」は、国家間で取り交わした約束事のことで、重い意味を持っています。

これまで残念ながら、「国連子どもの権利委員会」より、「「子ども期」、子どもの意見表明権、「子どもの保護」において、国家の責任と義務を再構築すべき」などと、日本政府に求められてきました。

上記の1~4は、「子ども期」「子どもの意見表明権」などを意識しての取り組みです。

Ⅱ 大事にしていきたいこと(学校で、家庭で、いっしょに)

今回は、「自己肯定感」を大事にしたいと話しました。私たちは、「自分が自分であって大丈夫」(高垣忠一郎さんからの学び)という感覚を大切にしています。「生きているだけで周りから肯定される感覚」とも考えます。

この「自己肯定感」を大事にしたい、それは前記の4つのことにもつながります。

自己肯定感とは、よいところをほめたり、資質、能力を評価して「自己肯定感」を高めるのとは違います。この続きを今度書いてみます。

イスラミックスクールとの交流

長い間、着々と準備を進めてきた他校との交流企画。

今回はイスラミックスクールとの交流ということもあり、異文化にふれながら、言葉の壁を乗り越えながら、一緒に過ごす時間を楽しむ姿が印象的でした。

・最初は仲良くなれるか心配だったけど、みんな仲良くしてくれて、好きなアニメが一緒の人もいれば、好きなスポーツが一緒の人もいた。なにより一番嬉しかったのは、イスラミックスクールの人と友達になれたことだ。

国籍が違うと文化も全く違うイメージだったようで、共通の趣味を発見するたびに興奮する子どもたち。共通のものが見つかるだけで一気に距離が近くなる。自己紹介だけでも大盛り上がりでした。

・サウダが最初はシャイではずかしがっていたけど、最後は笑ってくれて楽しんでくれたからうれしかった。カードゲームの説明をするときに、みんながおもしろおかしく一生けん命説明していたから、そういう雰囲気もよかったのかもしれない。

・アイスちゃんとは仲良くなれた。単語もそこまで話せないけど、アイコンタクトやボディーランゲージで通じた!言葉はちがっても、わかろうとしてくれて、うれしかった。だるまさんがころんだをした時、みんなで「アイスちゃんが言いにくいんじゃ?」と相談して、「Run・run・stop!」というかけ声をつくったら、アイスちゃんは楽しそうに鬼をやっていた!

英語が話せなくても、アイコンタクトやボディーランゲージで通じる!やりとりができる!

交流する前から、「間違ってもいいから一生懸命伝えよう」と話してきました。

うまくいかないことを楽しみつつ一生懸命伝えようと工夫していて、様子を見ているだけでもワクワクしました。

子どもたちの振り返りには、「サウダさんも楽しそうにしていたようなので嬉しかった」「遊んだ時、ズナちゃんは本気でやってくれて嬉しかった」「バスケをやってすごく笑っていて、こっちも楽しかったです」などと書かれており、自分が楽しむことはもちろん、イスラミックスクールの子どもたちが楽しめるように、遊びを工夫したり気にかけたりしている様子が伝わってきました。

・イスラミックスクールの子、サウダちゃんが何回もシュートに挑戦して成功してスゴイッ!って思いました。イスラム教の人たちはこわい印象に思われがちですが、ぜんぜんそんなことない、むしろやさしかったです。

子どもたちが設定した目標は「お互いのことを知る」「遊んで話して仲を深める」「お互いの魅力を引き出そう!」でした。イスラム教の人、と一括りにするのではなく、個人を大切にしようとする思い。感想から、目標達成したことが伝わってきました。

また来年も、桐朋小学校にぜひ来てください。

雪だ!つめたい!でも楽しい・・・!

先日の雪でここ、桐朋小学校の校庭も真っ白に・・・!

朝、登校するとまちきれない子どもたちが教室から飛び出していきます。

「手が凍る~!」と言いながらも決して雪遊びをやめない子どもたち。

雪だるまを作ったり、かまくらはできないか挑戦してみたり、雪合戦をしたり、しぜんひろばの山でくつで滑りながらスキーをしている子どもたちも・・・!

さらには、雪の寒い日だからと6年生は先生と一緒に火起こし!

「雪かきしてみんなの安全を守る―!」と雪かきを自分からする子どもたちも・・・!

想い想いに雪をたっぷり味わいました。

そんな楽しい雪遊びも、午後には雪が溶けてきてだんだんできなくなっていきました。

「また雪いつ降るんだろう・・・。」

教室を出て帰っていく子どもがぽろっとこぼした一言。

この一言には、雪という東京ではなかなか出会えないものとの出会いへの感動も、また自然を目の前にした儚さも名残惜しさも、いろいろな気持ちが雪玉のようにぎゅっと込められているようでした。

2月9日講演会中止のご案内

2月9日講演会中止のご案内

りんごの木の会主催「命と人権・生と性の教育 村瀬幸浩氏講演会」にお申込みいただき、誠にありがとうございます。

ご登壇いただく予定だった村瀬先生から、昨日、一身上の都合により2月9日の講演は見送りたいとのご連絡をいただきました。

村瀬先生からは、皆様にお詫びの言葉をいただいております。

大変残念ではございますが、講演会ならびに見逃し配信、書籍の販売を中止とさせていただきます。

本講演のためにご予定を調整してくださったにも関わらず、このようなかたちとなってしまい、誠に申し訳ございません。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

村瀬先生に再びご登壇いただけるよう、りんごの木の会一同、尽力してまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

桐朋学園初等部PTA りんごの木の会

登校時間を遅らせます。

降雪による通学路・交通機関への影響を鑑みて、本日は登校時間を遅らせます。

10:00から10:15の間に登校

10:20から朝の会

10:45から3限の授業とします。バス、電車など、ダイヤの乱れにより予定通りに到着できない場合は、遅刻とはいたしません。

安全第一で登校しましょう。

*本日は、靴下の替えなどもあると良いかもしれません。

桐朋小学校 教務

走れ!自分だけの”モーターカー”

4年生の理科では、『乾電池・豆電球』の学習をしています。

今回は、”モーターカー”の登場です。

とたんに、教室の熱(雰囲気)が一気に上がる上がる…。

「自分で作っていいの?やったー!」「速い車を作って、たくさん走らせるぞ!」「みんなで競争させたい。」

豆電球の実験を経て、様々な回路とその規則性について学んできました。

果たして、今までの学びが生かされるのか?

さらに試行錯誤しながら工夫をこらして、自分だけの”モーターカー”作りに挑戦しました。

最初は、慣れない配線を繋ぐ作業や回路の作り方に悪戦苦闘していた子も多かったのですが、そんな時こそ、友だち同士の教え合いが重要です。

「直列つなぎだから、乾電池のプラス極とマイナス極が隣になるようにするんだよ。」「へい列つなぎは…?」

どんどんコツを掴んでくると、今度は自分なりにアレンジしていきます。

「ヘッドライト(豆電球)を点けながら、走らせたい。」「この坂をのぼりきる馬力がほしい!」「ゆっくりでいいから、電池を長持ちさせたい。」

子どもたちの発想は無限大です。恐るべし。

中には、乾電池(モーター)の力を風の力に変える、プロペラカーを作る子もいました。

<電気エネルギー>から<風力エネルギー>への転換。自然エネルギーの活用がより一層重要視されている昨今ですが、これも学びの第一歩です。

・「こうかな?」「こうだ!」っていう気持ちで色々な回路を作れて、面白かった!スイッチ一つで、豆電球とモーターを動かせたので、うれしかったです。

・私のモーターカーは、車の前にシマエナガの顔を描きました!シマエナガの上に豆電球をのせたので、すごくかわいくできました!

・授業中は、ずっと考えてばかりでなかなかできなかったけれど、最後はまっすぐ走らせることに成功して楽しかった。

・回路のつなぎ方で速度が変わっておもしろかった。

・いちおしポイントは、すごく速いこと!たいきゅう力もあるし、最高の車。電池3個のプロペラカーは、すいしん力も魅力!!

思う存分、”モーターカー”を楽しんだ子どもたち。

さて、生活の中では、どんな物にモーターが使われている?

きっと驚くほど身近に、そしてたくさんの製品に使われていることに気づくことでしょう。

電球の発明から、モーターの開発と利用、発電について…など

私たちの暮らしを支える、なくてはならない電気の世界。

もっともっと深めていきたいと思います。

雲梯 [Ⅱー379]

子どもたちからたくさんのことを教えられます。そして、ともに過ごす喜びを感じています。

たとえば雲梯で、「一つとばしを見て!」と言われて見ると、同じ「一つとばし」でも、連続でやる人と、一度両手を揃えてから一つとばしをやる人がいて、その人の「一つとばし」があるんだと思いました。他に、連続ですすむ技を見ると、とんとんと進む人や一つひとつゆっくりすすむ人がいます。力の入れ具合や速さなど、一人ひとり違います。他には、うしろ向きで前にすすむ人、横の棒を使って横にすすむ人がいます。すすむ技だけでなく、上にあがる技、上から下に降りる技、はじっこから降りる技、間から降りる技などたくさんあります。いろいろな技を編み出し、お互いに認め、たのしんでいるのを見ていて嬉しくなります。

一人ひとりの手も違います。真っ赤な手の平の人、皮がむけている人、豆ができている人、固くなっている人、はじめての経験や何度もそうした経験を積んできている人など、その人その人が違います。触ると、手の平のふくらみ、固さの違いがわかり、痛いと同時にかたくなる経験をしたこと、できるようになった喜び、誇りを感じさせられます。

うまくいって喜んでいる姿に「嬉しいね」と喜び合い、お家の人にも伝えたい気持ちを受け取ります。時にうまくいかず、足から降りることができなくて、背中やおしりから落ち、痛みや驚きを経験する人もいます。泣いている友だちに近づいて、傷んだところをさする人や隣に寄り添う、手をつないで一緒にいるなど、いろいろな寄り添いをします。泣き声を聞いて、大丈夫? どうしたの? と、心配して声をかけます。その行動とことばがけに、その子の感じる心や寄り添いに学んでいます。

子どもたちとの日々で、いろいろと教えられます。「今の時代、一番人間らしく生きている存在は子どもだな」、「自分の思い通りにならないことに出会っても、その子たちなりに工夫しながら乗り越えていきます。そうした力を子どもたちはもっています」(鈴木まひろさん)、「成功が約束されておらず、失敗の可能性も含んだものに、人間はワクワクして、探究しようとする」「『失敗してもいいんだ』『つまづいてもいいんだ』ということを、しっかり人間の育ちに位置づけることは、非常に大事なことだと思います」(久保健太さん)など教わり、考えさせられてきたことを思い出しています。

授かった命を活き活きと輝かせてほしいと願い、認め、支えていきたいと思います。

写真は、雲梯の子ども、一本足の下駄の子どもです。私はできません。

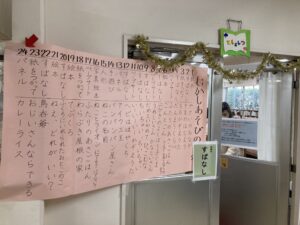

心おどる「昔あそびの会」

PTA文化セクションが企画してくださった「昔あそびの会」。

コロナ禍で実施が難しい時期もありましたが、今年はにぎやかに開催されました。

各コーナーに、「かつては子ども」だった「達人」の保護者がスタンバイして、

子どもたちと一緒に時には熱く、時にはクールに、遊んでくれました。

プレイルームのけん玉会場は、世界チャンピオンの畑中さんがつぎつぎに技を見せてくれました。重力に逆らっているように見える技もあって、目が回りそうでした。

検定の時間…なんと一級に認定された人もいたようです!

かっこいいね!

体育館には、お相撲さん(蒲田監督、直江さん、鈴木さん、内田さん、スフバットさん)が来てくれました。

お稽古の見学では、体がバシーンとぶつかり合う音と迫力にびっくりしました!

テレビのお相撲中継ではわからない「生」の音。

四股、すり足、そんきょなど、基本の型を教えていただいたあとは、

4人がかりでお相撲さんとの対決!

かるがると持ち上げられてしまうピンチもありましたが、

習ったばかりの足をとる技などを繰り出して、果敢に土俵際に追い込む場面もありました。

コマ会場の理工室は、いつのぞいても大盛況。

せーの!の掛け声と共に、大人も混じりながら真剣勝負していました。

「最近やってないんだよな〜」と言いながら、数回まわすと感覚を思い出した6年生、さすがです。

「コマ現役」の低学年が、熱心に勝負に挑んでいました。

手乗っけができずに困っていたら、勢いをつけて回したコマをすいっと渡してくれて、

手のひらをくすぐる久しぶりの感触にわくわくしました。

図書室では「すばなし桐」の方がたくさんのお話を語ってくださいました。

ペープサートなどもあり、長い時間、図書室に釘付けになっている子どもたちもいました。

こちらは、大きな紙飛行機のコーナー。

こんな大きくて重たいのに大丈夫?とおもいきや、すいーっと滑るように飛んでいってびっくり!

絶妙なバランスがあるようでした。

折り紙や、射的、ヨーヨーなどのお祭りコーナーもあって、

折ったお花を「お母さんのお土産にするんだ〜!」と教えてくれました。

氷雨の中、上気した笑顔で帰ってゆく子どもたちの姿から、大満足の様子が伝わって来ました。

手をつかって、頭をつかって、目の前の人と対戦したり、協力したり。

技に憧れたり、できなくって悔しい気持ちになったり、なにくそ!と奮起したり。

「今の子どもたち」もすっかり虜になった「昔あそび」をありがとうございました。