投稿者: tohoblog

3年生の栽培活動

3年生の畑では、ミニトマト、ナス、空心菜、ピーマン、キュウリ、スイカ、シシトウ、トウモロコシ、オクラなど、たくさんの種類の夏野菜が元気に育っています。

5月に、みんなで畑を耕し、土をふかふかにして、夏野菜の苗を植え、大切に育ててきました。

雑草を毎日抜き、水を十分あげ、収穫できることを楽しみにしてきた子どもたち。

一学期の最後に、トマト、ナス、ピーマンやオクラなどを収穫し味わいました!

夏休みも水やり・草むしり・収穫に子どもたちがやってきます。

何が穫れるかな?

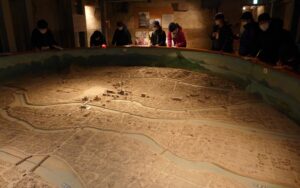

8月6日、8月9日 [Ⅱー354]

現在も1万発以上の核弾頭が世界には存在し、ロシアのウクライナ侵略が続き、核使用も心配される日々です。

写真はすべて桐朋小広島修学旅行で撮影したもの

写真はすべて桐朋小広島修学旅行で撮影したもの

8月6日、広島平和記念式典では、子ども代表2名が「平和の誓い」を宣言しました。子ども代表勝岡さんの曽祖父は仲間を失い、「なぜ、自分は生き残ったのか」と、自分を責めました。「原子爆弾は、生き延びた人々にも心に深い傷を負わせ、生きていくことへの苦しみを与え続けたのです」。

報道によれば、勝岡さんの曽祖父は、「旧陸軍被服支廠」で被爆後、川から死体を引き揚げて火葬する作業に当たります。遺体は1日で二百体ほどの時もあったと知り、衝撃を受けた。/「曽祖父は「なぜ自分は生き残ったのか」と苦悩した。「ひいおじいちゃんが死んでいたら、お母さんも私も生まれていなかった」と、勝岡さんは語ります。宣言では、曽祖父の体験を一人でも多くの人に知ってもらいたいと述べていました。

8月9日、長崎平和宣言では、「「七十八年前に原子雲の下で人間に何が起こったのか」という原点に立ち返り「今、核戦争が始まったら、地球に、人類にどんなことが起きるのか」という根源的な問いに向き合うべき」とあります。

長崎「平和への誓い」では、工藤さんが被爆時(当時、7歳)のことを語りました。そして、「被爆から十年余りたち、次第に体調崩していった父は肝臓がんと診断され、三ヶ月程の闘病の末、亡くなりました。」、「その後、母と姉、弟、そして被爆時、母の胎内にいた妹までもが、相次いでがんで亡くなりました。私自身も三年前、肺がんの手術を受けました。たった一発の原爆で、長崎ではおよそ七万四千人、広島では十四万人が亡くなり、生き残った人々の多くも、今なお、さまざまな後遺症に苦しんでいます。」と述べています。

工藤さんは、「平和の誓い」のなかで、「今、わが国には、被爆者の願いをしっかりと受け止め、核兵器廃絶と平和な世界の実現に向けて活動を続けている高校生がいます。高校生平和大使、高校生一万人署名活動をしている若者たちです。さらに私の住む熊本県では高校生が「ヒロシマ・ナガサキピースメッセンジャープロジェクト」と題して、同世代や下の世代に向けた平和学習の出前授業も行っています。/その若者たちの姿に勇気づけられ、私は未来への希望の光を感じています。」と、「希望」を語りました。

世界に目を向けると、核兵器のない地域、地帯が築かれてきた歴史があります。中南米の国は、「地域では核兵器を作ることや持つこと、実験することを禁止する」(ラテンアメリカおよびカリブ核兵器禁止条約)に参加しています。核兵器をもっている国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)も「中南米の国々に対しては使わない」としました。

他に、中央アジア非核兵器地帯条約、東南アジア非核兵器地帯条約、アフリカ非核兵器地帯条約、南太平洋非核地帯条約も築かれました。しかしそれらの条約では、核兵器をもっている国の批准が課題です。

この夏、「核兵器と戦争のない世界をめざして学び交流するサークル 高校生平和ゼミナール」の活動ドキュメンタリーDVD『声をあげる高校生たち~核兵器禁止条約に署名・批准を~』を観ました。高校生らが「核兵器と戦争のない世界」を求め、街頭や学校で署名を集めています。

各地の平和ゼミの活動は、「被爆者や戦争体験者のお話を聞いたり、戦争遺跡のフィールドワークを行ったり」、「核兵器や環境問題、憲法をめぐる問題などについて学び交流」しています。「2021年7月から日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める『声をあげよう!高校生署名』に取り組」み、「2022年8月に13642筆の署名を外務省に提出し、渋谷でアピールウォークを行」うなども知りました。

8月6日、8月9日、声をあげることで世界をかえていきたい、地球上から核兵器をなくしていきたいと思います。

外国語活動~通じ合うことの喜び~

1学期終業後の5日間、5・6年生の特設外国語の時間がありました。

日々の外国語の授業とはまた一味ちがって、ネイティブの先生と一緒に英語を学んでいく時間です。

日本の先生との授業に慣れている子どもたちは、ちょっと(かなり?!)緊張気味。

日替わりで4人のネイティブの先生から学んでいきますが、それぞれのユーモア溢れる授業に、次第にリラックスしていき、会話が増えていきます。

例えば、先生の故郷について紹介されたとき、

「○○の国で、有名な食べ物は何ですか?ってどうやっていうのかな。」

「食べ物だから、単語のfoodと…What~も使ってみるのはどう?」

子どもたち同士でひっそり話し合いながら、今わかる単語を使い、頑張って質問します。

そして、見事会話が通じた時の嬉しそうな笑顔がとても印象的でした。

みんなでゲームをするときも、ルールはすべて英語で説明されます。

“Shopping Games”

お店グループと、お客さんグループに分かれて、買い物をするゲームが大盛り上がり。

「Do you have curry and rice?」

「もう売り切れですって、何ていうの~?」

先生とだけではなく、子どもたち同士でも英語で会話しながら、通じ合う喜びや楽しさを味わうことができました。

先生の言っていることが完ぺきにはわからなかったけれど、優しくくりかえし教えてくれたので、英語がまた好きになりました。

伝えたいことを英語に直すのは難しい。だから、もっと勉強して世界のいろんな人と話せるようになりたい。

この素敵な出会いを通じて、子どもたちの世界がまた一つ広がり、学びたい気持ちが育まれていきます。

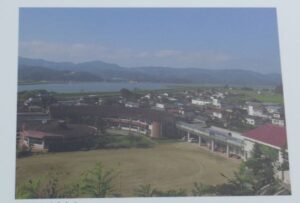

宮城県の大川小学校に行きました [Ⅱー353]

8月1日、宮城県石巻市の大川小学校に行きました。

大川小学校は、海から約4㎞上流の距離にあり、海抜1.1mの場所です。近くに、川幅600mの北上川、農業用水用の富士川が流れていました。

2011年3月11日、午後3時30分すぎ、津波が大川小学校を襲いました。

■河川津波と陸上津波(以下、■と太字の文は、掲示板にかかれたもの。写真は8月1日撮影)

追波湾で記録された高さ13m以上の津波は、河川津波となり北上川と富士川を遡上、陸上津波は河川津波とは時間差で、長面・尾の崎を襲い、山へぶつかり方向や高さを変えながら釜谷へと押し寄せました。

■学校周辺の被災状況

津波は、家や車や土砂、そして長面海岸の数万本の松の木を巻き込み、黒い壁となって北上川を遡りました。やがて堤防から溢れ出た津波は町を学校をのみ込んだのです。全長566mの新北上大橋は、左岸側155mが津波により落橋し上流へ押し流され、間垣の河川堤防は、約1100mに渡って決壊しました。

北上川の越流津波と陸上遡上津波の複合津波でした。浸水深8.7m、津波高9.8mで、泥砂、流木などが流れてきました。児童78名、教員10名が三角地帯に避難途中で、北上越流津波で流されました。児童74名、教員10名がお亡くなりになりました。子どもたちの遺体がたくさん埋もれていたという場所にも行きました。ご遺族が「ここまで逃げておれば助かった」と言われている裏山にものぼりました。

右 グランドから裏山を撮影。真ん中付近に、津波の高さを示す看板。その上のコンクリート部分(横一直線に見えるところ)から、左の大川小学校を撮影。

右 グランドから裏山を撮影。真ん中付近に、津波の高さを示す看板。その上のコンクリート部分(横一直線に見えるところ)から、左の大川小学校を撮影。

大川小学校に避難した住民193名のご遺体もあったと聞きました。

■校舎に残る津波の痕跡

あの日、学校では、川からと陸からの津波が校庭でぶつかり渦を巻きました。校舎2階の4年生教室は、津波の威力で床が持ち上げられ鉄筋がむき出しとなり、想像を絶する凄まじい力が加わった事がわかります。そして2階の天井には、黒い津波の痕がくっきりと残り、校舎を襲った8.6mの津波の高さを物語っています。

■ねじり倒された渡り廊下

目の前にあるのは、校舎と体育館をつなぐ渡り廊下です。コンクリートの柱の根元は鉄筋がちぎれ海側に倒されました。津波の凄まじい威力とあの日の出来事を今日に伝える確かな証です。

■屋根は流され基礎があらわになった体育館

渡り廊下のつきあたりには体育館がありました。屋根は津波ですっぽりと流され、学校から約500m東側で見つかりました。現在は、ステージと倉庫などの一部、床基礎だけが当時の姿をとどめています。

■在りし日の学校

曲線を生かしたモダンな校舎と体育館を結ぶ渡り廊下はガラス張りで、透明のトンネルでつながっていました。入学式や卒業式、運動会といった行事には児童たちが様々な飾り付けを行いました。

中庭は、休み時間には、一輪車や縄跳びの練習場所になります。高学年の子が低学年の子に教えてあげたり、時には、芝生の上でお花見給食を楽しんだりと思い出が詰まった大切な場所です。

土から始まるじゃがいもづくり

3年生の終わり。

じゃがいもを育てるために

大根を抜いたあとの畑を「ここほれ!わんわん!」と

深くまでふかふかに耕し、どろだらけ真っ黒になったあと、

種いもを大切に植えた日はもうずっと昔のよう。

3ヶ月半の時を経て

ようやく再開したじゃがいもは

一つ植えた種芋から、ぐんぐん育ち

草取りも毎日して大切に育ててきた愛情が伝わっていたかのように

何個も、何十個もごろごろと出てきてくれました。

バケツ一杯に収穫したじゃがいもは

例年八ヶ岳合宿で野外料理にするのですが、今年は合宿との活動バランスを考え

学校でカレーグランプリをすることに!

カレーグランプリだけでも楽しそうなのに「もっとワクワクできるのでは?」と考えてしまい

火おこし練習も兼ねて、

学校の野外ステージとしぜんひろばを使って自分たちで起こした火で

カレーをつくっちゃおう!ということに。

そこの話し合いでも面白かったのは

「火おこしできないと、水カレーになっちゃうよ!」と話したところ

「ねぇねぇ、ソーラークッカーも使っていい?」と子どもたち。

なるほど、この子たちは3年生の時にソーラークッカー、太陽の力を使って

食べ物を温める経験をしていたのです。

あっぱれ、学びが繋がっていて素晴らしい!と思いながらも

新しい火おこしも経験しようよ〜と、欲張りな教員。

当日は火おこしをしている横で、銀色のソーラークッカーが見られるかもしれません(笑)

グランプリということで、食材もグループで選び

自分たちで買い出しに行き、世界で一つのカレーを作り上げます!

※その後の様子…

1学期末に、”4年生カレーグランプリ”が開催されました。

収穫したたくさんのジャガイモを使って、グループごとに調味料などを変えながら、「どのカレーが一番おいしいか?」競います。

おうちの方々にもお手伝いをお願いしながら、みんな生き生きと楽しそうに作っていました。

栄えある”グランプリ”に輝いたのは…?!

説明会等の受付は、7月31日(月)開始です

本校にご興味をお持ちくださる皆様

以下の説明会等のお申し込みは、明日(7月31日 月曜日)から受付ます。

★サーバーの集中を避けるため、開始時刻をずらしています。ご確認ください。

★満席表示は、以降にキャンセルがあった場合に解除されます。お手数ですが適宜ご確認ください。

★男女の枠、年齢の制限などよくおたしかめください。

★夏季休業中は、お電話が繋がらない場合もございます。ご承知おきください。

◆WEB説明会(ご家庭でご視聴ください)・・・申し込み 11時~

〇8月26日(土)10時から20時

内容:今年度実施した説明会の録画上映など

*当日の職員室へお問い合わせは、10時から12時の間にお願いします。

◆学校体験会(年長児+保護者1名)・・・申し込み12時~

〇9月2日(土)

①8:50~(男女枠あり) ②10:20~(枠なし) ③12:20~(男女枠あり) ④13:50~(枠なし)

内容:低学年校舎での教室体験と、高学年校舎の自由見学

・各回、70分程度の予定です。

・双子のごきょうだいは、それぞれお申込みください。(付き添いの保護者は1名でも構いません)

※②の枠は、下記説明会と重なっています。お子さんが重複して参加することは出来ませんのでご注意ください。

◆小学校説明会3(ポロニアホール)・・・申し込み13時~

〇9月2日(土) 10:20受付 10:40開始~11:30終了予定

内容:本校ポロニアホールにて、校長、運営委員長がお話しいたします。

・大人向きの説明会です。1家庭2名まで。(年長児でなくても参加できます。)

・体験会とのお子さんの連続参加は、負担が大きいためご配慮ください。

・終了後しぜんひろばの見学ができます。(体験会の参加者をのぞく。雨天中止。12:00終了見込み)

桐朋小学校 教務

4年生八ヶ岳合宿 [Ⅱー352]

八ヶ岳では、子どもたちといっしょに、寮内探検、川遊び、星空散歩、吐竜の滝へミニハイク、火おこしチャレンジ&おやつ、キャンドルサービス(くらやみと炎を楽しむキャンプファイヤ―は雨のため中止)、大そうじなどをたっぷり楽しみました。

子どもたち、教員は、「団・チームで力を合わせて、いい合宿をつくろう!」「苦手なことは助け合い、良いところを認め合おう。『大丈夫?』『一緒にやろう』『それ、いいね』『ありがとう』」など、自分たちでよい合宿にしていこうと取り組みました。

いろいろな発見、心に残る経験をしました。たとえば、朝の散歩で、動物の足跡を発見し、どんな動物なのか想像しました。川俣川では動物の骨を見つけ、自分の足と比べてみました。アブラチャンの実がたくさんあり、ていねいにむいてにおいを嗅いでみました。川俣川では、水の冷たさや気持ちよさをたっぷり味わいました。火おこしは、まきの組み方で試行錯誤し、マッチのすり方、火がなかなかつかないことも体験しました。ついた火でマシュマロを焼いて食べておいしかったこと。星空散歩では、たくさんの星が見え、北斗七星がたいへんきれいでした。流れ星も見ることができました。夜遅くまで、友だちとの時間をたのしみました。

合宿のしおりの呼びかけ、合宿の目標から、合宿活動で大切にしたことをお伝えします。そして、子どもたちの様子を写真からお伝えたいと思います。

★さあ 八ヶ岳合宿に行こう《4年生の人たちへ》

いよいよ2泊3日の桐朋学園八ヶ岳高原寮での合宿がはじまります。とても楽しみですね。

高原寮は、八ヶ岳の森の中にあって、すぐそばを東沢、西沢という水が冷たく、とってもきれいな川が流れています。水の中に足を入れて、いくつ数えられるまでがまんできるかためしてみてはどうですか。

高原寮は、朝早くには野鳥がさえずり、昼にはエゾゼミが鳴き、夜はホタルが舞い、満天の星空となる大自然の中にあります。目と耳を澄ましたら、すばらしい発見がたくさんあると思います。

この初めての合宿では、まずはみなさんに、自然の中で活動し、みんなで生活する楽しさをたっぷりと味わったり、また、八ヶ岳の動物やこん虫や植物たちとなかよしになったり、岩場からわき出る水のおいしさを知ったりしてほしいと思います。すばらしい緑と空気の中でたっぷり遊ぼう。草の上にねころんで、しらかばの木のこずえの上をながれていく雲を見るのもいいですね。

家からはなれて3日間すごしますが、先生や友達といっしょだから何の心配もありません。みんなでねたり、おふろに入ったり、食事をしたり、ほんとうに楽しいことばかりです。高原寮ではどんなふうに生活したらいいのか、先生たちがていねいに教えます。みんなも、いやな思いをしたり、けがをしたり、病気になったりしないで楽しい合宿がおくれるように、いろいろと知恵を出し合いましょう。(後略)

★おもしろがる!《合宿の目標》

~みんなでおもしろがるきもち・みんながおもしろがれるしかけ~

合宿の目標をどうやって決めるか。学年団(学年の担当)で話しました。スローガンで終わるのではなく、子どもたちが立ち返りやすいキーワード(合言葉)を決めて、リーダーの活動(一人一役担当。自分のやりたいこと、とくいなこと、みんなのためにがんばりたいことを)や自分自身の行動をそのキーワードを軸につくっていけたらいいなと考えました。

各クラスで、楽しみなこと、不安なこと、どんな合宿にしたいかという3つのカテゴリーでキーワードを出し合いました。それをもとに学年団で決定したキーワードが「おもしろがる!」です。サブタイトルにこめた思いは、八ヶ岳の自然やそのフィールドの中での活動を「おもしろがる」ことはもちろん、はじめての宿泊、集団での生活、寮での約束事などの中で、心配だな、苦手だな、大変だな、めんどくさいなと感じることも、自分自身の中に「おもしろがる」気持ちを持てたら、見え方が変わってくるよということ。また、団のみんなや学年みんなが「おもしろがる」ことができるようにするには、どうしたらいいか、どんなことが必要か、リーダーとして考えることです。子どもたちと一緒に「おもしろがって」、合宿をつくっていきたいと考えています。(後略)

竹馬づくり

先週の末まで、4年生は初めての八ヶ岳合宿、高学年は外国語や地球市民の時間の授業があったため、ようやく全校の子どもたちの夏休みが始まったという感じです。

猛暑が続いていますが、また2学期に一回り大きくなって、元気に登校する姿を楽しみにしています。

夏休み期間、この「桐朋小だより」では、1学期の子どもたちの活動の様子などを振り返りながら、ご紹介していきたいと思います。

今回は、2年生の『竹馬づくり』について…

2年生は、土曜授業参観で、竹馬づくりをしました。

おうちの人が事前に切ってくださった竹を使って、親子で一緒に手作りの竹馬をつくります。

「ちょっとここもって」「いっしょに金槌うつよ」と声を掛け合いながら、親子で作業を進めていきます。

完成すると、早速練習です。

おうちの人に補助をしてもらいながら一歩一歩進みます。

最初は「こわい」といっていた子どもたちも最後には、「ちょっと手を放してみて」とおうちのひとにお願いをしています。すっかり竹馬のとりこに。

おうちの人からは、

「子どもがはじめて歩いた時の感動を思い出しました。」

という声も聞こえてきました。

2年生はこれからたくさんこの竹馬に乗る練習をしていきます。

自分だけの世界で一つの竹馬。練習の中でどんな気持ちを味わっていけるのか、これからが楽しみです。

1学期終業式

桐朋小学校は終業を迎えました。

この1学期、一文字一文字を勉強してきた一年生は、心をこめて5年生にお手紙を書きました。

代表の3人が読み上げて、自分のパートナーに手渡しました。

一緒に登校できて心強かったこと、七夕飾りを作って楽しかったこと、お手紙ファイルをもらって嬉しかったことなど、それぞれの気持ちを一生懸命に書いていました。

5年生はちょっと照れくさそうでしたが、ニコニコしていました。

2学期も遊んだり、語らったりできるといいですね。

終業式の最後は、6年生のリードで♪COSMOS(作詞・作曲 ミマス)を歌いました。

4年生はいよいよ初めての八ヶ岳合宿に出発です。「♪夏の草原に、銀河は高く歌う〜」という歌詞のように、素晴らしい星空を見ることができると良いですね。

5年生と6年生は、特設外国語と地球市民の時間の取り組みがあります。

本格的な夏休みはまだ少し先ですが、暑さに注意しながらいつもとは違う経験を楽しんでください。

夏休み中も1学期の様子を中心に「桐朋小だより」を更新する予定です。

どうぞお楽しみに。

*音楽室の大掃除の様子。机や椅子の脚にくっついてしまったゴミを丁寧に取ってくれました。ありがとう。

はじめての合宿へ〜キーワードは面白がる!〜

終業式を迎えた次の日から、

4年生にとって初めての「八ヶ岳合宿」がやってきます。

ずっとワクワクドキドキしていた。

4年生になったらみんなとお泊まりするんだ、森の中で生活できるんだって

頭の中では何回も想像してきたけど、いざ近づいてくるとイメージができなくなる。

なんだか不思議な感覚です。

それでも、写真で見て、動画で寮の雰囲気を見て

たくさんの「楽しみ」がでてきました。

”森の中でかくれんぼしたい!”

”野生動物に出会いたい” ”キャンプファイヤーで最高の思い出を作りたい”

”みんなと歯磨きすること”

”朝、みんなの寝癖を見ること”

”夜、星空散歩をしたい”

そんな何気ない瞬間も、子どもたちにとっては最高の楽しみです。

そんな子どもたちのつぶやきを大切に、活動を作り上げていきます。

今年の4年生で話し合って決めたキーワードは

”面白がる!〜みんなで おもしろがる気持ち みんなが おもしろがれる仕掛け〜”

に決定!

9人で1つのチーム。

一人一人が「クリーン」「ケア」「食事」「ハイキング」「キャンプファイヤー」「コア」「ネイチャー」「ライター」「火おこし」の1役を担いながら、9人が一つになるからこそ活動と生活が成り立っていきます。

どのリーダーも、どの活動も、”面白がる”をキーワードに置きながら

自分たちで2泊3日を創っていくのってとても大変だけど、ワクワクする気持ちを忘れずに

リーダー会議を進めている真っ最中です。

火おこしの練習も少しずつ始まって、桐朋小学校にも煙の匂いが立ち込める日が増えてきました。

役割があって、1人ずつに責任があるって乗り越えなくてはいけないものもあるけれど

休み時間もリーダー会議に集まっている子たちの顔は、どこか3年生の時よりも頼もしく

キラキラしています。

予定調和ではなくても、思ったようにいかなくても、ハプニングがあっても

頑張った先の2泊3日は、どうなってもその結果が最高のものになります。

2023年度、4年生がどんな合宿を、どんな時間を創り上げ

あの子たちの心に何が残るのか、今からとても楽しみです。