投稿者: tohoblog

本日(9月8日)の登校について

本日(9月8日金曜日)は、台風13号が関東地方に接近の予報が出されています。

そのため、本日は休校とします。

各家庭で安全確保に努めて過ごしてください。

予定されていたPTA活動なども延期とします。

パン・おにぎりの申し込みをされていた方には、後日返金いたします。

桐朋小学校

暑い夏休みを経て、2学期がスタートしました

夏休みが終わり、2学期がスタートしました。

今年の夏は7月8月ともに、記録的な猛暑日が続き、過去126年間で最も暑かった事が報告されています。

(園長・校長コラム『風』現在を「地球危機」「気候非常事態」と考えて、地球市民としてどう生きるか [Ⅱー357])

そんな暑い夏休みをどう過ごしたか、クラスのみんなに話したり、日記を見せ合ったり、挑戦した事や研究した事を発表したり…それぞれの学年クラスで共有しました。

友だちや先生と久々の再開。みんなの笑顔があふれていましたね。

始業式では、4年生が初めての「八ヶ岳合宿」について、全校の子どもたちに向けて報告してくれました。

八ヶ岳で見た星空がとても美しくて感動したこと、流れ星を見ることができたこと、自然の中でたくさん遊んだこと、野外料理で作ったカレーがおいしかったこと…など話していると、

「はやく4ねんせいになりたーい!」と、低学年の子たちから大きな声がたくさん聞こえてきました。

さあ、2学期はいろんな行事や活動が待っています。

桐朋っ子らしく、自分のやってみたい事を見つけて、前向きにチャレンジしていきましょう!

引き取り訓練を行います

本日、予定通り引き取り訓練を実施します。

〇お便りをよくご確認の上、引き渡しカードに記載のある方がご来校ください。

〇引き取り開始の放送があるまで、玄関前でお待ちください。(私語は慎んでください。)

桐朋小学校 教務

現在を「地球危機」「気候非常事態」と考えて、地球市民としてどう生きるか [Ⅱー357]

(1)「地球沸騰の時代」といわれて

「7月、学校では熱中症予防指数「WBGT31℃より下」の基準を下回らず、野外活動、遊びが出来ないことがたくさんあった」、「今夏はとても暑い」、「この暑さはいつまで続くのだろう」…。

9月2日朝日新聞には、「観測史上最も暑かった今年7月に続き、8月もここ126年で最も暑かった」「地球温暖化に加え、太平洋高気圧の勢力が強かったことなど、気温を上げる多数の現象が6~8月に切れ間なく続き、記録的な暑さになった」などと書かれていた。

8月2日朝日新聞には、「2023年7月、日本の観測史上、最も平均気温が高い。1898年からのデータでは、これまで1978年が最も暑く25.58℃だったのを更新した」とあり、約120年間で、7月の平均気温は1.5℃あがったという。同記事によれば、世界も同じで、世界気象機関WMOと欧州連合EUの気象情報機関「コペルニクス気候変動サービスC3S」は、「7月の世界の平均気温が観測史上最も高くなる見込みと発表した」。世界の平均海面水温も通常より大幅に高く、海洋生物への影響などが懸念される。国連のグテーレスさんは「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が来た」という。

この現象は、今年に限ったことではなく、今後も続く可能性が高い。なぜなら、温暖化の原因は、「化石燃料を燃やすことで出る温室効果ガス」であり、1992年「気候変動枠組条約」では「大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させる」となったが、「2022年にはエネルギー関連の二酸化炭素排出量は世界全体で過去最多の年間約338億㌧になった」など、排出量は増え続けているからである。排出量の8割を占めるのが日本、中国、アメリカなどである。3月国連気候変動に関する政府間パネルIPCCの報告書では、排出を2035年までに60%減らす必要があると報告された。ところが具体的な提案、取り組みは示されず、私たちの大きな課題である。

9月、しぜんひろばより

(2)なぜ現在を問題とするのか。そして2030年度までを問うのか

2009年、気候科学者のケビン・ノーンらが「地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)」を発表した。2018年、「気候変動に関する政府間パネルIPCC」は、「2℃の地球温暖化に近づくと、世界中の何億人もの人々に耐えがたい苦痛と経済的困難がもたらされるという強力な証拠を提供」した。

2019年、二酸化炭素排出許容量は大きく、10年以内に「予測不可能で不可逆的な変化の起きる」可能性が高い。現時点で「地球の安定性を保つプロセスは限界に来ている」「地球はすでに危険ゾーンにある」と捉える。(*『地球の限界』オーウェン・ガフニ―/ヨハン・ロックストローム著、河出書房新社、2022年。*『グリーン経済学』ウィリアム・ノードハウス著、みすず書房、2023年を参照)

「地球の平均気温は、過去一万年のあいだで上下にわずか1℃しか変動していないことがわかっている。この安定性が、完新世の特徴である。」「現在、地球の平均気温は1.1℃上昇しており、その影響が見えはじめている。」過去二〇年間に起きた記録的な高温、驚異的な氷の融解、サンゴ礁の死滅などが起きている。

限界値を超え、転換点を超えると、「予測不可能で不可逆的な変化の起きるリスクが高ま」るという。そうなっては遅いのだ。

以下は、『地球の限界』に記述されていた事例。他にも、永久凍土の融解、山火事、干ばつ、大洪水など、いくつも事例があげられている。

・氷に閉じ込められている温室効果ガス。北極圏の永久凍土層には、1.7兆㌧の炭素が含まれている。地球上でもっとも速く温暖化が進んでいる地域。

・グリーンランドは1992年以来、ほぼ4兆㌧の氷を失っている。海面が上昇している。

・アマゾンの炭素貯蔵量は減っている。2030年には、アマゾンの熱帯雨林は炭素の貯蔵源から大きな排出源に変わる可能性がある。

右 広島より被爆アオギリをいただいて、大きく育ちました

(3)私たちは地球市民としてどう生きるか。教育は何ができるのか(ここからは、別の機会に書きます。今年も、実践をしていきます)

①私たちは地球市民としてどう生きるか

危機の解決主体は今社会を担っている大人自身。私たちが本気でこの課題に取り組む。

➁教育は何ができるのか

今年の実践を取り上げたい。

国連子どもの権利委員会は、8月28日、気候変動によって子どもの権利条約で定められた権利が脅威にさらされているとして、各国に、「気候変動がもたらす現在および将来の危害から子どもの権利を保護する措置をとるよう求める指針を発表」した。「子どもが清潔で、健康で、持続可能な環境に暮らす権利がある」のです。

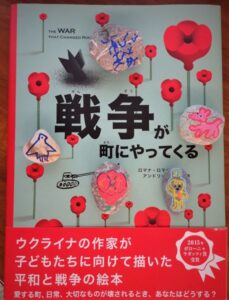

6年生との授業で、この絵本に学びます。この絵本の作者より、学ぶ機会をもつ予定です

9月2日(土)体験会・説明会について

お申込みくださったみなさま

9月2日(土)は酷暑が予想されております。

ご体調を最優先に、涼しい服装で熱中症対策をしてお越しください。

お子さんは帽子、水筒など適宜ご準備ください。

(保護者のジャケット、ネクタイは不要です)

・しぜんひろばの体験・見学は、熱中症予防指数の基準に従って、中止・短縮とする場合があります。

・はやすぎる来校はご遠慮ください。

・本学園正門よりお進みいただき、各受付に受付票をご提出ください。

【体験会⇒小学校高学年玄関:上履きが必要です】【説明会⇒ポロニアホール】

・ご家庭での検温をおねがいします。風邪症状がある場合は、参加をお控えください。

(前日正午までは、ミライコンパスよりキャンセル手続き可能です。)

桐朋小学校 教務

地区14・15・16班の保護者の皆さんへ

〔在校生・保護者専用ページ〕の【全ての保護者の方へ】にて、第2回地区懇談会についてのお知らせをご確認ください。

初等部の『インクルーシブ教育』をつくるための学び合い[Ⅱー356]

8月28日(月)より、教職員全員で2学期の準備をすすめています。2学期、皆さんに会えることを楽しみにしています。

高学年玄関の壁画「…この学校の先生・子どもたちが、きっとたいせつに思っているであろうことは、なんとなくわかります。おたがいの愛情や、豊かな思いやりの心は、なにものにもかえがたい宝物です。そんな宝物がいっぱいつまった、花車のような学校のイメージが、みんなにとどくといいなあと思っています」(奥山雄輔先生)

30日(水)は、東京慈恵会医科大学副学長(解剖学講座 教授)、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構副理事長の岡部正隆先生をお招きし、『色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン~色覚が異なる人たちへの配慮と工夫』を学びました。岡部先生は、桐朋小学校出身、1-2年5-6年担任は遠藤精一先生、3-4年担任は森孝一先生、美術の浅井直江先生、保健室の藤尾真由美先生、理科の渡辺泰夫先生、渡辺幸広先生にお世話になったそうです。小学校時代のお話を聞きながら、岡部先生は、好きなことに没頭して、自分は大切にされるかけがえのない存在であると感じてこられたんだと思いました。

岡部先生のご講演内容は、〇「異常と言わない」色覚の呼称について、〇色が見える仕組み、〇色弱の人の色の見え方、〇色弱の人の頻度、〇色弱の人の色覚は劣っているのか、〇色弱の人は何に困るのか、〇カラーユニバーサルデザイン(CUD)、〇学校における配慮と指導、〇家庭での工夫 などでした。

学び、心に残ったことがたくさんあります。「「色覚異常」という言葉は医学用語です。一般社会において使用する必要はありません。」、「「色弱」は感覚の多様性の一つです。」、「色弱者とは、色に配慮されていない社会における情報弱者という意味です。」、「色の見える仕組みーP型・D型色覚の人にはどう見えているの?」では、どのように見えているのかわかりました。

「P型・D型色覚の頻度」は、「男性・日本⇒20人に1人(5%)、6111万人のうち305万人」「女性・日本⇒500人に1人、6359万人のうち13万人」、「P型・D型色覚は40人学級に1人いる」と理解することができます。そして「P型・D型色覚の人の方が見分けるのが得意な色がある」、「社会がP型・D型色覚の人に適応していない」ため、困ることも具体的に理解できました。

そして、「鉛筆の文字に赤字で訂正した場合、「赤」と「黒」は見分けにくいため強調されていることに気がつかないので、赤ではなく朱色に変えよう。採点の赤ペンは朱色に近い太いペンを学校として用意しよう。」カラーユニバーサルデザインとして、「できるだけ多くの人に見分けやすい配色を選ぶ。選ぶためにアブリの活用をする。」「チョークは、駄ストレスeyeチョークがよい」、「色を見分けにくい人にも情報が伝わるようにする。」「グラフ・図表は「色+形の違い」を併用する」、「色の名前を用いたコミュニケーションを可能にする」など、具体的な対応も理解しました。

学校における配慮と指導では、幼稚園、学校は「異なる感覚を持つ人々が協働する社会の実現」を目指すためと言われ、「P型・D型色覚の児童は1クラスに1人いる」と捉えて、「色の見え方が違うことでP型・D型色覚の児童が困ることのないように学習環境・指導方法を配慮する。」ようにしていきます。

岡部先生(上 写真)より学んで、初等部の『インクルーシブ教育』を考えていきます。

『インクルーシブ教育』とは、「多様な子どもたちがいることを前提とし、その多様な子どもたち(排除されやすい子どもたちを含む)の教育を受ける権利を地域の学校で保障するために、教育システムそのものを改革していくプロセス」(2005年、ユネスコ)と考えます。

私たちの保育、教育は、「すべての子どもは多様である」、「多様な子どもたちのニーズに合わせて、教育システムそのものを変えていく必要」(があるが、すぐに変えていくのは難しいこともあります)、「理想に向けて歩むプロセスそのものが『インクルーシブ教育』(教育の枠組み自体をインクルーシブにしていくための議論が欠かせない)」と考え、取り組みます。

ところが、私たちの社会や保育、教育の実際は、「多数者」「多数派」に合わせてつくられていることもたくさんあります。私たちは、「多数者」「多数派」側の集団に属していることで、「労なくして得る優位性」=「特権」を持っていると考えられます。今回の岡部先生の講演からも気づかされました。「配慮を欠いた色使いで不便を強いられる人は多いが、外見上分からないから社会の理解も低い」(東京新聞2002年1月7日「色覚障害者に配慮欠く図解…発表者も損ですよ」)と。

では、『インクルーシブ教育』を考え、話し合い、つくっていくうえで、初等部、桐朋学園の保育、教育では何ができるのか。4点あげます。

●自らが持っている「特権」に気づく学びをすすめる。「マイノリティ属性の当事者」の声をたくさん聴いて知っていくことをすすめます。

先ほどご紹介した新聞記事で、岡部先生は、「これまで学会の席上などで分かりにくい図解を見ては不満を覚えていた」、「学会参加者の何人かは特定の色の区別ができない。論文を審査する人が図解を理解できないことだってある」、「配慮を欠いた色使いで不便を強いられる人は多いが、外見上分からないから社会の理解も低い」(同上、東京新聞2002年1月7日記事)と述べられています。具体的に知ること、学ぶことをすすめていきます。

●「隠れたカリキュラム」を自覚して見直すことを。

私たちの日々の言動や教育活動そのものが無自覚のうちに差別や偏見をつくり出していないかを考えていきます。

●一人ひとりが異なることを前提にした学級づくり・授業づくりをすすめよう。

今回のご講演では、「色覚は感覚の多様性の一つであり、血液型と同様、様々なタイプがあります。けれども、正常色覚とされる多数派の子どもと、色の見え方が異なるため、色覚の差異を超えて、子どもが同じように学べるようにするには、学校でも工夫や配慮が必要と言えます」ということなどを学びました。

●「構造的な差別」について、子どもたちと共に考えていくことを。

なぜ差別は起こり続けるのか、構造的な差別を断ち切るためにどんなことができるのかを子どもと考えていきます。

私たちは、初等部、桐朋学園における『インクルーシブ教育』を考え、話し合い、つくることを目指したいと思います。

夏休み、しぜんひろばを専門家にみてもらいました。

笑顔でつながる〜カザフスタンの先生との交流〜

1学期末、カザフスタンからお客様を桐朋学園にお迎えしました。

首都アスタナにある3つの学校の先生方、20名を超える大視察団です。

幼稚園児から芸術短期大学生までが一つのキャンパスですごす本学園にご興味をもたれたとのことです。

午前中は初等部をご案内しました。

3年生が張り切って歓迎会を開いてくれました。

自学ノートでカザフスタンの言葉を調べてくれた人もいて、

「ようこそ!」の気持ちポスターにして、みんなで呼びかけの練習もしました。

日本のことが伝わる歓迎をしようと知恵を出し合って、

限られた時間の中で、コマやけん玉、一輪車、

そして絶賛練習中の民舞「みかぐら」の一部分などを次々と披露しました。

3年生の張り切りは十分に伝わったようで、

あまりの暑さに少し疲れ気味だった視察団の先生方の目が輝いて、一気に笑顔が溢れていました。

幼稚園もご案内しました。

テラスでお寿司やさんをしていた子どもたちが、おいしい握りを気前よくご馳走してれました。

「おいしい、おいしい!」ともぐもぐ。にこにこ平らげてくれたので、お店の人たちも満足そう。

お礼に、と、かわいいうさぎの絵を描いてくれました。

言葉はわからないけれど、うれしい気持ちは互いに十分に届け合うことができました。

音楽室もご案内しました。

6年生は歌の紹介や歓迎の気持ちを英語でスピーチしました。

日本の春の景色を描いた「♪朧月夜」

沖縄の自然と、歴史にもまれながらも逞しく受け継がれる沖縄魂を歌った「♪芭蕉布」

1学期にたくさん練習した「♪見えない翼」

心を込めた歌に、みなさんしっかりと耳を傾けてくださいました。

最後は、カザフスタンの伝統楽器「ドンブラ」を演奏してくださいました。

2弦の素朴な作りなだけに、しっかりと演奏するのは難しそうです。

楽器は高価だけれど、伝統を受け継いでいくために、最近は学校のカリキュラムにも取り入れているのだとか。

ひとつ質問すると、伝説、歴史、風習、いろいろな分野に触れながら熱心に教えてくださっって、あっという間に時間が過ぎていきました。

これまで意識する機会が少なかったアジアの隣国「カザフスタン」。

民族衣装の帽子は、遊牧民のテントの形を模しているのだそうです。

羊の骨を放り投げて、お手玉遊びのようにキャッチするゲームも教わりました。

一つの遊びからだけでも、その土地ならではの生活、景色、気候、を想像することができました。

事前にあつめた文字の情報では到底わかりえない、人と人とが目を合わせて触れ合う大切な経験となりました。

8/26(土)WEB説明会をお申し込みの方へ

本校のWEB説明会にお申込みいただいた方へ5点ご案内です。

※大変申し訳ございませんが、すでに満席のためこれからの追加申し込みは受け付けておりません。

①当日10:00~20:00に、HP内の右下部にあるバナー「WEB説明会 会場」をクリックしてください。クリックするとパスワードが求められます。ご入力の上ご視聴ください。(スマートフォンの場合、ページ最下部、黄色のバナー「学校案内電子ブック」の下にあります。)

説明会開始時と終了直前など、閲覧者が集中してしまうと動画の閲覧に時間がかかってしまうことがあります。大変恐れ入りますがその際は、改めてご覧いただけますと幸いです。

②パスワードは、申込時に送信した「申し込み完了メール」の最後にあります。再発行はいたしません。

③ご家庭内でのご視聴に限ります。録音、録画、転載は禁止します。

④ご視聴方法等の問い合わせは当日10:00~12:00に限り小学校職員室(03-3300-2111)でお受けします。

⑤アンケートのご回答にてご参加の確認とさせていただきます。

ご視聴後、本HPにある紫のバナー「▷説明会、体験会予約画面」よりログインし、「マイページ」へとお進みいただき、アンケートを送信してください。

※アンケートのご回答期限は8月30日(水)23:59までです。

ご視聴お待ちしております。

教務

”あさがお”にエール!

1学期の1年生のクラスの様子です。

4月に種まきしたアサガオが、すくすく育っているころ…

朝の教室のテラスは、”マイあさがお”の様子をいち早く知りたい子どもたちで、にぎわっています。

そんな中。

「これかれているのかなあ・・・。」

ある女の子が、アサガオの鉢の前でしゃがみこみ、何やら困った様子で見つめています。

視線の先を追うと、柔らかく発芽した双葉の上にのっている茶色っぽいものが。

「だいじょうぶだよ。これってね、たねのぼうしなんだよ。」

その子が心配していた〈枯れているように見える双葉〉は、発芽した双葉の上に種の一部がくっついている状態のものでした。

「こうやって、たねからはっぱがでてくるんだね。これはめずらしいね~!」

と話しかけると、

「へえー!」

目をまん丸にして声をあげ、ぱあーっと笑顔が弾けました。

まるで、一足早く開花したアサガオのようです。

すると、今度は空に向かって両手を広げ、

「がんばれー!がんばれー!」

そう言いながら、ぼうしつきの双葉に向かってエールを送り始めたではありませんか。

少し前に観察した、あんなに小さな種から葉っぱが出ていることへの率直な驚きを覚えつつ、アサガオの種と同化しているように見えました。

まっすぐに、そしていっしょになっているように。

アサガオも子どもたちものびていく。

初夏の光と緑がまぶしい朝でした。