投稿者: tohoblog

今後の説明会等について

いつも桐朋小学校の教育にご関心をお寄せくださりありがとうございます。

今後の説明会等を以下の通り実施します。

いずれの申し込みも、7月31日(月)開始です。

サーバーの集中を避けるため時間をずらしています。ご確認ください。

◆WEB説明会(ご家庭でご視聴ください)・・・申し込み 11時~

〇8月26日(土)10時から20時

内容:今年度実施した説明会の録画上映など

◆学校体験会(年長児+保護者1名)・・・申し込み12時~

〇9月2日(土)

①8:50~ ②10:20~ ③12:20~ ④13:50~

内容:低学年校舎での教室体験と、高学年校舎の自由見学

・各回、70分程度の予定です。

・双子のごきょうだいは、それぞれお申込みください。(付き添いの保護者は1名でも構いません)

※②は、下記説明会と重なっています。重複して参加することは出来ませんのでご注意ください。

◆小学校説明会3・・・追加開催が決定しました・・・申し込み13時~

〇9月2日(土) 10:20~11:30(予定)

内容:本校ポロニアホールにて、校長、運営委員長がお話しいたします。

・大人向きの説明会です。1家庭2名まで。(年長児でなくても参加できます。)

・体験会とのお子さんの連続参加は、負担が大きいためご配慮ください。

・終了後しぜんひろばの見学ができます。(体験会の参加者をのぞく。雨天中止。)

桐朋小学校 教務

地球市民の時間(4年生) [Ⅱー351]

4年生の子どもたちは、1学期にはじめての八ヶ岳合宿などもあり、自分たちで行事、活動をつくることが増えていきます。友だち関係のひろがり、深まり、友だちとの関わりを考えたり、悩むこともあります。また、社会や世界への目をひろげ、地球温暖化や環境問題、戦争と平和などに関心をもち、いろいろと調べたりします。

このような他者との関わりや視野がひろがり、深まる時期の子どもたちに寄り添い、「人と人とがつながり合い、学び合うことができる楽しい授業や活動」を「みんなで探求しながら深めていく」ことに取り組んでいます。その一つとして、地球市民の時間(4年生)を取り上げます。

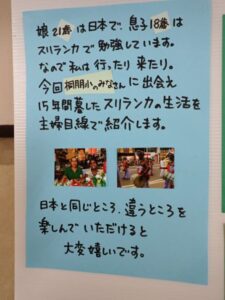

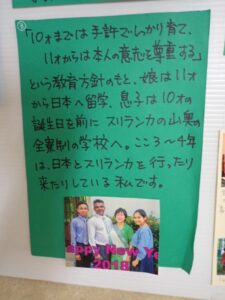

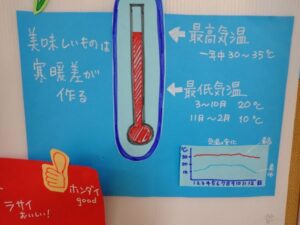

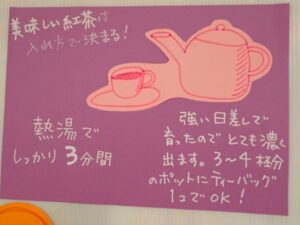

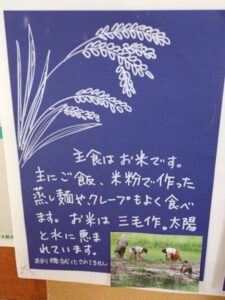

1学期、「スリランカと出あおう」を行いました。講師は、桐朋女子中高の卒業生で、スリランカの幼稚園の園長先生飯塚淳子さん。淳子さんと出あうことをきっかけに、子どもたちは自主学習で「スリランカ調べ」をはじめました。

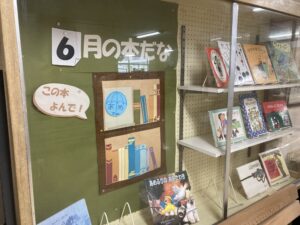

図書の時間では、スリランカ関係の本を紹介します。職員室前のみんなが使う廊下は、淳子さんが持ってきてくれたポスターなどでいっぱいです。

「スリランカと出あおう」は、「食」「住」から入りました。「食」は、ロテイというスリランカのナン作りをしました。当日は、淳子さんと息子さんのリキさんが来てくれました(「人」との出会い)。「ア―ユーボーワン!」(こんにちは)の挨拶からはじまり、ロテイをこねて、発酵させ、焼いて食べる、片付けるという活動をたのしみました。

…スリランカの料理「ロテイ」(ナン)を作りました。/作った後、失ぱいしてしまった班があって、みんなのロテイをその班に分けました。ロテイを食べてみたらすごくおいしかったです。次は、カレーと食べてみたいです。/スリランカのみんぞくいしょうを、SとМが着ました。ぼくも着てみたかったです。

ナン(ロテイ)を作ったら、しおと、さとうをまぜたりしちゃって、はんの中でごちゃごちゃになってピンチだったけど、食べたらおいしかった。(しょっぱかった。)/りょうりのほかに、ファッションもやった。とくに、H先生がきているふくがにあっていた。スリランカのねる服(パジャマ)とかは、何なのかな? /スリランカの文化やあそびをやってみたい!! スリランカ語を書いてみたいです。

子どもたちは学び(「衣」も)、自分の感じたこと、考えことを表現し、みんなで交流をしました。

「食」の2回目の授業では、お皿にのせたクミン、カルダモン、シナモン、クローブを触ったり、指でつぶしたり、かじったりして香りをかぐなどをしました。変な匂い、いい匂いという声、口に入れた途端「うわっ!」と水筒をとる人もいました。馴染みのない香りや味の経験も、五感で文化を知ることに繋がります。

それから、淳子さんがスリランカのポテトカレーを持ってきてくださり、ロテイと一緒に食べました。

その後は、「写真でみるスリランカの自然と暮らし」「現地カッレリア小学校との交流」をオンラインで実施するなどをすすめました。教室で台風について話題となった時には、「スリランカでも集中豪雨があったらしい。雷が落ちた写真が届いたよ」など、スリランカの様子を子どもたちと共有しています。それから2学期に、2回目の交流をたのしみに予定しています。

図書の時間に、スリランカの本を紹介し、国語では、説明文「手で食べる はしで食べる」(森枝卓士、詳細は『手で食べる?』森枝卓士、たくさんのふしぎ傑作選)の学習をすすめました。インドのカレーを手で食べてみる経験もしました。「手で食べるか、はしで食べるか、またどんなはしで どのように食べるかということは、その国の食べ物や生活の仕方のちがい、つまり『文化』のちがいからきています。どのような方法で食べるかということは、それぞれの国の『文化』から生まれた人のちえなのです」(森枝さん)ということなどを学びました。

子どもたちは自主学習をすすめています。サンフランシスコ講和条約の会議でのジャヤワルダナ大統領の「憎しみは憎しみによってやむことはなく、愛によってやむ」ということばと出来事を調べている人もいました。ウクライナへの侵略、戦争も「愛によってやむ」、やめるように大きく声をあげたいです。

地球市民の時間は、子どもたちがこれからの未来を地球市民として、世界の平和や持続可能な未来のために、考え行動できる人に育つ、その土台となる学びの時間です。具体的には、外国語、外国語活動(英語)、総合と社会科の多文化共生教育、国際理解教育の分野の学習を、広く包括的に「地球市民の時間」と呼んでいます。

だいじにしていることは、〇多様性を尊重し、世界の人々とともに、地球市民として世界の平和や持続可能な未来のために考え、行動できる人を育てる。

〇多様なことば、コミュニケーション、文化に対する感性と能動的な態度を育てる。未知のものとの出あい、新しい学びをおもしろいと感じる学習姿勢を育てる。

桐朋小学校ではこれまでも総合や社会科などの授業で、平和、環境、SDGs、子どもの権利条約などを学んできましたが、そうした学習も「地球市民の時間」に位置付けています。学ぶとは、知識や技術を獲得するだけでなく、人生におけるものの見方や考え方をつくっていくことであると考えます。

桐朋小学校の【自治】活動②~桐朋なつまつり~

①に引き続き、桐朋小学校の【自治】活動について、ご紹介します。

こちらも恒例になっている”桐朋なつまつり”が、先日行われました。

高学年の子どもたちが、それぞれの委員会の活動内容を伝えたり、イベントを企画します。

普段の自治の時間だけでなく、休み時間や放課後も使って、全校のみんなが安全に楽しく遊べるように準備をしてきました。

「ピタッとねらえ、あそびのきまり(代表委員会)」

「スペースアドベンチャー~音の大三角形~(放送委員会)」

「ギネスだよ、図書室集合!(図書委員会)」…

本番当日。どの委員会の企画も、1年生から6年生までたくさんの子どもたちで賑わっていました。

遊びに来ている人が楽しいのはもちろんのこと、

企画している人たちは、大変さもあるけれど、みんなの笑顔を見てやりがいを感じることができ、どちらも充実した時間を過ごすことができたようです。

今回は、”みんなの声の木”と”なつまつり”のご紹介でしたが、子どもたちの【自治】は日常の様々な場面で行われています。

こうした経験をたくさん積み重ねていくことで、一人ひとりの子が、社会の主人公となりゆくための根っこを育てることにつながっていくと私たちは考えています。

桐朋小学校の【自治】活動①~みんなの声の木~

桐朋小学校では、大事にしている11の教育の柱があります。

その一つである、子どもたちの自治的活動(以下【自治】と記載)について、1学期の取り組みを振り返っていきます。

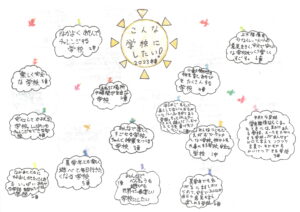

まずは、前期子ども集会について。

「こんな学校にしていきたい」「こんなことをやってみたい」

自分たちの学校をよりよくする、さらに楽しい学校にするためにこんな活動をしたい…

1年生から6年生までそれぞれの視点で考えたこと(クラス会議で話し合ったこと)をみんなで共有していく場として、毎年この集会が行われます。

「みんなでべんきょうもあそびも世界でいちばんたのしい学校にしていきたい。(1年〇組)」

「安心してかよえる学校。しっぱいもチャレンジもできる学校。(4年△組)」

「異学年とも楽しく遊べて、毎日行きたくなる学校。(5年◎組)」…

それぞれのクラスの具体的な願いについては、葉っぱ一枚一枚に書かれ、それを集めて”みんなの声の木”がつくられます。

その葉っぱに書かれた願いについて、高学年の子どもたちが各委員会で検討していくのです。

「生きものをふやしたいという意見に対して。今は観察のルールを決めています。自然の生きものを大事にしていきながら、検討していきたいと思います。(理科園・しぜんひろば委員会)」…

委員会で検討した結果は、花びらに書かれ貼られていく。

そして、みごと願いが実現すると、花が咲く。

”みんなの声の木”は、桐朋小学校がみんなの願いでどんどん豊かに成長していく学校のシンボルなのです。

前期子ども集会からはじまり、この木がこれからどんな姿に成長していくのか?今から楽しみです。

大きなのっぽの古時計

高学年玄関を入ってすぐ、図書室掲示棚に寄り添うようにある大きな柱時計。

ずっとずっと昔からこの場所にかかっています。

なにしろ古いので、時刻を告げるタイミングがずれたりしますが、やさしく振り子を揺らしながら見守ってくれている安心感がありました。

ところが先日、どうしても合わなくなってしまいました。

そこで、長年お世話になっている時計屋さんに見ていただくことになりました。

部品はあるのかな?修理できるのかな?

そんな心配をよそに、時計は元気になって戻ってきました。

古い仕組みなので、ボーンボーンという音を正確に合わせるのも一苦労。

最初に確かめたときは、10時の時報で12回鳴ってしまいました。

そこから何度も針を回して、巻き戻して、また回して、、、針の動きを追っていると、目が回りそうでしたが、最後にはちゃんと10回のボーンボーンを聴くことができました。

なつかしい、やさしい響き。

今はもうない時計会社が製作した柱時計。 50年以上経過しているでしょうとのことでした。

修理の窓口になってくださった時計屋さんは、仙川駅から学校への通学路の中間地点にあって、長年桐朋っ子を見守ってくださっています。

これからも、柱時計と子ども達をどうぞよろしくお願いします。

沖縄戦から78年と新教科書の採択 [Ⅱー350]

2024年度から小学校は新教科書に変わります。6~7月、本校ではそれぞれの教科でどの教科書を使用するか、子どもたちに配布する教科書をどれにするかを職員全員で検討しています。全ての教科書を見ながら話し合う過程を本校では大切にしています。

2022年度、6年生の「平和ポスター」と戦争と平和関連の読書記録

今回のコラムでは、沖縄戦と社会科6年教科書について、私が考えたことを書きます。

➀沖縄戦について

沖縄戦では、約16万5千人の戦没者(正確な人数は不明)、子どもの戦没者は7526人という記録があります。その要因として、アメリカ軍の攻撃、集団自決の多発、住民の虐殺、集団マラリア病死などがあります。

集団自決の根本には、帝国陸軍の「最後の一兵まで」という方針の徹底、住民の犠牲者が過半数を超えているという記録があります。教科書に掲載されているひめゆり学徒隊では、240名中生徒123人、職員13名が亡くなりました。そこには「最後は日本の国民らしく潔く果てよ」と教えられ、一人ずつ手榴弾、青酸カリを渡されたなどの記録もあります。(参照 村山士郎著『子どもたちが綴った戦争体験』4巻、2022年)

➁新教科書における沖縄戦に関する記述について

社会科新教科書は、3社から発行されています。「沖縄県読谷村などで起きた『集団自決』」は、「アメリカ軍の攻撃に追いつめられた住民には、集団で自決するなど、悲惨な事態が生じ」(T社)、「アメリカ軍の激しい攻撃に、追いつめられた住民のなかには、『集団自決』した人も多数いました」(N社)、「アメリカ軍の攻撃に追いつめられて、多くの住民が集団で死に追いこまれるできごとが起こりました」(K社)と書かれています。

どの教科書にも➀で書きました日本軍の関与については書かれていません。

毎日新聞では、「沖縄戦78年 6月23日は『慰霊の日』」のタイトルで、「来年度の小学校の社会科教科書で、沖縄戦に関する記述が後退」という内容を掲載しています。記事には、「『子どもと教科書全国ネット21』富山の世話人代表、松浦晴芳さんは、「沖縄戦の集団自決は、日本軍が降伏を許さず追い詰めたのが主な要因だが、その記述がなくなっている。本来住民を守るべき軍隊が実はそうではなかったというのは歴史が示している」と批判する」(6月22日記事)と書かれていました。

小学校社会科を発行する3社とも、「米軍の攻撃に追いつめられて「集団自決」が起こった」という趣旨の記述でした。歴史の事実として、「集団自決」への日本軍の強制または関与の事実を捉えること、そしてなぜそのようなことが起きたのかを考え合う必要があると思います。

こうした学び合いによって、2度とこのようなことがないように、私たちは現在と未来を築いていかなくてはならないと考えます。

1年生との交流会

「1年生にもっと遊びを楽しんでもらいたい!」

そんな子どもたちの思いから、先日、2年生と1年生の交流会が行われました。

2年生は1年生を楽しませてあげたい!とたくさんの時間をかけ、準備をしてきました。

本番、いつもなら遊びに飛び出していくのに、この日は休み時間も1年生のために準備をしています。

ドキドキしながら1年生を迎えた2年生。

声をかけながら、時には教えてあげ、時には一緒にあそびながら交流をしていきます。

その中で2年生が書いた作文です。

きょう1年生をたのしませる会をやったよ。めっちゃたのしかったよ。わたしは、おりがみだったよ。つるだったからみんなしっている人が多いからこないとおもっていたらいっぱいきたよ。しらない人もいたよ。とってもたのしかったよ。

きょう、1年生をたのしませる会をやってたのしかったです。ぼくは、こまをやって、いがいとにんきでうれしかったよ。あと1ばんうれしいっておもったときは1年生がさいごに、こまがたのしかったっていってくれたのがうれしかったです。

終わったあと、2年生の中にはもう次のイベントを考えている子も。

一緒に時間を過ごす中で感じる喜び、感動は宝物です。

1年生も今回感じた「たのしかった!」を、自分たちが2年生になったときに思い出して、やってあげたくなる。そうやって、バトンが繋がれていくのです。

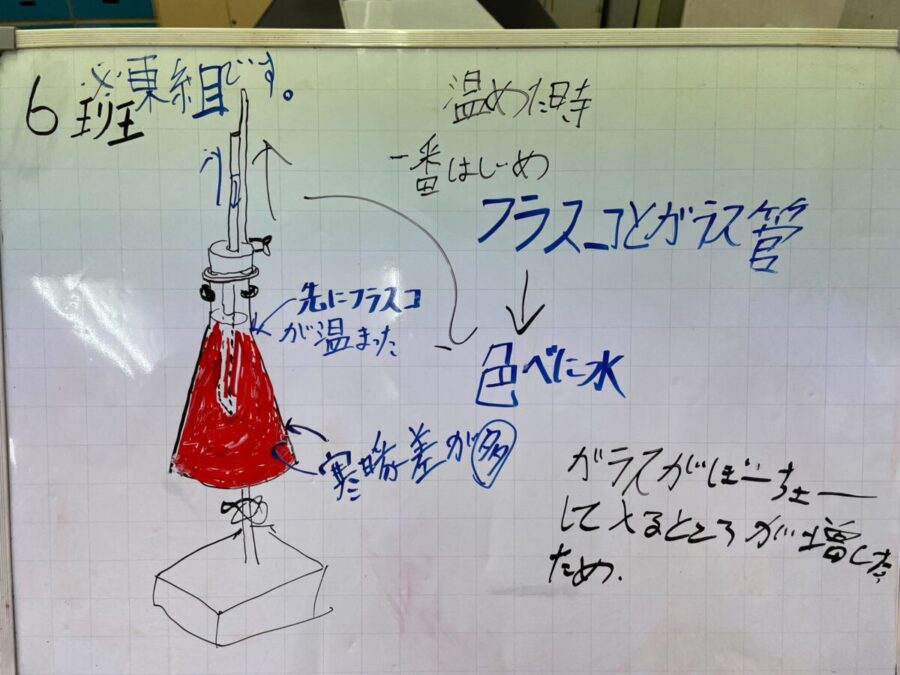

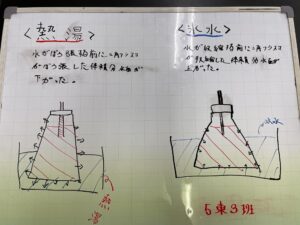

物と現象と仲間と…対話しながら深く学ぶ

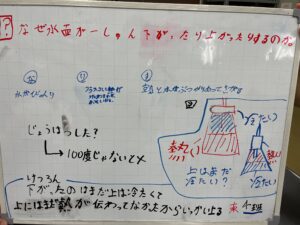

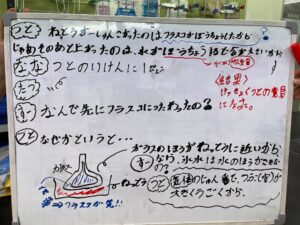

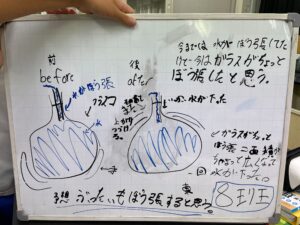

5年生の理科では、「温度と物の変化」という学習を進めています。

今回は、三角フラスコに入れた水を熱湯(氷水)につけるという実験をしました。

手で温めるだけでも、フラスコ内の水が膨張することを経験した子どもたち。

「熱湯につけたら液面が一気に上がるにきまってる!」

「ガラス管から水がとび出るんじゃない?」

「手で温めたときよりも、水が膨張しそう!」

そこで、実際に実験してみると…

温められた水の液面が一瞬下がってから、上がりました。

※見やすくするために、色をつけています。純粋な水でも同じ結果です。

「えー?!」

「熱湯につけたのに、なんで一度下がるの?」

「水もいっしゅんびっくりしたから縮んだのか?」

この謎現象を解明すべく、子どもたち同士で一生懸命に考えを出し合います。

(子どもたちのかしこさに、びっくり!)

物と現象と仲間と…じっくり対話することで見えてくる。

ヒントは、水だけにとらわれないこと?

ガラス(三角フラスコ)に秘密がある?

答えは、次の授業で・・・

土曜参観について

久しぶりの全校での開催につきまして、以下の点をご確認ください。

①正門から構内に進む際、記名済みのIDカードを見える場所に着けてください。

②正門付近の受付で、IDカードを提示してください。

③参観中の撮影・録画は一切禁止します。

④各クラスからのお便りを再度お読みいただき、スムーズな進行にご協力ください。

※6年生は学年ページもご確認ください。

保護者のみなさまのお越しをお待ちしております。

教務

雨の日に聴く「すばなし」

梅雨まっさかり。

自然の営みとはいえ、雨が続くとちょっと退屈です。

そんな時は読書が一番!

先日の3年生の図書の時間は、おはなし会でした。

「すばなし桐」のみなさんが、語り継がれてきた世界のお話しを昔ながらのやり方で語ってくださいます。

24人の低学年クラスは図書室のじゅうたん敷きのコーナーで聴きますが、人数の多い高学年は多目的室で行います。

『うりひめ』は日本のむかしばなし。繰り返される歌の節回しが心地よく、すっと耳に入ってきます。

『七わのからす』はドイツのお話。直前の音楽の授業でドイツの歌を習ったばかりだったので、うれしい偶然です。クライマックスが近づくにつれて、どきどきが高まる様子がありました。

この日の語り手は、お二人とも元保護者です。

「お子さんたちは、おいくつに?」と伺うと、みなさんとっくに成人されたとのこと。

時のはやさにびっくりしました。

卒業後もずっと桐朋小学校に関わってくださることに、あらためて感謝します。

これからも、どうぞよろしくお願いします。