投稿者: tohoblog

教室リフォーム!

2年生のあるクラスでは自分たちの教室のリフォームに取り組んでいます。目標は、「みんなの居心地をよくすること」。そのために、いくつかのチームに分かれて、どうすれば居心地のいい教室になるか、相談しながら活動しています。

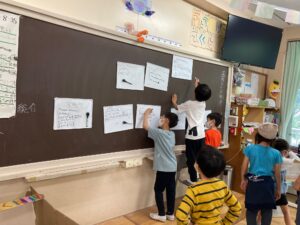

活動の初めには、「今日やること」をチームで話し合い、ホワイトボードに書き、黒板に貼って共有します。

やることが決まったら活動開始。自分がやりたいことに夢中になりつつ、チームの仲間とのコミュニケーションも欠かしません。

「すみっこチーム」は教室のすみっこに、くつろげるベッドやテーブル、いすを置き、そこを段ボールで囲っていましたが、この段ボールにも楽しい絵をかいていました。「こんな絵があったら教室にいるのが楽しくなるな」と考えながらかくの、素敵ですね。

もう一つの「すみっこチーム」はまた違うすみっこに屋根をつけて、なんだかホッとできるスペースに。

他にも、窓を楽しく飾り付けるチームや、みんなで食べられるように野菜を育てるチームなど、それぞれがクラスのために頑張っていました。

夢中になる時間はあっという間。「え~もう終わり~?」と言いながら、活動が終わったら各チームで今日のふりかえりを行います。

初めにホワイトボードに書いた「今日やること」の横に、できたことは「〇」、進み切らなかったら「△」を書きます。

最後はみんなで今日の活動報告。「こんなところを見てください」など、その日頑張ったことをみんなに伝えます。

「ツリーチーム」からは、「作ったツリーにみんなで飾りをつけたい」という願いが出されていました。「ここをもっとにぎやかにしたい」、「エアコンにすずらんテープをつけたら楽しそう」などなど、今後の活動の希望も出し合いました。

まだまだこの教室は、にぎやかで楽しくなっていきそうです。

6月25日説明会の予約を開始します

6月25日(土)に開催されるポロニアホールでの説明会予約を本日より受け付けます。

トップページ「説明会・体験会予約画面」の紫色のバナーよりお進みください。

(スマートフォンの場合、トップページの中程「入学関連情報」の下段にございます。)

①と②の予約開始時刻が異なりますので、ご確認ください。

また、お申し込みの際に男子・女子の枠がございますのでご注意ください。

①13:10の部:今年度の説明会・相談会等に初めてご参加の方限定です。

〇予約受付開始:6月6日(月)11:45~

②14:40の部:どなたでもご参加いただけます。(初めてご参加の方のお申し込みも可能)

〇予約受付開始:6月6日(月)12:45~

★7月2日(土)の施設見学会も予定しております。

詳しくは近日中に本HPに掲載するお知らせをご覧ください。

桐朋小学校教務

団活動紹介

5月から、5、6年生の団活動が始まっています。

4月には団の呼びかけ集会があり、一部の6年生がそれぞれ立ち上げたい団について「こんな楽しいことをやります」ということをアピール。他の6年生や、初めて団活動に参加する5年生はそれを聞いて、入りたい団の希望を出します。ちなみに5年生は後期の団活動から、団を立ち上げることができます。

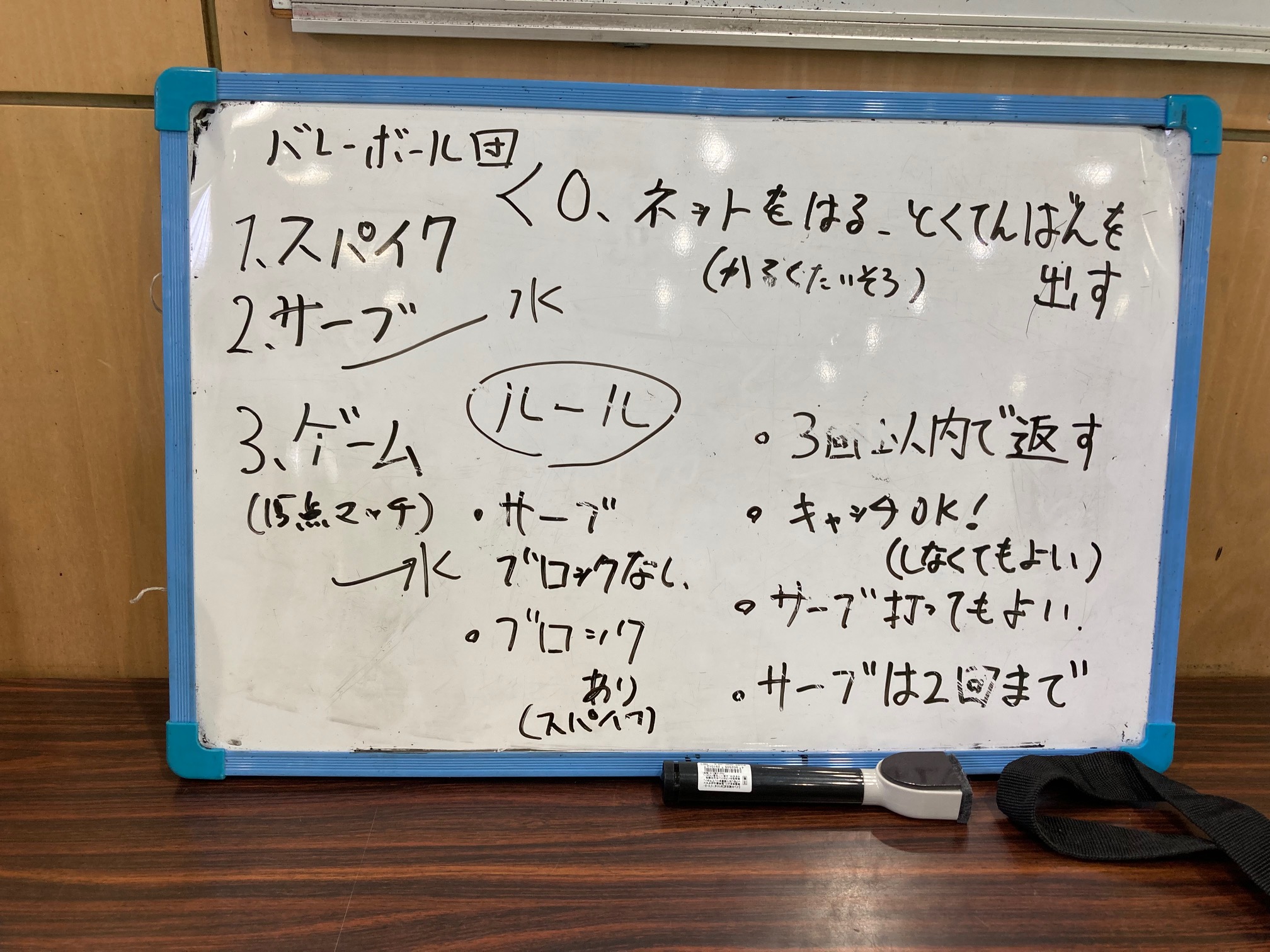

無事に団が決まり、いよいよ活動スタート。今回はバレーボール団の活動を紹介します。

バレーボール団では団長を中心に話し合い、「キャッチあり」や「サーブは投げ入れOK」にするなどしてルールを簡易化しました。そのおかげで初めての5年生も楽しく活動ができています。

ある日の活動はこんな感じ。初めに今日の活動内容を共有して、スパイク練習、サーブ練習、そしてゲーム。

練習では6年生が5年生にわかりやすく教える姿がありました。

ゲームではサーブが決まったり、スパイクが決まったり、または相手のスパイクをぎりぎりのところでキャッチしたりして、大盛り上がり。5年生が得点するとさらに大盛り上がり。失敗しても、それもまたおもしろい。勝っても負けても笑顔の絶えない時間でした。

これからの活動も楽しみです。

中嶋涼子さん〔卒業生。現 車椅子インフルエンサー〕 [Ⅱ-299]

朝日新聞「フロントランナー」(5月28日・土)に、中嶋さんの記事「ぎこちない壁なくしたい」「障害者へのひと言の声かけで社会は変わる」が載りました。

中嶋さんは、桐朋小学校、桐朋女子中高のご出身です。私は、中嶋さんが小学生の時に出会いました。「剣玉や竹馬が得意な涼ちゃん」「放課後もいっぱい遊んだ涼ちゃん」「話をするのが大好きだった涼ちゃん」「がんばり屋の涼ちゃん」などや「3年生から4年生、とってもとっても心配したこと」「どうしたら涼ちゃんが小学校生活を送れるかを、ご家族、職員みんなで考えあい、話しあったこと」「涼ちゃん、お母さん、お父さんらご家族、みんなでいろいろと考えながら過ごした日々」などを覚えています。

これまで、中嶋さんに6年生の授業に何回かきていただいて、話をしてもらいました。そして、中嶋さんが当時どんな気持ちでいたのか、卒業後どのようなことを大事にして歩んでこられたのかなどを教えてもらい、思いの至らなさ、想像できていなかったことなどいろいろと気づかれました。いろいろと考えさせられ、励まされてきました。

中嶋さんが高校卒業後、映画制作を学ぶために留学したアメリカでは、見知らぬ人が「何で障がいがあるの?」と声をかけ、手助けしてくれる。障がいを忘れるほどの生きやすさを感じたそうです。また、アメリカでは「心のバリアフリー」だけでなく環境面でもバリアフリーが進み、どこに行ってもエレベーターやスロープがあり、車椅子で男女別のトイレにも入れました。トイレの写真や映画館の写真などを見せてくれましたが、日本とちがいます。

帰国後、映画配給会社で編集職に就き、夢をかなえたいのに、毎日が生きづらい。通勤のとき、駅のエレベーターは満員で乗れず、車椅子が誤って人にあたると怒鳴られるなどのエピソードも聴きました。「障がいがある自分がつらい。社会が障がいをつくっている。」事実をもとにした重いことばでした。私はどうなのか。何ができるのかを考えます。

中嶋さんは、進行性の病気を抱えながら働き、シンガー・ソングライターとして活躍する女性のことを知り、難病でつらいはずなのに輝いてみえたり、自分の人生を活き活きと輝かせようとして生きている姿に出あいます。

そして、ユーチューブ制作、テレビ出演、モデル、講演などを行っていきます。人生の主人公として、自らの可能性を引き出し、開花させていきます。挫折を経験してもそれに屈せず、前進する尊さをもち、ご自身をかえていきます。

そして、社会の担い手として「障害者を身近に感じてもらえるくらい、誰もが知る障害者になりたいです。急に障害者になった人に「人生、楽しいよ」と言っても信じてもらえない。動画ではバリアフリーツアーや、海に行く様子をアップしています。楽しそうな映像を見るだけで「こんなこともできるんだ」と思ってもらえれば。健常者にも、障害者を身近に感じるきっかけになったらいい。知ることで壁が壊れると思うので、伝え続けたいです。」「一歩踏み出して、環境を変えることで、すごく人生が変わるから、一歩踏み出して」と話してくれます。

homepageの学校案内電子ブックに、中嶋さんの記事が出てきます。

学校説明会のお知らせ

本校にご興味をお持ちくださる皆様

2022年6月25日(土)の午後、本校ポロニアホールにて小学校説明会を開催いたします。

校長あいさつ、1年生担任の話などを予定しております。

ご参加は1家庭2名までといたします。

①13:10の部

〇対象:今年度の説明会、相談会等に初めてご参加の方限定といたします。

〇予約受付開始:6月6日(月)11:45~

②14:40の部

〇対象:どなたでもご参加いただけます。初めてご参加の方のお申し込みも可能です。

〇予約受付開始:6月6日(月)12:45~

・校長あいさつ、1年生担任の話など、1時間程度を予定しています。

・施設見学はありません。(ホールでの大人の方向きのお話しのみです。)

・男女の枠があります。お間違えのないようおねがいします。

・サーバーの混雑を防ぐため予約開始時刻に差を設けてあります。ご確認ください。

・諸状況により、やむを得ず中止となる場合もございますことをお含みください。

・同日午前、桐朋幼稚園の説明会も開催します。詳しくは幼稚園HPをご確認ください。

桐朋小学校 教務

お姉さんたちの躍動

快晴に恵まれたこの日。

登校する子どもたちの目を釘付けにしているのは、中高グラウンドに集うたくさんのお姉さんたちの姿。

桐朋女子中学・高等学校の体育祭が久しぶりに開催されるのです。

6学年が6色のシンボルカラーを掲げて競い合う伝統の行事。

3月から練習に取り組んでいる姿を隣の校舎から見ていたので、中止となってしまったこの二年間の彼女たちの悔しさを思うと、慰めの言葉も見つからないほどでした。

校歌などは、事前に録音したものを流して「清聴」する。

学年全体で一丸となって取り組む「応援交歓」でも肩を組むフォーメーションは慎む。

など、遠くから眺めているだけでも例年との違いに気づきました。

きっと開催に漕ぎ着けるまでにはたくさんの工夫や検討があったことでしょう。

初等部のグラウンドも、ウォーミングアップや最後の確認をする選手たちの熱気がいっぱいでした。

全校一同が校庭に集う姿は、カラフルでエネルギッシュで、そしてとても晴れやかでした。

小学校の運動会も「今年こそは!」と、期待が大きくなります。

学習 子どもの育ちと脳について [Ⅱー298]

前回のコラムの最後に、「次は、乳幼児期から児童期にかけて、『生き生きと過ごせる生活で育つこと』を脳の発達という角度から考えてみます。(つづく)」と書きました。今回、「子どもの育ちと脳について」学んでいることを書いてみます。

神経系の発達について、Scammon の発育曲線によれば、生まれてから8歳ころまでに90%が完成(12歳頃までに全体が完成)します。バランス感覚などは、その時期までにいろいろな経験をして培われると考えるならば、(コロナ禍であっても)その時期と経験を大切にしたいです。園や小学校の人たちは、たくさん遊ぶなかで、しぜんと見事なバランス感覚を培っていると思います。

脳科学と教育などで発言されている小泉英明氏(日立製作所名誉フェロー)は、「乳幼児期は身体系と脳神経系の土台が築かれる時期」とし、「とりわけ神経回路がつくられるのには臨界期があって、一歳くらいまでの時期に、神経回路が発達することがわかっています。その時期に子どもにとって良い環境を整えることが大切」と述べています。小泉氏によれば、子どもにとって良い環境とは「自然からの本物の刺激」があり、「(脳の学習機能のために)発達に応じて睡眠のリズムを正しくつくっていく」、「実体験」が大切で「意識下にまで多くの¨生の情報¨が入り、脳神経を活性化」することなどとなります。※「脳の基本的な能力は三歳までに決まってしまう」などは、科学的根拠がないという発言もされています。

たとえば、赤ちゃんが自分の手で食べ物を口に持っていこうとしているのを、無理にスプーンで食べさせることが続けば、手のはたらきの神経回路は育ちません。また、足が冷たいから、常にソックスをはかせていては、足裏や足指への刺激を遮断してしまいます。/赤ちゃんは、まず自分で手を伸ばして、食べ物をとるときでも自分で触って、その感覚や距離感をとらえます。最初はうまく口に運べないけれど、失敗していくうちに、口の中に食べ物を入れられるようになっていきます。やってみて、その刺激がどうだったのか学びます。このように実体験から神経回路をつくることを、小泉氏は『脳は出会いで育つ 「脳科学と教育」入門』(青灯社)で述べていました。

小泉氏と比べ、神経回路の発達の時期を乳幼児期から児童期と少し長い期間でとらえている中川信子氏(言語聴覚士。氏には、ことばと脳の育ちから学びはじめました)は、子どもの生活やことばと育ち、脳の発達についていくつかの本を書いています。

脳細胞(ニューロン)は、生まれたときに、大脳の表面部分に140億個ぎっしり並べられているそうです。その脳細胞と手や足が神経でつながっています。そして、さまざまな経験を通して、そのつながりが機能し、発達するそうです。それを「神経回路」の形成と述べています。

中川氏は、子どもの育ちと脳しくみを3つの段階で捉えます。

●脳幹 ~神経の束が通っているところ、生命の中枢で、生命を守る役割をします。子どもの成長にためには、脳幹の神経の通りをよくしておきます。そのためには、からだが元気であることが大切です。十分な睡眠、空腹満腹のリズムなど生活が規則的に、リズムが保たれていることです。「寝る子は育つ」「よく遊び、よく学ぶ」です。

●大脳辺縁系 ~「こころの脳」ともいえる場所。本能、情動、感情より少し原始的なこころのはたらきをします。やる気、覚える、本能的価値判断をします。生きる力を駆動するところです。だから「おもしろそう」(記憶をつかさどる海馬のはたらきが高まる)「この情報は役に立つ」などが大切〔たのしい、おもしろい、好き、やりたい意欲を育てる〕で、そうした場面で大脳辺縁系の神経の通りがよくなります。

●大脳皮質 ~脳幹と大脳辺縁系のはたらきの上に、大脳皮質のはたらきが乗っかって、知的なはたらきをします。知識、知性、抑制などのはたらきを通して、うまく生きる、よく生きることができます。

「生き生きと過ごせる生活で育つこと」を脳の発達という角度から考えると、まずからだが元気であることが大切で、それから、興味や関心、好奇心、意欲などを育て、よく生きることができるようになっていくと考えられます。さらに学び続けます。

2年半ぶりの・・・

学校のある仙川から甲州街道に出て、調布から高速道路にのって2時間少々。

2年半ぶりに先生たちが訪れたのは・・・

そう、八ヶ岳高原寮です!

コロナ禍以前は合宿本番はもちろんのこと、事前の下見も合わせると年に数回は来ていたのに、この2年半一度も踏み入れることができませんでした。

トレードマークの赤い屋根が見えると「懐かしい場所に帰ってきたな」とじんわり温かい気持ちになりました。

5月の高原の風は本当に爽やかで、深く息を吸い込むと胸の奥の方から体全体に「良いもの」が満ちていく感じがしました。

子どもたちが来られないでいる間も、管理人さんご夫妻は季節ごとに様々な手入れを続けてくださいました。

かまどを直したり、お布団を湿気から守ったり、下駄箱を塗り替えたり。

寮の裏手の森には、以前よりも明るい日差しが届いていました。

間伐を進めてくださったおかげです。ここをみんなで散歩する姿を想像して、ワクワクしました。

斜めの幹を渡ろうとする人がきっといることでしょう。

この季節ならでは、春のお花たちもたくさん見ることができました。

サクラソウのスポットは、敷地内に5ヶ所ほどあるそうです。

みんなと野外で食事をするためには色々と工夫しなくてはなりません。

まずは、やってみよう!と、先生たちもかまどで火を焚く練習をしましたよ。

今年はどの学年も夏の合宿になりますが、待ち遠しい気持ちでいっぱいです。

事前の計画、準備をみんなでがんばろう!

資料請求を開始しました

桐朋小学校の教育にご興味をお持ちくださるみなさま

今年度の資料請求の受付を開始いたしました。

詳しくは本ホームページ「入学案内」より「資料請求」へお進みいただきご確認ください。

お一家庭1部の配布といたします。

先日の学校説明会等ですでにお持ちくださった方はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします。

桐朋小学校 教務

「わかる」ことを大事に

5、6年生の体育で器械運動に取り組んでいます。

高学年の体育では、「できる」ことだけでなく、「わかる」ことを大事にして取り組んでいます。

自分が苦手でできなくても、ポイントをきちんと理解していれば、友達に教えることができます。そうして班の中で学び合うことを大事にしています。

5年生では跳び箱の台上前転に挑戦中。

みんなの前でやってくれた人の技を見ながらポイントを見つけていきます。

「どうすれば跳び箱から落ちずに回り切れる?」

「どうすれば素早く回れる?」

わかったことは学習カードに書き込みます。

さらに、班のみんなができるようにするための工夫もそれぞれで考えました。ある班は跳び箱の周りをふかふかのマット、通称お豆腐マットで囲ったり、またある班はお豆腐マットを跳び箱の横に立ててみたり。みんなで工夫して支え合うことで、怖い気持ちもだんだんと薄れていきます。

ただなんとなく「できる」から、「わかる」「教えられる」へ、高学年の体育はレベルアップの真っ最中です。