投稿者: tohoblog

やきいも大会〜パートナーさんとの思い出〜

12月。

1学期に植えたさつまいもも、収穫の季節となりました。

1年生は草が生えきった畑を耕し、畝をつくり、農園からもらってきた苗を大切に植えました。

本当に育つかな?と心配だったお芋。

本当に土の中にあるの?と掘るまでドキドキしていたお芋。

掘り出すと、草抜きのかいあってか 大きなサツマイモがごろごろ。

これは これまでお世話になっているパートナーさんとのやきいも大会で食べるお芋です。

土をおとしながら、パートナーさんが喜ぶ顔を思い浮かべて、そわそわワクワクしていました。

当日は、少しほこらしげな1年生と、焼き芋のやり方を調べてきてくれてリードしてくれる5年生、安全に思いっきり楽しめるように見守ってくれるお家の方によって創られました。

焼き芋がやけるのを待っている間も、パートナーさんと思いっきり遊ぶ1年生。

火をひたすらにみつめる子たちの姿も。

それぞれが、違う楽しみ方で過ごした時間でした。

いざ焼けたお芋を一口食べると、、、、

「うそみたいに おいしい!」

「あまいー!!こんなに おいしいんだ」

「そだてた かい が あったね!」なんていう子もいたし

「食べ終わりたくないから」と言って ほんの少しずつかじって食べている子もいました。

パートナーさんと会えただけで嬉しかったのに

自分たちで育てたお芋を、パートナーさんにも”おいしいね”と言ってもらえたこと

しぜんひろばで ピクニックおべんとうをできたこと

育てた命の大切さを いっぱいに感じながらいただいたこと

素敵であふれた時間でした。

3学期始業について

在校生、保護者のみなさん

2022年が始まりました。今年もどうぞよろしくおねがいします。

始業にかかわって、いくつかの連絡を在校生保護者専用バナー「全ての保護者の方へ」に記載しました。

(クラスごとのページではありません。)

確認してください。

桐朋小学校 教務

プレイルームに響く歌声

冬休み直前、1年生から4年生は、プレイルームで音楽会の発表曲を録音しました。

歌ったり吹いたりすることがとても少なかったのこの一年半、

クラスごとにそれぞれ一生懸命練習してきた曲を、ようやく学年のみんなで歌えるのです!

(2年生クラス授業の風景)

(2年生クラス授業の風景)

張り切る気持ちと楽しむ気持ち満々で、みんながプレイルームの舞台に並びました。

どの学年も、それぞれの曲を気持ちを込めて、とっても素敵に演奏しました。

一人一人の声が合わさって、学年全体の表現としてプレイルーム響いていましたね。みんなが「この歌、好き!」「この部分が素敵だな」と思っていることが、たくさん伝わってきましたよ。

全部の学年の演奏を一緒に聴かせてもらった校長先生と音楽の先生たちは「学校中のみんなが、この演奏を生で聴き合えたら、どんなに素敵だっただろう。」と心から思いました。次の音楽会ではそれが叶いますように。

今日の演奏は先日の高学年音楽会の演奏と合わせて、CDに収録されます。完成にはすこし時間が必要ですが、たのしみに待っていてくださいね。

(録音のマイクについて質問する人)

(録音のマイクについて質問する人)

プレイルームの各クラスの音楽会も、それぞれ工夫しながら進めました。

飾り付けをしたり、司会の言葉を考えたり、「みんなで創る」音楽会。

奏でる喜び、集い、ともに味わう幸せを感じた12月でした。

(3年生クラス音楽会。久しぶりにお家の方の前で発表することができました。)

広島修学旅行 ー大久野島にかかわって‐[Ⅱー284]

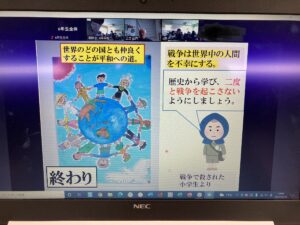

広島修学旅行では、3日目に大久野島に行きました。戦争の〈被害〉〈加害〉の事実を学びました。

修学旅行前の授業では、2003年、2004年、中国の小・中学生の人たち、大人の人たちに起きた〈被害〉を取り上げました。約60年前にあった戦争の〈被害〉を、河原や庭などで遊んでいた中国の子どもたちが受けました。現在、歴史を学んでいる子どもたちと、ほぼ同年齢の子どもたちでした。その〈被害〉をもたらしたのが、日本です。戦争中、大久野島での毒ガス製造、毒ガス遺棄などにかかわることです。

〇2003年、中国黒龍江省でのこと。工事現場から出た黒っぽい土で、蓋尊旭さん(当時12歳)、馮佳縁さん(当時10歳)がどろんこ遊びをしていました。その土は湿り気があって、粘土のようにいろいろな形を作りやすかったそうです。家に帰ってから、2人は手足に痛みを感じました。痛みはしだいに酷くなり、やがて大きな水ぶくれができてきました。

工事現場の土を家の庭に運んだ人もいます。子どもたちは、土の山で遊びました。高明(当時9歳)の足は、水疱ができ、数か月もの間、歩けなくなってしまいました。(『ぼくは毒ガスの村で生まれた。あなたが戦争の落とし物に出あったら』化学兵器CAREみらい基金編著、吉見義明監修、合同出版より学ぶ)

〇2004年、中国吉林省でのこと。周桐さん(当時13歳)、劉浩さん(当時9歳)が小川でどろんこ遊びをしていたところ、鉄の固まりを見つけました。河原まで運び、周りの泥を小枝でこそげ落とし、穴につまっていた泥をかき出しました。すると中から黒い液体が飛び出し、劉さんの足にかかりました。足にかかった黒い液体を手でこすってふきとった際、手にも液体がつきました。周さんは、鉄の固まりを抱き抱えたとき、鉄の固まりから真っ黒な液体がこぼれ出て、太腿にかかりました。その後、2人は激しい痛みに襲われました。皮膚は腫れあがり、大きな水ぶくれができました。(同上)

◇子どもたちと、「黒っぽい土は、何だろうか?」「鉄の固まりは、何だろうか?」「鉄の固まりの中から出た真っ黒な液体は、何だろうか?」と考え合いました。

◆この学習の前までに、日本の中国での戦争についての学んできた子どもたちからは、「鉄の固まりは『不発弾』ではないか?」「(夏休みの研究で)大久野島の毒ガス製造を調べた。中国での使用を知った。鉄の固まりは砲弾で、中身は毒ガスではないか?」「中国で見つかったドラム缶の中身は、毒ガスだったと思う」など、いろいろな考えが出されました。

子どもたちが触った土は、毒ガス液の入ったものでした。鉄の固まりは、戦争に使われた大砲の弾でした。戦争に使われた大砲の弾の中に、毒ガス液がつまっていました。

〇2006年、劉さん、馮さんたちが日本にやってきました。

「少し歩いただけでも呼吸が苦しくなって、疲れてしまいます。3年たった今も、足の痛みはなくなりません。大好きな歌も、すぐに喉が痛くなって歌えなくなりました。声も変わってしまったみたいです。それに大きな水膨れが気持ち悪いといって、友だちが遊んでくれなくなりました。伝染なんかしないのに、大人の人も近づいてきません。とてもさみしい…。長距離選手になりたかったのに…。」(馮さん)

「最初に水疱ができたときには、これが重大な障害になるなど考えてもなくて、ちょっとした炎症か蕁麻疹だと思っていました。ところが、いつまでたっても治らないし、どんどん酷くなっていきました。2カ月間入院して、退院してからも風邪をひきやすくなり、また、一度風邪をひくとなかなか治りません。風邪は誰でもひくものですが、月に2回も3回もひくのです。それに持久力がなくなって走ることが苦手になったばかりでなく、集中力がなくなってしまったために、学校の成績が下がってしまいました」(劉さんのお父さん)(同上書より引用させていただきました)

その後の学習では、「なぜ約60年後に毒ガスの入ったドラム缶や砲弾が出てきたのだろうか?」「毒ガスの入ったドラム缶や砲弾をなぜ中国に捨てたのか?」「現在はどうなっているのか?」「日本国内で製造されていた毒ガスについて」「毒ガス製造の秘密。その苦しみや製造時における被害など」「日本の中での毒ガス遺棄と毒ガス〈被害〉についてー新聞記事から」などを考え合いました。

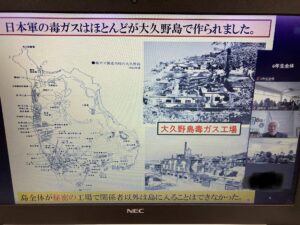

戦争中、毒ガス兵器が広島の大久野島で秘密に製造されており、その毒ガス兵器が、中国との戦争で使われていたこと、戦後60年以上たってから戦争の〈被害〉を受けている人がいるなどを知り、大久野島に行ってきました。

修学旅行ではたくさんの人にお世話になりました。ありがとうございました。1日目の碑めぐりでは、山口さん、松田さん、山岡さん、峯岡さん、青木さん、森河さんにお世話になりました。2日目の被曝証言を笠岡貞江さんにしていただきました。平和記念資料館や本川小学校平和資料館、毒ガス資料館など、いろいろな人にお世話になりました。

修学旅行3日目

最終日は大久野島へ渡るために、朝から荷造りなど大忙し。

前日のうちに手際良くまとめていた人もたくさんいて感心しました!

(荷造り完了記念写真/バス車窓の「被曝柳」)

今は「うさぎの島」として有名ですが、第二次世界大戦では日本軍の毒ガス兵器工場がありました。

バスから定期フェリーに乗り換える際、忠海にお住まいのAさんの大叔母様が待っていてくださいました。

みんなが広島へ来られたことを喜んでくださり、うさぎ用の人参やキャベツをたくさんいただきました。

(2年ぶりの対面/忠海のフェリー)

島ではクラスごとに毒ガス資料館を見学、そして島内の毒ガス貯蔵庫跡などを巡りました。

極秘で生産されていた毒ガス。地図上ではこの島の存在そのものが消され、周りからの視線を遮るために貯蔵施設はカモフラージュされていたそうです。75年を経て、いまなおそのペイントを確認することができました。

(発電所跡/慰霊碑)

被害と加害、軍幹部と少年工、差別と被差別、過去と現在、、、様々な立場での視点を対比させながら、平和を実地で学ぶ旅を締めくくりました。

瀬戸内の風景を満喫しながら巡る島内は、天気にも恵まれとても気持ちの良い一時となりました。

可愛いウサギたちが、一生懸命学んだ子どもたちを癒してくれました。

例年よりもずっと遅い時間でしたが、東京駅に無事に到着。

お家の方のお迎えにほっと一安心の、笑顔の子どもたちでした。

3学期、みんなの学びを交流していきましょう。

2022年学校説明会のお知らせ

【2022年学校説明・校舎見学について】

今年も大変お世話になりました。来年の学校説明会についてのお知らせです。

日時:2022年1月29日(土)9:00-15:00頃までの中で時間枠を設けます。 ※時間の詳細は後日

場所:桐朋小学校(プレイルーム・校内)

内容:学校説明(本校の説明・桐朋の四季)/校舎見学

申し込み開始日&詳細公開:

2022年1月16日(日)@本校HP「説明会、体験会予約画面」のバナーよりおすすみください。定員が埋まり次第、受付を終了します。

感染状況により、中止にせざるをえない場合がございます。ご了承ください。

お申し込み、お待ちしています。

教務

修学旅行2日目

広島2日目。

朝ごはんはバイキングでした。それぞれが手袋をして慎重におかずを選んでいました。

午前中は平和記念資料館で過ごしました。いつもは大変混み合う館内ですが、朝早いこともあり集中して見学することができました。遺品の解説を読みながら、「ひとりひとりがここで生活していて、それぞれにエピソードがあるんだよなあ。」としみじみ語り合うひとがいました。目を背けたくなる展示もたくさんある中、子どもたちは自分自身とも向き合いながら、それぞれのペースで静かな大切な時をすごしました。

後半は、笠岡貞江さんのお話を伺いました。

今年88歳になられた笠岡さん。

ご自宅の庭で洗濯物を干している時に原爆が投下されたそうです。

スライドを交えながら、力強くお話ししてくださいました。

広島の地で、被曝者ご自身から直接お話を伺えた。このことが、子どもたちには何より貴重な体験となりました。

昼食をはさんで、午後は、クラスごとの船で宮島へ。

真っ赤な鳥居はまだ修復が終わらず見ることができませんでしたが、厳島神社からの景色を堪能しました。

その後はお待ちかねの散策タイム。立ち並ぶお土産物屋さんに目移りしながら、楽しい楽しいひと時を過ごしました。

家族へ、祖父母へ、きょうだいへ、と指折り確認しながら、とっておきの品を選んだようです。

夕食のあとは、担任の先生たちからサプライズのお楽しみ会もありました。

満面の笑顔から、盛り上がりが伝わるでしょうか。

京王線の遅れについて

6:00頃、東府中~府中駅間で人身事故の為、京王線は飛田給~府中・東府中~府中競馬正門前駅間の上下線で運転を見合せていましたが、7:00過ぎに運転を再開しました。振替輸送が行われています。

無理をせず、状況を見ながら気をつけて登校してください。

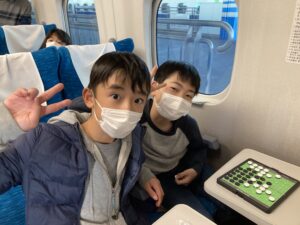

修学旅行1日目

6年生はおかげさまで予定通りに初日の行程を終えました。

朝早くからお見送りくださった保護者のみなさま、ありがとうございます。

見事な富士山や、突然現れる雪景色など車窓を楽しみながらの4時間の新幹線の旅。

広島駅のホームに降り立って「本当に来れたんだね〜」と呟く声が聞こえました。先生たちも同じ気持ちです。

市電に乗り換えてたどり着いた原爆ドーム。小雨がぱらつく場面もあり一瞬ひやっとしましたが、ガイドの方々と公園内の碑をめぐり、本川小学校も見学させていただきました。次第に気温が下がってくる中、みんな熱心に質問し、メモをとっていて感心しました。

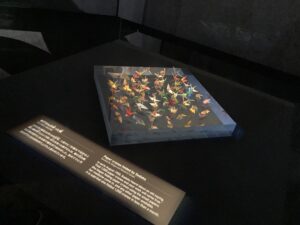

実行委員が中心となり準備してくれた原爆の子の像の前でのセレモニー。例年の修学旅行の時期は大変な混雑ですが、今回は学年みんなが集うことができました。

夜はみんなが楽しみにしていたお好み村へ。あつあつのお好み焼きは、冷えた体に染みました。

お腹いっぱい、エネルギー満タンです。

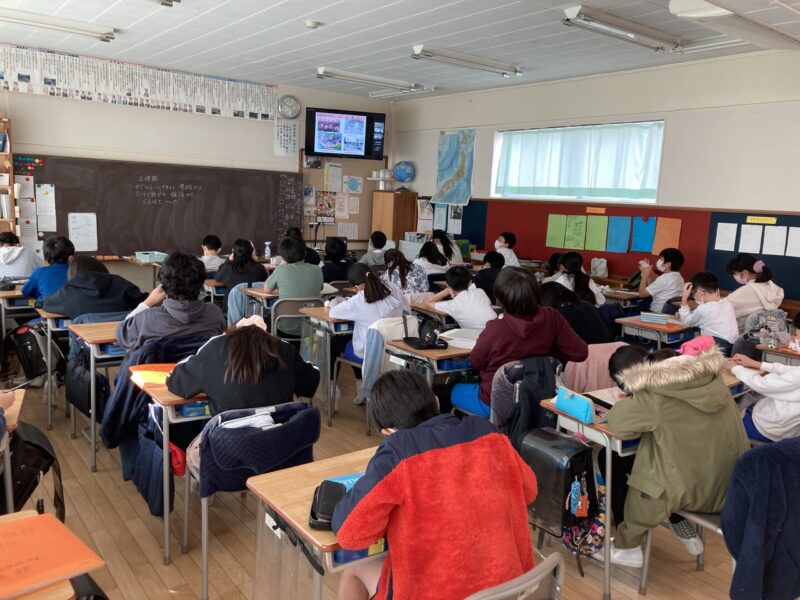

東京で、広島で、平和を学ぶ

桐朋小学校の修学旅行は、平和を学ぶ旅です。

間もなく広島を訪れる6年生は、事前学習に勤しんでいます。

先日は被爆2世の山岡さんをお迎えし、原爆についての科学的な理解を深め、平和記念資料館を訪れる際の「視点」をたくさんいただきました。

そして、昨日は大久野島の毒ガス製造について長年研究されている山内先生に、Zoomを通じてご講演いただきました。

6年生からたくさんの質問が出されました。いくつか紹介します。

・どうして、毒ガスについて伝えようと思ったのですか?

恐ろしさを知らないと、また再び使われてしまう。みなで声を出さねばいけないと思っているから。

・毒ガス製造の秘密は、どのように分かったのですか?

公になっていないだけで、アメリカ軍はじめ、いろいろな国が日本軍がここで製造していることは知っていたようだ。

・終戦後にみつかった毒ガスの被害者はどのくらいいますか?

中国では3千人以上。日本でも隠されたり、捨てられたりした毒ガスで7~800人の方が被害にあわれている。

・毒ガスで汚染された空気につつまれた島は、いつ、きれいになったのですか?

製造を終えて76年たっているから、自然はほぼ戻っている。生き物や草花、海藻などの影響はみられない。毒ガス製造の時の土が地下に残っているから、そこを通る水は汚染があるかもしれない。だから、今も島で使う水は別のところから運んでいる。

・なぜ大久野島に毒ガス工場ができたのですか?

1923年ごろは、新宿に陸軍の工場があった。大きな工場が必要になり、震災などもあったことから別の場所をさがした。35か所の応募がある中、周囲4キロの島だから秘密が守りやすい事、周りに住宅地がない海であることから大久野島が選ばれた。

・大久野島はもともとはどんな島でしたか?

昔は無人島。室町時代ごろ、海賊の見張り役の人が住み着くようになった。明治に要塞が作られて22門の大砲が置かれ、限られた人が農業をしていた時期もあった。

・毒ガスの防空壕というのは、どういうものですか?

人間ではなく、毒ガスの保管を目的にあちこちに防空壕を作った。50か所くらいあったようだ。女学生、中学生なども働いていたが、避難の際は山のすそ野に1,5メートルくらいの穴を各自で掘って、その中に隠れるという指示があったようだ。

修学旅行最終日、この島を訪れる子どもたちに、こんな言葉をいただきました。

「現地資料館のそばに幹部用防空壕があります。そこの説明文をよくみてください。幹部用のコンクリート造りのもと、女学生たちが避難する穴の粗末さ比べても、戦争というものは決して国民のためのものではない、ということがわかるはずです。」

延期された修学旅行は例年よりもタイトな行程ですが、こうした事前学習によって現地での気づきが深まることを期待します。