投稿者: tohoblog

見えないところで

「ザザ〜ツ」「シャッ、シャッ」。

職員室の窓辺で作業をしていると、耳慣れない音が聞こえてきました。

外をのぞくと、高学年玄関の前から続く長い排水溝のふたを全部ひらいて、中の泥を掻き出す作業の真っ最中でした。

大雨が降ったりするとグラウンドの土が流れ込んで少しずつたまってしまうので、みんなが通らない時間を見計らってお掃除をしてくださるのだそうです。

以前「鍵をおとしちゃったー」という人がいたので、このふたを持ち上げようとしましたが、とっても重くて私一人では無理だったことを思い出しました。こんなに何枚も、大変な作業です。

いつも見えないところを、気がつかないタミングで整えてくださる方に支えられている学校生活。

そうそう、この週末は、4年生教室のフィルム貼りが完了しました。窓際の人が過ごしやすくなりますね。

お仕事をしてくださるみなさん、いつもありがとうございます。

「見えない」といえば、お花の姿はないけれど準備はしっかりと進んでいるようです。

渡り廊下の八重桜、こんなにふっくらしてきましたよ!

お祭りをいっしょに(芸術鑑賞教室:高学年)

桐朋小学校の芸術鑑賞教室は、本物の芸術に直接触れ、みんなで感じ、味わうことを大切にしています。

2年ぶりの開催となった今回は、「荒馬座」の皆さんをお迎えし、低・中・高学年のブロックごとに日本各地の民舞を鑑賞しました。

感染対策のため舞台上のみで行いましたが、荒馬座のみなさんは限られたスペースを最大限に使って、大きく力強く踊ってくださいました。

これまで体育の授業でたくさんの民舞に親しんできた高学年の子どもたち。目の前の踊りに圧倒されながらも、自分の体に染み込んだ動きがおもわず溢れてくるような様子もありました。

エイサー(沖縄)と七頭舞(岩手)は、子どもたちと荒馬座のみなさんとのコラボレーションが実現。大人も、子どもも同じ「踊り手」として集い、踊る喜びが爆発した感動的な場面となりました。

【子どもたちの感想より抜粋】

◯七頭舞は道具だけでなく体全体を使っていてとてもすてきでした。おどりもすごかったけど、目線が気になりました。全員、目線を道具の先(先端)を見ていたので、正式なおどりは目線も合わせるのかなと思いました。

◯舞台の上から聞こえる音、全てがおどりの一つなんだなぁと思いました。もちろん笛や太鼓もそうですが、足音や息の音などが美しく聞こえました。

◯荒馬座の踊りを見て、私は本当に感動しました。なんといってもエイサーと七頭舞!エイサーはずっと練習していたのでプロの人はどうやっておどるんだろう?と思ったのでワクワクしました。そしたらすごい迫力で思わずワァと声を出しそうになってしまいました。私はあんなふうに踊れていたかな?と思うと荒馬座の方々に運動会を見ていただきたかったな・・・と思いました。

◯踊っている人達のお顔を見たら、笑顔でとても驚きました。なぜなら、ずっと飛び跳ねたり足を高く持ち上げたりだったので、本当に踊りが好きなんだなーと思いました。そして、楽しそうに踊っているからこそ掛け声を出したくなりました。そして、自分も気付いたら無意識に拍手をしていて、改めて私はこういうのを見るのが好きなんだなと思いました。

ネットを介して、世界中の技・芸能・文化にすぐアクセスできる時代ですが、「生の・その場・その時」だからこその発見や感動があります。

日本各地のお祭りの熱気が、早く戻ることを願って止みません。

会場みんなでカチャーシー(エイサーの手踊り)の様子。

エイサー 5年生

七頭舞 6年生

ミニ見学会について

お申し込みくださった皆様

1月29日(土)に予定されたミニ見学会は、中止とさせていただきます。

連日感染者数が激増している現状を踏まえ、皆様と本校関係者の安全を守るため上記の判断となりました。

本校にご興味をお持ちくださり、ご予約の労をおかけしたにもかかわらず実施が叶わず大変申し訳ありません。

様々な状況が落ち着きましたらあらためて機会を設けますので、どうかご理解ください。

なお、本校HP「桐朋小だより」などで、学校の様子は随時発信してまいります。

資料請求もHPにて受付ておりますのでよろしければご利用ください。

(2022年度考査の資料となります。)

皆様のご健康を切にお祈り申し上げます。

桐朋小学校 教務

在校生保護者のみなさま

1月23日19時、安全安心メールを発信しました。

HP在校生・保護者ページ内、「すべての保護者の方へ」をご確認ください。

桐朋小学校 教務

走る会に向けて

今週の金曜日は高学年の走る会です。

2学期末から体育で長距離走の学習に取り組み始め、「速く走る」のではなく、「長い距離を気持ちよく走るマイペース」をつかむため、毎回記録を取りながら頑張ってきました。子どもたちは、自分がグラウンド1周を何分くらいで走ることができるか、授業の中で少しずつつかんできています。

走る会では、個人で走る距離を2㎞または4㎞から選択し、その距離を、授業でつかんできたマイペースをもとにどれくらいのタイムで走ることができるか予想します。そのうえで4人チームをつくり、駅伝方式で声をかけあいながら走ります。

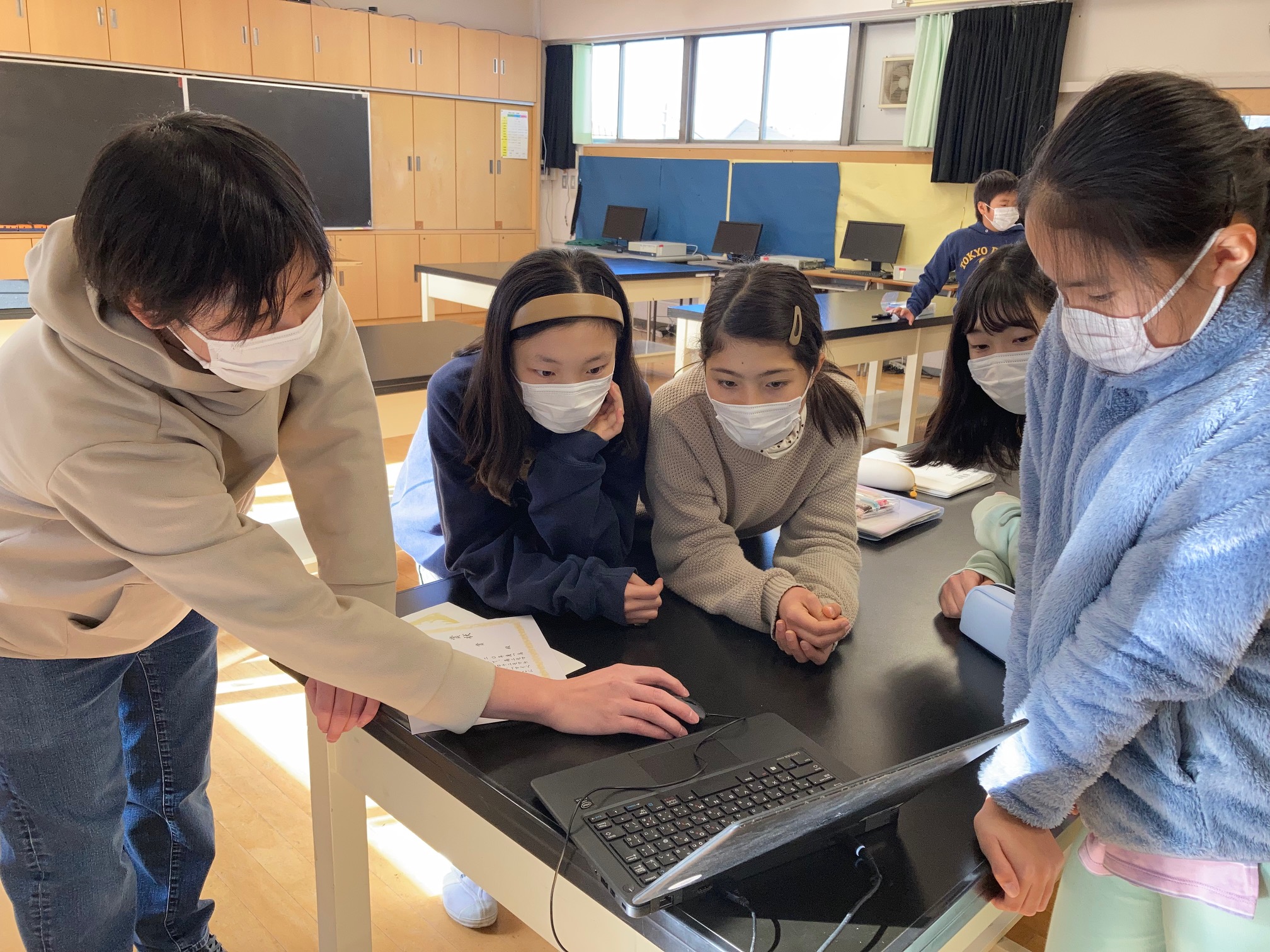

走る会を開催するにあたり、5、6年生で実行委員会活動を行っています。

委員会では、走る会の目標決めや司会台本作り、予想タイムに近いタイムで走れた人に贈る賞づくり、看板や賞状づくりなど、毎日昼休みに集まって話し合いを重ね、準備をすすめています。

6年生が司会として委員会をリードしてくれていますが、それに対して5年生も意見をしっかりと伝えるなど、一緒に会をつくっていこうとしている姿勢がとても印象的です。

決まった目標は、「自分と向き合いながら、自分らしい走りをしよう!」「チームで声掛けをするなど、協力し合おう!」「走るのが好きになれる会にしよう!」。

本番が楽しみです。

子どもは風の子!!

「寒いさむい!!」と背中を縮めて低学年校舎に向かっていると、とても楽しそうな気配が!

グリーンテラスに張った薄い氷の上で1年生が遊んでいます。

転ばないよう、足を上げずに前後にするする動かしたり、柵をにぎったり。

朝日がしっかりと当たる前のスペシャルイベント、とても楽しそうでした!

かつては、理科園の池なども12月中から凍ったものですが、温暖化の影響か最近はなかなかお目にかかりません。

今年の冬、あと何回楽しめるでしょうか?

中休みは、校庭に凧がいっぱい!

おもいきり駆け回って、ずいぶん高くまで揚げている人もいました。

子どもは風の子!!

転編入試験を行います。

2022年4月入学の転編入試験は、以下の学年で行います。

新3年生 男子1名

試験日は2月19日(土)です。詳細は、募集要項でご確認ください。

募集要項・入学願書(無料・学園から送付)

請求期間 1月21日(金)~2月5日(土)

請求方法 代表電話03-3300-2111 内線552 学務課へお電話ください。

平日9時~16時 土曜9時~12時

尚、すでに次期(2022年9月入学)への転編入学希望カードをご提出いただいている方には、6月上旬~6月中旬に募集の有無などについてご連絡申し上げます。

〔参考〕

次の入学希望カードを学園から送付します。

請求期間 1月20日(木)~5月31日(火)

請求方法 代表電話03-3300-2111 内線552 学務課へお電話下さい

平日9時16時 土曜9時~12時

○2022年9月入学・・・2021年度の第1学年~第4学年

○2023年4月入学・・・2022年度の第2学年~第5学年

真っ白のカーテンと金色の絨毯

3学期がはじまって1週間。

窓を開けて換気していても、教室は子どもたちの活気があふれています。

大人だけの冬休みは、とてもとても寒かったです。

新年初めての雪の日、校庭はあっという間に煙るような白いカーテンで覆われました。

♪人かげ あとなく 霧は静かにこめ まっしろな 真冬は 森にも野原にも

(ブルガリアの歌 「森の冬」 より 中山知子 作詞)

冷気が押し寄せる窓辺に立つと、思わずこの歌が口をついて出てきました。

3年生が音楽会のアンコールで歌った曲です。

晩秋の校庭とは大違いですね。自然の移ろいには本当に驚かされます。

******

雨上がりの校庭に、金色のじゅうたんが敷き詰められました。

桐朋女子中学・高等学校のグラウンドとの境にある大きな2本の銀杏から一気に葉っぱが落ちてきたのです。

油分を含んだ葉っぱは、独特な手触りです。

かき集めてぱーっと放つと、太陽の光をさらに反射して本当にきれい。

昼休み、こどもたちは何度もなんども繰り返していました。

銀杏のとなりには、メタセコイアが2本。こちらは焦げ茶色の細い葉っぱのカーペットです。

湿り気があるせいか、踏み締めると森の香りがスーッと立ち上ります。

秋晴れ、鮮やかな色彩、そして鼻に抜ける香気。3拍子そろって全身がリフレッシュされ、午後の活動へのエネルギーが湧きました。

*****

寒い日はまだ続きますが、すこしずつ日暮れまでの時間が伸びてきました。

短い3学期、春に向かって毎日を元気に、豊かに過ごしていきましょう。

1月29日(土)説明会について

1月29日(土)に予定しておりました小学校の説明会は、感染拡大状況を鑑み

少人数のミニ見学会に変更いたします。

〇1月29日(土)ミニ見学会

女子枠 9:45/10:45

男子枠 10:15 / 11:15

男女枠 11:45 / 12:15

・お申込み1家庭につき2名まで。(お子さんをお連れの場合、保護者は1名です。)

・お子さんの性別に沿った枠でお申込みください。年齢は不問です。

・しぜんひろばなど、屋外を中心に30分程度小グループでご案内します。

・暖かな服装、歩きやすいお足元でお出かけください。

(気候の良い時期にも計画する予定です。どうかご無理をなさいませんように。)

・ご家族も含めて風邪症状などがある場合は、ご来校をお控えください。

(受付票を印刷していただき、そこに必要事項をご記入の上ご持参いただきます。)

★東京都に緊急事態宣言が出されるなどの場合は、残念ですが中止といたします。

★最終判断は、前日(1月28日金曜)正午です。本HPを必ずご確認ください。

★上記をご確認いただいた方のみ、1月16日(日)10時より、「説明会・体験会予約画面」にてお申込みを受け付けます。

時節柄、直前のキャンセルもご遠慮なくお申し出ください。

★同日、桐朋幼稚園はオンライン交流会を行います。1月16日(日)12時からお申込みいただけます。詳しくは→こちら←

寒さ厳しい折、皆様どうぞご自愛ください。

桐朋小学校

卒業生の来校はお控えください

卒業生のみなさん

感染拡大状況を鑑み、来校は当面お控えください。

事情がある場合は、事前に担当教員に連絡を取り、許可を得るようにしてください。

協力おねがいします。

桐朋小学校 教務