投稿者: tohoblog

自分たちでできることは、自分たちの手で〜2年生〜

桐朋小学校では、

自分たちの力で学校・学級をより良いものにしていこうという

「自治活動」が盛んです。

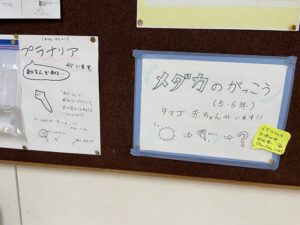

2年生のあるクラスでは、「自分たちでできることは自分たちの手で」をテーマに、

クラスのきまりや仕事について子どもたちで話し合い、運営しています。

例えば毎日の清掃活動では、

自分で「きれいにしたい場所」を決めて、

しばらくの期間その担当場所を清掃し続けます。

仲間と清掃を続けているうち、次第に「あぁ、こうやったら効率がいいな」

「こういう道具を使ってみよう」など工夫が生まれます。

「自分で選ぶ・自分で決める」という経験を繰り返してきた中、「私たち、僕たちでやろう!」という雰囲気が高まっています。

子どもたちの「自分たちの力でやってみたい!」を実現する活動を行っています。

実施に当たり企画書を作成します。

その企画書をもとにメンバーを募って活動を進めています。

企画書には以下の項目を求めています。

①「何のために?」プロジェクトの目的を決め、その実現の見通しを立てる。

②「誰のために?」プロジェクトの対象を明確にします。

③「いつ?いつまでに?」活動のペースや期限を設定します。

④「どのように?」具体的な活動内容を決めます。

⑤「誰が?」参加するメンバーを明確にします。

⑥「どこで?」活動場所、発表場所を決めます。

第一期は「お化け屋敷プロジェクト」「秘密基地プロジェクト」「大根キャラクタープロジェクト」「ツリーハウスプロジェクト」「ニャゴ寺プロジェクト」が活動しました。

こちらは「ニャゴ寺プロジェクト」の様子です。教室前のスペースで活動すると、自然にほかの学年の子たちも寄ってきて一緒に遊びます。

「お化け屋敷プロジェクト」は、ハロウィーンに向けて教室をお化け屋敷に。窓に新聞紙を貼って教室を真っ暗にしました。みんなにもっと怖がってもらうには?とアイデアを出し合い、一つ一つ実現しました。

「ツリーハウスプロジェクト」は、自然広場にツリーハウスを作ろうという大きなプロジェクトです。「そんなの無理」ではなく、「では、どうやったら実現できるかな?」を一緒に考えることを大切にしてきました。校長先生に自分たちで交渉するなど、一つ一つハードルを越えています。

第二期は「クリスマスプロジェクト」「イラストプロジェクト」「SDGsプロジェクト」「絵本プロジェクト」「おはじき店プロジェクト」「宝くじプロジェクト」が活動しています。

「クリスマスプロジェクト」は、廃材を使って教室内に飾るツリーを作っています。どんなツリーができるか楽しみです。

「イラストプロジェクト」は、イラストレーターさんがお客さんに要望されたイラストを描いています。1年生が大喜び!自然に異学年交流が生まれています。

これらのプロジェクトを通し、自己選択・自己決定した「やってみたいこと」を実現し、自分たちの力で学級・学校を盛り上げています。

入学予定者専用ページを更新しました

専用ページに制服採寸に関するお便りを掲示しました。

ピンク色のバナーをクリック、パスワードを入力してご覧ください。

教務

5年生 やっと行けた高尾山遠足

コロナウイルスの影響により諦めた春の遠足。

その遠足を、高尾山登山として夏の合宿代替行事の活動の1つに組み込みましたが、それもまた見送り。

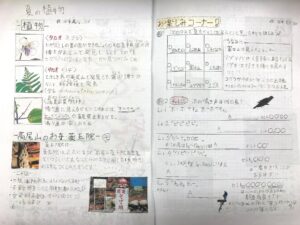

ハイキング係の子どもたちは、高尾山で見られる植物や生き物を調べたり、登山のキホンを調べたりして、とてもワクワクするしおりも作成していたところだったので、本当に残念でした。

それでも秋の遠足が実施できることとなり、ようやく行けると思ったら今度は雨で延期。

11月になり、ついに、やっと、高尾山登山に行けることになりました。

ハイキング係が考えた班ごとの並び順を守りながら、頑張って歩きました。もう1年以上登山をしていなかったため体力の心配もありましたが、そんな心配をよそに、あっという間に目的地のもみじ台に到着。

11月に延期されたことにより、もみじ台では、美しい紅葉を見ることができました。

おいしいお弁当とおかしを食べて、たくさん遊んで下山。

帰りはリフトに乗って、いい景色を眺めながらゆったりと降りてきました。

度重なる延期で何度も残念な思いをしてきた5年生ですが、ようやく実現し、きれいな紅葉も見れて、大満足な1日でした。

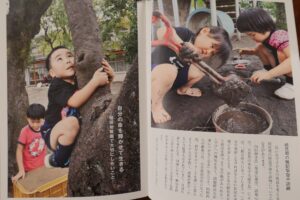

何が育っているのか考える [Ⅱー282]

毎日しぜんひろばで活動する子どもたち。子どもに何が育っているのだろうか。

目に見えるもの、すぐに表れるものとして、何かの力を獲得しているということを言うのは難しいのかもしれない。それから、1つの活動を継続して行っているのではないため、獲得しているものをはかることの難しさを感じる。

私は次のように考え続けている。子どもたちが活き活きと命を輝かせている場面に出あい、私もワクワクする。ある日、しぜんひろばの排水溝が落ち葉などで詰まり、水が溢れそうになった時に、「たいへんだ」と知らせに来てくれ、行ってみると必死になって水を掻き出している子どもたちがいた。その後も、夢中になって排水溝や池の掃除をする子どもの様子から、ひろばを大切にしてくれていることを感じた。しぜんひろばでの活動を通して、子どもたちの興味、関心、好奇心が育まれ、大切な場所となっていると思う。

育っているものをいくつかあげてみる。(多様性や協働などは別の機会に)考え続けてきたいくつかのことを。

感性(からだ全体で感じて判断。情報を前頭葉に伝える前に瞬時に判断。創造力の源)がある。それから、太陽の暖かさ、風の匂いを直に感じる。寒い時期に氷の冷たさを感じるなどの五感。また自由な活動、あそびでの想像力の開発。からだの機能としては、心臓や肺など内臓を丈夫にする、体温調節や血圧のコントロール、ストレスに耐える能力の向上。自律神経の働き、ホルモン分泌の能力の向上。これらは、からだを調整する働きをする。暑さや寒さをからだが覚えることで、暑いと汗をかくというからだの調整機能が働くようになる。スポーツでは、体力の中の特化したものを鍛えるが、あそびはからだ全体を育む。筋力、心肺機能、持続、敏捷、バランス感覚などが育まれている。

※「子どものからだと心・連絡会議」(代表 日体大野井真吾教授)へ調査に学ぶ。また、『汐見先生の素敵な子育て「新体力の基本は遊びです」』など著書からも学ぶ。

脳の発達について。前頭葉の発達が促される。前頭葉は、感情やそのコントロールを司るところで、あそびや活動での興奮と抑制を繰り返し経験することで発達が促される。故正木健雄先生、現在は野井教授(前述)らの「子どものからだと心・連絡会議」の全国調査結果に学ぶ。

神経系の発達について。しぜんひろばの中で、夢中になり、繰り返し、上下動やでこぼこの道を走りまわるなどのたのしい活動は、神経系の発達をすすめる。文科省や研究者が取り上げる「スキャモンの発達、発育曲線」によれば、「神経系統は生まれてから5歳頃までに 80%の成長を遂げ、12歳でほぼ100%になり」、「この時期は、神経系の発達の著しい年代で、さまざまな神経回路が形成されていく大切な過程」である。神経系は、1度その経路が出来上がるとなかなか消えない。「この時期に神経回路へ刺激を与え、その回路を張り巡らせるために多種多様な動きを経験させることは、とても大切なこと」と言われている。

山内農園さんでの柿もぎ。何年もかけて何種類もの柿を園児の背で収穫できるように育てたそうです。

最後に、現代を「曖昧なこと、無駄に見えることに耐えられない社会」として捉える時に、〔曖昧さをものともしない柔らかい存在〕に育っているのではないか(川田学さんからの学び)。夢中になるなど、瞬間瞬間に生きていてよかったと実感する機会をもつことが出来ているのではないか。

付記。保育、教育は、「いのちの営み」であり、その価値は決して数値化できるものではないとも考えています。

「世界中の子どもに、生涯消えることのない「センス・オブ・ワンダー=神秘さや不思議さに目を見はる感性」を」(レイチェル・カーソン)と願います。

しぜんからの贈りもの

1年生の美術では、秋、しぜんからの贈りものをつかわせてもらい、

美術をします。

ひとつの板を目の前に、

”お城” ”ミュージアム” ” ◯◯な公園” ”◯◯な遊園地” ”お家” ”秘密基地”など

描きたい世界を想像して、

枝、木、貝、葉っぱ、竹、まつぼっくり、木の実、などの贈りものをつかって

カタチにしていきます。

自分で材料を選んで、ボンドではりつけてはみたものの、

しぜんからの贈りものは、形も大きさも高さも様々。

試行錯誤して、うま〜く 組み合わせながら つくりあげていきます。

パッと見てもわからないものも、作品の説明をしだしたら止まりません。

「ここをのぼってね、こうやって進むとね、これは貝のトランポリンなの」

「これはね、◯◯と◯◯とのお家なんだよ。これはクリスマスツリーなんだ!うまくたたなかったけど、この竹をしたにやって くふうしたんだよ。」

お話しをしながら イメージを膨らませてく子。

一人でニコニコしながら 自分の世界に入りこみつくっている子。

素材選びに夢中な子。

シンプルな中にも こだわりがある子。

与えられた木の板は一緒だったはずなのに

そこには全く違う、新しい世界が広がっています。

ひとりひとりの色が、たっぷりと表現されていて、思わず嬉しくなりました。

初等部幼稚園:転編入募集について

アンテナをたてること〜カタカナ探検隊〜

テキストや、資料の中だけではなく、

じぶんたちが歩くところ、生活しているところ、いつも見ているものの中に

実は学びって溢れていて、

それこそ大切なものだったりします。

そんな生きた教材を使わない手はないね、ということで、

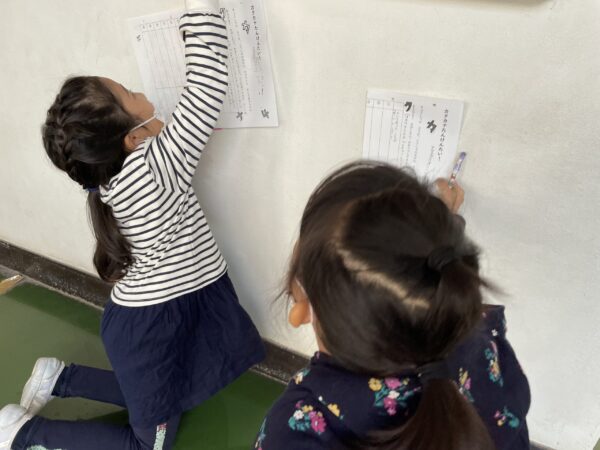

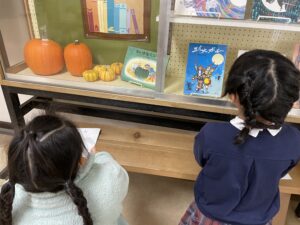

今日の1年生の国語は、学校中を使って「カタカナたんけんたい」!

鉛筆と、プリントだけ持ったら、

ペアでどこにカタカナが多いのかを予想しながら、実際に行ってみて、カタカナを発見し、記録します。

教室の中にはいっぱいあるけど、外にはあるのかな?

半信半疑で、行ってみたところ、「しぜんひろばには、さすがになさそう」と思ったいたのに

木の名前プレートはカタカナだらけ!

「わ!こんなところにある!」

「つぎ、ここいってみよう!」

「ゴミばこのところには、たくさんあるぞ!」

「あ、ねぇねぇ図書室がいいんじゃない?行ってみようよ!」

動いて、学んで、自然にカタカナをたくさん書いて、

どこにたくさんあるか感じて。

プリントの裏側までびっしり記録してある紙をみて、感心してしまいました。

これでまた、カタカナアンテナをゲットしてしまった1年生でした。

創立80周年を迎えて [Ⅱ‐281]

桐朋学園は、今年度創立80周年を迎えています。桐朋学園は、国立市にある男子部門、調布市にある女子部門、音楽部門の3部門から成り立っています。3部門は、それぞれの歴史と教育の特色を持ち、部門の教育と運営に主体性と責任をもっています。それが相互に良い影響を及ぼし合い、学園全体に大きな活力を生み出しています。

桐朋幼稚園と桐朋小学校は、「女子」部門にあります。「女子」部門の教職員として、どのような「女子」(女性)に関する教育をすすめていくのか、創立80年をきっかけに改めて考えていこうと思いました。

現在の日本において「女子」(セクシャルマイノリティもきちんと位置づけるべきですが、できていません)という視点から考えてみますと、ジェンダー、経済や仕事、政治などで様々な大きな課題があります。「女子」(女性)について過去をみれば、敗戦後まで女性は参政権がなかったなどがあります。現在、世界中で日本の「女子」(女性)は酷い状態におかれた現実があります。たとえば、国会議員女性比率は140位/156カ国(同じような国はありますが、候補者の男女割を導入し女性政治家を増やすなど変化させています)、管理職に女性が占める比率139位/156カ国、OECDの中では断トツ最下位(2021年)です。他にも、男女間の賃金格差、企業の取締役、研究者、医師、法律職など女性比率が最低レベルです。

こうした過去と現在に対して、保育や教育では「のびのびと〈あなたらしく〉」、「ともに学び、成長できる仲間づくり」、「日本社会における「女子」に関する教育の大切さ。『不平等のままではいけない』。あなたの社会は、自分(たち)が変える社会」をすすめることなどが大切な課題になっていると考えます。

過去と現在の状況から、「女子」の育ちや社会についてもっと考え、取り組むことが必要と考えます。そして、未来は「ジェンダーにこだわらなくて済む社会」にしていきたいと思います。

保育、教育を通してどんな社会を実現していきたいのかを考え合い、実践を通して社会に発信していきたいと思います。

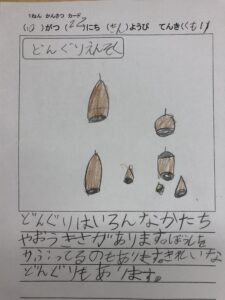

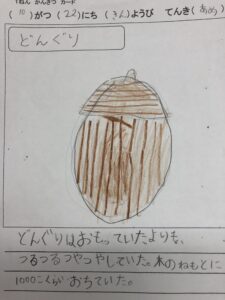

どんぐり!どんぐり!

自然広場や遠足でひろってきた、た~くさんのどんぐり。

さて、こんなにあるどんぐりをどうしようか??

その1…かんさつ。普段、何気なく触ったり拾ったりしているけれど、よーく見るといろんな発見がありました。くらべてみると、拾う場所によって形や大きさ、色の付き具合がちがいます。

・そとはつるつる、なかはかりかりしている。どんぐりのぼうしはコロコロしている。おおきさは、たぶんひとさしゆび(こどもの)のさきぐらい。

・どんぐりはつるつるしています。ちゃいろいのや、すながついているのもありました。ほそいのやアーモンドみたいなかたちや、ちいさいのもありました。むいたらちゃいろいかわがあった。

・どんぐりをつめでひっかくときいろくなったよ。でもどうやったらつるつるのどんぐりに、ひびができるのかなーとおもったよ。

・うしろからめがでています。

わってみたり、皮をむいてみたりして、中身も見てみました。

その2…さんすう。ちょうど、2ケタの数の勉強をしていたので数えてみました。

誰が一番多いかな?!

忘れちゃった人や拾わなかった人もお手伝いして、みんなそれぞれ工夫して数えました。

パッと見たら誰が多いかわからないし、いくつなのかわかりにくかったけど、10ずつまとめたら「10,20,30…」と数えやすくなりました。

次の日は、どんぐりと同じだけのタイルを出して“どんぐりたし算”。

自分と違う数の友だちを探して持っているタイルを「あわせていくつ?」と合体させてみました。

数を合体させる時はロング父さん(10のタイル)はロング父さん同士、いちこちゃん(1のタイル)はいちこちゃん同士だとうまくいきました。

その3…どんぐりアート。

美術で使っている木工用ボンドとクレヨンと画用紙で思い思いにどんぐりを使ったアート。

「ぎゅっておさえないところがっちゃう…」「どんぐりにクレヨンでかおがかけたよ!」

「どんぐりがたったよ!」作りながらもまたまた発見。

どんぐりが公園で遊んでいるところ、どんぐりが蛇に食べられそうになっているところ、

どんぐりころころの歌を歌いながら歌詞の通りにかいている人、

どんぐりの家族が住んでいるお家を書いた人、どんぐりを並べて字を書いた人、

みんな違うけど、どれもステキなどんぐりアートができました。

他にもどんぐりを使ってできること、あるかな?

「やじろべえやこまを作ってみたい」

「どんぐりって食べられるんだって」

「えっじゃあ食べてみたい!」

深まる秋と共にどんぐりへの興味も深まっているようです。

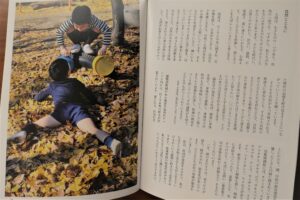

大きなプラタナスとともに[Ⅱー280]

園庭に大きなプラタナス(和名。科名はスズカケノキ科。花基:4~5月/果期:11月)の木があります。

左は夏に、右は秋に撮影

プラタナスは、暑さが厳しい季節に、たくさん木陰をつくってくれます。そして、園庭で遊ぶ子どもたち、砂場でじっくり遊びこむ子どもたちを強い日差しから守ってくれています。風が吹くと、葉の音が聞こえて気持がいい。暑さが和らぎます。

右は、『初等部ブックレット№5 一人ひとりの、幸せな子ども時代のために』28、29頁

秋から冬にかけて、プラタナスの大きな葉が毎日ひらひらと落ちます。落ちてくる葉を子どもたちと見て、どこから落ちてくるのか上の方を見ると、プラタナスの大きさに改めて驚かされます。

葉は、園児の顔全体が隠れてしまうほど大きなものもあります。庭いっぱいに落ちて散らばった葉は、おままごとの材料となったり、砂場にこしらえたコンロや砂山の土台などに使われます。ちぎってご飯(砂)の上にかけておかずになります。集めて空中に撒いてみたり、集めて飛びこんだりします。たたかいごっこの場面では、盾やお面になります。

右は、『初等部ブックレット№5 一人ひとりの、幸せな子ども時代のために』16、17頁

学園のたくさんの樹木に囲まれた環境の中で過ごしてきて、木々や花々に目にとめるようになりました。冬芽に励まされることも増えました。

11月3日の「天声人語」に、街路樹のことが書かれていました。プラタナスについて、「たとえば東京都内では35年ほど前には5万本(街路樹として)あったが、いまや半分に。」「(急減した理由として考えられることは)秋になると落ち葉が大量で、毛虫もポトポトと路上に落ちる。どうしても苦情が増えます。(海老澤清也さん『街路樹は問いかける』)」。そのことから「強めの剪定」が「広ま」っているそうです。

それから、気候変動危機に対して、「熱波や水害が続くいま、主要国は気候変動に対処するため街路樹の力を最大限に活用しているという。「プラタナスのような暑さに強い木を増やし、枝を存分に伸ばして木陰を広げています」。それなのに日本では、落ち葉対策もあって強めの剪定が広まり、緑陰の面積が減っているという」とも書かれていました。

考えさせられます。すぐに何かできるわけではありませんが、考え続けたいと思います。

私は、子どもたちと木々のある園庭で過ごす毎日を大切にしたいと思います。活き活きと心ゆたかに過ごした経験は、一人ひとりのこころやからだに沁みこむものだと思います。そして、自然が失われることに対して、立ち止まり、考えていくことに繋がると信じています。