投稿者: tohoblog

クラスみんなと久しぶりの再会

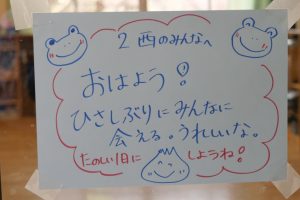

約一ヶ月ぶりに再開した子どもたち。誰もがマスクをしている姿がちょっと不思議な光景。窓全開の教室。それに慣れないのか、久しぶりの自分の席で手持ち無沙汰に椅子をぎしぎししている子。隣の子に「ひさしぶりー」「元気だったー!?」「会えてうれしい!」と女の子たち。「ストレスたまりまくってたぜ!」と、わんぱく少年たちも集まってきて、教室が少しずついつもの活気がもどってきました。たった2時間だけの登校でしたが、みんな首を長くして待っていたようです。

健康観察カードやこの休み中にがんばった自学ノートを提出。子どもたちの様子を知ろうと、この休み中には、ハガキを送りました。返信にみっちり書かれた文面には「もー、ひまひま!」「はやく学校いって、みんなと遊びたい!」「たいくつー」と悲鳴ともいえる叫びが書き連ねてありました。やっぱりというか「はやく勉強したくてたまらない!うずうずする〜!」という子はいませんでしたが。

この休み中に、それぞれあったことを紹介し合いました。おもしろかったこと、がんばったこと、残念だったことなど一人一言、輪になって久しぶりのサークル対話。クラスみんなで笑ったり、真剣に話を聴いたり、この休み中の様子を紹介しあったり、ほっこりとした時間を過ごせました。こういった当たり前の風景が、かけがえのない時間なのだと、あらためて気付かされます。

家で閉じこもってばかりで、なまってしまった体をしっかり目覚めさそう。校庭に出て、ひたすら鬼遊びをしました。まずは、やっぱり先生鬼(←鬼が先生一人なので、じつはこれが一番大変でした)、増やし鬼、手つなぎ鬼、氷鬼などなど。ひとしきり汗をかくと、春の爽やかな風が吹いてきました。誰かが「自然広場にいってみようよ」と、友だちの手を引っ張ります。そこはすでに春でした。アリんこやクモ、つぼみが膨らんできた植物もありました。ひとしきり池の周りを走り回って、虫を捕まえて、ターザンロープで遊びました。

ついつい、遊びに夢中になってしまい、あっという間に下校の時間。「みんな、またなー!」と解散。「毎日、学校に来てさ、こうやって2時間たっぷり遊びにきたいねー」と、子どもたちは名残惜しそうに帰って行きました。こういうときだからこそ、友だちや先生と会って、話したり、笑ったり、走ったり、いつもよりもわくわくしました。

次の日の次の日、先生は筋肉痛になったことは秘密です。

未来へ羽ばたけ

先日、桐朋小学校の第61回卒業式が行われました。

新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、規模を縮小した形での開催となりましたが、卒業生全員が無事に参加できたこと、私たち教職員一同もほっと一安心しました。

式では、一人ひとりが小学校生活6年間の想いを述べ、卒業証書を受け取りました。卒業生らしく、堂々とした態度で、前向きな気持ちがぐっと伝わってくる素晴らしい表現だったと思います。

未来へ向かって、無限大の可能性を秘めた子どもたち。

今までの出会いを大切にして、支えてくれたおうちの方々や仲間みんなに感謝の気持ちを忘れずに。そしてこれから先、自分のやりたいことを見つけて実現できるように…

がんばれ卒業生!

小学校から、ずっと応援しています。

短い時間だったけど

先週は登校日がありました。

久しぶりに友だちに会えて、うれしかったね。

「家で何してた?」

「元気だった?」

こんな会話がなんだか温かい気持ちになります。

3年生。短い時間だけど、休み中に取り組んだ自主学習をみんなで見合いました。春休みの学習のきっかけや参考になったかな?

それから12人グループに分かれてローテーションで宿題だった社会の新聞交流をしたり、3学期にやり残していたことの続きをやったり、手紙などを自分たちで取り分けたりしました。

休み時間もたっぷりとりました。外で思いっきり声を出して走り回ったり、友だちとおしゃべりしたり、先生と話したり、元気な姿が見られました。

学校はこうでなくっちゃね。

久しぶりに刺激を受けた登校日になりました。

※3年生へ。

春休み中もお家でのお手伝いや自分の役割を決めてしっかりやろう!

宿題も計画的に。自分の学習の課題や得意なことを振り返り、毎日コツコツやっている?

画用紙の宿題のポイントは「ここてこ」だよ!

(「ここてこ?」→ 心を こめて ていねいに こく だよ。)

この記事が刺激になりますように。

卒業おめでとうございます [Ⅱ-224]

卒業にあたり、73名一人ひとりが壇上で小学校の思い出や将来の夢などを語りました。聴いていて、一人ひとりの成長を感じました。それから、卒業証書を一人ひとりに心をこめて渡しました。

卒業式後の集合写真

卒業式後の集合写真

その後、卒業生にぼくの気持ちを伝えました。(当日の話は、短くしました)

●まずはじめは、昨日の東、西組の劇の感想です。約2週間ぶりに学校に来て、友だちや先生と久しぶりにことばを交わし、全員で劇練習や卒業式練習、他にもいろいろなことをすすめなくてはならず大変でしたね。それでも、みんなでやれる喜びでとても充実していました。お互いに助け合う良さがよく見られました。普段と違う姿の発見がありました。

担任の先生からは、「昨日の劇は、あなたたちの集大成でした。素晴らしかった。一人一人が力を出しきっていたね。昨日劇が始まる前に、『みんな楽しもう! みんなでフォローし合えば最高の劇になるはず!』その言葉をちゃんと聞いて、みんなは劇をやり遂げていました。/そんなあなたたちを私は誇りに思います。」とありました。

●続いて、休校中に6年生より届けられた手紙、メールについて話しました。そこに、友だちとは、学校とは、桐朋小で大切にしてきたことなどが書かれていました。時間が限られていたので、少し紹介をしました。

「劇の練習をいっぱいして、オーディションをして、台詞を覚えて、すっっっっっごく頑張ったのにまとめの会がなくなったのは悲しいです。kのフラダンスやHちゃん達の絵など観たかった物がいっぱいあったので悲しいけど、劇だけでもいいからやりたいです! 春休みに入ってからでもいいので劇だけはやりたい…。みんなで試行錯誤して考えた劇、みんなでの最高の思い出にしたい!!!!」

「15日まで休校となったと聞いた時は衝撃的でした。悲しくて涙が出そうになりました。1番思ったのは6西の人や6東の人、そして先生たちに2週間も会えないということでした。2月27日は早く帰ってしまったので、残って大道具をやればよかった、もっと遊べば良かった、という後悔がすごく押し寄せてきました。みんなに会いたい。」

「突然の休校になって、ほんと悲しい。友達に会えない。学校に行けないってこんなにも辛いんだね。けど、今学校に行って犠牲者出して友達が死んじゃうとかは絶対嫌だから休校はしょうがないかなって思う。ずっと家にいると暇だし、早く学校に行きたいなーって思う。行かないと楽しいことがなくて勉強をやる気にもならない。鬼ごっことかバスケもできないから体を動かせられない。」

「家に居ると、みんなどうしてるかなあ? どんな思いでいるのかなあって不安になったりするよね。でも、こうやって今の思いを伝えあい、(私と一緒だな。)って思ったり、(この人はこうやって思うんだな。)って感じたりすることで、みんなとつながりながら、次に再会する日を待っていられるね。」(担任の先生は、皆さんより届いた便りをまとめて送付。そこに書かれていたことばより)

思いが溢れていました。それが劇へつながり、卒業式につながっていると思いました。

先週の登校日の様子から。下の写真も。

先週の登校日の様子から。下の写真も。

●みんなの劇を観て -劇にあった〈失敗すること〉について考えさせられました―

自然、社会が大きく変化すると、持ち合わせの知識では通用しないことが起こります。今回のウイルス感染、地球温暖化問題、気候危機もそうです。いろいろな知恵を使い、乗り越えなくてはなりません。学ぶというのは、その時々に起こる問題に対して、的確に時に臨機応変に対処していくことです。その練習を子ども時代、学校ではたくさんするのです。失敗から学ぶことはとても大切です。

●みんなの劇を観て -劇にあった〈想像すること〉について考えさせられました-

「おれは、これからこの世の中に旅立つお前らにわかってほしかったんだ。過去の自分が今の自分を作っていくんだ。だから、今この時から逃げて欲しくなかった。向き合ってほしかったんだ。想像力を働かし、この世の中を生き抜いていくために。」(劇中、柊先生の台詞)、「私は、この『想像する力』が本当に大事だと思っています。『ラインで送った文章を読む人の気持ちを想像する』『学校に行けず、あなたたちと同じくらいの子たちが働かされることを想像する』『原子爆弾を落としたらどうなるのだろう? と想像する』この想像する力があれば、この世界が平和に近づいていくと思うのです。」(担任の先生より)

昨日の劇を観た一人ひとりが様々な受け止めをしたと思います。ぼくは、みなさんとの〈トピックス〉の授業で、意思疎通ができないからと言って何の価値も見出せないのかという難しい問題を考えたことを思い出しました。何の価値も見いだせないと思う側に、自分なりの価値や意味を見いだしていく力、そうした人間のもつ大切な力が育っているかを考えます。自分なりの価値や意味を見いだしていく力、そのもとに想像することが大切だと考えます。

●授かった命を大切に、活き活きさせよう

皆さん、自分史を読ませてもらってありがとう。私たちは日々、家族、友だち、周りの人たちなど、さまざまな人と多様な関係を持ちながら生きています。皆さんがこれから本格的に迎える思春期は、自分は他の人と違い、個性的でかけがえのない存在であることを意識しはじます。その時に、「自分とはいったいどういう存在だろうか」と自覚し、まわりに簡単に同調しないで、自分の気持ち、考えを大切にしていってほしいです。個性的でかけがえのない存在という意識は、友だちやまわりの人やモノとの関係を通して形づくられることが大きいので、これからも出合いを大切にしていってください。

卒業おめでとう!

3月22日、あさのあつこさん(作家)が朝日新聞「フォーラム 休校中 どうしてる?」に「子どもたちへ 『大人の言葉うのみにせず、考えてみて』」という題で書いていました。子どもたちへのメッセージが中心でしたが、大人にも強く発したメッセージであり、自分自身はどうなのか考えさせられ、忘れ場にしっかり振り返りをしようと思います。

「当たり前に続くと思っていた日常が突然くるっと変わる、あるいは消えてしまう。このことを、みなさんにはじっくり考えてほしいのです。それも個人の事情じゃなく、国や社会の事情で変わってしまうことがあるんだ、ということを。/だからこそわたしは、みなさんが主体的にこの時期を生きてほしいと思います。大人たちの言うことを全部うのみにするのでなく、自分で考えて動いてください。」

「大人は大きな出来事があると騒ぎ、過ぎれずすぐ忘れてしまいます。でもみなさんには、一人ひとりの身に降りかかったことを覚えておいてほしい。/友達と会えない悲しみ、学校から解放された喜び、ドタバタする大人を見てうんざりした気持ち、医療現場などで必死に働く大人をすごいと思った気持ち。自分の言葉で友達や家族、大人たちに話してみてください。なぜならそれが、あなたたちが大人になった時、こんな騒動や危機を起こさない力になるからです。」

「わたしたち大人も、この騒動が一段落した後、『命を守るため』という言葉の下に子どもたちに何をしたのか、ちゃんと検証しなければいけないと思います。」

振り返り⑧ 豆まき

1月の終わり、もうすぐ節分なので1年生みんなで豆まきをしました。それぞれのクラスで朝から紙升をつくって準備をしました。豆まきの由来についての本や、昔話も読んでもらいました。

5時間目、いよいよ豆まきです。1年生みんなで野外ステージのところに集まって、待ちました。(鬼はどこから来るんだろう?)とみんなキョロキョロしていると、太鼓の音とともに理工室から赤鬼が現れました。「オニだ~!」と言いながら、早速豆まきが始まり、「おには~、そと!」とみんな元気に豆をまいていました。みんなの勢いに押されるように、赤鬼さんはあっという間に退散、楽しい豆まきでした。これで、春が来ますね!

教室に戻ったら、「あのオニはきっと、○○先生だよ。」「あっという間にいなくなっちゃったね。」などなど話していた1年生でした。

一日も早く収束することを願っています[Ⅱ-223]

17日は、桐朋幼稚園の修了式でした。ゆり組の子どもたち、保護者の皆様、おめでとうございます。

おうちの人に支えられて、2年間でたくさん成長した子どもたち。自分(たち)でできることがとても増えました。友だちとかかわって、自分と違う他者のことを知り、心が豊かになりました。

これからも、一人ひとりが自分をもち、まわりの人を信じ、自分を信じて成長していってください。小学校の生活もたのしいです。

修了、おめでとうございます!

16日は、ゆり組の登園日でした。久しぶりに友だちや先生たちに会え、話したり遊んだり、とてもたのしそうでした。先生たちも子どもたちと久しぶりに出会えて、とても嬉しそうです。

普段過ごしている日常の尊さ、かけがえのなさを感じます。

休校中、子どもたちからの便りを読ませていただきました。子どもたちのおもいを一部紹介します。

「早く学校に行って体を動かしたり、運動したいです。早くみんなに会って遊びたいです。」

「学校が休校になるというニュースを見た時は号泣しました。ですが、前向きになり、普段時間がなくてなかなか出来ないおかし作りなどに挑戦しています。」

「普段出来ないことに挑戦しようと思いました。例えば、昨日は世田谷区内の史跡めぐりをしてきました。豪徳寺には、井伊直弼のお墓があるとは知りませんでした!」

「『6年生を送る会』では、同じ図書委員会の5年生が頑張っているのを見ていたし、先生が『今回はすごいよ』と言っていたので、とても楽しみにしていました。実際頑張っていた5年生も悲しいだろうし、私もとても残念です。」

「6年生を送る会は6年生側として送られて他の学年の子たちにキャンディーレイをかけてあげたり、アーチを作ってもらってくぐったり、1回しかできないことをずっと楽しみにしていました。」

16日は、6年生の登校日でした。子どもたちはとても嬉しそうに、最後の小学校生活を過ごしています。

卒業にあたり、6年生、保護者の皆様より、記念品としてウォータークーラーをいただきました。ありがとうございました。

「ウォータークーラーがもう一台ほしいな」(2年、5年)、「3階にウォータークーラーを設置したい」(4年、6年)などの願いが出され、学校全体で話し合いを重ねました。そして、これまで使っていた古くなったものから、新しいものにかえることになりました。「一人一人の意見を大事にし、みんなで協力し、夢を実現できる」(5年)学校を大切にしていきたいと思います。

新型コロナウイルスについて、「国内で爆発的な感染拡大は進んでいない。一定程度、持ちこたえている」状況で、事態の収束とはなっていません。多くの子が公共交通機関を利用しており、活動で濃厚接触することでの感染リスクに気をつけなくてはなりません。

一方で、長い休園、休校期間による子どもたちの心身へのストレス等も心配しています。最近の報道で、「臨時休校に伴い、児童らが公園などで遊ぶのは『休校の趣旨に反するのでは』という住民の声が各地の学校や教育委員会に寄せられている。保護者にメールで注意を促す学校もあり、保護者は『息が詰まる』と閉塞感を訴え、家にいることでストレスが多くなった子どもたちを案じている。」などありました。

子どもたちの気持ちや身体のことを考え、子どもたちに会って終業を迎えたいと思いました。そこで、時差をつくり短い時間での登園日、園庭開放、登校日をもうけることにしました。(ご家庭の判断で、欠席も可能です。その場合、欠席扱いにしません。)

集団感染を起こさないよう、①換気の悪い密閉空間 ②多くの人が密集する場所 ③互いに手を伸ばしたら届く近距離での会話や発声、という3条件が揃う場所や場面を避ける(政府見解)よう配慮して活動を行います。

登校日に関する追加連絡

この連絡は1年生~5年生の保護者を対象にしています。

1.登校日の欠席連絡

各学年の登校日に、欠席される場合には、通常と同様に必ず学校に連絡をいただけるようお願いします。当日の連絡は、9:00~9:15までの間にお願いします。

2.在校生、保護者、卒業生の来校

登校日に登校する児童以外は、どなたについても来校はご遠慮願います。特別な事情がある方は、まず担任にご相談ください。

3.登校日の服装について

登校日の服装は、制帽を着用し、私服も可とします。

登校日は、荷物の持ち帰りのためのものではないので、ランドセルか同程度の大きさのカバンで登校させてください。

みんなでつくるお話マット

3年西組の器械運動で取り組んだお話マット。

3年生の器械運動の授業ではマット・跳び箱・鉄棒の3つの運動を1時間内に取り入れて学習しています。

マット・跳び箱・鉄棒の似ている動き同士を連動させて練習することで、技の獲得がスムーズになることや教え合いの際のポイントを見つけるスキルが向上していくことがねらいの一つです。

3年西組では、6人の班ごとにお話マットを創作していました。

「お話マットって何?」

知らない人もいるかもしれません。その名の通り、作ったお話を言いながらマット運動をすることです。

「くまさんが~やってきて~こんにちは~こんにちは~ハイポーズ。」(くまさん4つ足で歩き前転してポーズ)

「おおまたあるきぜ~んてん~ピーン、バランスバランス。」(大きな前転を開始するが、着地足が床につく前に膝を伸ばしてバランスをとる。足は床につかない。)

こんな風にお話をいくつも作って、それを組み合わせてやることをお話マットとよんでいます。

「前転ピーンの時に、真ん中にみんなで集まってお花みたいにしよう。」

「最後のお~しまいのときに、〇〇をしてみよう。」

意見を出し合って決めていくことは難しいし、考えてできたことを実際にやって合わせるのはもっとむずかしいけれど、これがやってみると、もう楽しいんだよね~。

「〇〇が出来ない(技がある)んだけど、その技をみんなやりたいんだけど、どうする?」

「出来なくてもちがう技で合わせたり、先生役もできるんじゃない?」

「技が曲がっているから、真っ直ぐ!」

これまでの授業で学んできたことを活かしてアドバイスをする姿が見られる時もあります。こうしたアドバイスがグループで出てくると、一気に思い出し、意識出来てくるので動きが変わります。

「バレリーナの足!」

「はじめの姿勢!」

「あご出し!」

学び合いの中で学び直しができること、何より楽しく学べること、3西のみんなは熱心にお話マット作りをしていました。

『もっといろんな人と話したい』~サキドリ地球市民の時間

2020年度から、桐朋小学校では『地球市民の時間』が始まり、国際理解や多文化共生、外国語などを学んでいきます。

それに先立ち、4年生は3学期に5週間にわたり、外国語活動を行いました。「Hello everyone!」「Hello Naoko-sennsei」から始まり、歌ったり、ゲームをしました。♪Hello how aye you♪の歌や♪1,2,3,4,5,6,7♪の数の歌は、みんなすぐに覚えてしまい、授業が終わってからもつい口ずさんでしまいます。「Are you~?」と聞いていく「人あてゲーム」では、20人くらいの顔カードの中から一人1枚担当し、「Are you from Tokyo?」[No!]「Are you from Fukuoka?」「Yes,I am Sazae-san!」などとやり取りをしてあてっこしながら、言葉の使い方を学びました。

その期間の中で、海外からのゲストがやって来ました。日本に留学中の様々な国の大学生,院生がグループに1人ずつ入ってくださり、その方のこと、出身の国のことなどを写真を見ながら教えてもらいました。アメリカ、ブラジル、カナダ、インド、オーストラリアのそれぞれの国のことを何とか聞き取り、画用紙にまとめ、書画カメラを使って全体に発表しました。それぞれの国の発表を聞き、「いいなぁ!」「きれい!」「行ってみたい」の声が上がり、“アンバサダー”としての役割を果たしたので、各国の「リトル・アンバサダー証」を頂きました。

授業の後は、一緒にお弁当を食べたり、一緒に遊んだり…と楽しい時間。日本のコマ回しを教えてあげると、留学生の一人が回せるように…!「わー!」「すごい!」の歓声が上がりました。

初めての外国語活動の感想では「数を英語で結構言えるようになった。」「英語をメロディーにしていたのでわかりやすかった。」「暑いとか寒いを何て言うかわかって良かった。」「最初はできるか心配でした。でもだんだんできてきてうれしかった。」「もっと、いろんな人と話せるようになりたい。」「むずかしい英語の単語も学びたい。」「ペラペラ話せるようになりたい。」「フランス語も話せるようになってみたい。」などが出され、来年度からの学習のモチベーションが上がったようですね。

振り返り⑦ ひごナイフ

宮永先生が教室へ来て、ひごナイフの使い方を教えてくれました。「え」「とめ」「せ」等、ナイフの各部の名称をみんなで確認して、いよいよナイフの「は」(刃)を「え」から出します。

ゆっくり「とめ」を押しながら「せ」を引き出すと、「は」が少しずつ見えてきました。子どもたちの表情は真剣そのもの。無事に再び「は」を収めると、みんなホッとしていたようでした。その後は、指で割り箸を回転させる練習。利き手と反対の手で、リズムよく回していきます。この練習が、後に鉛筆削りの技術として生きてきます。

この日の授業はこれでおしまい。「次はいつやるの!?」と、これからの活動も楽しみにしている子どもたちでした。