投稿者: tohoblog

出願用宛名ラベルの日付の訂正

ダウンロードしていただいた宛名ラベルの中で、書類の提出締め切りの曜日が誤っていました。

正しくは、

10月18日(金)です。

※(誤)10月18日(火)になっておりました。

配布したこれまでの資料は18日(金)になっておりますので、正しいです。

誤りは宛名ラベルのみです。申し訳ございませんでした。ここに訂正いたします。

2020年度入試 提出資料ダウンロードについて

出願者の皆様

本校への出願ありがとうございました。次のステップへお進みいただきます。

本日11日(金)正午ごろに出願サイト内「マイページ」にて志望動機書のダウンロードが可能になります。

サイトのページを開いたままだとマイページの更新が反映されませんので、一度閉じて再度ログインしていただくか、更新を行ってください。

また、バックスペースキーや戻る「←」キーは使えませんので、「戻る」をクリックするか、ログインし直して操作をしてください。

また、受験票や宛名のラベルもダウンロードが出来るようになります。マイページよりご確認ください。

10月18日(金)必着です。志望動機書には受験番号の記入と押印をお忘れのないようお願いいたします。

運動会へのご来校ありがとうございました。

運動会のご来校ありがとうございました。

天候が不安定で、途中中断があったり、演目時間の変更を行ったりさせていただきましたが、演目を最後まで発表することが出来ました。終了予定時刻を過ぎてしまい申し訳ありませんでした。

今年も、片付けの際、多くの保護者の方が率先して協力してくださり、迅速に進めることが出来大変ありがたく思います。

≪中断中の一コマから≫

~プログラム1番「桐朋みかぐら」演技途中で雨が降ってきてしまった3年生~

踊りきった後、運動会が一時中断。雨から逃れるように急いで3西の教室に戻り一息つくと子どもたちが話し出しました。

「ぼくたちがんばった!」

「なんか・・・やった!って感じ!」

「も~ぬれた~!(笑)」

すると、だれが始めたかわからないけれど、拍手が一斉に起こりました。

「イエ~イ!」

道具の錫杖と扇を見せ合い、笑顔で濡れたからだや道具を拭いていました。

「忘れられない運動会になるね。」

アクシデントをもろともせず、心を一つに運動会トップバッターの重役を見事に仲間とやり切った達成感に溢れていました。

当日お待ちいただいた皆様には、再開か中止かヤキモキする時間だったかもしれません。申し訳ありません。

その時間、舞台裏ではこんなほのぼのする一コマがありましたのでここで紹介いたしました。

5年生 八ヶ岳合宿

9月10日から3泊4日の八ヶ岳合宿を行いました。

9月に入ったというのに、まだまだ夏の陽気。蒸し暑さの中、合宿生活がスタートしました。

1日目は寮に到着後、川遊び、グラウンドで野球、池や木々の中での生き物探しなど、思い思いに過ごしました。

2日目は、朝から曇り空。雲間から時折日が差す中、ハイキングに出かけました。寮から吐竜の滝を通り、川俣川の東沢を登り、清泉寮へ。東沢は前日までの雨でぬかるんだり滑りやすかったりしたところがありましたが、声を掛け合いながら歩きました。

清泉寮でお弁当を食べ、目的地の美し森展望台へ向かいました。アップダウンの激しいところも元気に歩き、展望台ではソフトクリームを食べました。「おいしい!」「疲れが吹っ飛んだ!」と口々に話していました。

3日目は、朝から青空が広がり、清々しい陽気に。午前中はカレー作り。夜はキャンプファイヤー。

カレー作りでは、かまどや薪が湿っていて、なかなか火がつかず苦戦する子どもたち。合宿2回目で、なるべく教員の力を借りずにやり通そうと、野外料理係を中心に協力して進めました。4年生で学んだ手順がしっかりと頭の中に入っている子どもたちが多く、そばで見ながら頼もしさを感じました。協力して作ったカレーの味は、昨年よりも格段においしかったことでしょう。

午後、教員と子どもたちでファイヤーストームを組み上げ、暗くなるのを待ちました。キャンプファイヤー係は連日集まって、準備に熱が入っていました。

夕食後、「点火の儀式」で始まったキャンプファイヤー。クイズや踊りで盛り上がりました。夜空には雲間から星や月が見えていました。

4日目は、朝から雨。寝具を片付け、朝食をとって大掃除。自分たちが使った施設を自分たちの手できれいにして退寮します。寮を出るころには雨が上がり、心配された天候も予定していた活動をすべて行うことができました。

6月下旬から係に分かれて準備をしてきた合宿。教員に頼らず、自分たちの手で創り上げる合宿には楽しいことがいっぱいある一方で、責任感も増します。一人一人が意識しながら取り組んだ合宿活動は、来年の合宿に繋がっていきます。どんな合宿になるのか、今から楽しみです。

バスから高原寮の赤い屋根が見えました

9月に入っても、夏のような空。

グラウンドで野球をして遊んでいる。

サワガニを捕まえた!

近くの川でジャンプ!

植物探し。「珍しいキノコはないかなぁ。」

夜のクラス会議。進行も子どもたちがします。

食事当番の配膳の様子。

ハイキングに出発!

途中に急な階段もあります。

沢沿いは、涼しかったです。

美し森展望台で食べたソフトクリームは、最高!

展望台で、クラスごとに記念写真を撮影。

「撮るよ~」の掛け声に集まった子どもたち。

帰り道に『笹船』を作りました。

2日目の夕食のメニュー。

「いただきます」「ごちそうさま」の掛け声も、係の子どもたちの仕事です。

朝食前の掃除の様子。みんなが入るお風呂もピカピカに。

カレー作り。かまどで火おこし。

水道のそばで野菜の準備。

にんじんは、火が通りやすいように薄く細かく。

やっと火がつきました。

カレーやごはんが出来上がりました。銘々がよそいます。

みんなで「いただきます!」

葉っぱじゃんけん。いろんな形の葉っぱがあるね。

冷たい水で、食器や調理器具を洗います。

自然の中の平均台。上手く渡れたかな?

1本の木を渡ります。「落ちないかなぁ。」

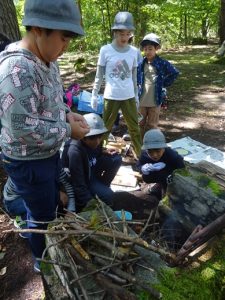

生き物探しの真っ最中。

キャンプファイヤー係の準備風景。

キャンプファイヤー係の意気込み。

満月前夜で、月がキレイでした。

はじめのことば。みんなこの時間を楽しみにしていました。

点火の儀式で大きな炎が上がりました。

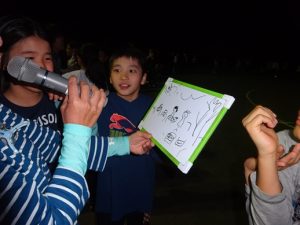

1人5秒の持ち時間でグループで描いた絵を、先生が判読!?

最終日の大掃除の風景。

洗面所もキレイにします。

トイレもキレイに掃除します。

風呂場では、腰掛や洗面器、石鹸置きもキレイにします。

脱衣所もキレイに掃除。

退寮式。管理人の玉川さんご夫妻の話を聞いています。

雨が降っていたので、建物の中で記念写真撮影。

本日の運動会の状況

9時30分ころ雨脚が強くなったため、一時発表を中断しました。10時より再開することにしましたが、天気の様子を見て、この先の対応は判断していきます。

本日の運動会は予定通り行います。

本日(10月6日)、運動会を予定通り開催します。

ただし、天候等の影響で多少進行時間が変わることもあります。ご承知おきください。

保護者の方は、入校証を見えるところに身につけて下さい。また、シールをご利用の方は、あらかじめ記名していただけるようお願い致します。

運動会にお越しの方へ

9:00~14:30運動会をご覧いただくことができます。

正門から入りますと受付がございますので受付後入場してください。

大変申し訳ございませんが、運動会実施中ですので特別なご案内や対応を行うことができません。

入場後は運動会を自由にご覧いただき、各ご家庭のご都合に応じてお帰りいただいて構いません。

※以下、注意事項になります。お越しの際はご確認いただけますと幸いです。

●公開場所はグラウンドですので、校舎の中に入ることはできません。

●外部の方の写真・動画の撮影、録音は固くご遠慮いただいております。(本校保護者も撮影者の制限がございます。)

●暑さ対策など、各ご家庭でご対応願います。

●ごみはお持ち帰りをお願いしております。

●運動会の実施有無は早朝ホームページに掲載する予定です。

よろしくお願いします。

もうすぐ運動会 [Ⅱ-205]

昨日は、運動会予行を行いました。4年生、5年生、6年生の各係の子たちがはりきって取り組みました。他の学年の表現を見て、声援をおくる姿もありました。自分たちの運動会を自分たちで創ることを大切に取り組んでいます。

日曜日が本番です。桐朋小学校の運動会は、体育学習の発表、二色対抗競技などを行います。体育学習の発表では、1年生は「荒馬」を踊ります。青森県今別町の踊りで、ねぶた祭りの踊りがもとになっています。「ラッセラー、ラッセラー!」と、威勢のいいかけ声や太鼓のリズムに、かわいい馬が駆け回ります。(下の右写真は、幼稚園の子たちが見学しています)

2年生は「花笠踊り」を踊ります。山形県の踊りで、花笠音頭に合わせて踊ります。自分たちで飾りつけした花笠を使って、元気な歌とかけ声に合わせて踊ります。

3年生は「桐朋みかぐら」を踊ります。岩手県大森村に伝わる神楽舞をもとにしています。秋の豊作や幸せを願う気持ちが込められています。子どもたちはリズムにのって表現します。

4年生は「リズム縄跳び」をします。新しい取り組みです。からだの動き、リズム感など大切に、一人ひとりが習得した縄跳びの技や集団演技をします。仲間とともに楽しく表現します。

5年生は「エイサー」を踊ります。沖縄本島や近隣の島々の盆踊りです。祖先の霊を供養し、無病息災を願い、家庭の繁栄を祈念します。沖縄市園田青年会の踊りを取り入れ、力づよく表現します。

6年生は「中野七頭舞」を踊ります。岩手県岩泉町で約180年前から踊られています。七つの道具を持ち、農地を開拓していきます。大変難しい踊りに取り組みます。

私たちが取り組む踊りは、歴史的に地域の祭りなどの場で踊られ、世代を超えて人と人を繋ぐ大切な共有財産です。生きる喜び、祈りや願いという感情を共有した、かけがえのない文化です。腰を安定させ、地に足をつけ、大地に根ざして労働し生活してきた人たちの身体の動きや所作とつながります。踊りを通して、身体の感覚が蘇られたり、身体の耕しをしていきたいと取り組んでいます。

二色対抗競技では、クラスや縦割り学年が協力し、力いっぱい競技します。

私たちは、運動会の取り組みを通して、子どもたちの主体性を育てることを大事に考えてすすめています。エール交換では、応援係の子どもたちが考えたものをチーム全員で行います。大玉リレーの整列、誘導、競技のリード、用具準備、ライン引き、他にも子どもたちが行います。

自分たちの運動会を自分たちで創っています。

結団式

運動会に向けての結団式が行われました。赤組と白組に分かれて、オリジナルの応援歌をみんなで歌ったり、大玉リレーの作戦について係の人から教わります。5、6年生の気合いの入った声かけに、みんなが一体となって盛り上がる様子が印象的でした。

また、どの学年も民舞や身体表現、対抗競技などの練習も日々励んでいます。本番は、10月6日の日曜日です。今年はどんな運動会になるのか、今から楽しみです。

10月1日~3日が入学考査の出願期間です

今年度からインターネット出願になっております。

10月1日(火)0:00~10月3日(木)23:59までが、入学考査の出願期間になります。

この期間内にお振込みまで完了してください。振り込みが完了することで正式な出願受付となります。

※本HP内、9月11日の「お知らせ」で、受考料の振込期間が10月11日(正午)~となっていました。申し訳ございませんでした。修正いたしました。10月1日0:00~可能です。

尚、考査の時間や順番は、申込順にならないようにしておりますので、どうぞ慌てずに出願していただきますようよろしくお願いいたします。

※<入学案内Q&A>(←青字をクリック)のページもご覧ください。

※クリックできない状態を修正しました。