投稿者: tohoblog

なんでも発表会

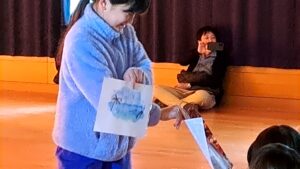

児童会のプレイルーム委員会が主催する1年に1回のなんでも発表会が、12月19日に開催されました。

今年もたくさんの子どもたちの応募があり、会場や時間の都合で出られなかった子どもたちもいますが、日ごろの遊びの中で培ってきたものや、子ども団活動(クラブ活動)で練習してきたものなど、多種多彩な技や作品、音楽などが披露されました

新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症の影響で、昨年までの数年は録画したものを教室で視聴する形でしたが、今年は数年ぶりに対面での開催ができました。

沢山の観衆の前で、手に汗握って緊張しながらも、堂々と発表する子どもたちの勇姿を写真を通じてご覧ください。さて、何を発表していたのかわかりますか?

ゆっくりとした時間、自由な空間の中で[Ⅱー413]

園庭で過ごせる幸せ

園庭には、プラタナスやソメイヨシノの枝や葉が落ちています。その枝をひろい、魔法の杖として使う人*がいます。時々、魔法をかけられてしまう私。砂場では、枝は砂糖と粉をまぜる棒になります。出来上がったケーキなどをおいしくいただきます。しぜんひろばに行けば、枝は魚つりの釣り竿となり、魚を釣っています。枝は変化します。

砂場は、川をつくり、水を流す人がいます。大きな飾りのたくさんついたケーキをつくる人もいます。川つくりやケーキつくりなど、たのしそうで参加する人が増えます。川の通りをもっと長く、もっと深くすすめていきます。隣では、砂や葉でご飯やおやつをつくっています。

気温の低い日は、「きょうりゅう山」や畑に霜柱ができます。踏むと音がカサッとなり、触るとひんやりとして、踏みたくなる人がたくさんいます。霜柱、氷あつめも盛んです。大きな霜柱や氷を見つけ、手に持つことは冷たいけれども喜びのようです。しぜんひろばの池は凍っている時があり、集めてとり、踏みたくなる人がたくさんいます。

少し前、園庭で焼き芋をしました。マッチを使って火をつけてみました。夢中になって強くこすると火がつく驚き、さらにやってみたい気持ちが膨らむ人がたくさんいます。年少、年中の人たちは、落ち葉や枝を入れてみたくなります。すぐに燃えるモノ、なかなか燃えないモノなど、燃やしてみたいものを持ってきては、先生に相談して燃やしています。自ら試して、変化を捉えて楽しんでいる様子です。落ち葉や葉以外のものでやったらどうなるのか、試したくなります。

*「子どもは何もできないので育ててあげなきゃいけない存在ではなく、子どもは子どもで自分の意思でちゃんと生きている」と、渡辺一枝さんが『子どものしあわせ』2025年1月号で話していました。そう、自分の意思でちゃんと生きている「人」なのだと思います。

共同研究者 久保健太さんが『生命と学びの哲学―育児と保育・教育をつなぐ』(北大路書房)の中で、ドゥルーズの「離脱」の保障について書かれており、この「離脱」をとらえるために、倉橋惣三さんや津守真さんの「自己活動」の思想を述べています。津守さんの「自己活動」を紹介されたところを何回も読んでいます。以下に引用をさせていただきました。

第一に、子どもにゆっくりとした時間を与えることが必要である。自分のやりたいことを見つけるための時間、自分の活動にとどまり、自分が満足して終わるまでの時間である。子どもは自分の活動を充実させる時間をもつことによって、自分自身を形成する。

第二には、自由に活動できる落ち着いた空間をもつことである。幼児が自由に歩きまわり、自分のやり方で物を並べ、動かすことのできる空間を確保することである。家の中、片隅、家の周囲の小さな空間、陽のあたる戸外などで、幼児はゆっくりと自分の活動をする。

第三には、子どもが自分の手足や身体で操作して遊ぶことのできる素材を用意することである。土や水、木の葉などの自然物、紙や鉛筆、積み木や人形などの素朴な玩具、子どもの力で変形し、想像し、多様に使える材料である。

第四には、互いに応答し合う大人や友達の存在である。命令したり指示するのではない。人間らしい自然な応答をする人間的な環境が、何よりもたいせつである。

私は、園庭やしぜんひろばで過ごせる幸せを感じながら、「ゆったりとした時間」や「自由に活動できる落ち着いた空間」、「子どもが自分の手足や身体で操作して遊ぶことのできる素材」、「互いに応答し合う友だち」などをこれからも大切にしたいと思い、現在、津守さんが書かれたことがどれだけできているのかと問い続けています。

お知らせ。前号(412)の後半部分を加筆修正しました。

2025年2月の転編入試験について

2025年4月入学の転編入生の募集は行いません。

2025年7月以降の転編入試験についてのお知らせをご希望の方は、

本HP 転編入学試験について ⇒ 転編入通知希望ホーム

をご利用ください。

桐朋小学校 教務

2025年、どうぞよろしくお願いします [Ⅱ-412]

1、3学期の始業式

子どもたちとの出会い。子ども心に、たのしそう、やってみたい気もちを少しでも持ってほしい。そうした願いを持って、子どもたちとの出会い、過ごす時間をたのしみにしていました。

【へびどし】《アクロスティック》で、新年の願いを伝えることにしました。

へ →《〈へ〉いわをひろげる》

ガザやウクライナの人たちの平和を願って。世界の子どもたちの平和を願って。

平和っていうと、とても大きなことを考えるかもしれないけれど、始業式のはじめ、交通安全の方からの話にあった「みんなが気持ちよく過ごせるように」も平和につながるし、次に6年生6人が「小学校時代の思い出」を話してくれて、みんなで笑ったり、しんみりとした気持ちになったり、いろいろな気持ちになったことも平和だからこそ! こうした時間を大切にするのも平和につながっていく。

び →《〈び〉じゅつを味わう》

すぐに1年生から「食べるの?」と聞かれました。卒業生の作品を2つ借りて、「(味わうって)こんなふうに表現してくれた作品を見て、触って、感じることがたのしい(こと)。」と伝えました。美術を芸術と広く捉えています。

2月の全校美術展に向けて、どんな表現をするのかたのしみです。高学年の人たちには、自分の作品をつくるために、知識や技術、技能をどんどん磨いて、自分らしい表現を高めてほしいと伝えました。

ど → 〈と〉にかえて、《〈ト〉ライを》

挑戦してみよう。一人ひとりが自分の願いによって、外の世界(人やもの)と自分自身にはたらきかけ、いろいろなことを取り込みながら新しい自分を創造する、発達の主人公ですから。その挑戦を支えていきたい。

し →《トライを》に続けて《〈し〉よう》

〈し〉に込めたのは、試行錯誤や失敗もとても大切。安心して新たなことに挑戦しよう!

子どもたちは、【へ、び、ど、し】で、どんなことばが続くのかをたのしみに、予想して、その時間を味わってくれているのが伝わりました。

このようなやりとりが出来たのは、ぼくの前に話してくれた6年生その人その人の表現がすてきで、それに大いに触発されたからだと思います。

《トライをしよう》ということで、大人3人で「ベーゴマ」をやってみました。昨日ベーゴマをやってみたいと思い、挑戦した先生。気持ちと行動がすごい! もう1人の先生に教わり、何回か挑戦してまわせる喜びを味わったことと思います。教えた先生は、すばらしい腕前で、丁寧に教え、支えてくれました。さすがだなと思いました。そして私は約50年前を思い出しながら、絶対負けないぞ! という気持ちでやりました。

1月、子どもたちに呼びかけて、「ベーゴマで遊ぼう!」をやってみたいです。

今年も、子どもたちと学びも遊びも夢中になって、たのしんで成長できたらと思います。

2、命を輝かせたい、平和な世界を実現したい

1941 年、「教育こそ永遠である」と考えた山下亀三郎氏が私財を寄付され、第一山水中学校(国立)、山水高等女学校(仙川)が開設されました。そして、1947年に桐朋学園として再出発し、2025年、創立84年を迎えました。

桐朋学園の教育理念は、「一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長する、ヒューマニズム に立つ『人間教育』」です。初代理事長・校長の務台理作氏が、1947年制定の教育基本法(以下、1947教基法)に深く関わり、学園の教育理念に1947教基法の精神を据えました。1947教基法は、「日本国憲法の精神に則り」、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しよう」(前文)としました。そして「この理想の実現は根本において教育の力にまつべき」(同)と記されています。

私たちは、保育、教育を通して、日本国憲法の基本理念である国民主権、基本的人権、平和主義を土台に『生存権としての学習権』を守り育て、みんなが幸せで平和な世界の形成を目指します。このような大きな目標〈理想〉として持ち、実践を続けています。

初等部は、2025年11月、創立70周年を迎えます。11月20日の創立記念日には、子どもたちと一緒に、初等部の70歳のお祝いをします。遊びを通して子どもたちが豊かな力を育むことを大切に考え、子どもたちが平和な社会で遊ぶことのできる権利、子どもたちの遊ぶ力と自由な時間と遊び場(環境)を、過去から現在そして未来に引き継いでいけるような行事をつくります。

この10年の歩みを振り返り、未来につなげます。例えば、2018年より3年保育をはじめ、異年齢で遊び、学び育ち合う子どもの姿に、多様であることの豊かさを感じてきました。2019年、新しぜんひろばを子どもたちと創設。幼小の交わりが深まるなど、人間発達の可能性を広げています。2020年、地球市民の時間を創設。子どもたちが地球市民として、世界の平和や持続可能な未来のために考え行動できる人に育つ、その土台となる学びをすすめています。そうしたものをさらに発展させる、80周年に向かう10年間を創りたい、そのための日々を大切にします。

私たちの地球では、気候変動危機、生物多様性喪失、戦争など、地球規模で破壊が進行し、このままでは持続不可能なことになってしまう可能性があります。なんとしてもくいとめ、未来につないでいかなければなりません。2025 年、世界の、人類の、私たちの課題と向き合い、保育、教育から創造的な挑戦をしていきたいと思います。「理想の実現は、根本において教育の力にまつべき」に、私たちは応えていく努力を重ねます。

皆様と話し合い、協力して、よい年にしたいです。どうぞよろしくお願いします。

みんなでつくったクリスマス会

4年生のあるクラスではクリスマス会を行いました。

10月に行ったハロウィンパーティーは、イベント係がすべて企画をし、クラスのみんなを楽しませてくれました。

今回はそれをバージョンアップさせて、各係ごとに何かしらの企画を作って、みんなでつくりあげていくクリスマス会にしようということにしました。

どの係も真剣に企画を考えていました。イベント係は劇やワークショップ、黒板係は黒板で早消し早描きゲーム、生き物係は風丸(クラスで飼っているカメ)サスケ、運動会係はオリジナルダンス、植物係は植物クイズ、朝スポ係は紙飛行機ダーツと的あてゲーム、飾り係は教室の飾り付け、保健係は輪投げ。よくこれだけ考えたなあと感心しました。

当日はそれぞれの係がお店を開いていたのでお客さんが少なくなったり、全部の遊びをコンプリートできた人は少なかったりしましたが、「お客さん」だけでなく、自分たちで企画を作っていくことの楽しさと大変さを実感できる会となりました。

今年の昔遊びの会は・・・!

桐朋小学校では毎年『昔遊びの会』が開催されます。PTA文化セクションの保護者の方々が企画し、学校と協力しながら運営しています。

今年は『輪投げ』『射的』『ケンパー』『紙飛行機』『けん玉』『折り紙』『コマ』『すばなし』『トントン相撲』『メンコ』『パッチンカエル』という盛りだくさんの内容で行われました。

子どもたちは朝から「この日を待ってたぜ!」ととにかく心待ちにしていたようで、テンションもかなり高い状態で登校してきていました。普段とは違う非日常な雰囲気に「一緒に回らない?」と普段とは違う人間模様も垣間見えます。

いざ昔遊びの会が始まってみると、どこもかしこも大盛況です。異学年で協力しながらパッチンメンコを作っていたり、コマやメンコ、トントン相撲で熱いバトルが繰り広げられていました。

けん玉は名人が招かれ、見たこともないような技を披露してくれました。自分もやってみたい!という気持ちや、かっこいい!と思える気持ちを大切にしたいです。

射的は無課金おじさんの愛称で知られるユスフ・ディケッチ選手のスタイルが流行っていて、雰囲気は歴戦の猛者でした。輪投げも射的も集中力がやはり鍵なようで、とても真剣な眼差しで遊んでいました。

桐朋小学校ではお馴染みの活動の『すばなし』も行われました。語り手が何も見ずに話をしてくれるストーリーテリングです。話に聞き入りながら、物語の世界に浸るという経験は何歳になっても貴重な体験です。

折り紙ではクリスマスリースやサンタさんなど、普段とはひとあじ違う特別バージョンの折り方を、保護者や達人から直接教えてもらいながら折ることができます。一つ一つの作品を丁寧に作り上げ、世界に一つだけの宝物を手に、笑顔で次の場所へ向かっていきます。

小学校校舎から少し離れたところで行われたケンパーと紙飛行機は飛距離やタイムアタックで大盛り上がり。

特に巨大画用紙で作る紙飛行機は学年問わず大接戦でした。折り方を試行錯誤しながら、よく飛ぶ飛行機を作った人に直接話を聞きにいって教えてもらう。そんな遊びに没頭する時間として、昔遊びの会は例年大切にされています。紙飛行機大会で見事優勝したのは・・・!

「悔しいけど楽しかった。帰りたくない。」「毎週やってほしい。」「疲れたー!!!」と、子どもたちは笑顔で帰路につきました。手には巨大紙飛行機や、折り紙で作ったクリスマスリース。けん玉達人からもらった技の認定証など、お土産たくさんでしたとさ。

『子どもを信じること』 [Ⅱー411]

題名は、最近読んだ本(『子どもを信じること』*田中茂樹著、さいはて社、2011年)からいただきました。お世話になっている先生より、著者の田中茂樹さん(医師・臨床心理士)を紹介していただきました。*構成は、Ⅰ 診察や面接で気がついたこと Ⅱ 親子の関係 Ⅲ 子どもとのコミュニケーション

田中さんの本を読むと、ご自身の子育ての戸惑いや悩み、診療、面接などを通して、

「本来子どもが持っている力を信じる」

「子ども自身が、自分が幸せになるために、なにをどうするのが最も望ましいのかを、自分で感じ、考え、そのこととしっかり向き合えるようになる」

「子どもに小言を言わず、やさしく接する」

などを大切にされてきたことがわかりました。私がこれまでに失敗、葛藤してきたことにも通じる内容で、学ぶことがたくさんありました。

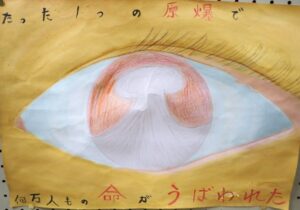

6年生 平和ポスター 「子どもたちは、それぞれに修学旅行や平和学習を通して感じた思いから、訴えたくなったことをポスターとして表現しています。」

先日、卒業生(桐朋幼卒、現在、桐朋中学生)より、研究『様々な生物を骨格から学ぶ ~トノサマガエル、ワニ、ニワトリ~ 』について話を聞きました。研究誌もいただいて、皆さんにその内容をお伝えしたいと思いました。

彼は、小学5年生の八ヶ岳合宿ハイキングで、川辺で一本の骨と歯(3本くっついて)を拾い、シカの骨ではないか、「本当はなんの骨か」と問います。大学の「いのちの博物館」へ行って骨格標本を調べ、持ち帰った骨と比較すると、予想通りシカの(中足)骨でした。歯もシカのようで、よく食べたからすりつぶされて、茶渋のように着色したことがわかったそうです。

標本を見ていたら、頭骨がかっこいい、生き物によって骨格がこんなにも違うものなのかと圧倒され、すっかり骨が好きになってしまったそうです。

そして、トノサマガエルの骨格標本、ワニの手の骨格標本、ニワトリの骨格標本を作ります。

例えば、「トノサマガエルの骨格標本を作る」では、お兄さんが高校でカエルを解剖すると聞き、うらやましがっていると、お兄さんが生物の先生に何体かいただけないかと相談してくれて、実際に解剖することができました。お尻からメスを入れて腹部、胸部まで広げ、筋膜と皮の間にメスで外し、部分的には自分の指で押し広げる感じで皮を剥いでいくなどをしました。そして、「手の指が後ろは5本、前は4本であった。」「太もも、ふくらはぎの筋肉が発達していた。」「上あごの歯が思っていた以上にギザギザで一列だった。」などを「発見」します。「考察」では、「上あごの歯が思っていた以上にギザギザで一列だったことから考えると、カエルは餌を丸呑みするイメージが強かったのだが、ミミズなどをガシッと咥えることがけっこうあるかもしれない。(中略)歯は獲物をかみ切るためではなく、餌を逃げないようにとらえておくようにするもののようだ。上下のあごに歯があると、餌が切れてしまう。下あごに歯が無いのは上の歯に餌を押し付け、ホールドするための構造なのかもしれない。」などと書かれていました。

ニワトリの骨格標本を作り終えた後、その後をどうするか、骨格標本を作るための生き物をどのように手に入れればよいか、家の中で安全に骨格標本にするにはどうするのかなど、「分からない事の方が大きくて先にすすめないと感じていた」と書いています。

そして、大阪自然史博物館の「なにわホネホネ団」との出あい、活動への参加に繋がります。団では、博物館での骨格標本を作る手伝いで、アライグマの皮を剥いだり、アナグマ、タヌキの徐肉をするなどの活動をしていきます。

アライグマ1対の皮を1人ではぐという経験では、10時間集中したそうです。「何かをこんな長時間、集中してやり続けたのは初めてで、次の日も博物館に行きたかったけど体がゆうことをきいてくれないくらい疲れはててしまった。」そうです。「特に大変だったのは指先」で、「何回も自分の指をメスで刺してしまった。野生動物なので、どんな菌があるか分からないこともあり、抗菌作用のある軟膏を湿布してバンドエイドする。気持ちは刺してしまうごとに、やる気がそがれていく気がしたが、もうここまできたらやるしかないと自分を言い聞かせてジャストドゥイットの精神だった。」と、率直な感想も書いていました。

また、自分の研究からの広がり、繋がりについても書いています。「皮を剥ぐ時には、皮や内臓だけでなくついていたマダニも全てビンに入れて保存していた。マダニまでですか? と聞いたら、「何が未来の役に立つか分からないよ。このマダニがついていたというのが環境という視点から研究する人がでてくるかもしれない。もし、すてちゃったらその研究には資料として出せないからね」と話していた」ことや、「飼育されている中で肩が痛そうにしていたが治療には結びつかず痛みを抱えながら別の死因で亡くなったメガネグマが作業にあった。獣医さんの解剖後、ここでさらにみんなが注意しなから除肉作業中に調べることで炎症があることが認められ、飼育していた動物園にちゃんと報告してもらった。」などと、自分の研究が他と繋がり、大切なことだと理解していく様子も伝わってきました。

彼の成長に驚き、嬉しくなりました。彼は幼稚園時代から、好きなことへ没頭していた人だと振り返りました。そもそも生き物がとても好きでした。好きなことを大切にしていたご家庭、幼稚園時代から、学園や社会の中での育ちが繋がります。

彼の姿から、田中さんのいう「本来子どもが持っている力を信じる」「子ども自身が、自分が幸せになるために、なにをどうするのが最も望ましいのかを、自分で感じ、考え、そのこととしっかり向き合えるようになる」ことの大切さを教えられました。彼を支えているご家族は、「子どもに小言を言わず、やさしく接する」ことを続けてこられたと思います。

あらためて、生きていく上で基本となる行為については、「まず好きになる」ことが大切であると思いました。

皆様、2学期もたいへんお世話になり、ありがとうございました。

1㎡を作りました

「半日研究会」で学ぶ [Ⅱー410]

先日、初等部で半日研究会を実施しました。幼(年少・年中・年長)、低(1・2年)、中(3・4年)、高(5・6年)に分かれ、それぞれの学級の子どもと活動、授業から学びました。

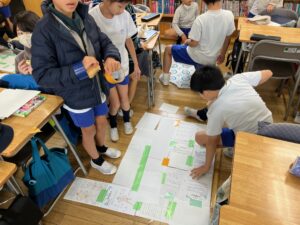

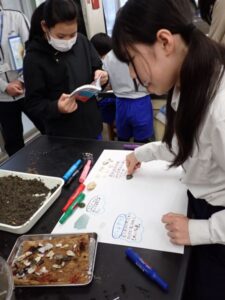

私は、中学年理科『地球環境 身近な生命の循環編 ~今地球で何が起きているのか 現象を理解し考え続けていくために~』に参加しました。その時間の授業では、「海岸の岸の『ビーチコーミング』をして、砂浜図鑑をつくろう」が学びの中心でした。班ごとに、横須賀市走水海岸の砂からいろいろなものを発見、採取し、見つかったものをルーペや顕微鏡で観察したり、図鑑などで調べながら自分(たち)の図鑑をつくる活動を行いました。最後に、お互いの図鑑を見合う活動をしました。

各班ごとに、横須賀市走水海岸の砂、ピンセット、砂洗い容器、ルーペ、図鑑用ボール紙を用意して、共有の場所には、解剖顕微鏡、光学顕微鏡、参考の図鑑や本、色ペンなどが置かれ自由に使いました。

子どもたちは、砂に入っているものからいろいろと発見し、これは何だろうと見つめていました。

「この貝殻なんだろう? 本で調べよう。」

「どんな種類のプラスチックなのか確かめよう。水に浮かべてみてみよう。」

「これは石? それともシーグラス? 美しい!」

「お宝発見!」

「もうちょっとくわしくみてみたい。解剖顕微鏡を使おう。」

「プラスチックの破片を見つけた!」

子どもたちは、とてもたのしい時間を過ごしていたと思います。自分(たち)の目で確かめ、手で触り確かめ、考え、話し合い、協力して調べていく姿がありました。これは何だろう? と、探求して夢中になってたのしむ姿がたくさんありました。

そうした様子から、好奇心、探究心、問い続ける力を育んでいるなと感じました。私自身もわくわくしました。

自分(たち)で発見したものを自分たちで図鑑をつくります。そのために、どんな種類分けをするか、種類分けをしたものにどんな名前や意味をつけていくか。友だちから教えもらったり、考えてまとめるなど、学び方を自分(たち)で考えていく様子も見られました。

この時間を過ごしている子ども(たち)は、「好奇心のままに知的探求に浸れ」ていることを感じました。

これまでに、子どもたちは、社会科『水の学習』で、水の浄化作用と微生物の関係について学び、『ゴミの学習』の一環として、コンポストを活用して生ゴミや落ち葉等の有機物が微生物や土壌生物の力によって発酵、分解され、堆肥をつくる体験をしてきました。

体験を通して、「自然界での川、土において、生産、消費、分解の関係により、生命の循環が起きている」ことを掴んでいます。

しかし、生態系のバランスが崩れていることにも考えさせられます。一般家庭で出るゴミ、廃棄物量の増加、大量の温室効果ガスの発生などによって、地球温暖化や海水酸性化が進んでいます。

また、熱処理等ができないプラスチックについて、約8割が埋め立てられており、その劣化風化により大量のプラスチックが川や海などに流れ、マイクロプラスチックの問題を起こしています。こうしたことにも学んで考えていきます。

授業者である理科専科のN先生は、「『環境問題』と言われると、どうしても地球規模の漠然としたイメージで、身近に感じにくいのは大人にも言えることではないでしょうか。それが故に、真の問題意識を持つことが難しい。だとしたら、子どもたちが少しでも自分事として身近に捉え、『環境問題』と向き合うためには、実物に触れる・実体験を基に学ことが一番だと考えます。感情を揺さぶる体験、実感を伴った理解こそ、理解で大事にしていることです。本来なら、子どもたちと海に出かけて、現場を見て感じ取ってほしい!」と述べていました。N先生、子どもたちから、実物に触れ、実体験を基に学び、自分事として『地球環境』『環境問題』を身近に捉えようとしていることを学びました。

ダイコンを育てています!

1学期は夏野菜を育て、収穫した3年生。2学期からはダイコンを育てています。

9月にタネをまいたダイコンも、いまやこんなに立派に大きく育ちました。

子どもたちは、水やりや雑草抜きを一生懸命して、ダイコンを大事に大事に育てています。

先日は、ダイコンの間引きをしたのですが、間引いた間引き菜をそのまま捨ててしまうのはもったいないので、みんなで間引き菜の炒め煮をつくることにしました。

下ゆでした間引き菜をみんなで気をつけながら包丁で刻んでいきます。

「手を切らないように気をつけて」「猫の手にして切るんだよ」とお互いに声をかけあう子どもたち。

できあがった炒め煮は、お弁当の時間にみんなのおかずとして一気になくなってしまいました!

みんなで育てたダイコンを、みんなで料理して味わうこと。とても豊かな時間を子どもたちは過ごしました。

12月中旬には収穫予定です。収穫したダイコンは、みんなでどんなふうに食べようか、これからみんなで話し合って決めていきます。

間引き菜といえども、立派な大きさです。

手を切らないように、細心の注意をはらってていねいに刻みます。

ごま油、しょうゆ、みりん、かつおぶしを入れて炒め煮をつくりました。

いい香り!