投稿者: tohoblog

どろんこチャンピオン!

「さあ、みんなでいっぱい楽しむぞー!」

3年生は歓声を上げて一斉に駆け出します。

今日は春の遠足日。

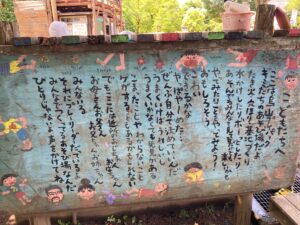

3年生は学校からみんなで歩いて「烏山プレイパーク」へやってきました。

通称「もぐら公園」。みんな着替えも準備万端、遊ぶ気に満ち溢れています。

最初にプレイリーダーのお二人から、お話をうかがいます。

「ここはなんでも自分でやってみたいことができる場所だよ。

何ができる?って聞くのではなく、やりたいことをやる。

どうやったらできるか?それをいろいろ試してみよう。

自由に遊ぶのだけれど、片付けまでが『自由』に入っているよ。

さあ、どんなことができるかな、楽しんで!」

さっそく靴を脱ぎすて、はだしでこいのぼりの支柱によじ登る人。

しげみに目をこらして、すばしっこいカナヘビをとらえる人。

木材を使って、なにかを作り始める人。

そして、ポンプを押して水を汲んで、どろんこ池を作る人!

「そんなの使わないで!」「よごれるからやめて!」「そんな高いところ、あぶないよ!」

ついつい言ってしまうこんな言葉も、ここではまったく野暮というもの。

お弁当をはさんで、おもいっきりあそび尽くした春の遠足。

どろんこの靴、くつした、ズボン、おうちの人にまかせっきりにしないで、一緒に洗えたかな?!

初等部説明会 追加席の申し込みについて

◯本日(5月1日)正午より初等部説明会追加席(5月13日土曜日)の受付を開始します。

お子さんの性別をよくご確認の上、お申し込みください。

お間違えの際、正しい組での残席が無い場合はキャンセルしていただくことになりますのでご注意ください。

席数が限られていること、また開始直後はシステムが大変混み合うため、ご不便をおかけしますがご理解ください。

なお、幼稚園の枠はまだ若干数お受けできるようです。幼稚園HPよりお手続きください。

◯5月27日(土)は、小学校説明会を予定しております。

予約開始日などの詳細は、近日、本ホームページにてお知らせいたします。

※次回の説明会日を5月17日(土)と一時表記しておりましたが27日(土)の誤りです。

申し訳ありませんでした。

教務

わくわくドキドキ、新入生歓迎会

先日、新入生歓迎会がありました。

「何をするのかな~?」

わくわくしながら、6年生と一緒に入場してきた1年生。

各学年の子どもたちは、1年生が楽しめるように、歌やリコーダー、詩の朗読、クイズなどを披露し、みんなで盛り上がります。

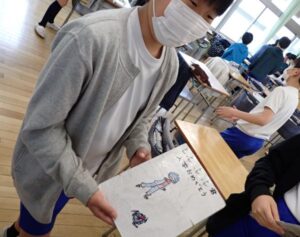

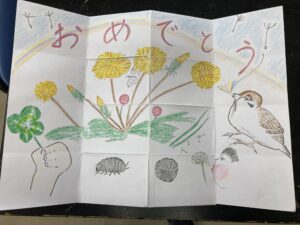

そしてパートナー学年である5年生からは、【ひみつのプレゼント】が手渡されました。

1年生一人ひとりの好きなものをヒントに、5年生が学校や家で一生懸命つくったお手紙ファイルです。

「桐朋小学校では楽しいことがいっぱいあるよ。」

「わからないことがあったら、いつでも聞いてね。」

中に入っていたお手紙を読んだり、とっても嬉しそうな1年生でした。

1年生のみんな、たくさん遊んでたくさん学んで、桐朋っ子の生活を楽しんでいきましょう!

先日のこと [Ⅱー342]

いい匂い

先日、桐朋女子中学 理科のM先生が職員室の私のところに来てくれた。

「この枝の匂いを嗅いでみてください。」

と優しく言われ、M先生からいただいた枝を折り、匂いを嗅ぐ。

「さわやかないい匂いがします。」

と言うと、M先生は、

「先日、小学校の高学年玄関前で、何年生かわからないのですが、私にいい匂いがするって、この枝の匂いを嗅がせてくれた人がいました。」

と教えてくださった。その時には、M先生はその枝を折ると樟脳(しょうのう)の匂いがしたが、何の枝かわからなかったそうだ。

M先生が調べてみると、くすのきだった。

M先生は、

「いい匂いによく気がつきましたね。」

「枝の名前、わかりましたよ。」

と伝えてくれた。

M先生は、枝の匂いを先生にも伝えたいと思った子どもの気持ちに心が動かされて、

その感動を私にも伝えてくださった。

花牟禮亜聖さん、素敵なポストカードをありがとうございました。

5年生の子どもたちより(〇はその人の表現)

〇お手紙ファイルの内側に、

ポケモンのキャラクター、「ポッチャマ」と「イーブイ」を描いて、

巨大モンスターボールを描いて、

しろい部分に「学校は楽しい?」と書いて工夫しました。

うまくキレイにできました。

〇お手紙ファイルをわたすと

(えー!)って思うぐらい抱きついてきて、

(よっしゃ~)めちゃくちゃうれしかった。

〇ぼくは気に入ってもらえるかな?とか、いろいろ考えた。

ファイルをあげた時、「ありがとう」って言われて、

ぼくはホッとした。

ファイルをみんなに見せる時に、

えがおでファイルをみんなに見せていて、

もっとホッとした。

あと、うれしかった。

パートナーからのお手紙ファイル

新入生歓迎会で、パートナーの5年生からお手紙ファイルをいただいた1年生。

会場の体育館から自分の教室まで、お手紙ファイルをだいじに持っている。

教室の自分の机で、お手紙ファイルをじっと見ている。

別の日に、6年生の教室に行く機会があった。

机に出ているファイルをみると、手作りのお手紙ファイルだった。

それは、6年生が1年生の時に、

パートナーの5年生よりいただいたものだった。

これまでずっと使っていた人が何人もいた。

6年生の皆さん、見せてくれてありがとう。

※「いい匂い」「パートナーからのお手紙ファイル」は、その時の感動を表現したくなって中村が書いたものです。

みんなで走って、学年開き!

これまでの24名1クラスの生活から、36名に人数が増えた3年生。

この日は72名と学年の先生たちが体育館にそろって、学年びらきをしました。

両クラスの先生は、それぞれのクラスに対してはもちろん自己紹介済みですが、

隣のクラスにははじめての「こんにちは」です。

「私の特技は、、、」と言いかけると、

「しってる、しってる!」と担任クラスのみんなから嬉しそうな声がたくさん上がってきました。

自己紹介のあとはお誕生日月のチームで集まって、鬼の役を交代しながら体育館いっぱいに鬼ごっこをしました。

運動不足の先生は、あっという間にヘトヘトです。

鬼にタッチされて立ち尽くしていると、「解放」のためのタッチと呪文?をかけにチームメイトが助けにきてくれました。

なんだかとっても嬉しくなって、また力を振り絞って駆け出したのでした。

みんなでたのしく、助け合いながらあたらしい学年の活動を作っていきましょう。

日常の生活や学習で「子どもの権利」を [Ⅱ‐341]

武蔵野市「子どもの権利条例案づくり」では、案づくりの過程に10代の人たちが参加。話し合って、条例前文に「子どもたちのことば」が盛り込まれた。すばらしい取り組み! 以下、「子どもたちのことば」を引用。

新入生歓迎会より

新入生歓迎会より

わたしたち子どもは、未来の希望となる種で、無限の可能性や能力があり、それらを発揮することができます。

わたしたちは、平和に生活することができ、さらに豊かで充実した人生を歩むことができます。

わたしたちは、自分らしく生きるために、自分で考えて行動することができます。自分の夢を、自由に考えて決めることができます。

そのためには、わたしたちだけではできないこともあり、おとなの協力や支援が必要です。

未来の社会をつくるわたしたちは、知りたいことを学び、十分な教育を受けることで成長できます。

わたしたちは、不安に感じたり、なやんだり、困ったりしたときに、信頼できる人がいる場所で、相談したり、助けを求めたりすることができます。

おとなと子どもは、お互いの権利を理解し尊重し合うことで、それぞれの権利を守ります。/また、わたしたち子どもは、お互いを尊重し合って行動することができます。

わたしたちは、自分自身のことを大切に思い、幸せを感じられるよう、これらのことを願います。/そして、これらの願いが届くようなまちであることを望みます。

朝日新聞3月15日朝刊より 3月コラム「風」にも引用。

体育館から教室までパートナー同士で移動しました

体育館から教室までパートナー同士で移動しました

6年生との授業で「子どもたちのことば」を紹介したら、どんな感想や意見を言うだろう。6年生がつくるとすれば、どんな内容になるかも聞いてみたい。

また道徳教科書にある「子どもの権利条約」も使い、「子どもの権利」を学び、考えてみよう。「子どもの権利条約とは、18歳未満のすべての人の安心・自信・自由という人権を守ること、生きる・育つ・守られる・参加するという子どもの権利について世界中の国々で交わされた約束事」。「一人ひとりが感情や意思を持った人間として尊重され、「なりたい自分」に向かってその子の可能性が最大限に伸ばされるよう応援してもらえるという、子どもの権利条約の考え」である。

たとえば、「自分に関係があることについてはちゃんと意見が言えるし、その意見は尊重されなければならない」12条意見表明権、「大人になったとき自由な社会の中で自分の発言や行動に責任がとれるように子ども時代から体験し学んで準備していく」29条教育の目的、「子どものことが決められるときにはその子にとって何が一番いいかが最優先して考えられる」3条子どもの最善の利益、などが本当に大切にされていますか? と聞くと、子どもたちは何て言うだろうか。

5年生パートナーからのお手紙ファイルをプレゼントされた1年生のパートナー

5年生パートナーからのお手紙ファイルをプレゼントされた1年生のパートナー

園や学校では、新学期から『子どもの権利』が日常の生活や活動、授業で大事にされているかを考えて実践をしていきたい。また、「子どもの権利条約」だけでなく、学園の教育理念や園学校で大切にしている目標や柱が実践の土台にあるか、実践を振り返るときに大事にされていたのかなどを考えてすすめたい。

学園の教育理念は、1947年教育基本法の精神「一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長するというヒューマニズムに立つ『人間教育』」である。1947年に桐朋として第2の出発をした時の校長、理事長が務台理作で、務台は教育基本法の制定に携わった。そして、この教育基本法は、日本国憲法で大切にしている世界の平和、基本的人権の確立、民主主義の実現などを、日常の教育でつくり出していこうとするものだ。

地区懇談会がありました

今日は地区別懇談会の日。

年度はじめに、地区別のグループに分かれて、登下校の安全について子どもたちと保護者の方々と共に考え合います。

「通学路は白い線の内側を歩こうね」

「電車の中では、こんなふうに過ごすといいね」

「困ったことがあったら、お兄さんお姉さんにいつでも声をかけていいんだよ」

6年生が中心となって、みんなで話し合いました。

1年生から6年生まで、登下校で一緒になるお互いの顔を覚えて、みんなで助け合えるようにしていけるといいですね。

安全第一で、一年間過ごしていきましょう。

5月13日(土)初等部説明会を行います

本校にご興味をお持ちくださる皆様

桐朋学園初等部は、桐朋小学校・幼稚園から成ります。

園長・校長の中村博より、初等部の教育についてお話いたします。

また私たちが願う幼児期の育ちや、園児と小学生のふれあいなどもお伝えできればと考えています。

〇5月13日(土)

本学園 ポロニアホールにて

1回目:受付 12:45 開会13:00 閉会14:00

2回目:受付 14:20 開会14:40 閉会15:40

〇対象

・桐朋学園初等部にご興味をお持ちくださる方

・一家庭、2名まで。

・お子さんのお名前でお申し込みください。お子さんも1名とします。(未就園児をのぞく)

・大人の方向けのお話となりますので、ご承知おきください。

・幼稚園をご志望の方は、桐朋幼稚園のホームページよりお申し込みください。

〇お申込み

・4月24日(月)正午ごろより、予約を開始します。

・5月1日(月)正午ごろより、追加席の予約を開始する予定です。

★初回で一度満席の表示になった場合も、5月1日(月)の正午ごろに再度予約ができる状態になります。(しかし、すぐに満席になることも予想されます。ご容赦ください。)

・本ホームページ「説明会・体験会予約画面」よりお進みください。

※「miraicompass(ミライコンパス)」サイトでのユーザー登録が必要です。

事前にご準備いただくと、お申込みがスムーズです。

※男子・女子の枠がございますので、ご確認の上お申し込みください。

※ご都合がつかなくなった場合はホームページよりキャンセルのお手続きをお願いします。

(お待ちの方がたくさんいらっしゃいますので、ご協力ください。)

※事後にミライコンパスマイページよりアンケートの送信をお願いします。これによりご参加の確認をさせていただきます。

桐朋小学校 教務

「人として尊ばれる」ことに[Ⅱー340]

桐朋学園の教育理念は、「一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長するというヒューマニズムに立つ『人間教育』」です。1947 年教育基本法の精神をもとにしています。この法は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」、「われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。」(前文)としたものです。日本国憲法で掲げた理想を保育、教育で実現したいと思います。そのために、不断の努力をしていきます。

写真はすべて入園式の様子から

写真はすべて入園式の様子から

2022 年度、保育現場の虐待(園児を叩く、きつい声かけをするなど)が報道され、「不適切保育」が話題となりました。厚生労働省の調査によれば、「不適切保育」とは、「子ども一人ひとりの人格を尊重しない関わり」、「物事を強要するような関わり、脅迫的な言葉がけ」、「罰を与える、乱暴な関わり」、「子ども一人ひとりの育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり」、「差別的な関わり」と例示されました。そのことを本園、本学には関わりのないことと決してせずに、1947 教育基本法の精神を教育理念とする学園として、初等部ではどうかを問い続けていきます。(2023年4月4日には、「不適切保育 つかめぬ実態 基準なし 指導も調査も後手」朝日新聞に記事掲載)

「不適切保育」を社会の問題として考えれば、「(子どもの数と保育士の数の国の配置基準に対して)基準通りの数では、命を預かる仕事はできない」という現場からの声があがっていることや、教員の長時間過密労働(「教職員勤務実態調査 2022」によれば、「校内での時間外勤務(4週間の平均):71 時間 40 分⇒10年前調査より2時間超増加」「持ち帰り含む時間外勤務の合計:86 時間 24 分」「時間外勤務の上限(月 45 時間)についてみると、59.2%が超えている」「年代別では、30 歳以下の若手の先生たちが最も過酷な勤務実態」「小中では、平日1日あたり3時間以上の超過勤務をしている教職員が約半数」)を改善するなどしていかなくてはならない課題があります。玉川大学の大豆生田教授(保育学)は、「保育士が余裕を持って子どもに関われるような配置基準の見直し」と「保育の質をより高めるための意識や風土」「子どもを尊重する保育にしていく」ことで防ぐこと。また保護者との対話や信頼関係について「子どもを真ん中に置き、園同士で高め合って、親とともに安心して育てられる環境を社会でつくっていくべき」だと述べていました。(朝日新聞2023年 2 月 5 日朝刊)

桐朋幼稚園では、「児童は人として尊ばれる」「社会の一員として重んぜられる」「よい環境のなかで育てられる」「すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される」など、児童憲章を大切に実践をすすめてきました。あらためて、保育、教育で大切にされているかを考えていきます。

保育、教育活動をすすめるうえで、教育理念や児童憲章、保育、教育目標と大切にしたいことを土台にし、子どもたちとの日々を大切に過ごしていきたいと思います。

いろいろな教室で

入学式にむけていろいろな準備に奔走してた子どもたち。

新年度の決め事や準備などもひと段落して、専科の授業もはじまりました。

美術室では3年生が絵の具で素敵な色を作っていました。

水をたっぷり含ませた筆で作り出したグラデーション。

良く晴れた青空

ロマンティックな夕暮れ

あたたかな日差し

どの画用紙もとっても素敵な色合いです。

自分のパレットで作り出した色は、絵具屋さんに売っていない「自分だけの自然色」!

画用紙一面に広がった大きな空を背景に、春の大きな木の幹を描いていきました。

2年生の音楽の授業をしていたら、1年生が校舎の見学で立ち寄ってくれました。

せっかくだから、♪初等部の歌 を聴いてもらいました。

1年生もはやく覚えて、一緒に歌えるようになるといいですね。

桐朋幼稚園も、新しい仲間を迎えました。

ズボンの後ろ姿から、さっそく楽しい時間を過ごしたのではないかしら?と想像しました。

みなさん、週末はゆっくり休んで、来週また元気な顔をみせてくださいね!