投稿者: tohoblog

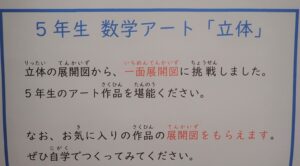

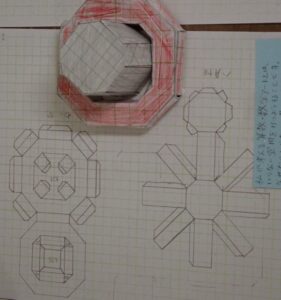

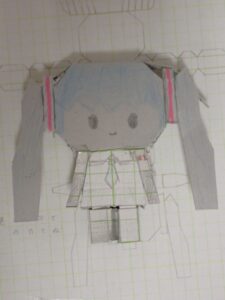

5年生 数学アート [Ⅱ‐334]

5年生の『数学アート』「立体」が、プレイルーム前に展示されています。いろいろな学年の人が、たのしみに見に来ています。「これ、すごいなあ。」「5年生になるとこういうのをつくるの?(たのしみ)」などと話しています。「1つ1つね、1枚の紙に図面を描いて、それからつくっているんだよ。」「のりしろも考えているんだよ。」と展開図と完成した作品をもとに説明をすると、たいへん驚いた人がいました。5年生の学びが、他の学年の人たちの興味や関心、「やりたい」気持ちを育みます。

1つひとつの作品には、自分が考える『数学アート』への考えが書かれていました。それもたのしく読みました。

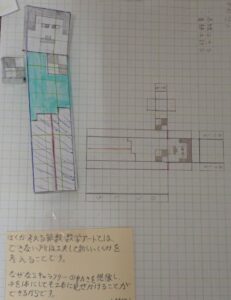

「ぼくが考える算数・数学アートとは、一面で作ることだと思います。なぜなら、ふつう一面で作れないひれを工夫して一面で出したからです。」

「ぼくの考える数学におけるアートとは、遊び心だと思います。なぜなら、いかに楽しく、おもしろいかを重視しているからです。」

「私が考える算数・数学アートとは、動かすことです。なぜなら人の作った立体を触ったりし、どうやって作るのかを共有することが大切だと思うからです。ぼくもロボットを動かすために、ノリではなく、テープで組み立てました。」

「私が考える算数・数学アートは、どうなるか考え、実際に作り、何度も次どうしたらいいか考えて、違う所を切っても切った破片をくっつけてなかったことにしたり、長さを間違えても、作り直すことです。」

「数学・算数は、情報と面白さ、そして出きないことを実際に作る、可能にすること。なぜならそうやって見てる人をたのしませるからです。」

「ぼくが考える数学・算数アートとは、出来ないところは工夫して、新たな仕組みを考えることです。キャラクターの動きを想像し、手を一本にしても二本に見せかけることができるからです。」

子どもたちの書いたものから、あらためて算数・数学のおもしろさや魅力を感じました。

この数学アートのつくる過程や完成した作品から、子どもたちはいろいろな発見をしていることを感じました。授業や活動を通して「みんなで学ぶことで一人では生まれない考え方が誘発、創造されたり、それによって、発見のよろこびが得られたり、ものの見方や行動の変化を生み出したり」できると嬉しいです。

入学した子どもたちの中に、既習していて、「知ってる」「できる」という声をあげる様子が見られます。子どもたちと、学ぶってたのしい、もっと学びたくなるなど、既に「知ってる」「できる」を超える授業や活動をつくり出していきたいです。また、大切にしている試行錯誤や失敗過程を、子ども自身が学びを豊かにする、深めるためには大事なことなんだと感じられる学びや活動にしていきたいです。学びや活動を通して自分(たち)がかわることや、人とつながることができる、それはこんな授業や活動でつくることができるようにしていく努力を重ねていきます。

蚕研究プロジェクト

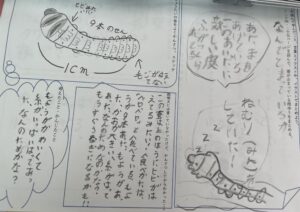

2学期から、大切に育ててきた蚕。

蚕研究プロジェクトが立ち上がるくらい大切にお世話をしていたので、

むくむくスクスクと大きくなってきた蚕。

指くらいまで大きくなった5令幼虫がクワの葉っぱを食べる音は

「わぁっ!!ねぇねぇ本当に雨がふっているみたいにパリパリバリバリ聞こえるよ!!」

「説明文に書いてあること、本当だったんだ!」

じっさいに音を感じたり、食べ方がアーチをえがくようにして食べ進めるすがたを見ると、すごいね!

と興奮こうふんをかくしきることはできません。

卵から孵化させた大切な蚕は、虫嫌いなあの子も思わずつんっと触りたくなる。

今ではもう服にだって蚕!手の広にも蚕(人間の手はあつすぎるので少しだけ、と気にしている様子の子どもたち)!

そして、説明文にあったように本当に頭を八の字を書くように動かしながらマユをつくっているすがたが見られました。

「クワの葉をあまり食べなくなり、からだが黄色いアメ色になって、少しすきとおって」くると

そろそろマユをつくりはじめる合図だということも学んだね。

本で学んでは、実際にたしかめて、また学んでは観察して、の繰り返し。

大切な学びの時間です。

とうめいで中の動きがわかるくらいのじょうたいから、じょじょにかべが分厚くなって

真っ白なマユをつくる場面がみられました。

みんなでがんばって作った「まぶし」で、ちゃんとマユを作ってくれたこと、うれしかったなぁ。

元気がよすぎる子や、ゆっくりな子、蚕もいろんな子がいるね。

次回は、「蚕の糸を紡ぐということ」をお伝えします!

障がいについて考え合おう [Ⅱー333]

授業の始まりに、登下校などで障がいをもつ人と出あいますか? と聞くと、駅などでの出あいを話してくれました。私は、親戚に認知の障がいをもつ人がいて、会うたびにその障がいがすすみ、どのように接するのがよいか悩んでいることを伝えました。

授業では、「障がいとは何だろう」「なぜ障がいをもつのだろう」ということを話し合いました。6年生の人たちが出してくれた意見をもとにまとめてみました。

(1)障がいとは何?

病気や怪我では、治療して治るものがたくさんあります。障がいは、病気や怪我などのために、体の組織や器官が傷ついたり、失われたりして、一部が戻らなくなったことを言います。たとえば、手足を切断し、その手足は失われたままです。

※現行の障害者自立支援法における「障害者」の定義は、身体障害(肢体不自由、内部障害、視覚障害、聴覚言語障害)、知的障害、精神障害のそれぞれについて、身体障害者福祉法その他、個別法を引用する形で規定されています。(厚生労働省homepageより)

(2)どうして障がいになるの?

・お母さんのお腹の中で起きる場合があります。「遺伝子をのせている染色体の事故」や異物(風邪薬などの薬の副作用、さまざまな有害物質)などを吸収したために起きる障がいです。

・生まれてくる時に、難産で怪我をしたり、酸素をうまく吸えなくて障がいになることもあります。脳性まひが起きることがあります。

・赤ちゃんや幼児の時に、障がいをもつ場合があります。高熱が続き、脳の一部が壊され、運動神経が麻痺したり、知的な発達に遅れが出たりします。

一人ひとりが取り組んだ自分史には、お母さんのお腹にいる時、誕生の時、赤ちゃんや幼児の時に、ご家族が心配された出来事とお母さんとお腹の命をだいじにされていたことが綴られていました。とても小さく生まれたため入院が長く心配をした、高熱が続いて緊急入院し障がいをもつのではないかと心配したなど、ご家族がたいへん心配されたことを書いた人がいました。

・病気や労働災害による障がいもあります。機械で怪我をしてしまう、人体に有害な物質や危険物を扱う、夜間労働でからだを壊すなどの背景もあります。

・それから交通事故による障がいもあります。他にも、老化によるものもあります。手足が不自由になったり、ことばや記憶に障がいが出ることもあります。私の親戚もそうです。

障がいは、戦争や紛争のある国や医療がすすんでいない国、衛生水準が低い国により多く見られます。手当てをすれば治る病気や怪我も、病院や薬がなければ、悪化して障がいとして残ってしまうからです。

写真は全て6年生の劇から

写真は全て6年生の劇から

(3)障がいを軽くするためには、をみんなで考え合おう

向き合って、考え、お互いの考えを共有することが大切だと思いました。出された意見を少し紹介します。

〇障害は「治す」事は難しいと思うけど、「軽く」する事は出来ると思う。あと、耳が不自由な人は、聾者だったら別だけど、難聴者だったら、人工内耳や補聴器をつけるといいと思う。

〇手足が無くても、水泳をしたりして、人生を楽しんでいる人もいるし、なんかのスポーツでパラリンピックに出て優勝するという夢を持ったら、1つの事に夢中になって、障害だけど、人生楽しめると思う。

〇手や足が失われたら義足などをつけたら軽くなるんじゃないかと思います。お母さんが1回だけ病気をしたけど、血管が一部悪くなった時に、そこに何か金属のような物を入れていたから、それを使ったら軽くなるんじゃないかと思う。

〇障がい者のまわりにいる人が障がいを1つの個性として認めて、普通のように接すると障がい者の方の障がい者意識がなくなると思う。

〇周りの環境によって感じ方が変わると思う。例えば、周りの人たちが障がいを持っている人を見て、何か、その人(障がいを持っている人)の特徴を言っていたら嫌になってしまうから、人によるかもしれないけど、普通にしてくれた方が障がいを忘れ、うれしいんじゃないかなと思いました。

〇完全に治るわけではないけど、手足が切断されたなら、義足などの手や足のかわりになるものを使えば良いと思う。それか、未来の話だけど、「自動再生能力」的な?マイクラみたいな薬や技術を取り入る。

〇軽くするより、そうならないようにするのを考えました。栄養を多く得るのはもちろんですが、親が飲酒やたばこを吸ったりしたら障がいを持ちやすいと聞いたので、看護師さんに注意してもらったり、障がい者の方々にはその人にしか出来ないことを考えて行うべきだと思いました。

〇障害を軽くするには、まず周りが親しくした方がいいと思う。手足、耳、顔の障害であっても親しくできるが、内部障害は難しい。知的障害者に「東京はどこ?」と聞かれた事があって答えたことがあったけど、バスや電車で見ると、怖くなる事もあった。怖く避けることがないようにするにはどうしたらいいんだろう? あと「『障害者』だから仕方ない」とか「『障害者』じゃないんだから」と言われる方は辛い。

〇手術をしたり、薬を飲む。でも、この方法では知的障害の人たちは治らないかもしれない。知的障害を軽くするには、自分が住んでいる地域の人たちと交流をして、会話する能力をつける。そして、そういう障害の人たちは授業をじっと聞けないかもしれないから、授業の時間を、何回かに分けて勉強できるようにする。

〇知的障がいなら、無理やり算数とかを教えるのではなく、その人が出来ることを最大限に活かせるようにする。精神障害は自分の世界が広い人だから、その人はその人でいいと思う。

授業や休み時間に、友だちに発達障がいの子がいてその話をしてくれた人、親戚に障害を持つ人がいて、その人はとてもよく働いていてすごいんだと教えてくれた人など、いろいろと伝えてくれてうれしかったです。桐朋学園小出身の藤井輝明さんの本や『これがぼくらの五体満足』(先天性四肢障害児父母の会編著)から障がいをもつ人自身の気持ちを知り、考え合いました。今度「車椅子の今を全力で楽しむ」中嶋さんをお招きします。これからも一緒に学んでいきましょう。

6年生から「いつも見守ってくれてありがとう」の素敵な記念ファイルをいただきました。その中に手紙が入っていました。「トピックスでは、今の社会について、いっぱい学び、こうしたいと思うことがいっぱいありました。私はいつか戦争もいじめもない平和な世界にこの世界もなってほしいと思いました。」「トピックスがはじまるまで、先生は遠い存在で、トピックスの時に言い間違いをしたり、体験談などを話してくれて先生も人間なんだなとうれしくなりました。トピックスでは自分からは話し合わない話題を話し合えて楽しかったです!」。こちらこそありがとうございました。

ブランコから始まる。

子どもたちが大好きな場所のひとつ。

しぜんひろばのブランコです。

この前、しぜんひろばに行ってみたら

1年生がかわるがわる 乗っていました。

1学期にはドキドキしながらブランコに乗っていたのがうそのよう。

もうすぐ2年生です。

雨の日はすりる満点のブランコ。

放課後のブランコは助け合い。

桐朋のブランコから生まれるたくさんの物語。

春はどんな物語と出逢えるでしょうか。

もう今から楽しみです。

自治の活動を引き継ぐ

学年末が近づいてきました。

クラスの活動はもちろんのこと、学校全体の活動もまとめの時期にはいってきました。

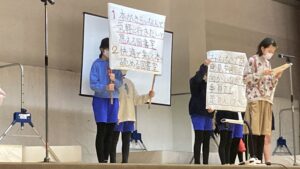

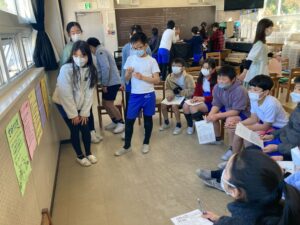

先日は、第4体育館で「後期子ども集会」を行いました。

今回の主な目的は2つ。

①前期の子ども集会で確認した課題にどのように取り組んできたかの報告。

達成できたこと、継続して取り組むことなどを次年度に引き継ぎます。

②来年度から自治の時間のメンバーになる現4年生に仕事内容を伝える。

紙芝居仕立ての報告、ポスター紹介、遊びの実演など、どの委員会も2分という制限時間をフルに活用して、たのしくアピールしてくれました。

昨年、一昨年は感染対策のためにオンラインでしたが、今回は生で直接声や身振りを届けられるので、やはり伝わるものが多いなと感じました。

4年生はこのあと実際にいくつかの自治の時間の委員会の部屋を訪問して、次年度へむけてイメージを膨らませます。桐朋小学校の自治の伝統が、こうしてつながっていきます。

(4年生の放送委員会訪問と、カードゲーム・ボードゲーム団の最終回のスナップ)

芸術鑑賞教室を通して

先日、名古屋から、劇団うりんこのみなさんが来てくれました。

みんなで一緒に観たのは『小学校は宇宙ステーション』。

いつも、体育の授業や休み時間に使っている体育館に

大きな舞台が登場しました。音響・照明・舞台装置とどれも本格的。

目の前で俳優さんが演じるお話の世界。

笑いあり涙あり、あっという間の65分でした。

友達と一緒に 本物の芸術に触れながら 感動を共有できることは

やっぱり とっても 幸せなことだなぁと感じました。

・おなかがいたくなるくらい おもしろかったです。そうぞうしてたより すごくたのしかったです。まるでじぶんが げきの中にいるみたいで ふしぎでした。(1年)

・うちゅうステーションを見て、思ったことは、もし、自分の家の地下に宇宙に行けるものがあったら、一輪車を持って行ってジャンプをしたりこいでみたりしたらどうなるか実験してみたいなぁと思ったよ。また見たいな。わたしもげきに出てみたいな。(2年)

・今日は体育室で劇を見ました。私は生まれて初めてこんなに楽しい劇を見ました。みんなリアクションや言い方がすごく上手でした。(3年)

・とても演技が上手でおもしろかったです。私もまとめの会というので劇をやるんです。『宇宙ステーション』を見てこうしたらいいんだとおもいました。最後に主人公の女の子が勇気を出して思ったことを言うということが、とても感動しちゃいました。(4年)

・ぼくは劇を見て、近くで本当に人が劇をするということに感動しました。動画で見るよりも、もっとすごさを感じました。そして、人が5人しかいないのに、巧みに1時間もファンタジーなげきを見せてくれてすごい!と思いました。(5年)

・僕は演劇をあんな近くで見たことがなかったので、一つ一つのセリフや動きが大迫力で伝わりました。うちの学校の体育館に大きいセットがそのまま来て、本当に給食室が丸ごと来た感じがして、わくわくしました。僕らと主人公たちは年齢が近いので、見ている側も冒険している気がするくらいのめりこんで見ていました。(6年)

「僕はAさんに賛成だ」「私はBさんに賛成します」~6年生との授業 [Ⅱー332]

授業では、「自分の意見を大切にしよう」「思考力、判断力を耕そう」「相手に伝わるように表現しよう」などを大切に、子どもたちを励ましています。

ある文を読み、自分の考えを書いて、お互いにその考えを聞き合った時間のことをお伝えします。

[教材]Aさんは、「『男の仕事』『女の仕事』はあると思う。いくら世の中が進歩したとしても、男でなければできない仕事、女でなければできない仕事というものはたくさんある」と、自分の立場を示したうえで、「力を必要とするような仕事は男の人でないとできない。大工さんや工事現場の仕事などは、男でなければ困る。一方細やかな気づかいや優しさが必要な仕事などは、女の人でないと難しい」などと述べた。

一方、Bさんは「『男の仕事』『女の仕事』は、ほとんどないと思う」と、自分の立場を示したうえで、「少しの例外を除いては、男だけにしかできない仕事、女だけにしかできない仕事というものはない。今では多くの仕事が機械化され、男でなければできない仕事はほとんどない。たとえば、大工さんや工事現場の仕事は、女の人でも十分にできる」と述べた。

この二つの文章のうち、あなたが賛成するのはどちらの文章ですか。まず賛成する文章はどちらの文章かを示し、なぜその意見に賛成したかを説明してください。

卒業アルバム写真「思い出の場所」の撮影より

卒業アルバム写真「思い出の場所」の撮影より

[意見]➀僕はAさんに賛成だ。なぜかというと、大工さんとかは、女性がやると力がなく、時間がかかり、男性とかに厳しく怒られて女性が傷ついてしまう。逆に何かを考える人とかは、男性がやると大ざっぱで、分かりにくいけど、女性がやると細かいところまで教えてくれるのでいいと思った。男性と女性は、得意なことと得意じゃないことがあるから、やる気があるなら別だけど、僕はAさんに賛成だ。

➁私はBさんに賛成します。もちろん、力を必要とする仕事、気づかいや優しさが必要な仕事、というのはあります。ですが、女の人でも力がある人はいるし、男の人でも気づかいのできる優しい人はいます。それは、人それぞれであり、「男の仕事」「女の仕事」ではなく、「自分に合った仕事」というのがあると思います。例えば、男のモデルさんはコスメなどに詳しいし、女のパイロットや政治家さんも増えています。これらの理由により、私はBさんに賛成します。

③Aさんに賛成します。なぜなら、キャビンアテンダントのように、男の人や女の人しかやれない仕事もあるし、機械では出来ないような精密な仕事などでは、体力がある男の人の方が向いていると思う。一方で、Aさんが言ったように、気づかいや優しさが必要な仕事は女の人しかできないと思う。

➃僕はBさんに賛成します。「男は力仕事、女の優しい仕事」というひと昔前の考えに賛成できません。保育士、介護士は男性でもできるし、力仕事をできる女性もたくさんいるだろうし、力仕事とか関係なく、協力することが大事だと思う。

⑤私が賛成するのはAさんです。確かに、今の世の中、ジェンダーがとても大事にされているけど、やっぱり体の構造が違うから、難しいのではないかな、と思いました。私の考えでは、例えばスポーツのバレーボール。男、女の試合を見たときに、球のスピード、身長も、男性の方が高いため、ネットの高さも、まったく違います。そういうことも考えると、女性が大工をできない、とは思いませんが、女、男の仕事はあるのではないかな、と思いました。

⑥私はBさんの意見に賛成する。確かに今、世の中は男の仕事、女の仕事で分けられているが、力の差などは、小さな頃から鍛えていれば補えるのではないか? 裁ほうや料理が得意な男性もいれば、力が強くたくましい女性もいる。今、現時点では男の仕事、女の仕事が分けられているが、いつかその区別がなくなる日がくると、私は思う。

⑦Aさんの意見にも、Bさんの意見にも賛成します。適材適所というように、人は向き、不向きはあるので、ただ僕は適した場所で仕事をやる必要はないと思う。自分がやりたい所に行けばいいと思う。ただ、適した所でやるのも面白いと思う。

⑧私はAさんの文章に賛成します。理由は、やっぱり男の人の方が力はあるから、女の人に出来ない事もあると思います。工事現場とかだと、力仕事が大半だと思うので、何十㎏もある物を持ち上げるのは難しいと思いました。でも、自分がやりたい事をやった方がいいと思った。

⑨僕はBさんに賛成します。「男の仕事」「女の仕事」、男でないと困る、女でないとおかしいなどあると思う。でも「男でないと困る」仕事に挑戦する女性もいます。それを否定するのはおかしいと思う。力や技術、男が有利な条件を持つ仕事でも、努力して、その仕事をできる。それがすばらしいと思った。

Bさんに賛成した人がたくさんいました。いろいろな考えを聞き合うなかで、たとえば⑤の人(Aさんに賛成)が意見を述べた後には、「なるほど~」「わかるわかる」という感想もBさんに賛成した人たちからも語られました。一人ひとりの違いを大切にしながら、お互いにかかわるなかで、一人ひとりが変化や成長を続けています。ぼくもその一人です。

幼稚園年少児「音をたのしむ」世界へ

その時間の最後に、藤明里さんの記事を紹介しました。藤さんは、日本初の女性旅客機機長として、今も日本航空で乗務を続けられています。藤さんは、大学受験のころにはすでにパイロットという目標を抱いていました。国内に女性機長の前例はありませんでしたが、藤さんは「性別が関係する仕事ではないはず」と信じて、挑戦を続けました。

藤さんは桐朋小学校の出身です。「桐朋で自由を尊重し、夢とか可能性を否定しない環境で育ったせいか、私はそんな理由で諦めるということを知らなかったのです。」と言われていました。

前の文で、⑥の人が願った「いつかその区別がなくなる日がくる」を、藤さんがつくり出していることを子どもたちと共有したいと思いました。藤さんについては、NIKKEIリスキリングの記事を参照しました。

ウクライナの方との出会いで生まれたもの

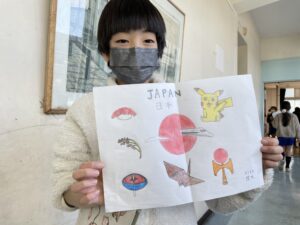

3年生から始まる地球市民の時間。

地球に生きるひとりとして、さまざまなルーツを持った方たち

と出会い、ふれあい、交流し、心に生まれる言葉をふやしていきます。

今年の3年生スタートはウクライナから日本に来たある家族との出会いでした。

子どもたちは、事前にこのお話を聞いた時から、どうやって出会おうか一生懸命考えました。

「このおりがみはね、日本の国旗と、ウクライナの国旗の色にしたんだよ。」

「日本ぽいものをあげたいんだけど、兜をつくるのはやめたの。だって争いを想像させちゃうかもしれないから。」

「ウクライナってどんな遊びがあるのかな、コマって見たら驚いてくれるかな。」

「ねぇねぇ、ウクライナの国旗の意味って知ってる?こんな素敵な意味があるんだよ!」

「あいさつ、この言い方で伝わるかな・・・。ようこそってウクライナの言葉でみんなで言うのはどう?」

ウクライナの文化を事前に調べ、自学ノートにまとめ、

国語でも『ちいちゃんのかげおくり』と今の世界を結びつけて

そしてこれから出会うウクライナの家族に思いを馳せながら、当日を迎えました。

まずは、自分たちが日々やっているコマやけん玉、なわとび、民舞を見てもらい、お出迎え。

その後、ウクライナの学校生活や、食事、文化、そして今の現状、自分たちが願っていることを聞きました。

子どもの感想をもとに、ふりかえっていきます。

・リアちゃんの絵が上手だった、言葉が通じなくても伝わると思った。

・シェルター(地下)にかくれるときに、さむかったと言った時に、すごくたいへんだったんだなと思いました。

・私は、日本の学校とウクライナの学校が全くちがうのに気づいてびっくりしました。あとは、リアちゃんの目。黒じゃなくてとってもきれいな目でした。すっごくきれいでした。

・ヤンくんの好きなものが、私といっしょでうれしかったです。私たちの日常にちじょうとは、まぎゃくのことがおこっていて、びっくりしました。大変な時に、私たちに会いにきてくれるなんて、とってもうれしいです。

・家族が日本にきて、日本は町がきれいで人がやさしいというところもありましたが、言葉が通じないので困っていることも多いそうです。同じ言葉をしゃべっていなくても、コミュニケーションが簡単にとれるようになるといいです。

・ヤンくんが話してくれた家族とはなればなれになる不安、リアちゃんが話してくれたほかの国に行って何もわからないまま、すごさなくてはならない不安、本当にたいへんだった気持ちが伝わりました。

・ぼくは、一家のゆめが、「みんなで安心してくらせますように」というないようを聞いて、おどろいた。ぼくたちにとって、当たり前のことだったから。

いろんな言葉が子どもたちの中に生まれた時間でした。

この出会いは、”これから”に繋がっていくと信じています。

WEB交流会ご参加の方へ

本日(2月18日)はWEB交流会を行います。

お申し込みいただいた皆様には、受付完了メールにZoomのURLを記しております。

各組、開始時間の3分前からご入室の操作を開始いたします。

お名前の表示方法などご確認の上ご準備ください。

限られた時間ですが、本校の雰囲気を少しでもお伝えできればと願っております。

ご参加が難しくなった場合、特別なご連絡は不要です。またの機会をお待ちしております。

なお、接続に関するお問い合わせは、

03−3300−2111(代)

「小学校WEB交流会の件で、小学校職員室」とお呼び出しください。

(お手元に、「受付完了メール」をご用意ください)

各組、開始時刻よりしばらくの間、お電話をお受けします。

また、交流会後、アンケートのご提出をお願いしております。

ミライコンパスマイページよりお願い致します。

桐朋小学校 教務

「その時」に備える

先月、初等部の避難訓練を行いました。

「休み時間中に火災が発生した」という想定で、放送で伝えられた火元を避けるルートを自分で判断しながら子どもたちは校庭に集まります。幼稚園でも、先生のよびかけにあわせて園庭に避難しました。

訓練の様子を見守りに来てくださった調布消防署の方からお話を伺いました。

避難の最中少ししゃべる姿があったこと、集合時になぜ真っ直ぐに並ばないといけないか、などをご指摘いただきました。心に留めて、いざという時に備えなくてはいけませんね。また、今はマスクをしていることが多いですが、煙の状況によってはさらにタオルなどで口元を覆うのも有効なのだそうです。

乾燥した冷たい冬の空気に体を縮こませながら、28年前の1月に発生した阪神淡路大震災でも、大変な火事の被害があったことを改めて思い出しました。

いつ遭遇するかわからない「その時」に備えて、ご家庭でも備蓄品や緊急時の約束事などを確認してみてください。