投稿者: tohoblog

学園で戦争と平和、人権を学び、考え合う時間をつくりたい➀[Ⅱー321]

ミャンマーでの軍による人道危機、シリアはじめ世界各地での悲惨な状況、そして2022年2月にはじまったロシアのウクライナへの侵略。プーチン大統領は核兵器を脅しに使う。私たちは侵略、紛争、戦争、核戦争をリアルに感じる現実を生きている。それに対して、私は「無力」を感じながら、この状況を受けとめて教育実践をつくりたい。地球市民として平和への声をあげていきたい。

5、6年生が、桐朋学園大学のホールでオーケストラの演奏を聴かせてもらいました。学生さん、先生方、ありがとうございました。

5、6年生が、桐朋学園大学のホールでオーケストラの演奏を聴かせてもらいました。学生さん、先生方、ありがとうございました。

桐朋学園において、小学校高学年くらいから大学生まで、戦争と平和、人権について学び、考え合う時間をつくりたい。たとえば、戦争の悲惨さを伝えること。戦争になるとどういうことが起こるのかを知ること。

小学校では、1996年から広島修学旅行に取り組んできた。被爆者の久保浦寛人さん(当時19歳。爆心地から2.1㎞の広島駅で被爆。広島平和記念資料館被爆者証言ビデオを見てほしい)、幸元省二郎さん(当時7歳。爆心地から1.5㎞の稲荷町で被爆。被爆者の声〝被爆を語る〟を見てほしい)たち被爆者、大久野島で毒ガスの製造をした村上初一さん(毒ガス資料館初代館長)などたくさんの方から体験を聞かせていただいた。今年は、平和ガイドの方と平和公園碑めぐり、笠岡貞江さん(90歳)より被爆証言を聞く、平和資料館見学をするなど、現地で被害の実態を知り、感じ、考えた。また、加害の実態を大久野島で学び、大久野島から平和と環境を考える会の山内正之さんの講話を聞いて平和への思いを強くもった。6年生は学んだことをまとめ、5年生や保護者らに語り伝えていくことを通して自分(たち)の平和をつくる取り組みをすすめる。

6年生平和学習の取り組みとして、夏休みに祖父母や親戚から戦争体験を聞き、まとめ、クラスで学び合った。東京大空襲の体験をMさん(本校元保護者、桐朋短大卒業生)たちから保護者と一緒に聞いて話し合った。広島より被爆証言の会、被爆体験伝承者で被爆2世の山岡美知子さんに来校(国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 被爆体験伝承者等派遣事業)していただき、原爆の実相、お母さんの被爆体験などを聞いた。

私たちは戦争の悲惨さを学ぶことを大切にし、「東南アジアにおける重要戦略資源の軍事力による獲得」(吉田裕『アジア・太平洋戦争』岩波新書)の国家意思のもとでの加害の実態も大切に学ぶ。日本の戦争責任は、アメリカを中心にした主要参戦国が対日賠償の請求権を放棄し、極東国際軍事裁判の戦争責任問題に関する直接的言及はないなど、加害の歴史を見えなくさせられてきた。

戦争が起きると、自分たちや相手の生活、人生がどうなってしまうのかを知ることが大切である。修学旅行で行った大久野島では、毒ガスが製造され、その毒ガスを中国で「少なくとも2000回使用し、8万人以上の人たちを毒ガスで殺傷」(山内正之『大久野島の歴史 三度も戦争に利用され 地図から消された島 毒ガス被害・加害の歴史』大久野島から平和と環境を考える会発行)した。毒ガスは国際条約で使用禁止のため、秘密に使われ、敗戦後、国際条約違反の毒ガス使用を隠すため証拠隠滅が行われた。2000年代に入り、中国では道路工事、建物建設工事、下水道工事などで、土地を掘ったりしている時に、日本軍が証拠隠滅のため中国に遺棄した毒ガスが出てきた。当時、それが毒ガスとは知らず、亡くなった人、健康を害し、高い医療費負担、働くことができなくなって生活が困窮するなどが起きた。毒ガスのついた土とは知らず遊んでいた劉浩さん(9歳)、馮佳縁さん(10歳)、高明さん(12歳)、蓋尊旭さん(12歳)、周桐さん(13歳)ら子どもたちが被害にあった。その後、被害を受けた人たちが、毒ガス事件の様子や被害者の気持ちを訴えるために訪日した。「少し歩いただけでも呼吸が苦しくなって、疲れてしまいます。…大好きな歌も、すぐにのどが痛くなって歌えなくなりました。…大きな水ぶくれが気持ち悪いといって、友だちが遊んでくれなくなりました。…」と、馮さん(当時13歳)は語った(化学兵器CAREみらい基金編著『ぼくは毒ガスの村で生まれた。あなたが戦争の落とし物に出あったら』合同出版参照)。次号に続く。

6年生が、地球環境危機について学び、考え合う。

6年生が、地球環境危機について学び、考え合う。

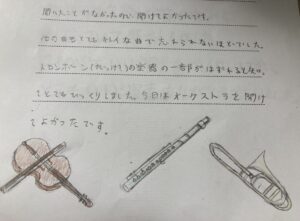

一つ一つの楽器の音色

前回のオーケストラ演奏会の続きです。

曲の演奏のほかに、楽器紹介の時間もありました。

ひとつひとつ、形も音色も異なる楽器にみんな興味深々!

食い入るように見つめていました。

それぞれの楽器の特徴がよくわかるように、と工夫をこらしたミニ演奏をしてくれた学生さんたちに感謝します。

子どもたちがよく知っている映画の曲もあり、楽しい時間でした。

〇「そんな風に使うんだ!」と思う楽器があった。それはトランペットだ。ぼくは息をふくだけで音が出ると思っていたけど、唇をふるわせていた。

◯楽器紹介で一つ一つの楽器の音を聴くだけでも、オーケストラとは違う良さがあるな、と思いました。

◯印象にのこった楽器はファゴットです。重そうなのに、器用に音楽を操っていてすごいなと思いました。

◯ホルンは、グーにした手を入れて吹くという難しい技でとてもきれいな音を出していてびっくりしました。

◯トランペットの唇の動きに興味が沸きました。その動きとトランペットが合わさって音がキレイになる事は初めて知りました。

◯トロンボーンの楽器の一部が外れると知って、とてもびっくりしました。

〇ラッパを吹くとき、虫みたいな音をだしているなんて初めて知りました。

◯ソロのフルートは金ピカでキラキラしていて直視できないくらい眩しかったです。

〇いつか私も、風に乗るような音を出すハープに挑戦したいです。

◯僕はパーカッションをやっているので、つい打楽器の方に耳を傾けていました。

◯楽器を持っている人は拍手できなくて、足で拍手してて面白いなと思いました。

◯ジブリが大好きなので、映画とは違う楽器で聴けてよかったです!

◯僕は指揮者が中央に立つ理由がわかりました。他の楽器から自分の楽器へいつ来るのかを伝えてくれる事です。演奏で最も重要な人は指揮者なのだと実際に感じました。本当に素晴らしい演奏でした。

「また聴きたい」「来年もぜひ!」という声がたくさん届いています。

同じキャンパスの中で、こんな素敵な交流を持てる豊かさをあらためて感じた秋のひと時でした。

生の迫力!オーケストラの響き

5、6年生は、桐朋学園大学 宗次ホールでのコンサートに参加しました。

高学年玄関に集合してわずか5分で会場に到着!なんて恵まれた立地なのでしょう!!

新設の木造ホールにもみんな興味深々です。

入場すると木の香りがする!と嬉しそうでした。

演奏してくださるのはもちろん、桐朋学園大学と桐朋女子高等学校音楽科のみなさんです。

曲目は、ビゼー 「アルルの女」第2組曲から、メヌエット。

ベートーベン 交響曲第5番より、1楽章。

指揮は、清水醍輝先生。お話は、合田香先生でした。

生のオーケストラ鑑賞は初めてという人も多く、客席の目の前で繰り広げられる演奏にたくさんの刺激を受けたようです。

以下に子どもたちの感想を抜粋します。演奏会の様子が伝わるでしょうか。

◯チューニングの時、ああ、始まったな、と感じました。

〇始まったしゅんかんに、宗次ホール以外の場所にワープした気がしました。

◯ハープなどのうらで奏でられている低い、海の底のような落ち着いた音。始まりのフルートは鳥のさえずりのようでした。

◯指揮者の人が、パッと動いたと思ったら、ジャジャジャジャーン!とホール全体に音が響いて驚きました。かっこいい!と思いました。

〇地面がふるえていて、大きな音で一体感をかんじでとても心に残りました。

◯曲がはじまると舞台から花がとんでくるような感じで、ずっと無言で聞きました

◯低い音から高い音までがたくさん一気に聞こえて、とても感激しました。

〇運命の迫力がすごかった。なんだか、上、下、上、下・・・とムゲンに続いているように思いました。

◯後の方で見えにくいのは個性豊かな楽器ばかり。一種類でも何かの楽器がなければ、その曲は完成しないのだと思います。ぼくはそのキレイな音色を聞かせてもらいました。心に残る演奏でした。

◯いろんな楽器に注目して聞いてみたのですが、どれも大切な役割をしていて、とても楽しかったです。

◯聴き慣れた曲だけれど、やっぱりホールにきて聞くとはく力がすごくて、音がすごい綺麗だと思った。

◯音はそれぞれちがうはずなのに、一つにまとまっていて、せんさいな音が一つずつ重なって、ホール中きれいな音が響き渡っていました。

〇(感想を言うとき)きんちょうして、「あーえーっと」となってしまい申し訳ありませんでした。本当は運命は「デデデデー」というところで、心がその音程と合わせて「ドクドク」だったり、地面が「ガタガタ」とゆれ、僕の心もゆれていました。

次回は、楽器紹介の感想を紹介しましょう。

きょだいな きょだいな

絵本『きょだいな きょだいな』(長谷川摂子 作 / 降谷なな 絵 福音館書店)を使った国語の授業。

自分で考えた「きょだいな 〇〇」を自由に書いていきました。

一人ひとりのアイディアが面白く、発表の時はみんなでおなかを抱えて笑ったのでした。

あったとさ あったとさ

ひろいのっぱら どまんなか

「きょだいな かみひこうきがあったとさ」

こどもが100人 やってきて

「かみひこうきにのって かぜがふいて うちゅうのはてまで とんでった。」

「きょだいなそうじき あったとさ」

「そうじきでんげんオンにした。こどもはぜんいんすいこまれ、中でずっとくらしてる。」

「きょだいなコーンスープがあったとさ」

「コーンスープを食べながら、スープおんせん作ったとさ。」

授業の最後は、担任の先生からのサプライズ。

きょだいな きょだいな キャベツが登場!

実はこれ、北海道の大学に通う卒業生から小学生へのプレゼントでした。

「面白いものを見つけたので、みなさんに少しお裾分けをしようと思います。

これは『札幌大球』というキャベツです。これを育てている場所は北海道だけだそうです。

北海道ではとてもたくさん雪が降ります。昔は今のように保存の方法がうまくなかったので、キャベツは周りの葉が凍ってしまいました。大きいキャベツなら、周りが凍っても、まだ中に食べられるところがたくさんあります。農家の人が大きいキャベツからタネをとって、育った中で大きいものからまたタネをとって、何度も育てるうちにとても大きいキャベツができました。

いつものキャベツとどれくらい違う大きさでしょうか。よかったら見てみてください。

みなさんが楽しい小学校生活を送れるよう、応援しています」

大きなキャベツに目をまるくして、大喜びの小学生。

好奇心いっぱいに学びながら、小学生が喜ぶ姿を思い浮かべて届けてくれた卒業生。

それぞれの年代の「とうほっこのワクワクが」こんなふうにリレーされている様子に、職員室の先生たちもとっても嬉しくなりました。

子どもたち、豊かに育て! [Ⅱー320]

調布市私立幼稚園協会の研修会を桐朋学園ポロニアホールで行いました。調布市の約90名の保育者が参加されました。対面での実施は3年ぶりでした。会場に来られなかった約50名は、後ほど録画した内容を学びます。

調布市私立幼稚園協会の研修会は、何十年と続いてきました。初等部創設メンバーの大場牧夫先生によれば、「1968年調布私幼としての出発があったのだろう」「自然領域をめぐっての調布の環境調査と、題材調査という立派な仕事をやってのけた」「調布市の公私立の保育所の先生方に声をかけて、とにかく研究会を一緒にやりましょうということで、かなりの保育所の先生方が参加して下さるようになって、(中略)私立幼稚園の研究会で、幼保一緒になってやっているのは殆どありません」「考えるという部分を軸にやってきたこの研究会が、今日まで持ち続けてきたことの大事さを私たちはもう一度考えてみる必要がある」「つまり、実技講習にながれなかったという事に、実践者としてのプライドを持ってほしいということです」「こういう地域の研究会と園内研とをしっかり固めていくということが、私達のこれから、子どものためにやるべきことなのだろうと思います」(すべて『原点に子どもを』調布市私立幼稚園協会研究部保育実践問題研究会、1991年より引用)などの大切にしてきたことがあります。

そして、私たちは大切にされてきたバトンを引き継いで、現在、未来に実践、研究、研修をすすめていかなくてはならないと受けとめています。大場先生より研修会で学んだ方が現在園長先生をされ、その園の保育者が研修に参加して学び合うなど、調布市からよい保育、教育を発信し、広げようとしています。

今回の研修会講師は、大妻女子大学の久保健太さんでした。久保さんには、桐朋幼稚園の共同研究者として、初等部研究会講師として、7年間学び、たいへんお世話になっています。

秋、プラタナスなどの葉に囲まれています

秋、プラタナスなどの葉に囲まれています

久保さんと保育者の皆さんとで学んだ子どもの育ちについて書きます。本コラムをみてくださった方とも共有したいと思いました。

はじめ、保育園の子どもたちが、段差があってなかなか動かすことのできないリヤカーを何とか動かそうとしているビデオを見ました。そして、子どもの様子や保育者のかかわりについて考えました。子どもたちが力を合わせ、試行錯誤する、保育者がほどよい距離で見守る、子ども(たち)が育つ環境について、などのいろいろな視点から考えました。ビデオを見て、保育者同士で意見を聞きあい、グループからの発表を久保さんが受けとめて話してくださいました。

〇子ども(たち)の「やりたい」という主体的な学びを大切にする。

〇子ども同士の協働を大切にする対話的(ことばだけでない姿なども)な学びを大切にする。挑戦、失敗、試行錯誤を繰り返す中で、子どもたちは様々なアイデアをやりとりしている。

久保さんは、ビデオを見た保育者の学びを整理し、さらにエンゲストローム(フィンランドの教育学者)の理論から、学びの深さを

➀教えられた通り、いわれた通りの仕方で問題を解決しようとする。

➁自分たちで状況を把握しながら、問題を解決しようとする。

③自分たちの状況把握、問題解決の仕方すら問い直しながら、新たな解決方法を編み出す。

と話されて、ビデオと繋げて➁や③を深めてくださいました。

話を聞いて、私自身、学びに対して、➀の教えられた通りいわれた通りということが染みつき、なかなか抜けだせないことがあると振り返りました。それから、子どもたちには、➁や③を大切に育ってほしいと願い、日常の保育では待ってみることを大切にしようと考えてみました。

久保さんは③について、「アイデアを出し合って、新しい方法を編み出し合うことは、それが「やりたいこと」であれば、楽しいはずであるし、そうして自分たちの引き出しを増やしていくことは、「生き方の幅」を増やしていくことにもなるはずだ。それは「自分(たち)は応答してもらえる存在なんだという信頼感」「自分(たち)のことは自分(たち)で決めるという自己決定」「自分(たち)の世界は自分(たち)でつくるという主体性」を中身とした民主主義の実現でもある。そのための種は、人間の中に埋め込まれているので、まずは日常の一瞬一瞬において、その種が開花するようにかかわってやることをしようと思う。」(『生活経済政策』№269、2019年、「日常生活と民主主義と教育をつなぐ理論」)と述べています。大切にしたいことです。

それから、子ども同士の協働の意味、大切さについて触れます。

別のビデオでは、紙パックの飲み物へストローが挿せない子とまわりの子、保育者の関わりを見ました。その子は、できないから保育者にやってと言いました。その子が保育者に対して、これまでの関わりにおいて応答される安心感が感じられました。その場面で応答した保育者は、向かいにいる子に頼んでみることを促し、一緒に頼みました。そして頼まれた子はストローを挿して渡してあげました。このような子ども同士で応答されることによる安心感や信頼感を育てたいと学びました。

子どもたちは、応答されることによる安心感や信頼感をもつことで、相手に対する信頼感と自分は他者に応答してもらえる大切な存在という自分への信頼感を育てていくと考えます。

それから、自分でやってごらんという段階は、保育者との関わり、子ども同士の関わりで応答されることによる安心感や信頼感が育っていることがあって、この段階にすすんでいくことを学びました。

年長の人たちは、秋の遠足で多摩動物公園へ行ってきました。

年長の人たちは、秋の遠足で多摩動物公園へ行ってきました。

実りの秋〜収穫〜

5月にどろんこになりながら田んぼに植えた稲。

暑い夏を超え、水の量に気をつかいながら秋を迎え、水を止めて乾かしました。

時間割と稲の様子をにらめっこ。

ぐぐっと穂が垂れ下がってきて、さあそろそろ収穫の日、「稲刈り」です!

初めて見る刃の先がギザギザになっている稲刈り用の鎌を手に、真剣に一株をつかみます。

自分の手や足を切らないように、でも稲をちょうどいい長さで切れるように緊張しながら鎌を動かします。

「やったー切れた」「はぁー緊張した~」と、

交代しながら一人二株ずつ刈りました。

干すために班ごとに束ねてみると、「なんか…これだけ?」田んぼで見た時は沢山あるように見えましたが、教室のテラスに「はさがけ」をしてみると、たった九~十束。

その次は「脱穀」。わらからもみを離して最初の種もみの状態にします。

「またこれを芽出ししたら米になるってこと?」そう、その通り!

収穫した米は次の年のお米の種でもあったのです。

稲1本に何つぶのお米がついていると思う?

「30か40粒?」「そんなにある?」「1,2,3…」一人一本ずつ数えてみると、

多少はありながら1本から多くて100粒前後の米がありました。

班の分を全部脱穀するのは大騒ぎ。

割り箸でしごいてピョンピョン飛び散る人、

お椀を伏せてその中に穂の部分を入れてしごいて全部お椀の中に納める人、

手の爪で取る人など。思い思いにアイデアを出し合って全て種もみになりました。

芽出しする分をとっておき、次の日は「もみすり」。

すり鉢に種もみを入れて野球のボールでゴリゴリとこすります。

取れたもみ殻をふーっとふいて新聞紙の上に吹き飛ばします。

「わー!」時々向かいの友だちの頭にかかったりします。

作業をしていると自然にボールを回す人、すり鉢を押さえる人、

周りに飛び散ったもみ殻を集める人、と分担のローテーションが出来上がります。

どんぶり1杯分のお米を玄米に摺るのに約1時間もかかりました。

そして、「なんだかどんどん減ってない⁈」稲→種もみ→玄米にするうちにとうとうお茶碗1杯分になってしまいました。

でも、過程で出たもみ殻も藁も貴重なもの。

1年生との焼き芋会の焚き付けやわら細工に使えるので捨てずに大事に取っておきましょう。

やっと、お米を炊く日になりました。

ガラスのお鍋に入れてコンロに乗せます。段々いい香りが漂い、

交代で鍋の中をのぞいてみました。

「炊飯器の中ってこうなってたんだ~。」「そのためにガラスの鍋にしたの?」

「初めて見た。」においをかぎながら、お腹が空いてきましたね。

お弁当の時間に炊き立ての玄米を一人ひとすくいずつ配りました。

お味は…「うまい!」「見た目よりはおいしい」「…びみょう…」感想は人それぞれでしたね。

横着した班の“もみ付き米”もあり、ちょっとジャリジャリしたけれど、

田植えから育てた無農薬のお米をやっと口にすることができました。

授かった命のかけがえのなさを感じて [Ⅱ‐319]

毎年12月~1月、「自分史」に取り組んでもらいます。読ませていただいて、かかわる人たちの愛情を感じます。子どもたち一人ひとりに、自分は大事に育てられたことを感じてほしいです。この取り組みを通して、命の尊さを感じ、大切にしてほしいと願います。

写真は全て、10月幼稚園の様子です。

写真は全て、10月幼稚園の様子です。

「自分史」はどのようなものか、2020年度の6年生「自分史」から紹介をさせていただきます。

誕生する前~生まれてから Sさん

私は、自分がお腹の中にいる時の様子や、誕生後の親戚の反応など、色んなことを母や、その周りの人に聞いてみました。

まず、自分がお腹の中にいた時のことです。/私はお腹の中でよく動き回ってたので、お母さんはいつもふり回されてたそうです。つわりが続いて一日中船酔い状態。食べられる時も限られた(動けない時もあった)ので、「思いついたものを食べる!」とマックのポテトを食べていたとか、つわりでずーっと辛いのにマチュピチュにも行った、とか、お母さんの性格だけあって色々と衝撃でした(笑)。

出産は計画分娩だったそうです。いきむ時、お父さんは体を支えてあげる、という役なのに、逆に押さえつけてたそうです。そんな事もあり、まだかまだかと生まれるのを待っていた時、胎児(自分)が動き回りすぎて、へその緒が首に巻きついてしまって、ほぼ窒息状態になっている、と、病院の人達が慌てていて、上に乗ってお腹をおもいっきり押すなど、6人がかりで頑張り、最後は新生児(私)の頭を分娩吸引機(トイレで使うのみたいなやつ)で引っぱり、麻酔を入れてから約8時間かけ、〇年◇月△日、□時◎分、ようやく私は生まれました。生まれた瞬間の様子をお母さんに聞いても、「必死だったからよく覚えてない」と言われたが、お父さんに聞くと、「〇〇は生まれた時、鼻の下に赤いアザがあったよ。」とか「ママは麻酔が効きすぎて車いすだったよ。」など、色んなエピソードを語ってくれました。/私はこの話に感動したけど、お母さんは、「私もみんなもとにかく必死だったから、感動のエピソードは何もないわよ!!」なんて言ってました(笑)。

次は、私が生まれてきた時の親戚達についてです。/それは、お母さんの実家に、両方の祖父母や兄弟が集まり、私のお七夜を祝った時でした。母「みんな祝ってくれてありがとう…!」母の友人「〇□(お母さんの名前)にも子どもが生まれたのかぁ…」など話してる時、父方のちょうと…いや、かなり天然な祖母が、とんでもない発言をしたのだった。/「今日は〇〇ちゃんの初七日に呼んでいただいてうれしいわ!」この後みんなは大爆笑。なんでかわかりますか? 祖母は「お七夜」ではなく、「初七日」と言いました。お七夜の意味は「子どもが生まれて七日目。お七夜には、赤ん坊に名をつけたり、祝うことが多い。」と辞書に書いてあり、初七日の意味は、「人の死んだ日を含めて数えて七日の日」という意味。/「これじゃ私、生まれる前に死んじゃうじゃん!!(笑)」/その話を聞いて、笑ってしまいました。/まあ、そんなユニークな親戚をもって生まれた私の性格が良い意味で変なのは、恐らく宿命なんでしょうね(笑)。

最後は、私の名前の由来についてです。/それは、私が生まれる数か月前のこと。私の両親と父方の祖父が決めたそうです。(この段落の内容は、その人が誰なのかわかってしまうため、略させていただきました。すみません)

長い間(そして今も)振りまわし続けたお母さん、本当にごめんなさい。産んでくれてありがとう!

左の写真は、おいしいご飯をつくっておいしく食べているところです。右の写真は、畑で大きなカマキリを捕まえて、たくさんの人が集まってきたところです。

左の写真は、おいしいご飯をつくっておいしく食べているところです。右の写真は、畑で大きなカマキリを捕まえて、たくさんの人が集まってきたところです。

生まれる前からその後 Uさん

〔生まれる前〕 姉が生まれて、両親はもう一人欲しいと思っていましたが、次の赤ちゃんがなかなか出来なかったそうです。だから、僕がお腹に出来た時はとても喜んで、生まれてくるのを楽しみに大事に毎日過ごしたそうです。/生まれる前の検診に毎回ついて来ていた姉は、お医者さんに「性別は男の子ですよ。」と言われた瞬間に、「女の子がよかった。」と突然泣きだしたそうです。母は男の子だとわかった時は逆に嬉しかったと言っていました。

〔生まれた後〕 陣痛が始まって、母はギリギリまで家でがまんしていました。生まれる時、僕の頭が大きかったので、頭が抜けなくて大変だったことを今でもよく覚えてるそうです。/生まれてすぐに一度戻っていた姉と祖父母もかけつけてくれました。僕は生まれた直後から目がパッチリと開いていて、最初の写真はカメラ目線だったと父が写真を見せて教えてくれました。僕もその写真を見たら本当にカメラ目線でおもしろかったです。

生まれた頃はよく泣く子で、母が休めないからと、看護師さんがカンガルー抱っこをしながら仕事をしてくれていました。そこに来た父が看護師さんも大変だなと思っていたら病室に僕の姿はなく、抱っこされていたのは僕だったのです。まさか自分の子どもだとは夢にも思わなかったと言っていました。/家に帰ってどうなるか母は心配に思っていましたが、母乳を上手に飲めるようになったおかげで、静かになり、人見知りもしないでよく寝る子で助かったと言っていました。寝てる時はどんな音をたてても、お風呂に入るよと言っても、無理矢理服を脱がせても、寝ていて起きなかったそうです。

〔初めての風邪〕 生まれた年の年末に、風邪をこじらせて高熱が続いてしまったそうです。まだ半年で危ないからと大学病院に入院することになりました。僕はまだ小さいので、母が付き添うことになり、その時の大みそかと元日を病院で過ごすことになりました。小さい体に色々な器具がつけられていたそうです(写真あり)。/母が少し家に帰っている時に代わりに祖母が来ていました。祖母が粉ミルクを飲ませた直後、アナフィラキシーショックを起こして、僕についていた機械が「ピンポン、ピンポン」と大きな警報音をたてて鳴り出しました。僕はアレルギーで呼吸困難になってしまいました。あわててお医者さんや看護師さんが病室に入ってきて注射や点滴をして僕は助かりました。/ちょうどその時病室に戻ってきていた母は、その様子にとても驚いたことを今でもよく覚えているそうです。

〔初めて歩いた時〕 僕は生まれて1年で歩き出しました。初めて靴を履いて歩いた時僕は軽い靴なのに重たそうに歩いていて、姉が手をつないで一緒に歩いてくれたそうです。その姿がかわいかったそうです。

〔お気に入りの人形〕 僕にはお気に入りの人形が2つありました。犬の人形と、サンタクロースの姿をした人形でした。その2つの人形をずっともっていたそうです。犬の人形のしっぽと足を、サンタクロースの人形のぼうしをなめていたそうです。なめすぎて、どんどん汚れて黒くなってしまっていますが、今でも大事にかざってあります(写真あり)。その話を聞くと、その頃の記憶を思い出して、なつかしく思いました。

繰り返しになりますが、一人ひとりの「自分史」を読ませていただいて、かかわる人たちの愛情を感じてきました。子どもたち一人ひとりは、「自分史」に取り組みながら、自分は大事に育てられたことを感じていると思いました。これからも、授かった命を大切に活き活きと輝かせてください。

左の写真は、おいしいケーキをつくって満足したところです。右の写真は、今年も豊作の柿です。子どもたちは長竿での柿もぎを経験し、柿の絵を描く活動もいいなと思っています。

左の写真は、おいしいケーキをつくって満足したところです。右の写真は、今年も豊作の柿です。子どもたちは長竿での柿もぎを経験し、柿の絵を描く活動もいいなと思っています。

11月20日は、創立記念日です。その前後に、桐朋学園初代校長、理事長で哲学者の務台理作先生の著作を読むことにしてきました。今年は、ロシアのウクライナ侵略があり、戦争が私たちの間近に感じられます。このようなときこそ、務台先生の著作から教育基本法と日本国憲法や平和、平和教育について学んでみたいと考えました。読んだ論文は『務台理作著作集第7巻 倫理と教育』より、「ヒューマニズムと時代の支え」「平和の問題とヒューマニズム」「平和論」「教育基本法 教育の目的」「平和教育の基本的条件」などです。学んだことを今後時間をとってまとめます。

桐朋学園は、務台先生が深く関わった教育基本法の精神を教育理念に据えました。教育基本法について、先生によれぱ「敗戦の悲劇の谷間から平和日本の再建をめざして出立した事実にもとづいて、教育基本法第一条は、教育の基本的目的を人格の完成においたのである」「この大目標のもとに『平和な国家と社会の形成者』を育成する」「平和な文化的な国家--すなわち戦争放棄をあえて決意した国民によって建設される国民国家(国民社会を含む)の中で、国民の手によって進められるべきものである」「平和な文化的な国家を戦争放棄を決意した国民の手により進める枠(中村)の中で、各個人は、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた人間として、心身ともに健康であるように育成されるべきである」と学びました。先生が大切に考えられたことを教育実践を通してすすめていきたいと思います。

このところ空をみあげることが増えました。

このところ空をみあげることが増えました。

11月4日からの考査について

受考者のみなさま

ご確認くださりありがとうございます。

11月4日から考査がはじまります。

指定の受付時間に、本校までお越しください。

提出用書類にご記入の上、お忘れなくお持ちください。

教務

秋日和に

11月になりました。

晴れわたった空が見事です。まさに秋晴れ!

「秋晴れ」と似た言葉があるかしら?と思ったら、「秋日和」というのを見つけました。

こちらもなんだか素敵です。

洗濯日和、遠足日和なんて言葉もありますね。

(屋上からの眺め。遠くに富士山も見えました。)

さて、桐朋小学校はしばらく秋のお休みに入ります。

この間は学校への立ち入りはできません。忘れ物を取りに来ることもできないのでご注意ください。

卒業生などの訪問もご遠慮いただいております。ご協力ください。

さて、この秋休み、みなさんにとっては何日和になるかしら。

読書日和?美術館日和?お散歩日和?サイクリング日和も素敵です!

体を動かしたり、遊んだり、マイペースで勉強したり、素敵な秋を元気に楽しくすごしてください。

(美術室の前の展示、元気に舞い踊る作品たち!)

願いの輪をつなぐ

好天に恵まれた3泊4日の修学旅行を終え、6年生は元気に学校に戻ってきました。

これからは、お話をしてくださった方々へのお礼のお手紙を書いたり、まとめの報告の準備などに取り掛かります。

どんな言葉が紡がれていくでしょうか。

(大久野島からは、貸切フェリーで三原に向かいました。)

さて、6年生から学校中のみんなに、平和学習の旅のお裾分けがありました。

平和の願いが込められた折鶴を再生して作ったノートと、折り紙です。

平和記念公園にある「原爆の子の像」。

これは、2歳で被曝し12歳で命を終えた少女、佐々木貞子さんをはじめ、原爆でなくなった子どもたちの霊をなぐさめ、世界に平和をよびかけるために建てられました。

彼女が元気になりたいと願いをこめて折った鶴は平和を願うシンボルとなり、6年生も千羽鶴を届けました。

ノートをめくると「核兵器のない平和な世界をみんなの手で」というメッセージがあります。

難しい字はお家の人に読んでいただきながら、一緒に世界中の平和について考える時間になると嬉しいです。

広島で出会った世界中から寄せられた千羽鶴。

形をかえ、時を越え、さまざまな人に願いが届きますように。

(新幹線乗車直前、福山城にて)