投稿者: tohoblog

「プレーデー」運動を楽しむ [Ⅱ‐317]

お天気に恵まれ、3年ぶりにみんなが集う「プレーデー」を行うことができました。この2年間は、学年ごとの入れ替え制での親子プレーデーでした。

春は、子どもたちだけのプレーデー。今回、子どもたちにとって、大人の人といっしょにできたことは何よりもうれしかったと思います。

園では毎日、身体を動かすことをたのんでいます。プレーデーでは、みんなで集うことの楽しさ、身体を動かす気持ちよさ、競うことの面白さなど、たのしい時間を過ごしてほしいと取り組みました。保護者のみなさん、温かい声援、準備や片付けなどいろいろとありがとうごさいました。

●プレーデー活動で

<ゆり組>の「プレーデー子どもかかり」は初めての試み。自分でやりたいところに立候補し、人数を多すぎたり足りないところは各自で判断し、調整し、決定しました。普段から当日まで、大活躍。

※ゆりは年長、ばらは年中、たんぽぽは年少

<ゆり組>のリレー。「自分と同じ速さかなと思う人を探してみよう」と伝えると、子どもたちは相手を探し、2人組になりました。自分たちでいい具合に「同じくらいの速さだね」と探しました。よーく友だちを見ている。子どもたちすごい!! 「私たち、たんぽぽ組の途中から仲良くなったけど、その頃から、走るのもおんなじ位だよね!」と微笑みあう姿もありました。

<ばら組>では、紅白を一人ひとりが「自分がなりたい色」を選んで決めました。その結果、同数にならないため、競技を行うと「やっていない」「相手がいない」「〇ばっかり勝ってずるい」などの声があがり困りました。そして「どうすれば気持ちよくできるのか」考え合いました。

このように「違い」「できた、できなかった」が生じるなかで、他者に思いを向けてみたり、全体のことも自分ごととして視野、意識をひろげる機会になります。子どもたちは、自他の違いに気づき、どうしたらみんなで気持ちよくできるかを考え合いました。

<たんぽぽ>桃太郎の紙芝居を読んだ後に、桃太郎ごっこが盛りあがりました。桃太郎や好きな動物になりきって、紙できびだんごを作って力を蓄え、鬼退治に出かけました。そこに、たんぽぽ時代に桃太郎ごっこの経験のあるゆり組の人が鬼になってくれてたのしさがひろがりました。

「しっぽとり」のしっぽの先にきびだんごをつけ、鬼がきびだんごを奪ってしまい、それを桃太郎、動物になった子どもが取り返しにいく。今回のプレーデーにつながります。

●当日のプログラム

開会式<全員>-ゆり組のみんなが入場。ばら組、たんぽぽ組の入場場所の前に、ゆり組の人が赤白の旗を持ち立ちました。

つなひき<ゆり組>-力いっぱい、力を合わせてひっぱりました。

よーいどん<たんぽぽ組>-気持ちよく走ることを大切に。ゴール後、ゆり組の人たちが待っていました。

ゆうびんやさん<ばら組>-一人ひとりが手作りした素敵な手紙を持ってスタート。コーンをジグザグ進み、ポストへ手紙を投函。ポストにはゆり組の人が応援しながら待っていました。

おにたいじ<たんぽぽ組>-桃太郎ごっこから生まれました。鬼退治に行くために作ったきびだんごを鬼が奪ってしまいました。子どもたちは、桃太郎、サル、キジ、イヌなど好きな動物になってきびだんごを取り返します。

はながれぼし<ばら組>-赤組は太陽、白組は月の容れ物に、ふさふさを付けた流れ星の球を投げ入れます。たくさん入れました。投げる力も伸びています。

リレー<ゆり組>-赤も白も、がんばるぞーとかけ声をかけました。腕をふる、足を蹴る、バトンの受け渡しは声を掛け合う。全力で走ります。一人ひとりがたいへん力強く、また速くなりました。約2年間半の成長を感じました。

つなひき<ばら組のおとな>、つなひき<たんぽぽ組のおとな>、ひなひき<ゆり組のおとな>それぞれの対戦- 大人同士のつなひきはたいへん迫力があります。「おとな対おとな」の綱引きに驚く子どもたち。これまで見たことがありませんでした。綱の太さに驚いていた子もいました。子どもたちはいっぱい応援しました。

ふたりでおっとっと<ばら組の子とおとな>-子どもと大人でいっしょに楽しみます。1枚の紙を子とおとなで持ち、ボールを乗せて落とさないようにぐんぐん進みました。

ぴょんぴょん跳んで橋渡り<たんぽぽ組の子とおとな>-子どもと大人でいっしょに楽しみます。輪っかを両足跳び→手を繋いで子どもは一本橋渡り→コーンでUターン。楽しみました。

カラフルズボンリレー<ゆり組の子とおとな>-子どもと大人でいっしょに楽しみます。「お姉ちゃんも手伝ってくれた」「模様は付け終わった。あとは、ゴムを入れるだけになったよ」など作る工程を楽しんでくれたようです。カラフルズボンに親子で入り、走りました。

閉会式<全員>

最後に、ゆり組の子どもたちの姿から。たんぽぽ組の時には、かけっこや競争や勝負ごとに積極的に参加する子がいる一方で、「みんなが見ているから、走るのは嫌」「負けちゃうかも」「みんなと同じことはやりたくない。私、見てる」…など、集団運動遊びへの参加には抵抗感があったり、消極的な姿を示す子もいました。年長の秋の活動においては、活動に参加し、個々の成長、クラスとしての成長を感じました。

山岡さんのお話をきいて

まもなく修学旅行に出発する6年生は、原爆のこと、戦争のこと、さまざまに学んでいます。

この日は広島から山岡美智子さんにご来校いただきました。

山岡さんはご両親が広島で「あの日」を迎えた、被曝二世です。

【6年生の感想より】

◯原爆の話を聞いて、どれだけのい力があるのか実感しました。当時でさえも、あそこまでのい力があるのに、今だったら…と考えるととても怖くなりました。アメリカの中でも、使うことに反対していた人がいたということにびっくりしました。兵器などを使わずに、国民をまきこまないで、話し合いで戦争をさける方法はないのかな?と思いました。

◯お話しの途中に言っていた『平和公園はおはかだ』という話が印象に残っています。ふつうにいつも遊ぶかもしれない公園が、おはかみたいだと思うと、ちょっとびっくりだし、骨がみつかってほしいって気持ちもあるし、ちょっと複雑になります。これからいく広島には、いろいろな戦争の歴史がつまっているのだなあって思いました。

◯アメリカが広島に原爆を落とした時に、計測器も落としたってことは、本当に実験みたいなものだったんだと思った。アメリカ本土で実験した時に、爆発後すぐに人をその下にいかせたなんてひどい。でも、それで生き残った人もいて、意外と大丈夫な人もいることがわかった。

桐朋小学校では随分前から山岡さんにお世話になっています。お話しを伺う度に内容が更新されていて、山岡さんご自身の探求する姿勢、伝承への想いが伝わってきます。科学的な目を持ち、歴史の事実をとらえることの重要さを改めて学びました。

これから訪れる広島への思いを新たにした2時間でした。

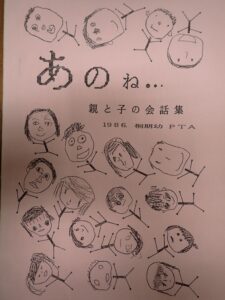

『あのね 親と子の会話集』を読んで楽しくなりました [Ⅱ‐316]

『あのね 親と子の会話集』~今年度、どんな「あのね」が生まれているのか、楽しみです~

毎年、幼稚園の全家庭に書いていただく「あのね」。

夏休み前、『あのね』担当の保護者の方から、「子どものことば」「親と子のかかわり」などについて何か書いてほしいと言われました。(このことは、また別の機会に)

書く前、3冊の「あのね」を読みました。1986年度版は、私が小学校で担任した子どもたちのもので、たいへんなつかしく思い出しました。子どもと親、きょうだい、祖父母らとのかかわりから生まれる子どもの気持ちや行動、保護者の受けとめを、いいなあ、おもしろいなあと思いました。2つ紹介させていただきます。

〇月×日/冷ややっこの花かつおを指して

子「これおどるよ。」/母「え~~っ、ほんと!」

醤油をかけて/子「ほらっ、おどった。おどった。」

母「〇〇君は、大きくなったらだれと結婚するのかしら。」/子「ぼくは、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃん」

母「だけどその中の一人なのよ。」/子「じゃー、Aちゃん」

母「あーそー、〇〇君が結婚したら、ママ達と別れて暮らす様になるわね。」

子 びっくりした顔をして/「いやだよ。じゃー結婚しないよ。いつまでもパパとママと一緒に暮らすよ」

私にしがみついてきました。

いつまでこの様な事を言ってくれるでしょうか?

続いて、3冊の『あのね』に、大場牧夫先生(初等部誕生時の専任教員)が書かれていたことです。「子どものことばに耳を傾ける」、「ことばとして言えるかどうかの問題ではなく親と子・先生と子の間にそんなことが言える気持の結びつきがあるということが大切」、「まず「生きたことば」を大切にしたい」など、大事なことに改めて気づかされました。

1986年度版 「あのね うんとね きょうね …」なかなかスムーズに次のことばがでてこなくて 聞いているほうがもどかしくなるようなことば/ちゃんと聞いてもらえるまで ひつこくつきまとって いい続けることば/ことばではいってないけれど 顔や動きで「あのね…」といっている それもことば

でも なかなか通じにくいものです 子どもは伝えたいのに おとなが受けとめないことが多いからです/親も教師も 子どものことばに耳を傾ける必要があるのです ほんとうに子どもを理解するためにも」

1987年度版 「小学校一年生の作文に「せんせいあのね…」と書き出すことを大事にする時があります。自分の感じたこと思ったことを文章で表現する始まりの時です。

この「あのね…」は話すことばとしては幼稚園時代に大事なことです。それはただことばとして言えるかどうかの問題ですなく親と子・先生と子の間にそんなことが言える気持の結びつきがあるという大切な事です。

家庭生活での子どものことばや会話の記録はその意味で宝物のように感じます。この子どもたちが青年期に入りはじめる時にあるいは親子の会話がぎくしゃくすることがあるかもしれません。その時になってあわてないために心の結びつきのことばを大事にしていきたいものです。」

1989年年版 「「ことば」も正確な表現よりも まず「生きたことば」を大切にしたい。それは気持ちの「表わし」であり、イメージの「表わし」であり、子どもなり、その人なりの「表わし」として大事なのだ。「あのね…」は家庭生活での親と子の「生きていることの表わし」だと思う。それが「手書き」によって楽しく伝えられている。」

話は変わって、最近、中村桂子さんの『科学はこのままでいいのか』(筑摩書房)を読みました。「科学を自分の生き方や社会のありようと関連させながら考え」、「科学が明らかにする事実を生き方につなげていける」ことを書いた本でした。そして、人間とは何だろう、どのように生きていったらよいのだろうか考えさせられました。学んだことの中から、2つを引用させていただきます。

「人間、つまり生きものにとって大事なのは過程(プロセス)なのです。生きるということは時間を紡ぐことであり、その過程の一つ一つに意味があるのであって、先を急いでは本当に生きていることにはなりません。」

「生きものとは手のかかるものなのです。」「手をかける/かけられることから生まれる豊かな関係が、生きものにとってはとても大事なことなのです。そこではたらくのがこころであり、愛情です。この関係がうまくいかず、憎しみが生まれることもあるのが難しいところであり、生きることの大変さですが、そこを乗り越えて生きていくところに生き甲斐が生まれます。」

『あのね』には、「過程」が書かれ、「愛情」が伝わってきます。

後期の活動がはじまります

衣替えのお便りを出した時は「まだまだ暑いのでは?」と思っていましたが、冬の制服がちょうど良い気候になりました。

運動会が終わり、今日から後期がはじまります。

5、6年生の委員会や、団活動も新しいメンバーで始動です。

先日行われた「団呼びかけ集会」では、スポーツ系はもちろん、工作系、鉱物化学、読書や写真など、いろいろな「やってみたいこと」のプレゼンがありました。

前期は6年生だけが「呼びかけ人」でしたが、後期は5年生もエントリーできます。

大勢の前で話すのはとても緊張すると思いますが、興味をかき立てるような呼びかけばかり。どれに入ろうか、迷った人がたくさんいたと思います。

ミニチュア工作団、鉱物科学団、イラスト団などは、これまでに作った作品を見せてくれました。

後期も、充実した毎日にしていきましょう!

6つの踊り、6年の成長

待ちに待った運動会。

学校のみんなが揃うのは、4月の1年生を迎える会以来のことです。

はじめのあつまりは、かかりの人たちがテキパキと進行してくれました。

運動会の歌「ひかる」が空いっぱいに響きます。

プログラム1番は、荒馬。今別の荒馬保存会の方が大きな太鼓を叩いてくれました。ものすごい迫力に最初はびっくりした一年生も、音にまけじと元気に跳ねまわりました。ラッセラーラッセラー!たのしそうな表情があふれていました。

2年生は、花笠踊り。赤・青・黄、カラフルな花が左右に振れて校庭に映えます。列になったり円になったり、難しい移動がたくさんありましたが、ずっと踊りながら自然に形を変えていて、見とれてしまいました。お見事でした。

3年生は、最初の掛け声から元気いっぱいでした。「ぼくたちは舞う」「わたしたちは跳ねる」「心をあわせて・桐朋みかぐら!」。軽やかにステップを踏みながら校庭いっぱいに広がって行く様はとても生き生きして、躍動的でした。最後の扇の段々のポーズもばっちり決まっていました。児童席側でポーズをとった時、一際大きな拍手があがりました!

4年生はソーラン節です。最初は先生の歌声にあわせて伝統的なソーラン節を丁寧に踊りました。「南中ソーラン」に曲がかわると、さらに動きがエネルギッシュになりました。自分たちで描いた法被が翻り、後ろ姿もとてもきまっていました。客席で一緒に踊っている人もいましたね。

5年生は自信に満ち溢れた表情で入場してきました。「桐朋エイサー」の旗を中心に、パーランクと大太鼓で隊列を組みます。全身で打つ太鼓、ぐっと踏みしめる足、とても見応えがありました。前任の体育の先生の指笛が、子どもたちを後押ししてくれました。お腹の底から出る掛け声が素敵でした。

6年生の中野七頭舞は、何度見ても難しい踊りです。それぞれの道具を巧みに操りながら、長い曲を見事に踊りきりました。しなやかな腕、高くあがる足、それぞれに個性があります。目の前を通る一人一人から目が離せませんでした。自分で作った道具を持ち袴をつけた姿は格別にかっこよかったです。

1年生から6年生まで、それぞれの踊りを通して、6年間の大きな成長をしみじみと感じる午前の部となりました。

「今度はこれを踊ってみたい!」「小さい時、こんな風に踊ったよね!」と色々とお話しが弾むことでしょう。

一緒に見守ってくださった皆様、運営にご協力いただいた皆様、本当にありがとうございます。

みんなで運動会をつくろう [Ⅱ‐315]

前回の続きです。子どもたちは、運動会に取り組み、自治的な力と関係を育くみます。授業や活動で自治を大切に取り組むことが、将来、自分自身が主人公となって社会に参加していくことの、根っこを育むものと考えています。

写真は、運動会に取り組む子どもたちの様子です

写真は、運動会に取り組む子どもたちの様子です

[対抗競技開会式]赤白に分かれます。係の5、6年生が応援の仕方を考えて、1~4年生に伝え、みんなで練習をしてきました。「みんなの声が再考の勝利へ運ぶ ♪」休み時間、廊下で応援歌を口ずさむ人も幾人もいました。盛り上がっています。

[1・2年生 玉入れ]1、2年生が力を合わせてたくさんの玉を入れます。いくつ入るか楽しみです。2年前、密にならないように、先生たちが籠を背負って円に立つ子どもたちの前を走りました。子どもたちは動かないで籠に玉を入れました。今年は、3年前のからだをいっぱい動かす、みんなで一斉に入れる玉入れに戻ります。

練習の準備も、子どもたちがすすめます

練習の準備も、子どもたちがすすめます

[3年生 大物をねらえ!]仲間と相手との力関係を考え、綱をねらう人、タイヤがついている綱をねらう人など、作戦をたてます。そして、思いきり走り、力を合わせて引っ張ります。一人で何とか粘り、仲間が来てくれるのを待つ姿も見られます。自分たちで準備をし、縄を並べる順を確認するなど、子どもたちはよく取り組んでいます。

[4年生 ワクワク障害物リレー]走る、リズムよくハードルを超える、コーンにボールを当てる、網をくぐるなど、一人ひとりが持ち味をいかして取り組みます。ボールをあてる、網をくぐるなど、うまくいかないこともたくさんあります。実行委員の子たちが準備や片付けもよく取り組みました。

[5年生 全員リレー]子どもたちが走順を考え、工夫し、トップスピードからトップスピードへのスムーズなバトンパスを目指してきました。バトンワーク、チームワークでバトンをつないでいきます。

[6年生 旗取り]クラスみんなで団結して作戦を立て、安全でたのしい旗とり、しっぽとりをします。チームは、アタッカー、バリア、ベース、ガードと分かれ、みんなで力をあわせます。

[おわりの集まり]子どもたちがすすめていきます。

係は、会場、放送、用具、得点記録、救護、司会、会場整理、掲示、低学年着付け、学年対抗、応援、連合旗、児童挨拶、指揮、4年生、5年生、6年生一人ひとりが力を発揮して自分たちの運動会をつくります。

雨にも負けず!

延期となっていた運動会の予行練習。

なんども天気予報を確認したけれど、やっぱり雨は変わりませんでした。

そこで、今日は学校の中で一番広い第一体育室を使ってできる限りの予行練習を行いました。

広いとはいえ、外とは勝手が違います。

「本当は、ここにテントがあるよ」「マイクの位置はここだからね」

以前の運動会のイメージをなんとか思い出しながら、全体の動きを確認しました。

どの学年の踊りも元気一杯で、大きな掛け声が雨音をかき消してくれました。

明日はようやく雨のマークが外れました。

本番、おもいっきり楽しめるように、最後の確認をがんばろう!

子どもたちの運動会 [Ⅱ‐314]

本校の運動会は、子どもたちが大人と力を合わせてつくり上げます。前半は、体育学習の成果の発表。後半は、赤白による2色対抗競技などを行います。今年度は3年ぶりに例年に近い形での開催です。自分たちのおもいを、自分たちで実現していく過程、本番で、自信や自尊感情、お互いを認め合う、協働することなどを培います。

【民舞】(前半)~古くから人々に伝えられてきた踊りを表現します。

1年生「荒馬」。青森県今別町の踊りで、ねぶた祭りの踊りがもとになっています。「ラッセラー、ラッセラー!」威勢のいい掛け声や太鼓のリズムに、1年生の馬が駆け回ります。

2年生「花笠踊り」。花笠音頭に合わせて踊る山形県の踊りです。自分たちで飾りつけした花笠を持って、歌と掛け声に合わせて踊ります。…「きれいに花をつくったよ」と見せてくれる人、休み時間もだいじに笠をかぶる人から、花笠踊りをたのしみにしている気持ちが伝わります。「やっしょう まかしょ とうほうしょう」の元気なかけ声がきこえてきました。

3年生「桐朋みかぐら」。岩手県大森村に伝わる神楽舞を、踊りやすくアレンジしました。秋の豊作や幸せを願う気持ちが込められています。左手には、自分で選んだ色の扇、右手には、自分たちでつくった錫杖を持ち、太鼓のリズムに乗って踊ります。扇返しや足の動きなど、難しいところもたくさんあります。

4年生「ソーラン節」。北海道のニシン漁をもとに創作された力強くキレのある踊りです。押す、引く、かつぐ、放る、すくうなど、ニシン漁における作業の動きをします。自分たちでつくった法被を身につけ踊ります。…絵画室で、自分が考え出した法被をつくっている人たちと出あいました。ニコニコしている人を発見。

5年生「エイサー」。沖縄本島や近隣の島々の盆踊りです。祖先の霊を供養し、無病息災を願い、家庭の繁栄を祈念します。本校では長年、沖縄市園田青年会の踊りを取り入れています。太鼓を打ち鳴らし「はやし」を入れながら、大地を踏みしめ、勇壮に踊ります。

6年生「中野七頭舞」。岩手県岩泉町中野というところで、約180年前から踊られています。7つの道具を持ち、農地を開拓していきます。木を切り、畑を耕し、けものを追い払い、豊作を祝い、仕事の苦労をいやすという内容です。たいへん難しい踊りに取り組みます。…教室の授業を終えると、すぐ自分の道具にやすりがけをする人がいます。やすりをかけた場所を何回も触り、気持ちよさそうです。とてもだいじにしているな。

民舞は、民俗舞踊をもとにして、教育現場で教材として踊られてきました。民俗舞踊とは、各地域の祭りや盆踊り、神楽の奉納などで踊り継がれてきた芸能です。多くは日常生活の労働の中で培われてきた身体の使い方が踊りのもとになっています。また民俗舞踊は、歴史的に、地域の中で世代を超えて人と人を繋ぐ大切な共有財産、かけがえのない文化でした。人々は踊りを通して、繋がり合い、連帯し、生きる喜び、祈りや願いといった感情を共有しました。

民舞を学ぶことによって、私たちの中に身体感覚を問い直したい。身体を耕し、しなやかな身体をつくっていきたい。自分の身体いっぱいに表現し、たのしさを共有し、繋がり合いたい。そうした願いをもっています。

次回は、後半について書きます。

運動会に取り組むことで、自治的な力と関係を育てます。将来、自分自身が主人公となって社会に参加していくことの、根っこを育むものと考えています。

結団式

太鼓の音がずんと響いて、赤い旗・白い旗が翻ります。

今日は結団式。校庭に、中学年以上のみんなが整列しました。

赤組、白組、それぞれの応援団が前にたってリードします。

休み時間や放課後に何度も集まって一生懸命に考えた「チーム応援歌」をみんなに紹介します。

途中にウエーブを入れたり、曲にあわせて手を振ったり。それぞれのチームに工夫があるようです。

団長さんたちの呼びかけに、中学年のみんなも一生懸命応えています。

結団式には参加しなかった低学年の教室にも、みんなのワクワクした気持ちが伝わってきました。

いよいよ今週から運動会練習が本格化します。

お天気がちょっと心配ですが、一日、いちにち、できることを重ねていきましょう。

たくさん体を動かすので、疲れを溜めないように早寝を意識してくださいね。

1年生から6年生まで、全学年の声があわさる応援歌が、あおぞらに響きますように。

はれたり、くもったり。

二学期に入って間もない頃、子どもたちに「二学期はじまって」というテーマで詩を書いてもらいました。

子どもたちは、久しぶりの登校に対してどんな気持ちなのかなあ・・、

私にもかつて「子ども時代」があったので、なんとなく思い出せはするものも、

はるか遠い昔の話。

現代を生きる目の前のクラスの子どもたちの声を聞きたいな、と思いました。

三人の子どもの詩を紹介します。

- いやだなあ

ママにたたきおこされた。

リビングに行ったら ママに

「今日から 学校だよ。」

と言われ、いやだなあと思いつつ ごはんを食べた。

食べおわって、ソファーにすわった。

ママに

「せいふくに きがえて。」

と言われた。

「やだ。」

と言った。ママに

「ダメ」

と言われた。それで、だだをこねた。

それで、ふきげんになりながら行ったよ。

- たのしみな学校

あしたから学校だ。

夏やすみがおわっちゃう。

はやくおきないといけない

学校のまえの日

「なつやすみをパチリ」をまえの日に やっていた

よる たのしみすぎて

とびはねちゃった

ねむれなかった

みんなにあえる

やったー

とおもった

- 明日から学校

明日から学校

夏やすみも たのしかったけど

学校も たのしみ

でも やっぱり

夏やすみは おわりたくない

だから どっちもどっちなんだー。

教室で、書き終わった子どもの詩を紹介しました。

「あーわかる、わかる」「えー-そうなんだ!」等、

共感や発見の声が教室にもれます。

久しぶりの登校でちょっと緊張したり、生活のリズムを戻すのに時間が必要だったり。

長いお休みの後は、いろんな思いがあり表情もいろいろです。

そんな「いろいろ」を出し合いながら、聴きあいながら、自分と同じだな。

自分だけじゃないんだな、という思いを見つけ、互いにほっとできたらいいな、

と思います。

二学期も「晴れたりくもったり。」