投稿者: tohoblog

2学期も、どうぞよろしくお願いします[Ⅱ-309]

2学期がはじまりした。一人ひとりに会えることを嬉しく思います。声をかけられたり、しぜんひろばの草の中を探検したり、畑で虫探しをしました。ゆり(年長)の「虫とり名人」は、よく見つけ、さっととります。それをみていたばら(年中)、たんぽぽ(年少)の人たちは、いいな、ぼくとれない、などと言いながら探しました。小学生も加わりました。

夏休み中の園、学校の活動についてです。しぜんひろば委員会の人たちが池の掻堀をしました。幼稚園ゆり組の人たちとお家の人たちが交替で、モルモットを育てに来ました。各学年の人たちが畑の草とりに来て、収穫をしました。お便りで、「草は、私の背より低いけど、とても大きくなっていて、びっくりしました。ぬこうとすると、すごくがんじょうに生えていました。たくさんの草で野菜がのみこまれてしまいそうでした。がんばれ!私の野菜!」とあり、「すごくがんじょうにはえていて」大変だったことや「(草にのみこまれるな!)がんばれ!私の野菜!」という強い気持ちが感じられて心に響きました。夏休み、いろいろとありがとうございました。

2学期も、子どもたちが自分(たち)を伸ばせる環境を大切にしたいと考えます。昨日、先生たちはいろいろな場所の安全点検をしました。子どもたちが自らやりたい気持ちを育み、失敗、試行錯誤もしながら成長していくことを願っています。

2011年、福島原発事故以降、毎月放射線の測定を行うようにしました。測定は、子どもたちがよく遊び、学ぶ砂場、畑、しぜんひろば、メタセコイヤやイチョウの木の下などです。8月30日の測定では、□園庭砂場0.0△△μSv(マイクロシーベルト)/h、□自然ひろば0.0△▽μSv/h、□小学校砂場0.0▽▽μSv/h、□小学校アスレチック下砂場0.0◇▽μSv/h、□畑0.0▽◇μSv/h、□自然ひろば入口メタセコイヤ下0.0◇◇μSv/h、□低学年校舎と高学年校舎の間にあるイチョウ下0.0〇▽μSv/hでした。空間放射線量の値μSv/h×24h×365日で、年間積算の放射線の人体への影響量(Sv/年)を計算します。国の年間放射線積算量基準値=1mSv(1ミリシーベルト)で、今回で一番測定値の高い小学校アスレチック下砂場の年間放射線積算量を計算すると、0.0◇▽μSv/h×24h×365日=◇0▽μSv=0.◇0▽mSv(0.◇0▽ミリシーベルト)となりました。ほぼ毎回、同じくらいの数値で、それぞれの場所で基準値の半分~半分以下です。

現在、世界中で危機感を募らせるのは、ウクライナにある原子力発電所の戦争被害のことです。もしも原子力発電所で事故が起きた場合、大きな被害が懸念されます。放射性物質が長い間生物を傷つけ、苦しめます。絶対に戦争による被害を防がなくてはなりません。

水質の測定も毎月行っています。地下100mからくみ上げている地下水は、毎回の調査の結果から安心して使用できます。私たちは豊富な地下水を使用していますが、世界で暮らす人々の4人に1人は安全な飲み水が手に入りません。(産業技術総合研究所井川さん)

身近なところから、そして世界にも目を向けて、一人ひとりが安心して生きていける平和な社会を築いていきたいです。放射線測定をしないでよい世界にしたいです。子どもたちには、あせらず、ゆっくり、たっぷり〈子ども時代〉を過ごしてほしいです。

8月27日(土)WEB説明会について

WEB説明会にご参加くださるみなさま

本日9時から21時までご視聴いただけます。

子どもたちの学校生活を少しでも感じていただけるような動画をご用意しました。

本HPのトップページ内下部の「WEB説明会会場」のバナーをクリック、

「受付完了メール」に記されたパスワードをご入力ください。

ご視聴できないなどのお問い合わせは、27日10時から14時までお受けいたします。

(03-3300-2111 代)

ご視聴後、アンケートの送信にご協力ください(8月30日火曜日締め切り)。

桐朋小学校

教務

*桐朋幼稚園では9月3日に園説明会を行います。ご予約は桐朋幼稚園HPにてお受けいたします。

幼稚園説明会のご案内

本学園にご興味をお持ちくださる皆様

9月3日(土)

桐朋小学校の学校体験会と同日に、桐朋幼稚園では説明会を実施いたします。

・園長挨拶

・園生活3年間の育ち

・幼稚園で大事にしたいこと

・預かり保育について(概要)

上記の内容について

本園舎プレイルームにてお話しします。

ご興味のある方は、下記のリンクりより詳細をご覧ください(幼稚園HPと繋がっております)。

欠席等連絡システム

2022年度4月11日(月)~こちらの欠席等連絡システムをご利用ください。

今後このシステムを使用するときは、「欠席」「遅刻」「早退」の時のみです。

出席の際は送信せず、毎日「健康観察カード」に記載して朝担任にチェックを受けます。

上のバナーまたはこちら(→ここをクリック←)から、欠席等連絡システムのページに進みます。

登校日の朝8:00までに送信をお願いします。

※上記2つの手順でもシステムのページに進まない場合は、こちらのアドレスをご利用ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuHcZbWeo9HzuVraOO5l-Il4wed3JE9WBBsLqboKD1vWe3Ag/viewform?usp=sf_link

システムに進まない場合や8時以降は、電話でご連絡をお願いします。

夏の合宿〜4年生の八ヶ岳〜

待ちに待った八ヶ岳。

はじめての土地。

それでもずっと、憧れは大きくありました。

実行委員会を中心に、子どもたちみんなで考えた

「みんなで楽しくけがなく、自然といっしょに自治を大切にし、合宿を楽しもう。」

という目標。

◎自然の中で遊ぶ

◎自分のことは自分で

◎協働の体験の喜びを

この4つの目標を2022年度の4年生は設定しました。

3年生の時から、行事や活動で実行委員会を立ち上げ、

子どもたちと さまざまな活動をつくりあげてきました。

その流れは合宿でも活き、実行委員・活動・キャンプファイヤー・食事に分かれて合宿までの時間、毎週係会を行い企画してきました。

時にすれ違い、それでもお互いを尊重しながら

少しずつ子どもたち自身が合宿を作るのだという意識が芽生えてきたのです。

合宿当日、目の前には 普段見ない高い山々が続いています。

「バスが雲の中に入っていくよ!」

最初の感動はそれでした。

この感動を、鮮明にその日の日記に綴っている子が多くいました。

八ヶ岳につくと、そこは別世界。

一面の緑の中、いつもと肌感覚や嗅覚も異なり、しぜんと感覚も研ぎ澄まされます。

火おこし、森の探検、葉っぱで栞づくり、滝まで歩いてみる、季節の実を味わう、カエルを何十匹も捕まえる、さまざまなキノコを収穫するなど

それぞれが思い思いの時間を過ごしました。

夜はキャンドルファイヤーやキャンプファイヤーを楽しみました。

実はこの炎、昼間の活動の時に自分たちで起こした火なのです。

子どもの「自分たちでおこした火でキャンプファイヤーをしたい!」という強い願いを受け止め

火をランタンで保存し、点火の儀式を行いました。

暗闇の中、一つの光の灯火を見て、音楽やストーリーを共有し、感動を共にする経験は

子どもたちひとりひとりの心の中に

忘れられないものとして残りつづけるでしょう。

共にご飯を食べて、共にお風呂に入り、共に寝て、共に起き、共に遊ぶ。

そんな日々が、子どもたちをまた大きくした時間でした。

来年再来年、この子達がどんな合宿を創りあげていくのか、

今から楽しみですし、見守りたいと思います。

夏のたよりをありがとう [Ⅱー308]

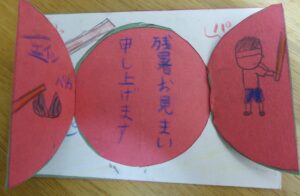

夏のたよりをありがとう! たのしく読ませてもらっています。少し紹介させてもらいます。

こうちょう先生はなつ休みなにをしていますか?

わたしは8月10日にバレエのはっぴょうかいがあります。

いま一生けんめいれんしゅうしています。

はっぴょうかいがすごくたのしみです。

なつ休みあけて、こうちょう先生にあったら、バレエのはっぴょうかいのことをはなしてあげます。

なつ休み、コロナかんせんがふえているので、かんせんにきをつけてください。

なつ休みたのしんでください。

※はっぴょうかいにむけて、れんしゅうを一生懸命する。たのしみにしている。気持ちと取り組みがいいな。

ぼくはさい近ドッチボールをがんばっているよ。

きのうは、ブラジル人の子たちといっしょにドッチボールをしたよ。

終わってぼくはオブリガードって言ったよ。

スポーツって言葉はわからなくても、楽しめました。

またやりたいです!

熱中症にならないように元気でいてください。

※ブラジルの人と一緒にドッチボールをした。言葉はわからなくても、楽しんだ。うれしいね。

お元気ですか? 私は元気です!

八ヶ岳のことなどいつもありがとうございます!

八ヶ岳は自然あふれる場所で、ごはんもおいしく、おふろも気もちよくてキャンプファイヤーも楽しくて星も見れてすばらしい場所です!

5年生がまちどおしいです!

それと、私は楽しい夏をすごしています!

校長先生も楽しくよい夏をおすごしください!

これからも暑い日がつづきます。熱中症に気をつけましょう!

※八ヶ岳の感動をいろいろと教えてくれてありがとう。

ぼくは□□のほとりにあるおじいちゃんおばあちゃんのうちにいます。

天体のさつえいをしたり、たまに畑をしたりしながらのんびり過ごしています。この間は天体さつえいにむちゅうで、とても夜おそくなってしまいました!

校長先生もよい夏を…!

※のんびり、むちゅうで過ごして、たくさんのことを心やからだにためている。いい時間を過ごしているね。

この夏に観た映画、読んだ本の中で、きのくに子どもの村の人たち、学園長の堀真一郎さんのことが心に残りました。たとえば「子どもたちが新しいことに出会い、それに驚いたり挑戦したりして成長するのを目の当たりにする時である。その時教師は、自分自身が何か新しいものに出会い、何かを感じ、何かを手に入れる。ひとことでいえば、子どもと共に成長する自分を実感するのだ。」『『体験学習』で学校を変える』堀真一郎著、115頁(黎明書房)ということば。ぼくもそうありたいと思いました。

夏の特設〜地球市民の時間(外国語の時間)〜

1学期の終業式のあと、5・6年生は地球市民の時間に参加しました。

外国語の時間では、外国人の先生が夏休みの過ごし方を英語でどのように表現するかを、みんなに教えてくださいました。「かき氷を食べる」「釣りに行く」「お墓参りをする」「キャンプに行く」「遊園地に行く」「砂浜で砂の城を作る」「盆踊りをする」といった具体的な過ごし方が英語カードで紹介されました。

「へ〜、これってそういう風に言うんだ」「私もこの夏、そういう過ごし方をする!」など、大盛り上がり。これから始まる夏休みへの期待に胸を高鳴らせながら、夏の過ごし方を英語で楽しく学びました!

たくさん学ぼう [Ⅱー307]

いろいろな地域で大雨などによる被害が出ており、たいへん心配しています。

8月5日より、民間教育団体の研究大会(大阪)に参加しました。8月2日(火)、朝日新聞朝刊「教育」覧に、「作文読みあい「君らしさ」知る」「生活の様子つづり、授業に「生活綴方」という題で、記事が書かれていました。作文の授業がいいなあ、記事に出てきたS先生、がんばっているなあと、嬉しく読みました。また記事の後半「関係希薄なコロナ禍こそ」で、川地先生が「子どもと親、地域の関係が薄くなったと言われるいま、注目されるべき教育。コロナ禍でさらに重要性が増した」と言われ、その通りだと思いました。3日間、たいへん充実した研究会で、子どもたちに会いたい、子どもたちとやってみたいという気持ちで帰ってきました。

写真はすべて、8月15日の園学校(畑、園庭、しぜんひろば)から

写真はすべて、8月15日の園学校(畑、園庭、しぜんひろば)から

全体会では、思想家、武道家の内田樹さんが講演者でした。お話から、「響く声、浸みる声」「どうやったら人の身体に浸み入るような声が出せるのか」を考えさせられました。「発声している人自身のうちにおいてすでにローカルな同期が達成されている必要がある」「その人が周りの世界と溶け合っている」など、これからも考えてみたいと思いました。行く前に内田さんの『複雑化する教育論』(東洋館出版社)を読みましたが、「学校は子どもたちの成熟を支援する場です。」「学校教育についてのすべての事案は「それは子どもたちの成熟に資するか?」という唯一のものさしによって考量されるべきです。」と言うことに共感しました。また、内田さんの言う「成熟」とは、「人格が多層化する」「立体視できるようになる」こと、別のことばでは「人間としての厚みや奥行きが増した」と言っています。そのことを大切に子どもたちとの日々を過ごしていきたいです。子どもたちとともに、私自身も「成熟」したい。

分科会では若い先生と参加者の皆さんよりたくさん学びました。ここでは、保育園のH先生「子どもの絵には、思いがいーっぱい!!」の報告から、桐朋幼稚園で2学期にぜひやってみたい、子どもたちはどんなふうに心を動かすかたのしみになったことを書きます。H先生の勤めている園の保育目標が、「よく食べ、よく眠り、よく遊ぶ元気なこどもに」「一人ひとりの意欲を大切にし、自分の思いを表現できるこどもに」「友だちを大切に、友だちと力を合わせられるこどもに」「何でも話し合える大人同士の信頼関係を大切に」。ふだんの生活では、「仲間とひびきあう、こころはずむ生活」「友だち大好き! 先生大好き!伝えたいことがある生活」「聞いてもらえる 受け止めてもらえる大人 仲間がいる喜びー伝える喜びを育てる」ことを大切にしていました。こうした目標と生活(遊び)をつくり、豊かな表現活動をすすめているのがとてもいいです。

実践では、感覚、感触あそびが面白い。寒天あそび、小麦粉ねんど、指えのぐ、片栗粉、パン粉、糸こんにゃく、みんなで大きな紙に描くなどの取り組みなど、2学期、桐朋幼稚園でも試してみたいと思います。

描いた絵をもとに、その子とお話をすることも特徴。「子どもの絵は、見るだけでなく、聴くものである」という新見俊昌氏からの学びを大切に実践している。生活の充実が表現の充実へ。表現の充実が意欲的に生活をする力に結びつく。描くことを通して、生活をみつめる力、認識、感性などが育つ。仲間関係がひろがる。実践と子どもの様子(写真)、絵からその充実が伝わりました。

オヤツの時に、ふと言い出したロシアとウクライナの戦争。そのことがきっかけで絵を描いた子。「せんそうのボタンをおしたら、こんなになる。※真っ赤に塗った絵 ママがせんそうのことおしえてくれた。むかし、おおさかとアメリカがたたかって、みんなきゅうきゅうしゃではこばれてん。かなしい。みんななかよくしたらいいのに…。(後略)」絵とこの子のことばが忘れられません。

3日目全大会では、長谷川義史さんの講演でした。会場の子どもたち、大人たちの心が弾みました。帰ってから地域の図書館で長谷川さんの本をたくさん借りてきて読んでいます。『ようちえん いやや』(童心社)も読みました。

夏休み、たくさんの便りをいただきました。ありがとうございました。返事を書いていますので、もう少しで届くと思います。

夏の特設〜地球市民の時間(総合学習)〜

1学期の終業式の後、5,6年生は特別に登校する日があります。

『特設:地球市民の時間』です。

午前中の4時間を外国語2時間、総合学習2時間ずつ地球市民の一人として学ぶ時間を設けます。

外国語の時間は4人の外国人の先生(英語のネイティブスピーカー)が英語で出身国やご自身の紹介をして下さり、

ゲームや生徒の自己紹介などもします。

通常は4日間日替わりで毎日違う先生と出会い、4つの国や地域のことを学びます。

総合では、人との出会いを大切にしています。

外国から日本に来ている留学生や海外で志を持って活動する日本人などと出会い、そのことを深める学習をします。

今年の5年生の総合では、オーストラリアのクイーンズランド州にある公立の「ウルウィン小学校」で

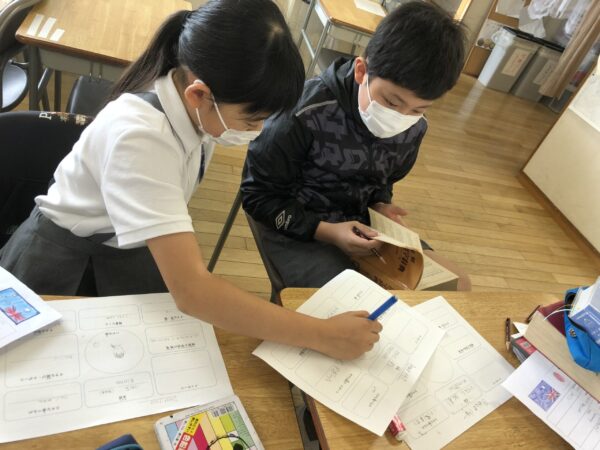

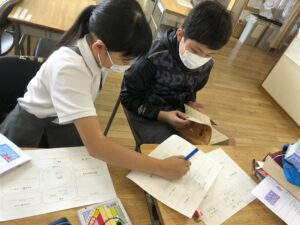

日本語を第2外国語として学ぶ5,6年生から頂いたお手紙に返事を書く、という学習をしました。

まず、「オーストラリアってどこ⁈」から始まり、ウルウィン小学校のHPを見ました。

「きれいな学校!」「おやつの時間があるんだって。」「えー――!いいなあ!」

日本の学校とは違う様子に驚いたり、感心したり。

そして、運命の出会い⁈の「お手紙くじ引き」一人一枚ずつ送られてきたお手紙を引き当て、

その相手に返事を書くのです。

もらったお手紙には自画像とひらがなやカタカナで自筆の日本語が書かれていました。

「うわー!がんばって書いてる」「ぼくたちが書く英語はこう見えているのか…」

「女の子だった!」「男の子だった!」「名前何て読むんだ?」などなど、

ちょっとワクワクしたりドキドキしたり。

さっそくこちらもお返事に取り掛かります。

1日目はまず、日本語。ついつい漢字を使ってしまうけれど、「あ、そっか。」と言ってひらがなに書き直したり、

ふりがなをふったりしました。

2日目は、自分が書いた日本語を英語に“翻訳”します。

友達同士で相談したり、辞書をめくったり、ipadなどを使ってなんとかかんとか…。

多くの子が一番困ったのは「自然広場」。

桐朋小学校の魅力として、自分達が一番好きな場所として伝えたいけれど、直訳の「nature square」で、伝わるのかな…?

すると、早く書き終わった子達が何人かで「ipadで自然広場を撮ってくる」と言って出かけていきました。

しばらくして戻ってくると、子どもの目線で「これがぼくらの自然広場!!」という写真が何枚もありました。

もちろん、お手紙と一緒に送ることにしました。

もう一つ、補助に入っていた先生が「外国に行った時に漢字で自分の名前を教えたら喜ばれた」

というエピソードを話してくれたところから、

ウルウィン小学校の子たちにも漢字の名前をプレゼントしようということになりました。

今度は漢字辞典をめくります。「ハビーバ」「セバスチャン」「クリスチャン」…

「どんな漢字を使えばいいの~~??」それから、ウルウィン小学校からリクエストがあった

「折り紙でカブトを作る」ミッション。

あちらではそれを並べて貼ってこいのぼりにして展示するのだとか。

一人一つは折ろうということで始めましたが、今度はその手が止まりません。

いくつもカブトを折ったり、よく飛ぶ飛行機、鳥、紙風船など、「あれはどうだ、これは折れないんじゃないか」と、クラスの“折り紙マイスター”たちが張り切ります。

相手のことを知る、自分のことを伝える、どうしたら喜んでもらえるか、

そのための手段は、自分ができることは何か…。

海外との行き来がままならない昨今ですが、

一朝一夕では作れない平和のためのコミュニケーションを学ぶ「はじめの一歩」になったでしょうか。

※「地球市民の時間」は例年は4日間ですが、今年度は八ヶ岳合宿を夏に行った関係で2日間に短縮されています。

夏に思うこと

広島の平和公園内に、「被曝アオギリ」の木があります。

私は何度もこの木と会っていますが、今回の下見ではじめてこのサヤを見ることができました。

小学校で大切にしている「アオギリ」もこの木の子孫です。こんな姿になることがあるのか、注目してみたいと思います。

77年目のこの日がめぐってきました。

桐朋小学校が広島を訪れるようになってからも、もう四半世紀です。

これまでお世話になった方のお名前の多くが、今は慰霊の名簿にあります。

今年の秋に修学旅行を予定している6年生。

ここでの出会い、学びのひとつひとつが、かけがえのないものになることでしょう。

世界から核兵器がなくなるその日まで灯り続ける「平和のともしび」を眺めるにつけ、「その日」がまたさらに遠くなりつつある世界の現状をつきつけられます。

関心を持ち、学び続けることの大切さをあらためて心に思いました。