投稿者: tohoblog

夏の特設〜地球市民の時間(総合学習)〜

1学期の終業式の後、5,6年生は特別に登校する日があります。

『特設:地球市民の時間』です。

午前中の4時間を外国語2時間、総合学習2時間ずつ地球市民の一人として学ぶ時間を設けます。

外国語の時間は4人の外国人の先生(英語のネイティブスピーカー)が英語で出身国やご自身の紹介をして下さり、

ゲームや生徒の自己紹介などもします。

通常は4日間日替わりで毎日違う先生と出会い、4つの国や地域のことを学びます。

総合では、人との出会いを大切にしています。

外国から日本に来ている留学生や海外で志を持って活動する日本人などと出会い、そのことを深める学習をします。

今年の5年生の総合では、オーストラリアのクイーンズランド州にある公立の「ウルウィン小学校」で

日本語を第2外国語として学ぶ5,6年生から頂いたお手紙に返事を書く、という学習をしました。

まず、「オーストラリアってどこ⁈」から始まり、ウルウィン小学校のHPを見ました。

「きれいな学校!」「おやつの時間があるんだって。」「えー――!いいなあ!」

日本の学校とは違う様子に驚いたり、感心したり。

そして、運命の出会い⁈の「お手紙くじ引き」一人一枚ずつ送られてきたお手紙を引き当て、

その相手に返事を書くのです。

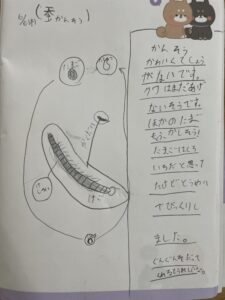

もらったお手紙には自画像とひらがなやカタカナで自筆の日本語が書かれていました。

「うわー!がんばって書いてる」「ぼくたちが書く英語はこう見えているのか…」

「女の子だった!」「男の子だった!」「名前何て読むんだ?」などなど、

ちょっとワクワクしたりドキドキしたり。

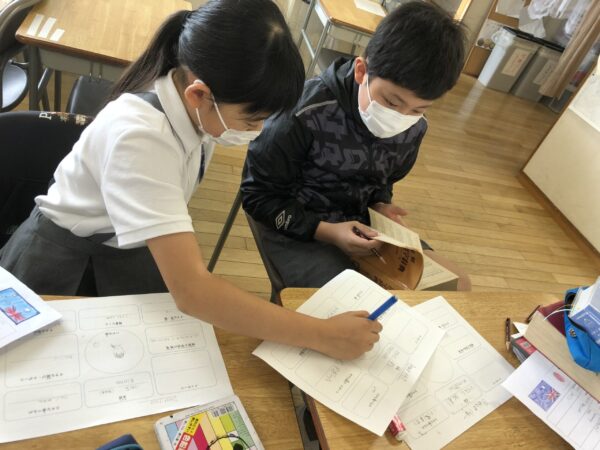

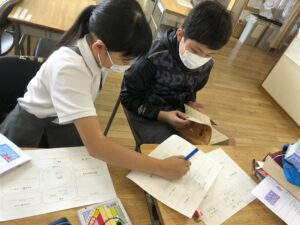

さっそくこちらもお返事に取り掛かります。

1日目はまず、日本語。ついつい漢字を使ってしまうけれど、「あ、そっか。」と言ってひらがなに書き直したり、

ふりがなをふったりしました。

2日目は、自分が書いた日本語を英語に“翻訳”します。

友達同士で相談したり、辞書をめくったり、ipadなどを使ってなんとかかんとか…。

多くの子が一番困ったのは「自然広場」。

桐朋小学校の魅力として、自分達が一番好きな場所として伝えたいけれど、直訳の「nature square」で、伝わるのかな…?

すると、早く書き終わった子達が何人かで「ipadで自然広場を撮ってくる」と言って出かけていきました。

しばらくして戻ってくると、子どもの目線で「これがぼくらの自然広場!!」という写真が何枚もありました。

もちろん、お手紙と一緒に送ることにしました。

もう一つ、補助に入っていた先生が「外国に行った時に漢字で自分の名前を教えたら喜ばれた」

というエピソードを話してくれたところから、

ウルウィン小学校の子たちにも漢字の名前をプレゼントしようということになりました。

今度は漢字辞典をめくります。「ハビーバ」「セバスチャン」「クリスチャン」…

「どんな漢字を使えばいいの~~??」それから、ウルウィン小学校からリクエストがあった

「折り紙でカブトを作る」ミッション。

あちらではそれを並べて貼ってこいのぼりにして展示するのだとか。

一人一つは折ろうということで始めましたが、今度はその手が止まりません。

いくつもカブトを折ったり、よく飛ぶ飛行機、鳥、紙風船など、「あれはどうだ、これは折れないんじゃないか」と、クラスの“折り紙マイスター”たちが張り切ります。

相手のことを知る、自分のことを伝える、どうしたら喜んでもらえるか、

そのための手段は、自分ができることは何か…。

海外との行き来がままならない昨今ですが、

一朝一夕では作れない平和のためのコミュニケーションを学ぶ「はじめの一歩」になったでしょうか。

※「地球市民の時間」は例年は4日間ですが、今年度は八ヶ岳合宿を夏に行った関係で2日間に短縮されています。

夏に思うこと

広島の平和公園内に、「被曝アオギリ」の木があります。

私は何度もこの木と会っていますが、今回の下見ではじめてこのサヤを見ることができました。

小学校で大切にしている「アオギリ」もこの木の子孫です。こんな姿になることがあるのか、注目してみたいと思います。

77年目のこの日がめぐってきました。

桐朋小学校が広島を訪れるようになってからも、もう四半世紀です。

これまでお世話になった方のお名前の多くが、今は慰霊の名簿にあります。

今年の秋に修学旅行を予定している6年生。

ここでの出会い、学びのひとつひとつが、かけがえのないものになることでしょう。

世界から核兵器がなくなるその日まで灯り続ける「平和のともしび」を眺めるにつけ、「その日」がまたさらに遠くなりつつある世界の現状をつきつけられます。

関心を持ち、学び続けることの大切さをあらためて心に思いました。

遊びに没頭すること

桐朋小学校では、

放課後の時間、休み時間を大切にしています。

つまり、時間を忘れて思いっきり遊びこむこと、

遊びも最高の学びであること

遊びも子どもたちの大切なエネルギーになること

先生たちも信じています。

子どもたちは、どんどん遊ぶのが上手になります。

雨の日の後のしぜんひろばは、格好の遊び場。

はだしになりた〜い!

びっしょびしょになりた〜〜い!

と靴下も脱いで駆け出しました。

ひとりが行くと、自然と勇気がわいてきます。

「じぶんも、やってみようかな」という気持ちがふつふつと湧いてきました。

そうなったらもう

心に身を任せるだけ。

どろどろになりながらも

たくさん触って

たくさん嗅いで

たくさん走って

たくさん喧嘩して

たくさん感じて。

ふわふわしているな。

あまいにおいだな。

これは痛いやつだな。

体ぜーんぶを使って、今をたっぷり楽しんでいます。

おや、中でも楽しそうなことが行われていました。

お店が開かれていたり、秘密基地ができていたり、学校中から段ボールを集めてきて・・・。

2学期はどんな素敵なアクションが生まれるでしょうか。

手に触れて、感動に変わること

前回の桐朋小だよりの続きです。⇨前回の記事はこちらから⇦

蚕を育てる中で、さまざまな場面と出会ってきました。

蚕が止まって動かない時、もしかしたら体調が悪いのではないかと心配しましたが

説明文を読んで、脱皮の準備をしている「眠」の状態であることがわかってみんなで一安心。

必要で大切な時間だ、とやさしく見守ることにしました。

蚕が桑の葉っぱをたべる時、小さいころは葉っぱの裏側を舐めるようにして大きくなることを知り、

裏側を向けて桑の葉をおくことにしました。

そして、だんだんと大きくなっていくにつれて、桑の葉を食べる音がパリパリペチペチと「雨のように」聞こえることも体感しました。

蚕がフンをするところ。

「桑だけしかたべていないから、コロコロでかわいいね」なんて言いながら

お部屋のお掃除もやりたい子がたくさん。

フンをしている場面をみて、ホイップクリームをしぼる時みたいにでてきたよ!とキラキラ目を輝かせて報告してくれました。

お部屋を移動する時に、手に蚕がくっついた。まゆを作る時意外にも、足場をつくろうとして

糸をだしているのです。「蚕スパイダーマン」と命名した子にはあっぱれ。

足がタコの吸盤みたいな、爪みたいな、さまざまなものに例える一人一人の気づきにも、毎日感動がありました。

脱皮の瞬間に立ち会えた時は、授業を中断して、

大きな画面に蚕の脱皮を映し出し、クラス全員で見守り、自然と「がんばれ!がんばれ!」と応援の声が生まれていきました。

色が濃くなった服を脱ぐようにして、体を左右に揺らしながら(震えているように見えながら)、最後にはお面を脱ぐように頭がカポっと脱げた瞬間、大きな拍手が沸き起こりました。

そんなふうに、蚕が育つたびに

毎日毎日感動を共有し、悩み、大切に育ててきました。

今では虫嫌いだった子も、「かわい〜」となでなで。

おっと人間の手は蚕にとっては熱すぎるのでした。

実際に蚕とともに生きること、学びをすすめること、本物に触れた学びはたくさんの感動と大切な気づきを与えてくれました。

8月27日WEB説明会/9月3日学校体験会(年長児限定)のご案内【更新】

本校にご興味をお持ちくださる皆様

【8月27日(土)WEB説明会(録画配信)】

時間:9:00〜21:00(この時間内にご家庭内でご視聴ください)

対象:どなたでもお申し込みいただけます。

内容:1学期の小学校の様子、校長あいさつ、中学年の学び、諸連絡など、40分程度を予定しています。

※お申し込み完了メールに閲覧用パスワードが記されます。本HP内バナー「WEB説明会会場」よりお進みください。

【9月3日(土)学校体験会】

時間:70分程度の体験時間枠を4回設定します。

A組 8:50~10:00

B組 10:20~11:30

C組 12:20~13:30

D組 13:50~15:00

※いずれか1回のみ予約可能です。

対象:出願を検討している現年長児とそのご家族1名限定

内容:教室やしぜんひろばなどで活動しながら親子で楽しく本校の雰囲気を感じていただければと思います。

※学校体験会は男女別で予約を受け付けます。間違ってご予約された場合は一度キャンセルをした上で改めてお申し込みください。間違ったままの参加はできません。お間違いのないよう予約をして下さい。

※保護者のみの参加や小さいお子様やごきょうだいをお連れいただくことはできません。お連れいただいた場合、大変恐れ入りますが、受付時に参加をご遠慮いただきます。

※双子のご家庭はそれぞれのお名前で一人ずつお申し込みください。(同じ時間帯の予約に限り、ごきょうだい2名を保護者お一人でお連れいただくことも可能です。受付時にお申し出ください。)

※社会状況を鑑み、実施方法を変更、または中止となる場合もございます。ご了承ください。実施の最終判断は前日正午に本ホームページでお知らせします。必ずご確認ください。

【予約方法と日時】

※いずれも、7月31日(日)から受付を開始いたします。ぜひご参加ください。

トップページ「説明会・体験会予約画面」の紫色のバナーよりお進みください。

(スマートフォンの場合、トップページの中程「入学関連情報」の下段にございます。)

予約開始時刻がそれぞれ異なりますので、以下をご参照ください。

7月31日(日)予約開始

| 予約開始時間 | イベント名 | 対象者 |

|---|---|---|

| 11:00~ | 8/27(土)WEB説明会 | どなたでも |

| 11:30~ | 9/3(土)学校体験会 | 女子枠(年長限定) |

| 12:00~ | 9/3(土)学校体験会 | 男子枠(年長限定) |

・サーバーの混雑を防ぐため予約開始時刻に差を設けてあります。ご確認ください。

・満席の場合は、キャンセルが出た場合のみ予約することが可能です。大変申し訳ございませんが、キャンセルが出た旨のお知らせ機能はございません。ご了承ください。

・学校体験会をご予約後、他の時間に変更されたい場合は、一度キャンセルしてからでないと申し込むことが出来ません。予めご了承ください。(※キャンセル後、満席になってしまい予約が取れなかった場合は、参加することが出来ませんので変更の際は十分お気をつけ下さい。)

・諸状況により、やむを得ず中止となる場合もございますことをお含みください。

桐朋小学校 教務

卵から孵化させて、命を育てる。

3年生の教室には、ある贈り物が長野県から届きました。

中を開くと、黒い小さな小さな粒がたくさん。

これはなんでしょうか。

そうです。蚕の卵です。

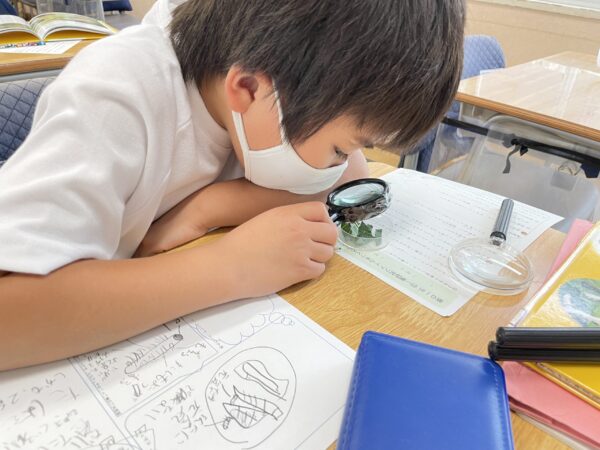

小さな蚕の卵を一人一人が虫眼鏡で観察します。

すると、ある気づきが。

なんと卵が黒色なのではなく、透明の卵の中に、黒い小さな幼虫がいて、その体の色が透けて見えていたので、

黒色の卵だったです。

この日から、3年生は蚕の一生と向き合うことにしました。

毎日毎日、学校にくるのが楽しみ。

今日こそは孵化しているのではないか。まだかなぁ、本当にこの小さな粒から生き物が出てくるのだろうか。

心配になりながらも大切に、25度の室温の中で、じっくりと見守ります。

するといきなり、1ミリほどの黒い体をした”毛蚕”が!

触ったらどうにかなってしまいそうなくらい、小さくて、でもあたたかで、一生懸命生きていました。

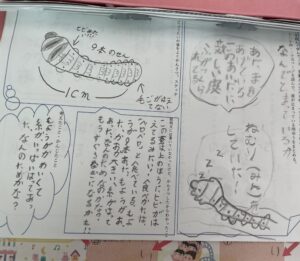

そこからは、『カイコ 科学のアルバム』を読み進める中で、

・説明文を読んでわかったこと

・説明文には書いてなかったけれど、実際に観察したからわかったこと

をまとめ、蚕の研究ノートを作成。

蚕を育てるために、桑の葉を学校中から探し出し、

葉っぱの研究も行いました。

さすが、理科で葉っぱを研究した子たちは、自然とちぎってみたり、葉脈をうつしとったり、匂いをかいでみたり、ちぎって糸が出ないか確かめたり、さまざまな方法で桑の葉の研究をすることができました。

蚕の成長に応じて、おどろきの発見がたくさんあったのですが、

それはまた次回の桐朋小だよりでお伝えしますね!

今日の宿題は、マジックです。

3年生の理科の授業は、

毎回子どもたちの感動と、おどろきで、いっぱいです。

この日の理科は、空気と水の実験。

コップを逆さに向けて、水の中に入れます。口が下に向いているから、お水は入ってきてしまう?

「入らないんじゃない?だって空気も見えないけど”ある”ってさっきやったし・・・」

「なるほど、じゃぁみんなを信じて、本物でためしてみよっか!」

取り出したのは本物のお札。

お札をコップの中に入れて、反対向きにして水の中に沈めていきます。

「えー!本当にやっちゃうの!?ダメー!さっきのは嘘だよー!信じないでー!」

子どもたちはドキドキ。どうなるのか、食い入るように見つめています。

結果は・・・・。なんとお札は少しも濡れていませんでした。

確かめた子どもたちの目はきらきら。

この力を利用しながら、

ピンポン玉を浮き沈みさせるマジックはできる?

風船を水の中ではなしたらどうなる?

缶に穴を一つあけたら中の液体はでてくる?2つあけたらどうなる?

それはなぜだろう?

実際にやってみる中で、空気と水の力を体感していきました。

そう、遊びの中に学びは溢れているのです。

というわけで、

この日の宿題は、お家の人にお醤油刺しでマジックをしてくること。

当たり前にでていたお醤油。

しかし気づかれないように空気穴をふさいで、

魔法の言葉を唱えます。

すると、お醤油はでてきません。

お家の人を驚かせることができました。

お醤油さしでできなかった人は、自分たちで工夫したり、お家の人に協力してもらったりして、

ペットボトルでやったようです。

お急須でやるとできるのですが・・・、こちらはマジック失敗が多め。

穴が大きいと空気の抜け道になってしまっているのではないか?

ここでも新たな仮説がでてきます。

お家の人も一緒に面白がってくれた、マジックの宿題でした。

過程を豊かに育つ人は、発達の可能性をひろげていく[Ⅱ‐306]

幼児期、児童期に、できる・できないことへ強い囚われを持つ人、大人(他者)からの評価の眼差しに縛られている人がいます。それは、できないことはよくない、だからできないことを見通してやらない姿などにあらわれます。

保育や教育を振り返ると、できることばかりがたくさん評価され、できないことには関心を持たない、そうしたことはないかと考えます。できないことの中にある豊かさ―やろうとする気持ち、自分をわかってほしい気持ち、試行錯誤や失敗、困っていること、褒められない自分を傷つけてしまうなど―をわかろうとしているのか。

こうした課題を、過程を豊かに育むことで乗り越えていきたいと考えます。

7月18日、ゆり組の日。いろいろな活動をしました。大工さんチームがコリントゲームを作成し、コックさんチームがカレーの材料を切ったことを取りあげます。コリントゲームでは、みんなでつくろう! ビー玉が釘に当たってどんなふうに進むのか楽しみ、などの気持ちをあたためて、頭とからだ、釘、金槌、木などの道具、材料を使ってつくります。先生から、からだの使い方や道具について説明を聞いて理解します。金槌で釘を打つ時に、片方の手で釘を持ち、片方の手で釘を真っすぐに打とうとします。真っすぐ打ちたいと思っても、釘は曲がってしまうことがあります。指を打つこともあります。緊張や葛藤が生まれます。金槌のどちら側で打つ方がやりやすいのか、先生の話を聞きましたが、自分なりを試してみます。真っすぐに打てると気持ちいい! いい音が響く。もっと自分はやりたくなるけれど、友だちもやりたいと言う。場所は限られ、一度に全員はできないし、周りの人との距離もとらなくてはならない。順番を待ちます。ようやくでき上がって、実際にビー玉を落とす。落とした先に、笑い顔、泣き顔、怒った顔などのコーナーをつくると、もっと面白そう。どこに入るのかドキドキします。

コックさんチームでは、夕飯のカレーを楽しみに、野菜をみんなで切ります。頭やからだ、包丁やまな板の道具、カレーの材料を使ってつくります。野菜を切る時には、支える手と包丁を持ち動かす手、それぞれの動きを自分で考え、力の入れ具合など調整してやってみます。包丁が怖いという気持ちをもった人もいるでしょう。緊張や葛藤が生まれます。支える手を傷つけないように、慎重に動かします。怖い人は先生に支えてもらい、いっしょに動かすことでできて自信を少し持ったと思います。少し慣れると、包丁を思い通りに動かして、切る大きさも思ったようにできていきます。包丁のトントンの音が心地よく響きます。それから野菜の匂いもしてきます。玉ねぎは目にしみます。全部切れて、時間がたつとカレーのいい匂いがしてきました。口に入れると、とてもおいしく、野菜はみんなで切ったものが入っていて、嬉しく、おいしさが増します。「とってもおいしかったね! ごちそうさま。」

小学校のことも話します。7月14日から、4年生八ヶ岳合宿に行きました。火起こしチームの活動を取り上げます。キャンプファイヤーで使う火をみんなで起こそうと、ワクワクした気持ちで始まりました。道具を使うことのワクワク感と、道具を使いこなせないで試行錯誤や失敗をたくさん経験しました。何回もやるうちに、友だちの良さにも学んで、まっすぐに道具を立てる、自分の姿勢をまっすぐに保つなどします。力の加減をしながら、軸がうまく回るようになるとますます楽しくなります。こげたような匂いがしてきます。煙が出ます。軸の近くは熱くなります。周りの友だちの道具の音、火のにおいもしてきます。ようやく火がついたと喜んでも、大きな火、ずっと燃えた火にはなりません。それを何度も何度も繰り返しました。残念ながらこの方法では大きな火をつくることはできませんでしたが、別の方法で火をつけ、キャンプファイヤーの点火に使いました。

年齢が小さい頃は、〇か×か、よいか悪いか、好きか嫌いなどの「二分的思考」と認識が見られます。興味関心、好奇心を持ち、失敗や試行錯誤も含めた豊かな経験が、「中間的世界」「系列化」の思考や認識を育てます。たとえば、コリントゲームの釘が初めはまっすぐ打てなかったけれども、何度もやっていくうちにだんだん真っすぐに打てるようになる。初め怖かった包丁が、少しずつ自由に使えるようになり、自分の考えた大きさに切れるようになる。火は起こせなかったけれども、繰り返しやって、コツを掴み、少し煙が出た。よし、次はもっと回し方を工夫してみよう、(桐朋幼出身の人が、重心などを試行錯誤した手製火起こし器を持って合宿に参加!)などと、過程の経験を豊かに持ち、心を動かします。このようなできる・できないの間を「中間的世界」「系列化」と呼び、それを豊かにしていくことを大切にしています。

幼児期、児童期の人たちから、以前は出来なかったけれどもできるようになった喜びを聴いてきました。できなかったことを何回も練習し、工夫してできるようになった。できなかった自分とだんだんできるようになった自分。自分や他者に対して、前と現在の違いを受けとめられるようになり、自分(他者)の成長をわかる力に結びつきます。また他者に対しても、こういういい側面もあるけれども、よくないと思う面もあるというような多面的な見方ができるようになります。未来についても、変わっていける見通しがもてたりします。

この過程を豊かにして、「中間的世界」「系列化」の思考や認識を育むことが、他者からの評価やまなざしの強さ、「二分的思考」でできないからやらないと諦めてしまうということを乗り越えていくことに繋がると考えます。

過程を豊かに育つ人は、発達の可能性をひろげていきます。

6年生合宿について

6年生の子どもたち、保護者のみなさま

各クラスページにお知らせを載せましたので、ご確認ください。

桐朋小学校

どんな1学期でしたか

雨で迎えた終業日。

屋内で大勢が集まることを避け、終業式はオンライン実施となりました。

グラウンドや体育室開催の可能性をさぐって準備してくれた代表委員の人たちを右往左往させてしまいましたが、そんなことをちっとも感じさせないスムーズな進行でした。本当に感心してしまいます。

一年生がパートナーさんへのお手紙を読んでくれました。国語の時間に勉強したひらがなを使って、ていねいに一文字一文字書いてありました。受け取ったパートナーさんも嬉しそう。大変和やかな雰囲気が画面から伝わりました。

続いて、一年生のリードで「なつだ」(阪田寛夫 作詞/山本直純 作曲)を歌います。

♫なつだ うみだ およげ うたえ

なみも ちゃぷろん よんでる ららら〜

追いかけっこをするように交互に歌う曲なので、応える歌声がいろいろな教室から響いてきました。

(2学期は、みんなで一緒に歌いたいものですね!)

校長先生は、1学期のいろいろな学年の活動、勉強をスライドで紹介してくれましたね。

みんながわくわく、たのしく過ごしたことがよくわかりました。

2年生は、1学期にがんばったことや、夏休みに楽しみなことを発表してくれました。

最後に、安全担当の先生からとっても大事なお話がひとつありましたね。

「◯と◯に気をつけよう!」どちらも漢字一文字。もちろん、わかりますね?

川や海や湖、花火やキャンプ、楽しい時間だからこそ、気をつけましょう。

4年生は、いよいよ合宿に出発です!夏の自然をいっぱい味わえますように。

5年生と6年生は、外国語と地球市民の時間の特設授業を経て、来週八ヶ岳に向かいます。

どの学年も、素敵な夏休みになりますように。