投稿者: tohoblog

創立80周年を迎えて [Ⅱ‐281]

桐朋学園は、今年度創立80周年を迎えています。桐朋学園は、国立市にある男子部門、調布市にある女子部門、音楽部門の3部門から成り立っています。3部門は、それぞれの歴史と教育の特色を持ち、部門の教育と運営に主体性と責任をもっています。それが相互に良い影響を及ぼし合い、学園全体に大きな活力を生み出しています。

桐朋幼稚園と桐朋小学校は、「女子」部門にあります。「女子」部門の教職員として、どのような「女子」(女性)に関する教育をすすめていくのか、創立80年をきっかけに改めて考えていこうと思いました。

現在の日本において「女子」(セクシャルマイノリティもきちんと位置づけるべきですが、できていません)という視点から考えてみますと、ジェンダー、経済や仕事、政治などで様々な大きな課題があります。「女子」(女性)について過去をみれば、敗戦後まで女性は参政権がなかったなどがあります。現在、世界中で日本の「女子」(女性)は酷い状態におかれた現実があります。たとえば、国会議員女性比率は140位/156カ国(同じような国はありますが、候補者の男女割を導入し女性政治家を増やすなど変化させています)、管理職に女性が占める比率139位/156カ国、OECDの中では断トツ最下位(2021年)です。他にも、男女間の賃金格差、企業の取締役、研究者、医師、法律職など女性比率が最低レベルです。

こうした過去と現在に対して、保育や教育では「のびのびと〈あなたらしく〉」、「ともに学び、成長できる仲間づくり」、「日本社会における「女子」に関する教育の大切さ。『不平等のままではいけない』。あなたの社会は、自分(たち)が変える社会」をすすめることなどが大切な課題になっていると考えます。

過去と現在の状況から、「女子」の育ちや社会についてもっと考え、取り組むことが必要と考えます。そして、未来は「ジェンダーにこだわらなくて済む社会」にしていきたいと思います。

保育、教育を通してどんな社会を実現していきたいのかを考え合い、実践を通して社会に発信していきたいと思います。

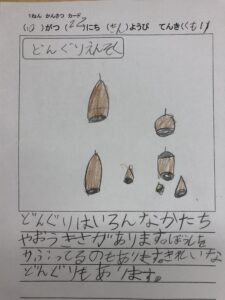

どんぐり!どんぐり!

自然広場や遠足でひろってきた、た~くさんのどんぐり。

さて、こんなにあるどんぐりをどうしようか??

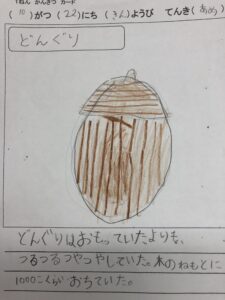

その1…かんさつ。普段、何気なく触ったり拾ったりしているけれど、よーく見るといろんな発見がありました。くらべてみると、拾う場所によって形や大きさ、色の付き具合がちがいます。

・そとはつるつる、なかはかりかりしている。どんぐりのぼうしはコロコロしている。おおきさは、たぶんひとさしゆび(こどもの)のさきぐらい。

・どんぐりはつるつるしています。ちゃいろいのや、すながついているのもありました。ほそいのやアーモンドみたいなかたちや、ちいさいのもありました。むいたらちゃいろいかわがあった。

・どんぐりをつめでひっかくときいろくなったよ。でもどうやったらつるつるのどんぐりに、ひびができるのかなーとおもったよ。

・うしろからめがでています。

わってみたり、皮をむいてみたりして、中身も見てみました。

その2…さんすう。ちょうど、2ケタの数の勉強をしていたので数えてみました。

誰が一番多いかな?!

忘れちゃった人や拾わなかった人もお手伝いして、みんなそれぞれ工夫して数えました。

パッと見たら誰が多いかわからないし、いくつなのかわかりにくかったけど、10ずつまとめたら「10,20,30…」と数えやすくなりました。

次の日は、どんぐりと同じだけのタイルを出して“どんぐりたし算”。

自分と違う数の友だちを探して持っているタイルを「あわせていくつ?」と合体させてみました。

数を合体させる時はロング父さん(10のタイル)はロング父さん同士、いちこちゃん(1のタイル)はいちこちゃん同士だとうまくいきました。

その3…どんぐりアート。

美術で使っている木工用ボンドとクレヨンと画用紙で思い思いにどんぐりを使ったアート。

「ぎゅっておさえないところがっちゃう…」「どんぐりにクレヨンでかおがかけたよ!」

「どんぐりがたったよ!」作りながらもまたまた発見。

どんぐりが公園で遊んでいるところ、どんぐりが蛇に食べられそうになっているところ、

どんぐりころころの歌を歌いながら歌詞の通りにかいている人、

どんぐりの家族が住んでいるお家を書いた人、どんぐりを並べて字を書いた人、

みんな違うけど、どれもステキなどんぐりアートができました。

他にもどんぐりを使ってできること、あるかな?

「やじろべえやこまを作ってみたい」

「どんぐりって食べられるんだって」

「えっじゃあ食べてみたい!」

深まる秋と共にどんぐりへの興味も深まっているようです。

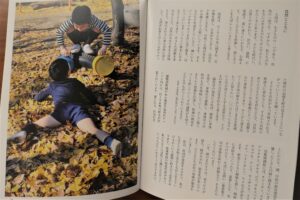

大きなプラタナスとともに[Ⅱー280]

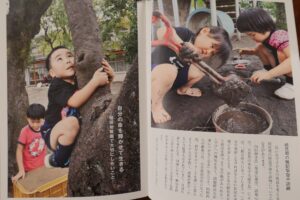

園庭に大きなプラタナス(和名。科名はスズカケノキ科。花基:4~5月/果期:11月)の木があります。

左は夏に、右は秋に撮影

プラタナスは、暑さが厳しい季節に、たくさん木陰をつくってくれます。そして、園庭で遊ぶ子どもたち、砂場でじっくり遊びこむ子どもたちを強い日差しから守ってくれています。風が吹くと、葉の音が聞こえて気持がいい。暑さが和らぎます。

右は、『初等部ブックレット№5 一人ひとりの、幸せな子ども時代のために』28、29頁

秋から冬にかけて、プラタナスの大きな葉が毎日ひらひらと落ちます。落ちてくる葉を子どもたちと見て、どこから落ちてくるのか上の方を見ると、プラタナスの大きさに改めて驚かされます。

葉は、園児の顔全体が隠れてしまうほど大きなものもあります。庭いっぱいに落ちて散らばった葉は、おままごとの材料となったり、砂場にこしらえたコンロや砂山の土台などに使われます。ちぎってご飯(砂)の上にかけておかずになります。集めて空中に撒いてみたり、集めて飛びこんだりします。たたかいごっこの場面では、盾やお面になります。

右は、『初等部ブックレット№5 一人ひとりの、幸せな子ども時代のために』16、17頁

学園のたくさんの樹木に囲まれた環境の中で過ごしてきて、木々や花々に目にとめるようになりました。冬芽に励まされることも増えました。

11月3日の「天声人語」に、街路樹のことが書かれていました。プラタナスについて、「たとえば東京都内では35年ほど前には5万本(街路樹として)あったが、いまや半分に。」「(急減した理由として考えられることは)秋になると落ち葉が大量で、毛虫もポトポトと路上に落ちる。どうしても苦情が増えます。(海老澤清也さん『街路樹は問いかける』)」。そのことから「強めの剪定」が「広ま」っているそうです。

それから、気候変動危機に対して、「熱波や水害が続くいま、主要国は気候変動に対処するため街路樹の力を最大限に活用しているという。「プラタナスのような暑さに強い木を増やし、枝を存分に伸ばして木陰を広げています」。それなのに日本では、落ち葉対策もあって強めの剪定が広まり、緑陰の面積が減っているという」とも書かれていました。

考えさせられます。すぐに何かできるわけではありませんが、考え続けたいと思います。

私は、子どもたちと木々のある園庭で過ごす毎日を大切にしたいと思います。活き活きと心ゆたかに過ごした経験は、一人ひとりのこころやからだに沁みこむものだと思います。そして、自然が失われることに対して、立ち止まり、考えていくことに繋がると信じています。

2年生の遠足

2年生は2回目の遠足です。秋は、祖師谷公園に歩いて出かけました。

公園では先生たちからのミッションがありました。

公園内の地図に6つのしるしが。そこにそれぞれ先生が待っています。

待ち構えている先生から、「ある」問題が出題されます。

その問題を一つずつ正解していき、見事6人の先生の問題を正解するとゴールです。

各クラス4人の班ごとに、チャレンジしました。例えば

「秋の食べ物といえば?」

「自分の手よりも大きいはっぱを持ってきて」

「15cmのものを持ってきて」

などです。秋にちなんだ問題です。15cmの問題はちょうどこの時、算数で「長さ」の勉強をしていましたから、旬な問題でしたね。これが難しかった!

ゴールの後は、自由時間。遊具で遊んだり、だるまさんがころんだをしたり、基地をつくったり、おにごっこをしたりして、遊んで過ごしました。お弁当もおやつもごちそうさまでした。

「列の間をあけないで、声を掛け合って歩こう!」

道中、声を掛け合ってがんばって歩いたよね!遠足、楽しかったね。

11月6日(土)の考査について

受考者のみなさま

ご確認くださりありがとうございます。

11月6日(土)の考査は、予定通り対面で実施いたします。

指定の受付時間に、本校までお越しください。

1組目 8:00

2組目 10:30

3組目 13:20

提出用書類(資料イ・資料ウ)にご記入の上、お忘れなくお持ちください。

教務

11月5日(金)の考査について

受考者のみなさま

ご確認くださりありがとうございます。

11月5日(金)の考査は、予定通り対面で実施いたします。

指定の受付時間に、本校までお越しください。

1組目 8:00

2組目 10:30

3組目 13:20

提出用書類(資料イ・資料ウ)にご記入の上、お忘れなくお持ちください。

教務

素敵な秋のひと時を

早いもので、11月となりました。

爆発的な感染者数が連日報じられる中で緊張しながらスタートした2学期。

学校の活動もたくさん制限されて、残念な思いもたくさんありました。

ですが、幸いなことに少しずつ良い状況になってきているようです。

学校は人と人が交わる場所。

放課後に大勢で駆け回って遊ぶ姿、各クラスを回って委員会の報告をする高学年の姿、学年混ざっての団活動・・・

「あたりまえの日常」の場面が増えてきて、本当に嬉しく思います。

しぜんひろば委員は、長い竿をあやつって柿もぎをしていました。

今日は「芸術の秋」のスナップを紹介します。

3年生は「世界の歌シリーズ」のまとめとして、プレイルームでクラスの歌の発表会をしました。

スウェーデン、ドイツ、オーストラリア、メキシコ、ポーランド・・・

どれも大好きな曲ばかり!広い部屋で思い切り声を出して楽しみました。

4年生は、工作室の外の机でオリジナルの黒板作りに精をだしていました。

秋の日差しの中、とても気持ちよさそうです。

桐朋小学校は、明日からしばらく休校です。

基本的な注意は怠らずに、気持ちの良い秋を思い切り楽しんでください。

休校中は、学校には立ち入ることができません。忘れ物などないようにしてくださいね。

保護者専用ページをご確認ください

在校生・保護者のみなさま

11月1日発信

「民舞発表会の動画公開 追加公開のお知らせ」と、「民舞発表会の動画販売について」

二つのお知らせを専用ページ内「全ての保護者の方へ」に更新しました。

ご確認ください。

教務

ソーラン節〜4年生〜

先週木曜日は民舞発表会でした。

子どもたちにとっては久しぶりに、午前中は1~3年生に自分達の踊りを『見られる』、

午後は5・6年生の踊りを『見る』貴重な機会となりました。

10月に入っても夏を思わせるような暑い日が続く中、

体育室やグラウンドで練習に励みました。

学年で練習を始めてからは徐々にかけ声も大きくなり、踊りを楽しむ姿が多く見られました。

子どもたちの感想を紹介します。

▶ 一番いいと思ったのは、エイサーです。来年、大だいこをやりたいです。アラキンが「オーディションをやるんだよ。」といってた。だから、今からエイサーの練習をするぞー!!

▶ 私がおどりおわったとき、足ががくがくしていました。たぶん、つかれからだと思います。(あーつかれちゃった)。

▶️ 6年生のななずまいがいんしょうにのこった。○○となにがいいかまよいながら見てた。やちはらい、どうやってまわしているか気になった。おどりがそろっていてすごかった。

▶ 一番私の中で印象に残ったのは、6年生の「七頭舞」です。学校生活が最後なので、おどりの発表も最後でした。それだからこそ、楽しく元気よくおどっていたと思いました。見ていてつい、私が2年後どんなはかまを着て、道具を持っているという映像をそうぞうしてしまうくらいきれいでした。

▶ ぼくは、ソーランブシをやりました。楽しかったです。七ずまいやあらうま、はながさやいろいろあり、みんなががんばっていて、ほんとうにすごいと思いました。こんど、五年生、六年生になって、もっともっともっとすごくかっこよくやりたいです。

▶ ぼくは3日前、かぜをひいて休んでしまった。でも、でることができてよかった。さいご、1年生か2年生がソーラン節がすごかったと言ってくれて、うれしかった。

▶ 今日は、初めてみんなにソーランぶしを見せることができてよかったです。私はこのためにれんしゅうをつづけてきました。いろいろまちがえたけど、かけごえが大声で言えてよかったです。でもきんちょうしました。でも、はれてできたことがうれしいです。

▶ 最初はうまくおどれるかな?と思ったけれど、最後はみんなが拍手をしてくれたので、安心しました。一番なつかしいのは、1年生の荒馬です。小学校に入学して、運動会の日に初めてみんなに見せて、こんなふうにおどっていたんだなと思いました。来年はエイサーなので、がんばっておどりたいです。

▶ 今日は、まちにまった民舞発表会の日でした。まずさいしょの発表は1年生でした。少しずれたりまちがえたりしていたけれど、それが1年生らしくてとってもかわいかったです。とってもなつかしくて、退場のひもをまわす所が当たりそうでドキドキしていたなぁとか、色々なことを思い出しました。

▶ さいごの言葉のときに、「ソーランぶしがかっこよかった」っていってた。うれしかった。

▶ すごくあつくて、すごくつかれた。でも、うまくできてうれしかった。いち番最後にやった七ずまいは、ものすごーーーーーくかっこよかった。それに今日、おねえちゃんが七ずまいをおどっていたから、(おねえちゃんみたいにきれいにおどってみたーい)と思った。さ来年が楽しみだなぁー。それに、うまくできてよかったー。

▶ ぼくは今日まで、ソーラン節が一番はく力のある民舞だと思っていました。でもエイサーの時、(あ、これ一番はエイサーだな。)と思いました。早く来年の民舞、エイサーをやりたいです。

憧れ、懐かしさ、自信、期待、緊張、いろいろな気持ちが生まれた民舞発表会でした。

22年度考査、集合時刻について

受考者、保護者の皆様

10月29日正午時点、22年度考査は対面で行う予定です。

「受考者専用ページ」を併せてご確認ください。

【追記】

ご登録のメールアドレス宛に本日正午に送信いたしました内容の一部を訂正いたします。

各日の2組目の集合時刻に誤りがございました。

正しくは、10時30分です。

HPの受考者専用ページの記載が正しいものとなります。

ご心配、ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。

ミライコンパスメールにて、正しい時刻に訂正したものを送信いたしました。(12時30分ごろに送信しました。)

HP受考者専用ページとあわせて、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

尚、万一メールが届いていない場合は、恐れ入りますが本校までご連絡をお願いします。

教務