投稿者: tohoblog

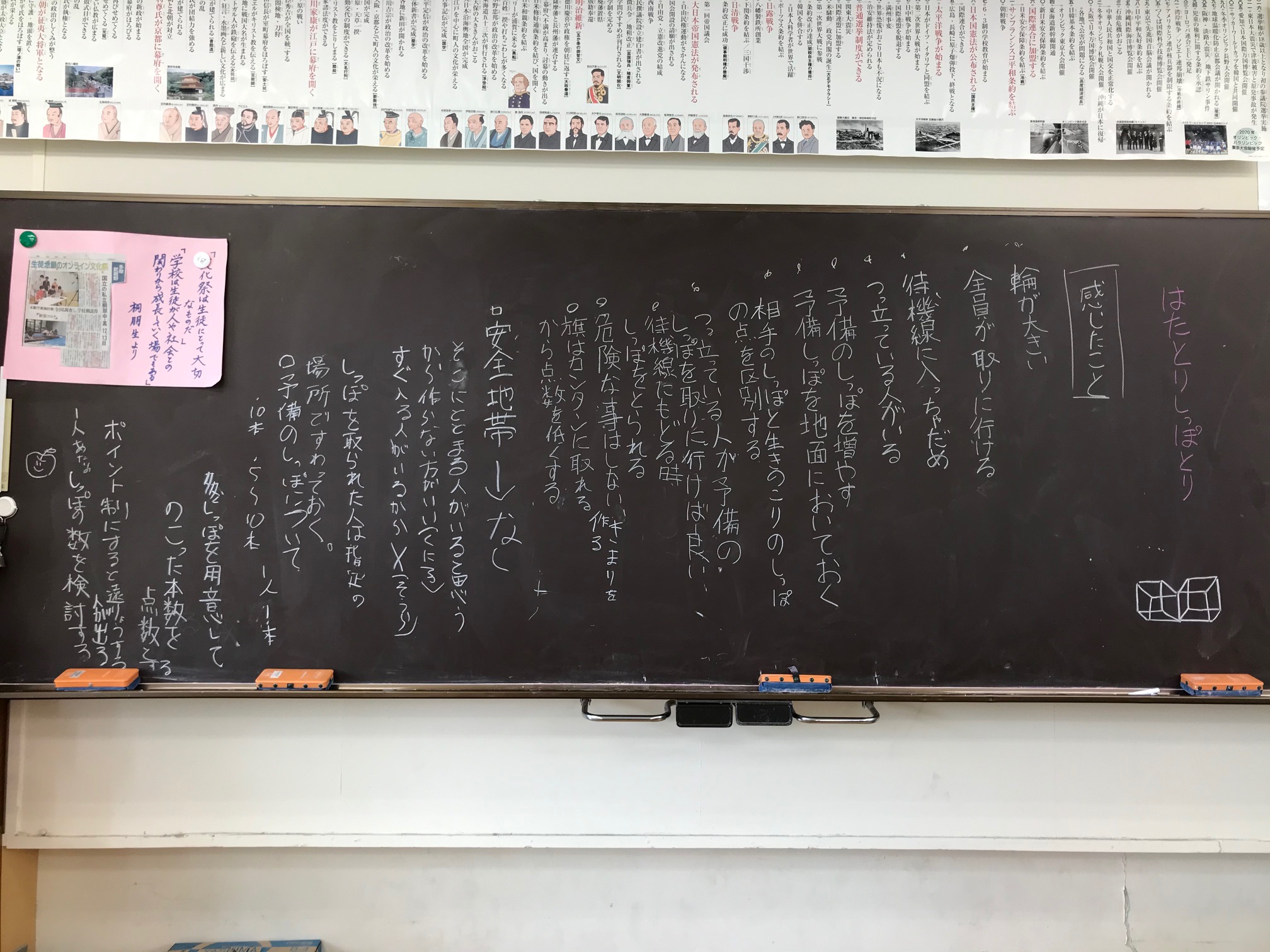

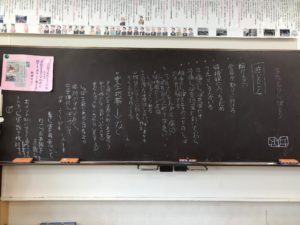

運動会の競技を自分たちで

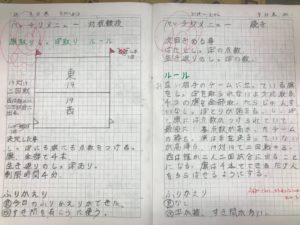

ミニ運動会に向けて、6年生では自分たちが行う対抗競技について考えています。

例年は旗取りをやることが多い6年生。しかし今年は身体接触を避けるために旗取りはできません。

そこで一から意見を出し合って、少しずつ候補を絞っていき、「旗取りしっぽとり」という競技を行うことになりました。しっぽとりをしながら、点数の高い相手の旗を狙っていき、しっぽと旗の合計得点が高いチームが勝ちになります。

競技が決まっても、心配なことはたくさんありました。

「最後の運動会なのに、開始してすぐしっぽを取られてしまったら悲しい。」

「そしたら復活用のしっぽを用意すればいいんじゃない?」

「旗取りの時は旗がお互い1本ずつだったけど、そうするとその1本に集中してしまって密になるから、2本にしたらどうかな。」

大まかなルールを決めてから実際にやってみると、そこでも課題はたくさん見えてきました。

また話し合いです。

「思ったより旗を取るのが簡単だったから、旗の周りの円を小さくした方がいいと思う。」

「自分のしっぽを取られるのが怖くて動いていない人がいたから、復活は何度もできるようにしたら?」

「安全地帯をつくると、そこに留まってしまう人がいるから、なしにしよう。」

「旗としっぽの点数はそれぞれ何点にする?」

時間が足りずこの日の話し合いはここまで。

一人一人が、よく考え発言していました。まだまだ話し合いは続きそうです。

今年だけの6年生オリジナル競技。どんなものになっていくか楽しみです。

黒板が意見でいっぱいに。

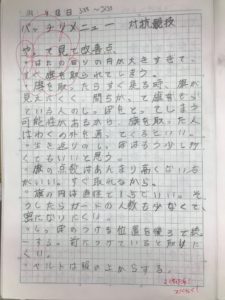

自学ノートより。やってみて思ったことをすぐまとめています。

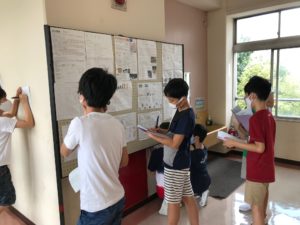

パートナーさんと一緒に「クイズ!学校たんけん!!」

2学期が始まって1週間。9月1日(火)の総合の時間に、1年生と5年生とのパートナー活動「クイズ!学校たんけん!!」を行いました。例年なら4月の末にパートナーさんと一緒に「学校たんけん」を行いますが、コロナの影響でなかなかできなかったので、まだ夏休みも明けて間もない頃でしたが、5年生が1年生にクイズやミッションを作って、学校たんけんに連れて行ってくれました。

「第4体育室にぼく(5年生)を連れて行ってください」というミッションや、「桐朋小学校はなんさい?」「学校のトイレは全部でいくつ?」などなどのクイズを、パートナーさんから出してもらって、一緒に考えながら学校の中を探検しました。

7月の七夕以来久しぶりのパートナー活動で、最初はちょっぴり恥ずかしそうにしていた1年生も、一緒に回って楽しくクイズやミッションをやり、笑顔がとってもはずんでいました。もうずいぶん学校に慣れてきた1年生ではありますが、こうやってパートナーさんと学校の中を回るのは、やっぱり特別な時間のようです。よかったね!5年生、ありがとう!

好奇心・安心感・感動 [Ⅱ-238]

今週の自治の時間、しぜんひろばと理科園での活動(生物の観察、ひろばの探索、水草を増やす取り組み、雑草とりなど)をしました。

理科園からしぜんひろばに水草を移動させる際に、へびを発見! 捕まえて身体を触わってみたり、素手でとんぼを捕まえる子たちもいます。

毎回、活動時間を終えても、しぜんひろばで生き物と触れあう子たちがいます。

頭を自由にして、自ら何かを探す、味わう《好奇心の時空間を》持っていていいなと思います。

しぜんひろば委員の子どもたちと活動していると、自分の目や手や耳で確かめ、自分の体験を豊かにし、満足していることが伝わってきます。自分の能動的な行為による結果によって満足する、低・中学年の人たちのためにもなっているなど、それが次の行動の動機づけになっていると思います。

午前中の保育では、雲梯、アスレチック、畑を中心に子どもたちを見守り、いっしょに活動しました。畑のまわりには、大きなカマキリやカナヘビがいて、捕まえられる子が増えました。生き物との触れ合いが多い子どもたちの眼筋の力はたいしたもので、遠くの虫の動きにも反応します。そしてすぐに近寄り、すばやく指で掴むなどよく動きます。また、高いところにある蝉の抜け殻や虫、実などをとるための知恵(例 ビールケースの積み上げ)と協働(例 ビールケースの支え)もすすんでいます。

上の学年の子の姿を見ている子たちが(ああやればいいんだな)、「わたし、これができないの」「あのお兄さんたちもはじめは雲梯にぶら下がることもできなかったんだよ」なんて話すと(自分もできるようになるかなあ)と思うようです。

初めて棒おりができるようになった喜びを伝えてくる子がいたり、クライミングにこわごわ挑戦している子の姿も目に入り、そっと見守ります。

心がけているのは、安心感をたっぷりと、安心感に満たされるなかで、自ずから動きだし、自分で確かめ、自分の体験を豊かにしていくこと。そして、豊かな経験をし、脳内の神経回路に取り入れた分だけ成長すると思います。

左 しぜんひろばの丘から。右 畑(トマト、ナス、サツマイモなどが育つ場所のまわり)

左 しぜんひろばの丘から。右 畑(トマト、ナス、サツマイモなどが育つ場所のまわり)

2001年 9 月11日、同時多発テロが発生しました。テロの恐怖、テロの背景にあるさまざまな課題(真実、報道、貧困の蔓延、麻薬不法取引、貿易(格差のない経済関係、実際は得られる利益の差)など)と解決(平和、安全(保障))のために考え続けます。「イデオロギー」「政治」「宗教」などいかなる事情であれ、正当化できません。

今年度の出願について

インターネットを利用したWEB出願となります。

来校いただく必要はありません。

出願の際は、本校ホームページのトップページ右側にある緑色のバナー〔出願はこちら〕をクリックし、手続きのページにご移動ください。現在は、出願サイトをご利用いただくためのメールアドレスの登録を受け付けています。

①出願者の情報登録手続き 9月17日(木)12:00~10月3日(土)23:59

②受考料の振り込み手続き 10月 1日(木) 0:00~10月3日(土)23:59

出願サイトにて期間内に①と②を行っていただくことで、出願手続きが完了となります。

出願方法の詳細については、〔インターネット出願のご案内〕をご参照ください。

見学会のご参加ありがとうございました

お暑い中、仙川にお越しくださりありがとうございました。

駆け足でのご案内となりましたが、

その中に、ワクワクするひとときがありましたら幸いです。

お手間をおかけしますが、WEBアンケートにご協力ください。

今年度は予定の説明会が多数実施できず、

ご希望に添えなかった皆様には大変申し訳ありませんでした。

まだまだ気の抜けない日々が続きます。

どうか皆様、お健やかな日々をお過ごしくださいますよう。

桐朋小学校

第6回WEB説明会ご参加の方へ

本日9時より、第6回WEB説明会を開催いたします。

トップページ、下部のバナー「WEB 説明会 会場」よりお進みください。

お申込み受付完了メールにてパスワード(PW)をお送りしております。

このPWを、コピー&ペーストしてお使いいただくことをおすすめいたします。

21時までご視聴可能です。ご家族みなさまでごゆっくりご覧ください。

(お電話でのお問い合わせは、勝手ながら16時までとさせていただきます。)

ご視聴後、アンケート記入をお願いいたします。

複数回ご参加の方にはお手数をおかけいたしますが簡単なコメントをお寄せいただけると幸いです。

桐朋小学校 教務

6年生との「トピックス」授業 [Ⅱ-237]

◆校長先生がやってくれる授業なので、つかれる授業だと思っていた◆

6年生との授業「トピックス」があった日の終わりに、学級で「一日の出来事で、一番心が動いたことやその時の気持ちを書」いたものを読ませてもらいました。そこには、

「校長先生がやってくれる授業なので、つかれる授業だと思っていたけど面白かったです。でも、『トピックス』の話題を考えないといけないので面どくさいです。」

「今のことを話すって言っていたから大変なのかなって思っていたけど、全然楽しかった。今日は『防災』のことについて話して、もっと備えた方がいいなと思った。」

「授業では東日本大震災のことの自分達の経験のことをグループやクラスで話し合いました。みんな『こんなことが起きたんだぁ~。』とか『うそえ~!?』とかいろいろなことが頭の中で浮かびました。」

などの率直な気持ちが書かれ、たのしく読みました。「つかれる授業」「(「やってくれる」に心づかいを感じて)『トピックス』の話題を考えないといけないので面どくさい」などの感想も受けとめながら、一人ひとりが主体的に学び、主人公となる授業をしていきたいと思います。

3~5歳児学級の子が集まって、「あっ、なにかいる。」「えんちょうせんせい、ほうき かして!」(ビールケースも積み重ねて)

3~5歳児学級の子が集まって、「あっ、なにかいる。」「えんちょうせんせい、ほうき かして!」(ビールケースも積み重ねて)

◆一人ひとりが社会の出来事を自分なりにとらえて交流しよう◆

授業では、4人学習班で自分のトピックを話し、交流する時間をとります。今回出されたものを紹介します。

「私のトピックは、最近家族で、テニスの大阪なおみ選手が黒人差別について話していたことなどを朝ご飯の時などに話しています。昔は、白人用のバスと、黒人用のバスが分けられていたりしたらしいです。なぜ『黒人』というだけで、差別をされなければいけないのかが不思議です。」

「ぼくのトピックは、ブラックパンサーという映画のブラックパンサーを演じている黒人のはいゆうさんががんで亡くなってしまったことです。自分も、ブラックパンサーを見ていたし、マーベルという会社が出している、アベンジャーズというぼくが気に入っている映画にも出ているからです。とても悲しいです。」

「コロナウイルスの感染者が出た病院の人たちがひぼう中傷を受けていることをニュースで知りました。だって自分が怪我をしたり病気になったりしたときも病院の人たちに助けてもらうし、今の時期一番がんばっているのも病院の人たちなのに、なぜそんなことが出来るのか、ぼくは不思議に思いました。」

「モーリシャスの重油が流れた事件だ。油が湖の中に入ってしまい、とるのが大変で、今も撤去作業をしている。湖にいる魚が死んでしまうので、今後そういう事故はなくしてほしい。」

そうした自分のトピック、友だちのトピックを交流して、社会の担い手としての根っこを育ててほしいと思います。その子の授業での発言や授業の終わりのまとめを読ませてもらうと、私の学びがひろがります。

5歳児学級の木のぼり名人。「せみのぬけがら はっけん!」(両手いっぱいに)

5歳児学級の木のぼり名人。「せみのぬけがら はっけん!」(両手いっぱいに)

◆9/1のトピック 防災の日◆

私からの投げかけは、「防災の日」について考えようでした。

テキストは、『特別授業3.11 君たちはどう生きるか』(国語 あさのあつこさん、歴史 池澤夏樹さん、地理 鎌田浩毅さん、理科 最相葉月さん)と、『日本子ども文詩集 2011年版』を使用。なぜ、日本は地震が多いのか。地理、歴史から学び考えてみよう。東日本大震災を体験した子どもたちの綴ったものを読んでみよう、などの内容でした。

「今日、四人班で話し合った時、その頃を覚えていない子がたくさんいました。自分もその中の一人。東日本大震災の時、お父さんは出張で宮城に行っていて、『食料を買いたくても買えなかった。』『この地震があってから地震の時になる音が大嫌いになった。』と話していました。私はそれをきいて、地震って怖いんだなと改めて思いました。」

「班の中で話していた時に、「もし何か一つ持ってにげるとしたら、何を持っていくか。」という話になりました。その時に「けい帯電話」という人がいて、それもそうだな~と思ったけど、私だったら「定期券」や「身分証明書」を持って逃げると思います。理由は、一人の時だったらお母さんとかを探しやすいし、自分の証明になるからです。」

「やはり大きな地震があると、いつもの訓練のように机の下にもぐる事は難しいのだなと思った。机ごとゆれてしまうほどの大きな地震がきたら、私は何をしたらいいか分からなくなってしまう気がする。お母さんなどが迎えに来る事ができなくなってしまったら不安で仕方ないと思う。」

「地震は見えない危険であって、雨や風と違ってすぐ逃げられないのが怖い。ぼくは地震の時になる『チャーランチャーラン』の音が、理由は自分でもわからないけどトラウマになってしまった。」

「今日の授業を受けて、『防災の日』はすごく大切な日なんだなと思いました。首都直下型地震が起きると言われているので、しっかり防災しないといけないな、とすごく思いました。私は自分の家でどのような対策をしているか知らないので、もちろん非常食の場所とか知りません。なので、すごく怖くなりました。今日、家に帰ったら、親に色々聞いてみようと思います。」

「自分は東日本大震災があった時の記憶はありません。でもパパとママから聞いたことはあります。私は保育園にいたそうです。そのあとパパが車で迎えに来てくれた、という話を聞きました。」

授業後には、家族を第一に逃げる、大切にしているぬいぐるみを持ってなども教えてくれました。

(小学校グランドでは、1年生が水鉄砲で気持ちよさそうに。みんなで鬼ごっこをする3年生の姿も)

(小学校グランドでは、1年生が水鉄砲で気持ちよさそうに。みんなで鬼ごっこをする3年生の姿も)

もう一つの「9月1日」。それは、『9月1日 母からのバトン 樹木希林 内田也哉子』の本からの学びでした。しかし、時間がなくなってしまいました。授業前に描いたとおりにはすすみません。

(新しくなったブランコも気持ちいいね。「カブトムシを見つけた!」)

(新しくなったブランコも気持ちいいね。「カブトムシを見つけた!」)

◆「トピックス」の授業では◆

・身近な問題から地球全体の問題も考え合い、一人ひとりに自分なりの意見を持てる力を育んでほしい。

・毎回、一人ひとりの考え、感想を大切に交流し、多様な見方、とらえ方を学んでほしい。

・自分が何をしたい人間なのかを探してください。

などを願って、子どもたちと成長しあいたいと思っています。

大太鼓に挑戦!

5年生の体育ではエイサーに取り組んでいます。

夏休み前に一通りの踊りをやってきた子どもたち。休みをはさんでも、踊りはしっかりと身に付いていて、最初から最後まで力強く踊り切っていました。

そこで昨日は、みんなで大太鼓に挑戦することに。

6台の大太鼓をみんなで協力して倉庫から出し、班で一人ずつ担いで踊ってみました。

大太鼓は担ぐだけで一苦労。お互い助け合いながらなんとか担いでいました。

実際に持って踊ってみると、大太鼓の大きさ・重さもさることながら、その音の大きさにもびっくり!

「楽しかった」

「足がうまくあがらなかった」

「どうやって体を使っていいのかわからなかった」

これまで使ってきた締め太鼓とはまた違った楽しさや難しさがありますが、そこを感じることができた時間でした。

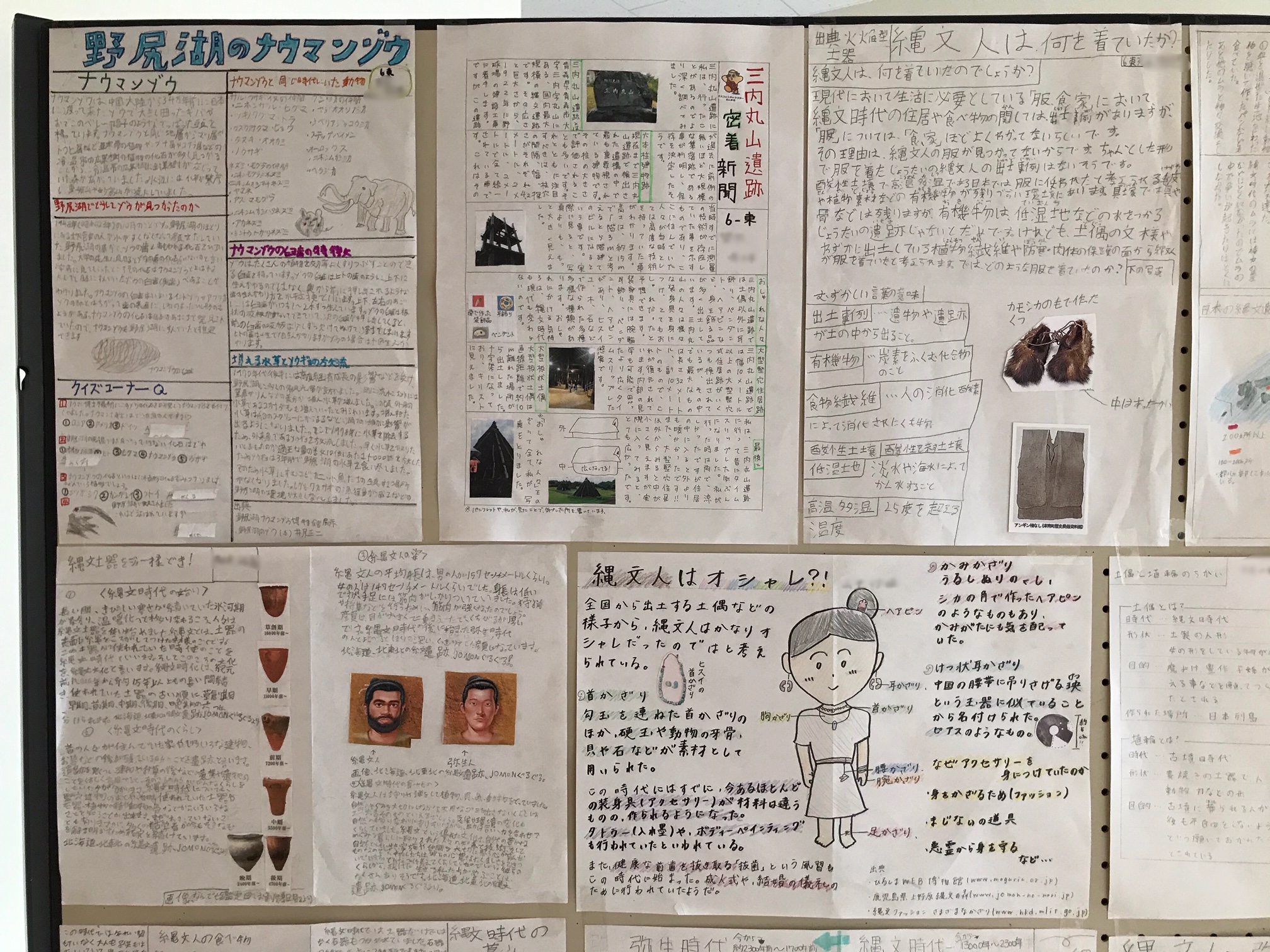

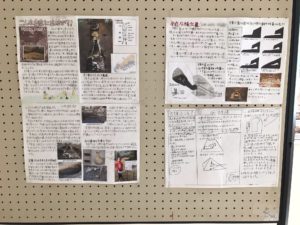

歴史の壁新聞づくり

6年生は社会の夏休みの宿題として、これまでに学んできた時代の中で、自分でさらに知りたいと思ったこと、深めていきたいと思ったことについて調べ、壁新聞を作るということをしました。タイトルの一部を紹介します。

『卑弥呼』 『縄文人時代の衣食住』 『源氏物語について』 『こんな身近に古墳が!?』

『聖徳太子新聞』 『縄文人と弥生人』 『平安時代の遊び』

『野尻湖のナウマンゾウについて』 『三内丸山遺跡密着新聞』 『国風文化について』

どれも興味深いテーマばかり。写真や絵などを織り交ぜながら、見ていて楽しい新聞ができあがりました。実際に古墳や遺跡、資料館に行けた人もいたようで、新聞にもその熱量が表れていました。

社会の授業では実際にこの新聞を掲示し、みんなで見合いました。友だちが書いた新聞を興味深く読み、新たな発見や学びもたくさんあったようでした。

放送での始業式 [Ⅱ-236]

短い夏休みが終わりました。2学期もどうぞよろしくお願いします。

始業式は、新型コロナ禍のため、放送で行いました。

はじめに6年生の代表委員の人たちが、こんな2学期にしていきたい、こんな学校にしていきたいということを話してくれました。ありがとうございました。

続いて、私から。みなさんに、どんな2学期にしたいか、どんな学校にしたいかを考えてみてほしいと思いました。

そして夏休みにいただいたお手紙を紹介しました。

「2学期、いつもみたいに学校に行けるといいな。」

「2学期、学校で友達と会うのが楽しみです。」

「庭の草むしりをがんばりました。学校でおにごっこをして遊びたいです。」

「社会で地図を作るため、散歩をしています。」

「夏休み『ヘアードネーション』をしました。私はこういう活動があるのを知りませんでした。(中略)こういう活動があるのを知って、私のできることは少ないけれど私にできることがあり、それをやっていく事が大切だな、と感じました。私でも出来る事をもっと探していこうと思います。」(8月26日、園庭の雲梯の上でくつろいでいた年長の子が、「わたし髪の毛を伸ばしているんだ」「髪の毛を病気の子に渡したいと思っているんだ」「お姉ちゃんから話を聞いたから」などと伝えてくれました。)

「小学校最後の夏休み、短いですが楽しみたいと思います。七頭舞がんばります。」

次に、『みんなの声の木』に書かれた各クラスの願いを紹介しました。

「学年かんけいなく仲よくなりたい。」

「(しぜんひろばについてたくさんの願いがあり、たとえば)川をきれいに、生き物を増やしたい。」

「(いろいろなクラスからの願いをまとめて)一人ひとりが考えを持ち、お互いを大切にし、楽しく学べる学校にしたい。」

あらためて、『みんなの声の木』をみんなで実現していきたいと思いました。

最後は、「75回目の終戦記念日」を考えて、被爆者の谷口稜暉さん(16歳の時、郵便配達中に長崎市で被爆。自転車ごと吹き飛ばされ、気がつくと熱線で背中一面が焼けただれていました。それから2年近くはうつぶせのまま。痛みと苦しさに、何度も『殺してくれ』と叫んだそうです。毎日小学生新聞8月15日より)の「人間が人間として生きていくため、地球上に一発も核兵器を残してはならない」という願いを伝えました。皆さんと「戦争の事実」「戦争経験者からの伝言」を学んで二度と戦争のない世の中にしていきたいと思います。

一人ひとりが、どんな2学期にしていきたいか、どんな学校にしたいかを考え、実現していこうと、最後に呼びかけました。

上、下の写真は、幼稚園の子どもたち(園庭の工事も)

上、下の写真は、幼稚園の子どもたち(園庭の工事も)