投稿者: tohoblog

新年度がはじまりました

夏と冬が同居する春休みが終わり、いよいよ2025年度が始まりました。

この数年、満開のソメイヨシノは先生たちしか愛でることができませんでしたが、

今年はうすいピンク色の花びらが始業の日まで子ども達を待っていてくれました。

先日、一足先に桐朋女子中学・高等学校の始業式が校庭で行われていました。

新入生のあいさつでは、3月に桐朋小を巣立った卒業生の声が聞こえてきて、小学校の先生たちも思わず足をとめて聞き入っていました。

始業式は、昨年度5年生の代表委員(すなわち、新6年生ですね!)が見事に進行してくれました。

それぞれ、1つずつ進級したことを、みんなで拍手でお祝いしました。

明日、新しく1年生72名を迎えます。

みんなで、楽しい1年を作っていきましょう。

各種届出用紙の印刷はこちら

~出席停止明けに提出する書類の確認~

※第2種、第3種学校感染症の場合は、「登校許可証」 ・・・ 医師の記入が必要です。

※インフルエンザ、コロナウィルス感染症の場合は、「登校申請書」 ・・・医療機関にて診断後指示された期間療養し、回復が認められた場合保護者が記入します。

★ 「 携帯電話/音声ありGPS携帯届 」の印刷はこちら

卒業前にいただいたメッセージ [Ⅱー421]

卒業前にいただいたメッセージを、春休みに読ませていただきました。卒業生の皆さん、ありがとうございます。

■私がこの6年間を振り返ると、ずっと遊んでいました。日々の学校生活で、勉強よりも遊びの時間の方が多かった気がします。

でも、桐朋は、「1+1=2ですよ」で学びを終えるのではなく、「どうして1+1=2になるの?」と、私たちにたくさん問いかけ、考え、色々な発想を生み出させてくれます。そして、先生が生徒に同じ目線で話しかけてくれます。私はこうしう桐朋教育を受けるうちに、自然に「桐朋っ子」になりました。

桐朋は、一人ひとりを尊重して、誰一人同じ人はいないと、一人ひとりに寄り添ってくれます。

今の私は、そんな桐朋小学校が大好きです。

■桐朋小学校はすごく楽しいところです。私はめちゃくちゃ桐朋が好きです。自分のクラスが好きです。

初めて1年生として学校に行く時は緊張すると思いますが、少しするとパートナーという心強い5年生が一緒に子どもと学校に行くはずなので、安心して大丈夫だと思います。

桐朋は自由な学校です。

とりあえず色々なことにチャレンジしてみてください。失敗しても「もう一回やろう」と思わせてくれる先生や友だちがいるので、私は色々なことにチャレンジでき、この学校が好きになれました。

パートナーというのは卒業してもずっとパートナーなので、いつでも心強いパートナーがいるんだと思ってください!

小学校生活6年間思いっきり楽しんでください。

■僕は整理整とんができなくなったり、文字が汚かったりしたけれど、それでも両親や学校の先生方のおかげて、少しずつ直すことができるようになりました。それ以外にも友だちとのトラブルなども多くありましたが、時間を経ていくうちに自らの力で解決することができるようにもなりました。そして、自分の好きなことをする時間と一緒に勉強をある程度両立することのできる環境を支えてくれました。

■私は桐朋小学校が大好きです。

色々な事にチャレンジできる所、いつも応援してくれる先生たちが大好きです。

元気な子どもたちの笑い声がよく聞こえてくる学校です。

私はすごく6年間楽しくて、あっという間でした。

「おいしい算数」など、勉強も楽しく学べます。

私はこの学校で勉強以外の大切なものをいくつも学びました。

大人になったらできない事もいっぱいしました。

どろんこになったり、池に落ちたり、私はこの学校にいくつかの大切なものをもらいました。

バナナの皮が本当にすべるのかを実験できる、子どもの疑問にとことん付き合う学校です。私はこの学校が大好きです。

桐朋小学校で良かった。

1955年、初等部創設メンバーの一人である中野光先生が「私のやっている教育は果たしてこれでいいのだろうか」と疑う教師がいる学校、「もうすこしましにならないものだろうか」とみんなで問い直すことができる学校、「いま」を大事にする教育をすすめる学校をと、話してくださったことを思い出します。

学園、学校をつくり、支えてくださった生江義男先生は、「日々新しい教育をつくり出す試みを重ねていく。『創造』、『改革』、『試行』であるべき」と励ましてくださいました。

いただいたメッセージを励みに、よりよい園、学校にしていく努力を重ねていきます。

写真は、5日(土)の午後、56年前ご卒業された10期の皆さんといっしょに過ごした時間に撮りました

いろいろな方に支えられて [Ⅱー420]

3月下旬、桐朋学園ご出身の東京慈恵会医科大学の方々にお会いして、学園との繋がりや日頃支えていただいていることへの感謝の気持ちをお伝えする機会がありました。

●2023年度、初等部教職員の研修会

岡部正隆先生(桐朋小のご出身。東京慈恵会医科大学副学長(解剖学講座 教授)*)より、『色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン~色覚が異なる人たちへの配慮と工夫』を学びました。**

ご講演内容は、〇「異常と言わない」色覚の呼称について、〇色が見える仕組み、〇色弱の人の色の見え方、〇色弱の人の頻度、〇色弱の人の色覚は劣っているのか、〇色弱の人は何に困るのか、〇カラーユニバーサルデザイン(CUD)、〇学校における配慮と指導、〇家庭での工夫 などでした。

ご講演より、「色覚は感覚の多様性の一つであり、血液型と同様、様々なタイプがあります。けれども、正常色覚とされる多数派の子どもと、色の見え方が異なるため、色覚の差異を超えて、子どもが同じように学べるようにするには、学校でも工夫や配慮が必要」だということを学びました。色の見え方が異なること児童がいることを前提に、違いを超えて同じに学べるよう、授業で図表などの表わし方、チョークやビブスを変えるなど、取り組みをすすめてきました。

教育現場で、『色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン~色覚が異なる人たちへの配慮と工夫』がひろがることを願っています。

*NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構副理事長。桐朋学園初等部同窓会Hp桐朋との繋がりVol.51~52 インタビュー記事掲載 **桐朋小学校Hpコラム「風」 初等部の『インクルーシブ教育』をつくるための学び合い[Ⅱー356]

●食物アレルギーによる事故

2012年、調布市内の小学校で、「食物アレルギーによるアナフィラキシーの疑い」で亡くなられた児童がいました。(調布市立学校児童死亡事故検証委員会報告書)その時の衝撃、悲しみ、そして取り組みの大事さなどを学んできました。

2022年、調布市が「食物アレルギー対策10年のあゆみ 事故が風化することのないよう、次の10年に向けて」として、再発防止の取り組みをまとめました。その中にはご遺族の「悲しみというものは時を経ても減ることなく、今も私たち家族それぞれの心の中に、当時のままに満ちております。」「折々の季節に遺してくれた、彼女のさまざまな言葉や表情を想う日々を、変わらず過ごしています。」「しかし一方で、年月を経るにつれ娘の存在が私たちだけのものではなくなり、社会のあちこちに痕跡を残し始めていることも感じています。」などと書かれていました。2012年に起きたことは、ずっと心に留めて過ごしてきました。

事故後、市内の園児、児童、生徒のアレルギー症状発症時の対応で、東京慈恵会医科大学第三病院の専用電話がつくられ、救急搬送の受入れ、アレルギー症状の判断等に係る相談ができるようになりました。

本校でも、食物アレルギーによるアナフィラキシーの疑い、心配のあった時には、ホットラインでご相談をさせていただき、対応することができました。

●2020年度以降、コロナ禍対応

学園の理事である薄井先生(東京慈恵会医科大学)に、コロナ禍の対応について、何回もご相談をさせていただきました。さまざまなご助言をいただき、コロナ対応をすすめることができました。

●2024年、東京慈恵会医科大学と桐朋学園の包括連携協定の締結

これまでの生徒の研究室訪問に加え、10月には岡部先生に「遺伝子カウンセラーについて」のご講演をしていただきました。このような学びもあって、東京慈恵会医科大学を志望する生徒が増えています。

子どもたちを守り、教育活動を支えてくださり、ありがとうございます。

写真は、しぜんひろば、園庭の様子から。今年も、同窓会の皆様よりいただいた枝垂桜が花を咲かせています。

下の写真は、子どもたちと行きたかった公園。

「できそう」「おしい」を目指す体育

3学期、器械運動を行いました。

4年生は、少しずつできていく感覚を自分一人でなく、班の4人で感じられるように、声のかけ方や学び方を身に着けていきます。授業でポイントを抑えながら、ヒントを出し合います。

例えば、1~3年生の学びをふまえて、4年生の器械運動の鉄棒では「足かけ上がり」や「後方足かけ回転」にチャレンジします。普段使わない体の使い方をしたり、体を後方に投げ出すような動きをするので、怖いと感じる人もいます。

「できるかな」

「むりかも」

と思う人ももちろんいます。

でも、体育の学習では「できる」は最終のゴール地点であり、そこを一番に目指すのではなく、「できる」にたどり着くまでを学んで、みんなでだんだん上達していくことを分かち合うことを目指しています。大事なことは

「技ができそうとか、おしいは失敗ではなく、ちょっとできるようになっているんだ」

ということをみんなで理解して学ぶことです。

このことを、特に器械運動の授業では繰り返しメッセージとして、発信していきます。

「おしい」=「できない」ではなく、「おしい」=「できそう!」「少しできるようになった」なのです。

この意識の持ち方で、学んでいきます。子ども同士で

「さっきより、いい感じ。もう少し〇〇して!」

「おしいまできてる!」

「もっと、〇〇して!」

などの声かけから、明らかに応援しながら、一緒に学んでいる様子が見えます。この「おしい!」を大事にできるということは、チャレンジの気持ちを大事にできるということなのです。失敗してもいいのです。

最後の授業までには、たくさんの「おしい」感覚から「できそう」になる手ごたえを感じ、中には「後方ひざ掛け回転」のゴールにたどり着く人もいました。

だれかが、さっきよりおしいとき、できたときに

「お~!!!」

「やったじゃん!!」

などの歓声が上がるのも特徴です。このよい雰囲気や感覚を自分だけでなく、周りの友だちも感じているところが素敵です。

「できそう!おしい!」を目指して、みんなで学んでいく体育。

もちろん「できた」や「もっとできた」も大事にします。

こんな風に一人一人個人の目標を班で共有し、我がことのように協力し合っています。

おめでとうございます [Ⅱー419]

第66回 卒業式を行いました。72名が卒業をしました。皆様、ご卒業、おめでとうございます。

式では、卒業生とともに学んだことを2つ話をさせていただきました。

1、中嶋涼子さんとの出会い

中嶋さんは、桐朋小3年生の時に、原因不明で下半身不随となり、車椅子での生活を送っています。突然のことで、中嶋さんは、みんなと違う、できていたことができなくなったなど、希望を見出せずにいた時に、ある映画との出合いに心を動かされ、変化します。その後も、いろいろなことに出あいました。中嶋さんは、苦しみや葛藤に向き合い、人生を活き活きと楽しんでいます。

中嶋さんの話を聞いた、皆さんからの感想を紹介させていただきます。

・ぼくは人と違うところが多くて、それが嫌でした。でも「人と違うことを楽しむ」ということを聞いて、元気が出てきました。

・ダメだったことを考えるのではなく、良かったことを考えた方がいいと言われたことが心に残りました。ぼくは、何で自分だけ、自分はダメだと考えたけれど、涼子さんの話を聞いて、ぼくなら大丈夫と思っていきたいです。

・私は歩けるし、走れる。体も自由に動かせる。なのに「やれない」と思ったことは、あきらめてしまうことがあります。でも、車椅子になっても色々なことに挑戦する中嶋さんを見て、やりたいと思ったことをやらなくてどうすると思いました。

中嶋さんの話を聞いて、勇気を持ち、挑戦をしよう、環境のバリアフリーはすぐにできなくても、心のバリアフリーをしていきたいと願った人がたくさんいました。

君たちが持っている豊かな可能性と、もてる力を十分に開花させて、みずからの充実のため、自分以外のために大いに役立て、未来を切りひらいてください。

2、自分史の取り組み

誕生前から2歳頃までを保護者や家族から聞き書きする取り組みでした。皆さんが書かれたことからです。

・誕生の時、僕の頭が出るたびに、1分間に140回あった心拍が、なんと44回位まで下がって、病院の先生が慌てていたので、お母さんも不安になって、「このまま赤ちゃんに会えなかったらどうしよう」と、頭が真っ白になりました。先生が僕の頭を機械でつかんで引っ張り出して、やっと僕が生まれました。一気に引っ張り出さないと心臓が止まってしまう状況だったなんて、初めて知ったので、ちょっと怖くなりました。生まれる時、命の危険にさらされてたけれど、先生たちががんばって処置をしてくれて生まれたので、あの時つくしてくれた人に感謝したい。

・(誕生後)「お子さんが怪我をして病院の救急に向かっていますので、病院に来ていただけますか」。お母さんの胸に鋭い不安が走り、心臓の鼓動が急激に早まり、息が詰まりそうになったそうです。頭の中が真っ白になり、手の震えが止まらないまま病院に向かったことを鮮明に覚えているそうです。

・(自分史に取り組んで。まとめとして)母や父から話を聞いて、子育ては百%大変だけど、赤ちゃんは可愛いからやっていけるんだろうなと思いました。動画、写真、話を聞いて、私を凄く愛情込めて育ててくれてることを凄く感じました。母は18時間も陣痛を耐えて結局手術で生んでくれて、すごく苦労したんだと思いました。そして、何事も当たり前ではなく、私が家族が大好きで、親も家族が大好きで、一緒に温かく笑顔で元気に過ごしていることの喜びを感じました。

誕生後、命の危険があった、乗り越えてきたという人も複数いました。私には父や母がいて、その父や母にも、父や母がいてと、そのうちの誰かが欠けていなかったら、私はいません。命は奇跡でつながっていると表現した人がいました。

ぜひ、授かった命を大切にしてください。命を大切にするということは、自分を大切にすることであり、自分と繋がってる他を知り、大切にすることです。そして、幸せをひろげて、恒久の平和を、不断の努力で保持し、将来に向かって充実、発展させることです。そうした社会、世界にしていきましょう。

一人ひとりが、桐朋小で培った自主性を発揮し、これからも大いに学び、語ること、生きる希望と平和な未来を求め、自らの可能性を信じてのびゆくこと、他とつながり合って生きていくことを願います。

卒業おめでとうございます。

卒業生の保護者の皆様には、お子さんの桐朋小学校卒業を心からお祝い申し上げるとともに、あわせて、今日までの桐朋教育に対する温かいご理解とご協力に厚く感謝申し上げます。ありがとうございました。

おめでとうございます [Ⅱー418]

ゆり組(年長)の人たちが、修了を迎えました。おめでとうございます。保護者の皆様、おめでとうございます。

修了証書を受け取る場面では、名前を呼ばれ、まっすぐに自分の足で歩き、いい顔でした。たんぽぽ組(年少)、ばら組(年中)と生活し、大きな成長を感じました。

3学期、『さくらばやしを めざせ』のおはなし、表現をつくり、発表しました。絵を描き、台詞を考え、衣装や表現を試行錯誤しました。「がっきたい」は、おはなしとその場面に合う音のイメージを豊かに、スリットドラム、サンダーストーム、フレクサトーン、カバサ、バスタムなどの楽器を奏でるなど、みんなで成功させました。たいへん素晴らしかったです。

3学期、桐朋幼稚園を卒園したくらきさんが、ご自身のつくった物語『じゅうにしのかくれんぼ』を園で読んでくださったことを思い出しました。くらきさんのように、ゆり組の皆さんは自分たちで素敵なお話をつくり、表現していました。

修了証書を受け取る時に、一人ひとりの顔を見ながら、先生が心を込めて名前を呼びました。一人ひとりを大切に思う気持ちが伝わってきました。

保護者の皆様が、一人ひとりに、とっても温かい拍手を贈ってくださいました。お家の人たちは、これまでにお子さんを、ゆり組の人たちのことを大切に育てられました。

いろいろな人から皆さんは愛され、大切にされ、つながって生きています。

4月からは、小学生。どんどんできることが増えて、安心して、自信をもち、自由に大きく育ってほしいと思います。

修了した皆さんは、ひのきの会の人たちになります。たいへんおめでとうございます。(こうした内容を伝えたいと思って話しました。)

保護者の皆様へ

お子様のご卒園、たいへんおめでとうございます。

保護者の皆様、一つの節目を迎えられて、嬉しいですね。

それから、今日まで桐朋幼稚園でともに過ごしてくだって、ありがとうございました。

桐朋幼稚園でご一緒に子育てし、見守り、支えられたことに感謝しています。

年少から、年長3学期までの成長記録をみると、身長は20㎝以上、体重は10㌔以上増えたお子さんがいます。一人ひとりの伸びは違いますが、どの人も大きくなりました。身長、体重などの目に見えるところだけでなく、やさしさや逞しさなどを育んで成長しました。

楽しいこと大好き、人が大好き、仲間が大好き、遊びの大好き…な健康な心をもった人たちに成長しましたね!

幼稚園は、年間160日~170日、3年間だと合計で500日を過ごしてこられ、いろいろなことがあったと思います。できなかったことができるようになったり、できなくても、夢中になって取り組む姿など、成長を感じられたことでしょう。

一人ひとりにとって、大切な一つの節目ですから、どんなことが心に残っているのかを話しあってみてください。自分は、この時のことがたいへん心に残っているよ、一緒に笑って楽しんだね、など、話してみてください。

そのような時間、やりとりは心に残ります。また、成長を感じるものです。

そして、自分はだいじに育てられたんだな、自分は愛されているんだな、親ってありがたいな、などと感じます。

これから、ますます いろいろなことができる、わかるようになるから、大人としては「もっともっと」と思いがちです。そうした時に、そのままの子どもを認める、いまのあるがままを認めることも大切にしてください。

歌人 小島ゆかりさんのうたをご紹介します。

そんなにいい子でなくていいからそのままでいいからおまへのままがいいから

桐朋幼稚園でともに過ごした「ひのきの会」の人たちが、命を大切に(自分を大切にすることであり、自分とつながっている他を大切にすること)、ますます成長していくことを願います。修了おめでとうございます。(という内容をお話させていただきました。)

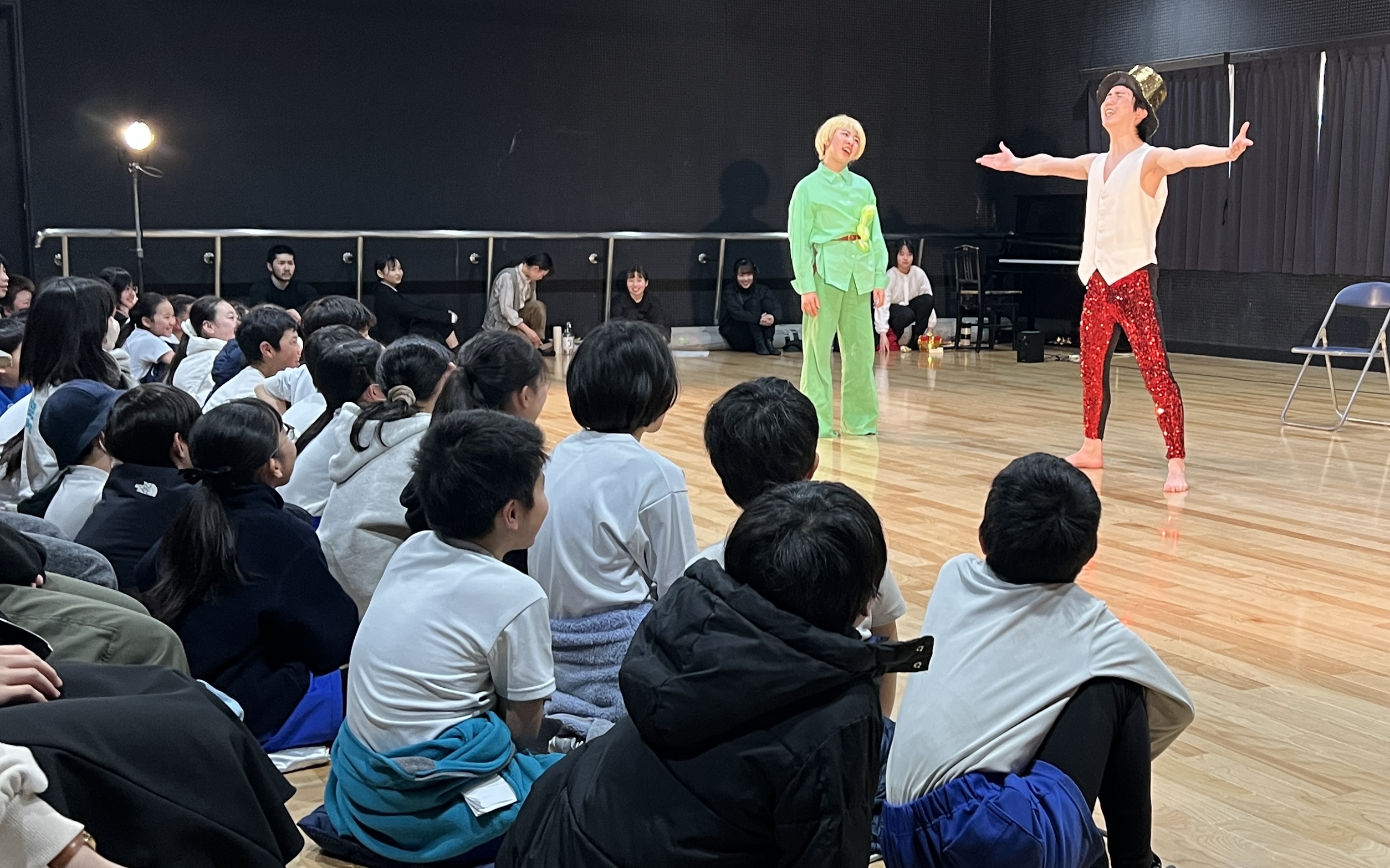

5年生が芸術短大の卒業公演『星の王子さま』の稽古を見学させてもらいました!

桐朋芸術短大には、稽古場面を事前に見学させてもらいました。

本物の劇練習場面をみる経験はとても貴重な体験。『星の王子さま』迫力満点でした!

・ただ、声を出しているだけではなく、体で心で表現しているところが凄いと思いました。

・演技が上手くてびっくりした。全部セリフを覚えているのも凄いと思った。いろんな星の人たちが全員おかしい人たちで面白かった。

・ナルシスト的な人が出てきて、面白かった。演劇はリアルだった。

・最初は怖いかなぁと思ったけど、見ているうちにどんどん楽しくなっていきました。顔の表情がすごくて、本当にそこにいるみたいでした。今度これをいかしたいです。

・最初の飛行機が落ちる時、本当に痛そうだったけど、ちゃんと倒れる演技をしていてすごいなぁと思った。みんな迫力があって役の気持ちが伝わってきました。

・プロペラを演技する人たちがすごかった。本物のプロペラみたいだった。いっぱいセリフがあるのに、それを全部覚えるなんてすごすぎ!

・1番面白かったところは「いいから、拍手してくれ!」と言ったところです。続きが気になるのでまた見たいです。

・みんなすごく大きな声で堂々としていて、めちゃめちゃかっこよかったです。

・動きがたくさんあって、本当にすごかった。転ぶ動作などもリアルで衝撃を受けました。あんなに多いセリフや動きを覚えるなんて。近くで演劇が見れて素晴らしい経験でした。

・最初から迫力がすごくて、星を見ている時とか、本当に後ろに星があるみたいで振り返っちゃいそうだった。3・4年生の私たちの劇とは全く違った。ドラマとは全然違くて、演劇もいいなぁと思った。

・バラの人が美人で声がすき通っていてすごいと思いました。

・赤いスパンコールのズボンの人がすごく面白かったです。赤いお花の人の劇も、マフラーの話も面白かった。

・初めて見たお話だったけど、面白くて感動した。もうちょっとお話したり、サインなどをもらいたかったです。

・バラの人とか面白い花の気持ちになって見れてとても良かったです。みんな歌が上手でこんな機会があってめちゃめちゃ楽しかった。また見れる機会があったら見たいです。広島に見せに行くなんてすごいなぁ。

今後のまとめの会の劇に活かせるといいです。

春を迎えて [Ⅱー417]

1、2024年度もたくさんの人と出会い、学びました

6年生と私たちに、東京大空襲の体験を話してくださった元木キサ子さん(本校関係者)や竹内静代さん(3月12日東京新聞に記事が掲載)、皆さん、広島修学旅行で証言をしてくださった笠岡貞江さん、碑巡りをしてくださった山岡美知子さん(被爆体験伝承者1期生)、皆さん。大久野島で毒ガス製造の加害、被害について話してくださった山内正之さん。その後もいろいろな方と出会い、学んできました。先日は、車椅子インフルエンサ―の中嶋涼子さん。たくさんの方に支えられ、励まされ、命のバトンを引き継ぎました。ありがとうございました。

今回、今年度も共同研究者として来園され、いろいろと学んだ久保健太さんについて書きます。久保さんには、2016年度より共同研究をお願いしてきました。2018年度より実施した3年保育において、子ども観、保育観、園づくりなど、たくさんのことを学んできました。ありがとうございました。

久保さんは、現在、大妻女子大学で学生たちと学び、桐朋幼稚園で共同研究を続け、横浜で子育て支援者たちとの工夫を重ね、大日向小中学校(日本で初めてのイエナプラン教育に基づく学校)の理事を務めるなど、活き活きと過ごし、「命と学びの哲学」を探究されています。

ここからは、久保さんの本『生命と学びの哲学―育児と保育・教育をつなぐ』(北大路書房、2024年)を少しご紹介する形で、学んでいることを書きます。

現在、教育において、授業や指導のマニュアル化、数値化が進み、結果重視、成果主義の徹底などが進行する中、「同質化」や「均質化」ではない子どもの育ちとは、保育、教育とは、などの根っこを久保健太さんの著書に学んでいます。

久保さんは、青年期の終り頃、葛藤の最中に生活綴方を探究された大田堯さん*と出会いました。大田さんから「失敗や葛藤を、人間の成長にしっかりと位置づけること」を学んで、エリク・H・エリクソンら先達らの理論、思想に深く学び続け、人間発達における葛藤の大事さなどを本書で描きます。本書は柔らかい文体で、ご自身の理論、思想を綴り、育児日記や子どもの写真とエピソードなども多数あって、抽象的にならず深く学ぶ、考えることができます。

本書の章立てです。

序章 生命の教育学

第Ⅰ部 世界の奥行きが、人間に火をつける 葛藤の中で、間違えながら、人は育つ

第1章 自然・生活・学びをめぐって /第2章 「主体的・対話的で深い学び」をキーワードに /第3章 日常生活と民主主義と教育をつなぐ理論

第Ⅱ部 世界が動き、人が試みるとき、そこに学びが生まれる

第4章 乳幼児の学びの理論としてのドゥルーズ/ガタリ理論 /第5章 遊びの語り方を変えよう /第6章 感覚が湧き出ちゃうし、収まっちゃうときの主体性 /第7章 「ちがう」「かかわる」「かわる」に込められた教育思想 /終章 倫理・手のひら・民主主義

全体を貫いているキーワードは、「主体性」「基本的信頼」「自己決定(自己発揮、自己主張)」「自主性(主導権)」「奥行き」「センスーその人にとっての世界の意味、感覚的な意味」「センス・オブ・ワンダーー奥行きに感応しちゃう驚き心」など。そうした世界観を背景に持ち、子どもの育ちや学びを意味づけています。

私は久保さんから学んできて、幼稚園や小学生の人たちが失敗を繰り返し、試行錯誤して、成功に近づいていく姿に、その背景にはできなくたって見放されない、基本的信頼があることを捉えられるようになりました。この感覚がある人は、安心して挑戦をくり返しています。学ぶことで、子ども観がひろがりました。

久保さんの人間観、学習観は、人間だから「つまずき」「まちがい」「ゆきどまり」「とまどい」が起こり、それらを経て、自分という人間を太らせていく、それが「学び(学習)」というもの。また、「学習者たちが世界(環境、事物)から自分たちなりの意味(センス)を感受することも重視し、そうして感受した意味をも知識として認めるものにしていきたい」と願い、「新しい学び観」として、「世界の奥行を「センス」として感受することを「学び」として重視する、そのような提案が教育哲学の分野では生まれてきています」などを述べています。このような学習観は、私が大切に学んできた生活綴方教育の思想(子どもは表現を通して、自らを変化、成長させていく主体者。表現を通してつながり合う仲間)、実践とつながり、大切にしていくものと捉えています。。

*大田堯さんは、ご自身の教育観を変えたのが生活綴方だと言われ、生活綴方の思想、「生活綴方における「生活と表現」―佐々木昂の仕事をふり返りながら」などを書かれています。参考 大田堯自撰集成全4巻、藤原書店、2014年

2、春を迎えて

私は、谷川俊太郎さんがお書きになったものを読むのが好きです。これまで、谷川さんの詩を味わってきました。節目節目に、好きな詩を味わいます。

この後に紹介する「かすかな光へ」(一部分)は、桐朋幼稚園、桐朋小学校で出あった人たち、他で出あった人たちの姿と重なるのです。

何故、どうして、…、

知りたがり、問いつづけ、…、生きる、学び続ける。

その人その人が、命を活き活きと輝かせて生きています。

春を迎え、子どもたちとの日々を思い返し、「かすかな光へ」を読みました。

かすかな光へ

谷川 俊太郎

あかんぼは歯のない口でなめる

やわらかい小さな手でさわる

なめることさわることのうちに

すでに学びがひそんでいて

あかんぼは嬉しそうに笑っている

言葉より先に文字よりも前に

波立つ心にささやかな何故?が芽ばえる

何故どうしての木は枝葉を茂らせ

花を咲かせ四方八方根をはって

決して枯れずに実りを待つ

この後も、子どもと学びについて書かれているなと、私は読みました。ぜひ、全文を味わってみてください。

11月より学園全体の仕事を担うこととなって、幼稚園で過ごす時間が少なくなりました。寂しさを感じ、かけがえのない大切な場だと、あらためて気づかされました。

それから数か月、『園児や児童、生徒、学生一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長するヒューマニズムに立つ「人間教育」』を少しでもすすめられるようにと、微力を尽くしてきました。

3月に、この学園で変化、成長した人たちが、未来に向かい羽ばたいていくことを願って応援します。

1年間、お世話になりました。ありがとうございました。*写真は、3月の園、学校の様子から

楽しくなかよくジャンピング!チャレンジロープフェス

2月の初めに、中学年の縄跳びの会、「楽しくなかよくジャンピング!チャレンジロープフェス」が開催されました。

この会は毎年4年生の実行委員が中心となり、会をつくっていきます。

今年の実行委員もやる気十分!次から次へと楽しいアイディアが出され、とてもワクワクする会ができあがっていきました。

実行委員でない他の4年生も、各技のブース(両足跳び、二重跳び、などなど)の先生となり、3年生に教える仕事を担います。

前日には4年生の学年全体で集まり、リハーサルを行いました。

そしてチャレンジロープフェス当日。開会式での「苦手なことでもたくさんチャレンジしてほしい。挑戦することがとても大事。」という実行委員の言葉がとても印象的でした。

会は大盛況。3年生はたくさんのブースを回り、できるようになった技もあったようです。早くも来年、実行委員をやりたい!と意気込んでいる人も。

4年生は教える側となり緊張していた人も多数でしたが、3年生がくると丁寧に教える姿がありました。

お昼は3、4年生混ざって一緒にお弁当を食べました。

3年生は4年生へのあこがれ、4年生は自分たちで会をつくりあげた自信を感じた会になったことでしょう。

3年生の感想より

・私は初めはできなかったけど、4ねんせいたちにつれていかれて、初めはきんちょうしたけれど4年生のおねえさんたちがやさしく教えてくれて、何回かやったら、二重とびが5回とか6回とか、初めて、できなかったことができるようになりました。

・ぼくは、さいしょはなわとびがきらいでした。なぜかと言うと、まったくといっていいほど下手だったから。でも、今日四年生と遊んで楽しかったです。しかも、四年生はぼくのできないこうさとびのやり方を教えてくれました。やさしく教えてくれました。またやりたいな~

4年生の感想より

・私は変わり種をおしえていました。その時おしえる人がいませんでした。なのでつまんないなーと思って、サイドクロスの練習をしていました。そしたら、ある3年生が、そのわざおしえてくださいと言ってきたので、よろこんでおしえてあげました。その3年生は、サイドクロスができなくって、できるようになりたいと言っていました。そしたらぶじにできるようになりました。よかったです。

・今日すごく楽しかったです。かけ足とかた足をおしえてたんですけど、「もっとこうしたらいいよ!」というのをおしえて楽しかったです。おしえたあとにはできてて、「すごい!」と思いました。おしえたあとに「ありがとう!」と言われてうれしかったです。