投稿者: tohoblog

1年生の1日

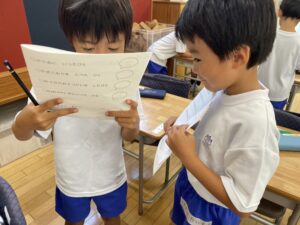

2学期が始まって、夏を満喫した清々しい顔で教室に入ってきた1年生。

夏に発見したこと、歯が抜けたこと、けん玉やコマができるようになったこと、家族との思い出、宿題を頑張ったこと、聞いてほしいことがたくさん。

受け止めてもらえたら、もっともっと話したくなります。

これは誰の思い出だと思う?の問いにも、「電車が好きなのはあの子だ!」「愛媛県ということはあの子だな!」とお互いのことを知り始めたからこそ盛り上がります。

そして、新しい気持ちで頑張ろう!と張り切っている1年生。

学校のこともわかってきて、少しずつクラスを自分たちの力で作っていこうという気持ちが生まれてきました。

時間になったら声を掛け合って授業をスタートさせたり、教室に新しいリラックススペースを生み出しちゃう人もいます。

掃除の時間では、必要なところにその日その日で入ってサポートを進める人も。

頼もしい限りです。

何かを任せてもらえる!自分たちの手で変えられる!という感覚が

もっとやってみたい、こうしたらどうだろう?という気持ちに繋がります。

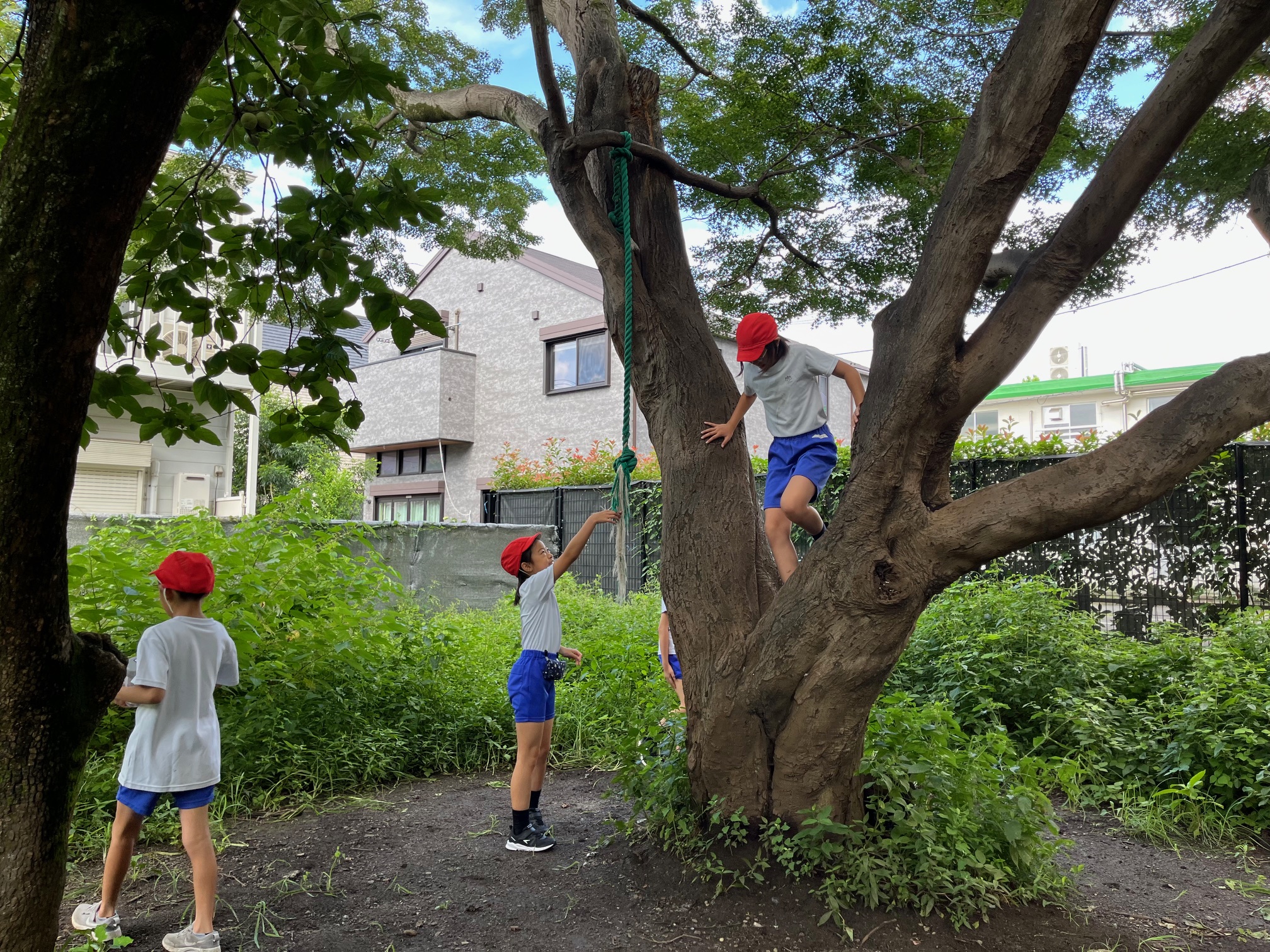

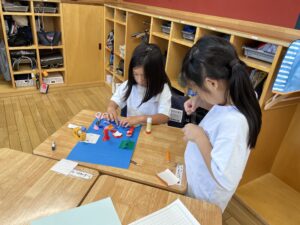

遊びの中からたくさんのことを学ぶ子どもたち。

グループで話し合って、協力して、自分のやり方とは違うな、とか

一緒にやると1人より深まるな、広がるな、とか。

学校だからこそできる学びをたくさん経験してほしいと思っています。

そしてやっぱり、放課後や休み時間も豊かな時間。

少しだけ暑さも落ち着いてきて、外で思いっきり楽しめる日が増えて来ました。

「小学生が伝える戦争~今後の平和教育のあり方を考える~」 [Ⅱー401]

W大学のEさんらより、「小学生が伝える戦争~今後の平和教育のあり方を考える~」というインタビューの依頼がありました。

企画意図には、「2025年には、戦後80年が経過することになる。日本国憲法施行以来行われてきた平和教育の重要性はいまだ認められると思われるが、戦争を経験した世代の高齢化や、学力重視の風潮から、そのインパクトが徐々に薄れつつある現状がある。

そんな中、広島市ではある小学生がボランティアガイドを行っている。小学5年生のSくんは、3年前から多いときで月4回ほど、平和記念公園で活動している。彼の活動に興味を持ってもう1人、男の子がボランティアガイドを始めた。

広島の小学生によるボランティアガイドを見て、このテーマを設定するに至ったのは、彼らの活動が今後の平和教育に新たな視点を提供していると感じたからである。単なる授業の一環として平和の尊さを説かれるのではなく戦争の実体験を語ることができる人が少なくなっている中で、次世代にどのように平和の大切さを伝えていくべきか、その方法を模索することが本企画の目的である。特に、戦争を経験した語り部ではなく、小学生の活動に注目することで、新たな視点から平和教育のあり方を考察する。小学生たちは、未来の社会を担う存在であり、彼らがどのように平和を理解し、伝えていくのかが、今後の平和教育の成否を左右する。ボランティアガイドの方には、活動をする中で新たに感じたこと、広島以外の小学生に伝えたいこと、大人にしてほしいこと、平和教育に対して思うことなどを取材したいと考えている。

広島で行われているボランティアガイドの活動をきっかけにして、私たちは様々な視点から平和教育の今後について考える必要があると感じている。そこで今回、S君へのインタビューを踏まえ、学校現場の視点からは桐朋小学校校長の中村博さんに、平和教育の潮流や教育課程における立場などを、学問的視点からT大学准教授のTさんに伺ったうえで、新たな取り組みについて、教材開発者の視点から平和教育映像制作会社代表のTさんにお話を伺うことを企画している。」と書かれていました。*太字、下線は中村

私は、これまでたくさんの人にお世話になってきました。こうした呼びかけにはできる限りこたえたいと思います。学ばせていただきたいと考えて、引き受けました。当日、Eさんよりいろいろなことを教えていただきました。

2学期の子どもたち

2学期の子どもたち

Sさん(小学5年生、広島在住)

Eさんが8月に広島へ行き、Sさんに聞いたことを教えていただきました。一部紹介します。

Sさんは、英語を話せるようにと育てられたそうです。ある時、原爆ドームを見て、「壊さないの?」と疑問を持ち、資料館見学、ガイドの方に聞いたそうです。ひいおばあさん(当時12歳)が、爆心地から1.5㎞の場所で被爆。その後ガンを発症し亡くなったことを知ったそうです。

現在、月に3~4回、土日に、外国人向け英語でガイドを行っているそうです。はじめは、「ガイドを聞いてもらえませんか?」と英語で話して、10分と言ってはじめたら、「もっと聞かせて!」と、嬉しい返事がかえってきたそうです。

写真などの資料をバインダーにまとめ、より伝わるようにしているそうです。/聞いてくれたお礼に、コースターを渡していたのを現在は鶴を渡すことにしています。

未来のことを考えてほしいと、活動を続けています。/Sさんのことを知り、福山の小学生がガイドになったそうです。

将来はお医者さんになりたい。コロナの時に医師の祖父の姿を見て。またこの活動で命の大切さを感じて。命を救う仕事をしたい。たくさんの興味深い話を聞くことができました。Sさんのことをもっと知って、桐朋小の6年生へ紹介したいと考えています。

酷暑が続いています。自由に外やテラスで遊ぶことができない時間もあり、地球環境危機の進行をくいとめたいです。

酷暑が続いています。自由に外やテラスで遊ぶことができない時間もあり、地球環境危機の進行をくいとめたいです。

Sさんのお話を聞いて、思い出したのは、長野松代修学旅行*1への取り組みで、篠ノ井旭高校郷土班の生徒*2と出会ったことでした。郷土班には、不登校の生徒、「できない子」と決めつけられてしまった生徒などがいました。その生徒が松代大本営*3地下壕を案内して説明をすると、自分の話を聞いてくれた、「ありがとう」と言ってもらえたなど、喜びを感じ、自分も大切なんだと思った経験などを話してくれました。また、活動を通して少しずつ自信を持ち、人とつながる良さも感じていることも聞きました。

そうした生徒を桐朋小の人たちに出あわせたい、そして見学を通して、高校生のことを知り、平和へ願いなどを感じとってほしいと思いました。

「…いろいろな調査の中で、特に松代大本営の調査はとても悲惨だった戦争を教えてくれました。朝鮮から強制連行され、苦労した朝鮮の人々の苦しまぎれのハングル文字が書いてあったり、当時使っていたドリルがささっていたり、ハッパの後などがあり、犠牲者を慰霊しなくてはならないと思います。私ももし、この壕に入らなかったら、今でもただ口先だけで、『戦争反対』と言っていたと思います。…」当時高2 中島さん

*1 長野松代修学旅行 この修学旅行で大切にしたのは、松代大本営の見学からアジア・太平洋戦争の被害、加害を知ること、松代大本営地下壕の保存をすすめている私立篠ノ井旭高校郷土班の生徒と顧問 土屋光男先生と出会ってほしいと考えました。

*2 私立篠ノ井旭高校郷土班の生徒、土屋光男先生 篠ノ井旭高校の沖縄修学旅行。事後に、「そういえば家の近くに地下壕があった」。実際に地下壕を探検、巨大さ、これを遺跡としてきちんと保存し、沖縄のような平和祈念館も建てたいと願う。署名集め、陳情、保存運動へ。様々な活動を通して、生徒が変化していくことが伝わります。

*3 松代大本営 日本の軍部がアジア・太平洋戦争末期、本土決戦にそなえて天皇御座所をはじめ、戦争の再考式軍団の参謀本部、政府諸機関、NHKなど、日本の中枢部分すべてを避難させようとした。「国体護持」。

洞窟の最先端を掘る労働を強制させられたのが、7~8千人に及ぶ朝鮮人労働者。「自主渡航」した人、日本の植民地につれていた朝鮮から「徴用」という名の「強制連行」により連れて来られた人たち(「平穏な日常生活を営んでいたところが突然、奴隷狩りのように無理やりトラックなどに載せられて連れてこられた人たち」和田登)。崔小岩さんや姜永漢さんの証言などに学んだ。

色々な線を書いてみよう

4年生は2学期から、書写の授業が始まりました。

新しくそろえた書写道具を嬉しそうに持ってきた子どもたち。早く使いたくてうずうずしていました。

3年生の時にも教えてもらった先生と再会し(3年生では鉛筆を学びます)、いよいよ書写の始まりです。

まずは道具の並べ方、使い方。

新しい筆をほぐすのはちょっとドキドキ。

ほぐした筆にたっぷり墨汁を染み込ませるのもドキドキ。

「こんなにつけていいの!?」

この日は色々な線を書いてみました。たてせん、よこせん、丸、ぐるぐるうずまき、ハート・・・

最後は筆を正しく持ってくるくるくる。

筆で書くと、いつも書いている線もまるで違うもののように感じます。

次回は何を書くんだろう?楽しみですね。

夏野菜をぞんぶんに楽しみました!

夏休みの野菜収穫日を3回設けていましたが、猛暑のため1回目しか実施できませんでした。

1回目に17人の子どもたちが来たので、19人の子どもたちが夏野菜の収穫ができずじまいだったことになります。ですから、2学期は夏野菜を食べることからスタートしました。

ピーマンと韓国唐辛子は赤く熟し、スイカは小ぶりながらも美味しそうに実りました。ただ、トウモロコシは1回目が収穫の最高のタイミングだったようなのですが(1回目に来てとうもろこしを収穫できた人はラッキーですね!)、担任の私は欲張って「もうすこし待てば、大きく育つはず」と2週間ほど待っていたら、あろうことかトウモロコシが暑さと虫で全滅していました・・・。油断した・・・私の読みが甘かった・・・と猛反省。

けれどもスイカは上手にできて、みんなで教室で食べたのでした。韓国唐辛子は大豊作で、せっかく赤く熟したので、干して粉にして、コチュカル(唐辛子粉)にしてみない?とみんなに提案してみました。

1学期、コチュカルを使ったおかずをみんなで作って食べていたので、子どもたちもコチュカルが大好き。2学期は大根を育てるので、自家製コチュカルと大根でカクテキを作って食べるのもいいかも!と盛り上がる子どもたち。ほかにも、おでんがいいな、味噌汁がいいなとアイデアが次々に出てきます。

自分たちが育てた野菜はお店のものとちがって、味わいもまた格別です。おいしい夏野菜で、みんなの笑顔がはじけて始まった2学期です。2学期も楽しくやっていこう!

2学期のスタートはゆったり時間で

長い夏休みが終わり、2学期が始まりました。

久しぶりに友達に会えて嬉しそうな人、休みが終わってちょっと残念そうな人、久しぶりの学校で少しドキドキしている人、色々な表情が見られました。

始業式では4年生、5年生のそれぞれ4名ずつが八ヶ岳合宿の楽しかった思い出を語ってくれました。そのなかのほとんどの人たちが、「来年も楽しみ」と話していました。

始業から3日間はお弁当なしの短縮時程。本格的な授業を始める前に、夏休みの思い出を交流したりしぜんひろばで遊んだり、ゆったりした時間を過ごし、体も心もほぐします。

明日からはお弁当、午後の授業、そして放課後が始まります。

ゆったり時間を過ごして、「また学校頑張ろうかな~」という気持ちになれたかな?運動会などもあり忙しい2学期ですが、こうした時間も引き続き大事にしながら過ごしていきたいと思います。

引き取り訓練を行います

保護者の皆様

予定通り、本日引き取り訓練を行います。

高学年玄関にて、引き取り場所をご確認ください。

幼稚園にきょうだいが居る方は、先に幼稚園の引き取りをおねがいします。

桐朋小学校

ICT教育について、なぜさまざまな国で見直しが起きてきたのか [Ⅱ-400]

台風が、各地で大雨、河川の氾濫、土砂崩れなどの大きな被害をもたらしました。心配、不安な気持ちで、辛く苦しい生活をされている方がたくさんおられることを考えての2学期のはじまりです。

皆さん、2学期もどうぞよろしくお願いします。

左 職員室前の花壇 右 理工室の水槽。生きものを子どもたちが大事に育てています。

左 職員室前の花壇 右 理工室の水槽。生きものを子どもたちが大事に育てています。

夏に学んだことからです。「作文と教育」2024年8・9月号(日本作文の会編、新読書社)に、「世界で広がる、『ICT教育の見直し』-先進各国の失敗経験と課題から学ぶ」(大阪教育文化センター事務局次長 田中康寛)が書かれており、それを読んで考えさせられました。

この間の私の問題関心の一つは、「GIGAスクール構想」による「一人一台端末使用」の活用で、そのことが子どもの書きことばの獲得、発達にどうかかわっているのかを知りたい、これまで端末でない場合と同じなのか違うのか、どう影響しているのかなどを捉えたいと願って探究をすすめています。

以下、「作文と教育」誌に田中さんが書かれたものからの引用を中心としますが、田中さんの原稿は4ページで、田中さんが論じた背景にある、調査、論文などを確かめる必要があります。それは今後の課題です。

文科省は、「端末の利活用状況調査」を実施しています。その内容は、「授業の活用率」、「家庭への持ち帰り率」、「教師と児童のやりとり率」、「児童同士のやりとり率」などを調査し、都道府県別に比較して、その「率」をあげるように通知したといいます。

海外では、モバイルデバイスの「学校での使用禁止」がひろがっていることを指摘されています。その理由として、「授業への集中、対面での交わり、健康、心理的、社会的に悪影響、依存性、中毒性」をあげられていました。禁止した国(地域)、時期は、

〇フランス2018年9月、〇イタリア2022年12月

〇フィンランド2023年6月、〇イギリス同年10月教育省・新指針、〇スウェーデン同年12月新政権協定で決定

〇オランダ2024年1月、〇オーストラリア2024年新学期から全ての州で

〇アメリカ、スペイン、ポルトガル等では各州で実施

とありました。*「ドイツでは、科学者が、デジタル化の一時停止を呼びかけ」「24年現在ドイツでは、連邦政府と16州の各教育大臣との間で激しい交渉が続いています。」

2023年7月、国連「ユネスコ」報告の研究成果として、ICT教育について分析「2023年グローバル教育モニタリングレポート」を発表。「400ページを超える報告書は、世界各国の利用実態と問題点、課題を明らかにするとともに、「具体的な証拠」をもとに各国政府の「適切な管理と規制の欠如に対して、警鐘をならしています。その中で重大なのは、「デジタルテクノロジーは変化したが、教育を変革したわけではない」「教育におけるデジタルテクノロジーの付加価値についての確固ため証拠はほとんどない」と指摘」。「国際学力調査『PISA』によって提供されるような大規模な国際評価データでは、過度なICT使用と生徒の成績の間に負の関連があることを示唆している。教育テクノロジーは、不適切または過度である場合には有害な影響を及ぼし得る」などが指摘されているそうです。

*田中さんは「歴史地理教育」2024年6月号に「いま、世界で問い直される「教育DX」を執筆され、参照しました。

田中さんは、スウェーデンや他の国々を取り上げて、端末の使用禁止をみていきます。スウェーデンでは、2010年から一人一台デジタル端末を導入し、2014年に実現したそうです。紙の教科書からデジタル教材や学習ツールに移行されました。そして、現在はデジタルからアナログへとなった(「小中学校でのスマートフォンの使用が禁止され、完全にモバイルフリーにすることが合意」)そうです。教科書は印刷された教材と定義し、教科書への生徒の法的権利が明確化。紙の教科書の配布などとありました。(日本では『デジタル教科書 今春本格導入 「学び」は変わる?』朝日新聞「時時刻刻」の記事)

変更の背景には、PISA、PIRLなどの国際学力調査で、スウェーデンの生徒の数学や読解力などの学力が急激に低下。デジタル化、スクリーンの数が増え、本の数を減らし…。などがあると言います。そして、デジタルデバイスの幼児教育への導入を義務付けた教育庁の決定を撤回、6歳以下の子どもに対するデジタル学習を完全に撤廃したとも。「デジタルメディアが生徒に利益をもたらすのではなく、害を及ぼすことに疑いの余地はない。インターネットで資料を検索する生徒は従来の教科書よりも明らかに劣る」、「教室内でテクノロジーを使用する最も良い方法を見つけるためにはさらなる調査が必要」などと書かれていました。

「スウェーデン国民会議、教育法改正案の説明」も紹介されています。それは、「蓄積された科学的権利が経験データと実証済みの経験は、人間関係能力、注意力、集中力、読み書き計算能力などの基本的なスキルは、アナログ活動を通じて最もよく習得できることを示しています。したがって、生徒が紙と鉛筆を使って勉強できるようにすること、そして何よりも、教科書やスタッフのいる学校図書館にアクセスできることが重要です。つまり、低年齢層では紙の本に重点を置くべきであり、デジタル学習ツールは、明確な科学的裏付と文書化された教育的付加価値に基づいて選択的に行われることを条件に、年齢が上がるにつれてのみ使用でき、良い効果を生み出すことができます。デジタル学習ツールは、生徒の学習を促進し、阻害しない年齢になるまで、教育に導入しないことが重要です。したがって、デジタル学習ツールの使用は慎重に、注意深く行う必要があります。」

今後も各国の情報をつかんで、私たちはどうするのかを検討していきたいと思います。そして、自分の課題について学び、まとめます。

ワクワクほくほくジャガイモ料理

2年生ではジャガイモで調理活動を行います。例年行われているお馴染みの活動です。そのために1年生の終わりに種イモを畑に植えておくのです。

今年度は学年で話し合い、ジャガイモを使った郷土料理を作ることにしました。

各ご家庭に相談し、おうちの人が育った地域のジャガイモ料理をインタビュー。教えてもらったジャガイモ料理のレシピを持ち寄ってクラスで何を作るかを話し合いました。 何度も話し合いを重ね、せっかく郷土料理を調べてきたのだから全て食べたい!という子どもたちの思いから全て作ることに。そんなのムリだよ!ではなく、どうしたらできるか?を全員で考え合います。

子どもたちと考え合った結果、各料理の作り方を知っているお家の人に来てもらって教えてもらう。なるべく多くの保護者に来て手伝ってもらう(安全上の観点から)ということになりました。

作ることになったのはいももち(岐阜や北海道)、みそかんぷら、せいだのたまじ、かまぶくなどなど。聞いたことのない名前の料理もたくさんです。調べてきた郷土料理がどこの地域で作られたのか、桐朋小学校からどれくらい離れているのかを地図を見ながら確認しました。

調理実習当日、おうちの人の手を借りながら料理を作り上げました。全ての料理を全員が少しずつ食べることができました。以下で子どもたちの感想を共有して終わります。

「今日3・4じかんめにおりょうりをつくった じぶんたちのはんは ベーコンまきと かまぶくをつくった そしてかまぶくができてぜんぶができた。でもまだじゃがいもがあって ぽてとさらだをつくって 食べて かまぶくとベーコンまきもつくった 今日たのしかった あとすきなかたちでつくれた」

「きょうじゃがいもちょうりじっしゅうをしました。どれもすっごくおいしかったけど、わたしがおいしいとおもったのは、かまぶくです。すごくあまくておもちみたいなかんじでした。たのしかったです。」

「きょう、ちょうりじっしゅうでママがきて、とてもうれしかったけど みそかんぷらとせいだのたまじつくってから みんなにあげたらすぐになくなってとてもにんきで、つくってこうかいしないでよかった。」

「今日、じゃがいもちょうりじっしゅうでいももちができたんだけど ちょうりが長すぎてほかの班が、まだ?まだ?とあつまってくるのであせった。」

「ちょうりじっしゅうもたのしかった。2ばんきぼうの てんころりょうり がたべれてうれしかった。ごまをちょっとかけすぎたけどおいしかったからまたつくりたいなっ!」

「きょうじゃがいものりょうりをつくってたべた ぼくはさいしょせいだのたまじをつくってたけど みそかんぷらにいどうになった さいしょは はーーーーーっておもったけど なべにはいってるじゃがいもをつくるのかがたのしかった それにせいだのたまじはほとんど だれかがやってたから いどうしたほうができた」

体験会・説明会をお申込みくださった皆様へ

台風10号の影響を鑑み、本日の説明会・体験会を中止とさせていただきました。

皆さまには大変ご不便をおかけしました。

私たち教員も、楽しい出会いをつくりたいと準備を重ねておりましたので、とても残念な気持ちです。

参加予定だった皆様には、メールで送らせていただいたweb対応に加えて、

本日の資料一式を以下の方法でお配りいたします。

(資料内容:①2025年度桐朋小学校入学案内 ②学校説明会・入学考査に関わるQ&A ③学校案内 ④冊子『地球市民〜出会ってつながる〜』)

①②③については本ホームページで閲覧可能/④は掲載なしの紙面のみ のものですが、紙媒体でご覧くださる方はお立ちよりください。

【9月3日(火)~9月27日(金)】

8:30~16:20 @総合受付 平日のみの対応とさせていただきます。

【⭐️9月7日(土)は、小学校玄関にて資料をお渡しします。】

※恐れ入りますが、8月31日説明会or体験会にお申し込みいただいた

年長のご家庭のみに限定させていただきます。

9:00~10:30 @桐朋小学校

上記の時間の中で自由にお越しいただき、しぜんひろばも自由見学していただけます。

無理をなさらず、よろしければお出かけください。

※天候/気温によっては配布のみの対応とさせていただくことをご了承ください。

8月31日(土)体験会・説明会にご参加予定の皆様へ

8月31日(土)体験会・説明会にご参加予定の皆様

体験会・説明会へのお申し込みありがとうございます。

明日も台風接近による悪天候が予想されています。

公共交通機関の乱れや皆様の安全を考慮し、明日の体験会・説明会は中止とさせていただきます。

皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちしておりましたが、このような対応となってしまい大変残念です。

また、直前の判断、お知らせとなってしまい申し訳ありません。

ご参加予定だった方には個別にメールを配信いたしますのでそちらもご確認ください。(ミライコンパスのログインメールアドレスに配信します。)

桐朋小学校