投稿者: tohoblog

高校生による放課後企画~お姉さんたちが教えてくれたよ!~

前回に引き続き…

とある放課後の様子について、ご紹介します。

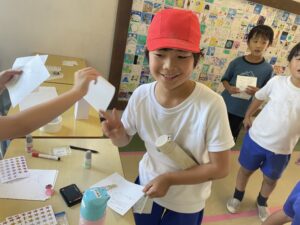

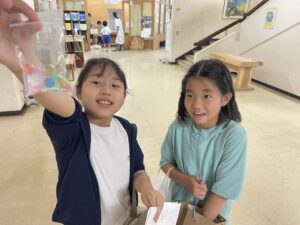

ドキドキとワクワクとが入り混じった表情でプレイルームに集まった1,2年生。

今日は、桐朋女子高校3年生のお姉さんたちが1,2年生に向けて遊びの企画をしてくれる日です。

くるくるレインボー、UFOキャッチャー、ポップアップカード、ぶんぶんごま、ふうせんスクイーズ、アルミホイルたまご…と名前を聞くだけで気になる遊びばかりが並んでいます。

1,2年生はそれぞれのブースにわかれてさっそく遊びを始めていきます。

「名前はなんていうの?」「どんなことをすることが好きなの?」

「わからない、こまったなというときには、こうするといいよ!」

お姉さんたちがやさしく声をかけてくれることで、さっきまでのドキドキしていた緊張感が、次第にワクワクへと変わっていきます。

そして、最後はニコニコ笑顔で。

じゃあねと手を振りながら、できあがった遊び道具を大切そうに抱えながら教室にかえっていく1,2年生がいました。

同じ敷地内にあのときのお姉さんがいる。

この出会いをきっかけに、また子どもたちのつながり・世界が広がっていきます。

来年は僕たちが!

さまざまな遊びと、自治の話題の続きです。

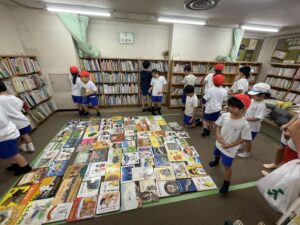

1学期末に行われた「児童会発表」。

主催は委員会の高学年なので、4年生は一番年上のお客さんです。

時間ぴったりに校内放送で流れ始めた音楽はまるで「ディズニーランドみたい!」

元気いっぱいに「いってくるね〜!」と飛び出していく姿に

4年生の楽しみな気持ちがひしひしと伝わってきました。

窓からは蝉の鳴く声も聞こえてきますが、それを凌いで聞こえてくるのは

子どもたちのわいわいとした声!

まるで雰囲気はお祭りでした。

高学年の委員会さんが企画してくれた企画ひとつひとつが

工夫に溢れていて

ただの「非日常」ではなく、一つ一つの活動に日々の生活とのつながり、伝えたいメッセージが感じられ

何よりも「楽しんでもらいたい」「自分たちが運営するのだ!」という雰囲気がところどころに伝わってきたのです。

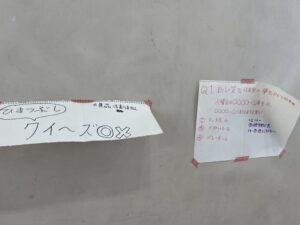

待っているところの列ができるであろう壁には、

待ちの時も暇しないように委員会クイズが。

体を動かし、自然物にふれ、お化け屋敷では叫ぶだけではなく宝を探し、

本の世界に入り込み、素敵な賞状をもらったり「FUNフェス」と描かれた紙バックを嬉しそうにかけながら

「次何いく〜?」「1分も無駄にしたくない!」と話し合う子どもたちの声が

すれ違うたびに聞こえてきて

思わずにやにやが止まりませんでした。

夏空の下、グラウンドでは水をぱしゃぱしゃかけながら思いっきり駆け回る

さまざまな学年の子たちの姿。

参加した子たちも楽しむ姿勢は十分でしたが、何よりも高学年の運営の子たちの細かな工夫には

感動しっぱなしでした。

4年生の教室に帰ると、「みてみて〜!」と嬉しそうな子どもたち。

今年までたくさんもらってきた・やってきてもらったことを、

来年からは自分たちが「つくっていく」立場に変わる4年生。

不安も期待もあると思うけど

これだけ素敵な経験と高学年の子たちの立派な姿を見た4年生、

来年はどんな時間になるのか、何をしたいと願うのか、もう今から楽しみです。

2024年度入学考査出願について

2024年度入学考査のWEB出願は

10月1日(日)から10月3日(火)まで受け付けます。

受考料の払い込みをもって出願完了となりますので、

余裕をもってお手続きください。

桐朋小学校 教務

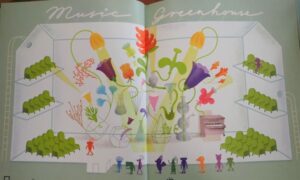

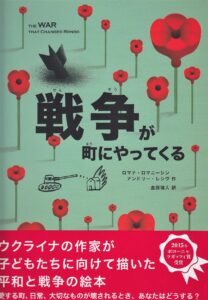

ロマナ・ロマニーシンさんとアンドリー・レシヴさんの来校③ [Ⅱ-362]

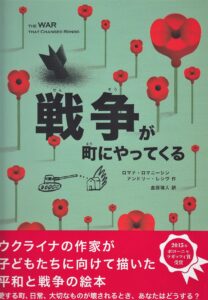

9月22日、『戦争が町にやってくる』(ロマナ・ロマニーシン、アンドリー・レシヴ作、金原瑞人訳、ブロンズ新社、2022年)に関わる人たちが桐朋小学校に来てくださり、6年生との授業をつくってくださいました。ありがとうございました。

今回は、事前に『戦争が町にやってくる』を読んだ6年生の人たちが感じたこと、考えたこと、『戦争が町にやってくる』をつくった理由、内容を紹介させていただきます。また、6年生とバーナーの2年生の人たちの様子も紹介させていただきます。

1、なぜこの絵本をつくったのでしょうか(*1)

著者のロマナさんとアンドリーさんが30歳の2014年、ロシアのクリミア侵攻がはじまりました。子どもたちのいる場所が爆撃をうけ、家をうしない、おおくのひとが亡くなるおそろしい日々でした。それまで、ウクライナには、戦争をテーマに親子でじっくり語る子どもの本がありませんでした。でも子どもたちには、いまこそ、そういう本が必要です。ならば作家である自分たちでつくるべきだという思いでつくった絵本でした。

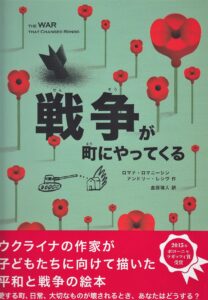

2、どんな絵本でしょうか(*2)

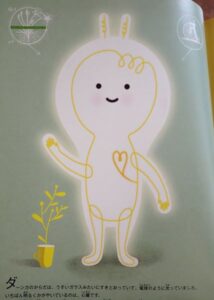

ロンドという架空のうつくしい町がありました。風変わりな建物があり、町のひとびとは歌がだいすき。花たちまでも歌をうたいます。3人の主人公ダーンカ、ジールカ、ファビヤンの、平和にみちたロンドの暮らしに、ある日とつぜん、戦争がやってきて、町がつぎつぎにこわされていきます。3人は知恵をしぼって、町のひとたちといっしょに立ちむかいます。戦争がおわっても、傷はのこります。戦争はひとも町も変えてしまいます。平和とはなにか、戦争とはどういうことかを、まっすぐに伝えてくれる本です。

*1、2とも、『戦争が町にやってくる』に挟んであった<『戦争が町にやってくる』が生まれた背景について>より引用

3、絵本を読んだ6年生の人たちが感じたこと、考えたことから

- ◆心に残ったことは「残念ですが、すべてがなおるわけではありません」という文です。戦争が終わって町の風景がよみがえっても、心の傷は治らないという事なんだなと思い、とても心に残りました。

- ◆戦争は前へ進むばかりという言葉が心に残りました。今起きている戦争もまさにその言葉だと思いました。赤い花には深い意味がある事を初めて知りました。

- ◆勝った後に、戻らないものもあるんだと気づきました。どこか心の中でもやもやしているんだと思います。それは今まで被爆体験をしてきた人も同じで、本の主人公たちも勝ってもあまりうれしくないんだと思います。

- ◆日常がこわされてしまっても、日常を取り戻すために力を合わせて、傷ついても戦争をなくそうとしていた。戦争の傷は死ぬまで一生ひきずると思う。傷は怪我だけではなく大切な人が亡くなる、心の傷もあると思う。

- ◆咲いた花の数が消えた人の数かもしれない。戦争はとても黒い物なんだとわかりました。みんなで照らせばみんなが歌う。そういうのが毎日だったらいいのに。

- ◆ダーンカの心臓にできたひびと、ファビヤン、ジールカのとげがささったあとは、今の戦争を体験した人の気持ちなんだなと思いました。

- ◆最近ユーチューブで、悪口ややってはいけないことを知らせてくれる動画がありました。悪口を言うと紙がくしゃくしゃになり、謝ると紙が元に戻る。しかし、紙にはまだしゃくしゃになったあとが残ってしまっている。これが悪いことや悪口を言ってはいけないということだと知り、同じだと感じました。

- ◆この本では「いつも通り」という言葉が出てきました。今、ロシアとウクライナは戦争をしていますが、ウクライナも「いつも通り」の日常を過ごしていたら、急にロシアが攻め入って来てビックリしたと思います。戦争は言葉に表しても攻め入っている方には伝わらないと思いました。

- ◆「戦争は誰一人も見逃しません」から、戦争はどんな人でも犠牲になるんだなと思った。平和の象徴として登場する「花」と「歌」が戦争でなくなり、赤いヒナゲシが残る。「ひび」や「こげあと」、「傷」から、戦争が終わった後の人々の心の中に残る深い傷が伝わってくる。

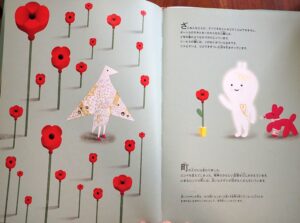

『戦争が町にやってくる』より撮らせていただきました

『戦争が町にやってくる』より撮らせていただきました

- ◆戦争で何もかも失われてしまった。全てが消えてしまう。そう考えた時、心がきゅうに暗くなりました。しかし、今もウクライナで続いている。そう考えただけで怖くなった。『戦争』は人類の過ちであり、一生向き合わなければならない課題の一つ。全世界に平和が訪れる時まで、僕は戦争について学び続けたい。

- ◆温室にあった歌う植物の絵が好きです。あと、言葉で上手に言えないけど、「戦争には心ぞうも心もない」という文がぐっときました。

- ◆「だけど全てはなおらなかった」という文が心に残った。

- ◆ラストのページで、三人が傷ついていたこと。戦争が終わっても、人の傷、心の傷は治らないんだなって思いました。どうやったら、この傷をケアできるのか、もしも一生の傷になってしまったらと思うと、心が痛いです。

- ◆明るかった町が暗くなるところ。楽しかった町が「戦争」がくるだけで、不安の声が出てきたり、町に人がいなくなってしまうというのが一番心に残ったし、戦争は自分たちの意思に関係なく起きてしまうのだと思いました。

- ◆心に残ったことは、戦争の時であっても、みんなで力を合わせることが大切ということです。決して元通りになるわけではないけど、最後まであきらめてはいけないと思いました。

質問

- ◇「光」という表現は、どういう意味で、どういう表し方なのですか?

- ◇戦争は黒い花を植えるとかいてあったけど、それは何なのか?

- ◇ひなげしの花の白やピンクはどんな意味を示すのかな?

- ◇どういうおもいでこの本をかいたのですか?

- ◇「戦争に勝った」という表現。戦争に「勝つ」ということは、一時的にでも心がホッとする安心することなのか? 「終わった」ではなく「勝った」と書いた理由は?

4、2年生の子どもたち

26日(火)、6年生とパートナーの2年生に、担任が22日の授業の記事(読売新聞朝刊)を紹介をしたそうです。2年生の人たちは、パートナー学年 6年生の授業であったこともあり、興味をもって担任の話を聞いたそうです。

記事を読み終え、担任が世界情勢の解説を加えたところ、「どうして戦争はおわらないの? 話し合えばいいのに」「他の国は間に入ってあげないの?」「日本はどんな考えなの? アメリカは? 中国は?」などの声があがったそうです。さらに「でもロシアとウクライナって、昔は一つの国(正確には連邦)だったんだよね?」「えー、そうなの」など話がひろがっていったそうです。

担任は、このような難しいテーマへの、子どもたちの関心の高さに驚かされたと言います。「昔、日本がしていた戦争では、たくさんの人が亡くなった。核兵器も使われて、子どもたちもたくさん亡くなっている。それなのに世界にはまだ戦争があるし、核兵器もたくさんある。人が亡くなっている。困っている子どもたちが大勢いる。大人たちが悪いんだ。責任を感じている」と、担任が話をしたら、子どもたちは「そうだ、ぞうだ。子どもだったら、戦争をするなんてことは、考えないはずだ!」の反応があったそうです。

走って、投げて、遊ぶ会

桐朋小学校では、放課後遊びの時間を大切にしています。

子どもたち同士がつながり合い、心身ともに思いっきり遊ぶことは、とても意味のある大事な体験です。

今回は、その放課後にどんな過ごし方をしているのか…ご紹介します。

とある雨の日。

自治活動の一環として、高学年の遊び企画委員会による「走って、投げて、遊ぶ会」が開催されました。

カードゲームや、オリジナルすごろく、玉入れなどの企画に次から次へと子どもたちが集まってきます。

少しほっこりするエピソードを一つ。

トランプのババを持っている2年生と、それを引くまいと真剣勝負する6年生の会話です。

2年生「真下か下かカードを選んで」

6年生「上がいい」

2年生「それはだめだから真下か下から選んで」

6年生「じゃあ、下!」

学年を越えて自然と生まれる関係性。

笑いの中に生まれるあたたかな空間。

勝っても負けてもなぜかみんな笑顔で終わる遊び。

遊びの楽しさ、遊びの力。

今日も子どもたちは豊かに遊びます。

ロマナ・ロマニーシンさんとアンドリー・レシヴさんの来校➁ [Ⅱ-361]

9月22日、『戦争が町にやってくる』(ロマナ・ロマニーシン、アンドリー・レシヴ作、金原瑞人訳、ブロンズ新社、2022年)に関わる人たちが桐朋小学校に来てくださり、6年生との授業をつくってくださいました。ありがとうございました。今回、6年生の人たちが、ロマナさん、アンドリーさんのお話を聞いて、感じたこと、考えたことを紹介させていただきます。

- 〇戦争は許される事ではない。/今回のお話でそう感じました。アンドリーさんたちは、物語と同じように、ダーンカたち(物語の登場人物ー中村)と同じような気持ちで過ごしている。そう思いました。/戦中でも笑顔でいて、日常を大切にしているのが、自分にはできない事を大変な中で実行していてすごいと思いました。/アンドリーさん、ロマナさんは、戦争を体験したからこそ、この本を書いてくれて、世界中に戦争を『やってはいけない』ということを、本を通して伝えてくれています。/本は、自分の思っている事が世界に届く、フシギなものです。まずは身近な人から、世界各国に広がっていく、ワクワクしたり、ドキドキもまじり広がる橋のようなものです。/この本を聞いて、見て、心に残るからこそ、本物の物語というものができる、広がっていくと、私は思っています。

- 〇ウクライナで起こっていることを教えてくれてありがとうございます。/僕はニュースやネットで、ウクライナの戦争のことについて少し知っていましたが、そこで何が起こっているのか、そして日常はどうなっているのかは全く知りませんでした。/今回、ロマナさん、アンドリーさんが説明してくれて、僕が一番心に残ったのは、「戦争中でも日々の日常は大事にしたい」という言葉です。/僕は最初、「何でそんなに笑顔でいられるのだろう?」と疑問に思いました。でも2人の話を聞いていると、「確かにいつも通りにしている方がいいな」と感じました。/その日常の中で、戦争の絵本を書くというのはとてもつらいと思います。だけど、戦争のことを世の中で、本にして伝えていくのは、とても素晴らしいと思います。

- 〇今まで戦争は、怖くて恐ろしいものだってとばかり思っていた。しかし、ロマナさんやアンドリーさんの話を聞いて、大変な戦争の中にでも笑顔があり、普段と変わらぬ日常過ごしている人がいることを知って、驚くとともに素敵だなと思った。/もちろん戦争は怖いと思うし、アンドリーさんたちも怖いと言っていたけれど、その恐怖を乗り越えていき、未来の希望へとつなげていくのは大変なのだろうなと思った。そして、この考え方は戦争のみならず、自分たちの生活でつらいことがあった時も、大切な考えなのだろうと思った。/怖いこと、自分にとって苦しいことにも逃げるのではなく、しっかりと向き合い、今後につなげていく姿勢は大切だと実感すると共に、この考えを自分の生活にいかしていきたいと思った。

- 〇古い建物がほとんどだと聞いて、文化を大切にする国なんだなと思った。町のシンボルはライオンで、所々でライオンを見かける事ができるのは、日本にはない良さだと思った。/平均で1~2時間、長くて1日警報が鳴っている時もあるのに、警報が鳴り止んだ後は、いつもの生活に戻る人が多いと聞いた時、日本の場合は「危険だから外に出るな」と言われそう。/『戦争が町にやってくる』は、22言語に訳されているのと、本に出てくるものは、本当にある物もあると聞いて驚いた。/日本は人を苦しませていたのに、ウクライナ建物が壊されても修復されたり、お墓を作ったり、楽しく過ごそうとしたりで、これがすぐに降参したりあきらめない理由なのかなと思った。

- 〇2人が戦時中に撮った写真を見ると、日本の戦争とは結構違うな、と思いました。日本の戦争しか学んでいないこともあるけれど、私のイメージは、戦争=怖い、です。でも、ロマナさんとアンドリーさんの写真の「笑顔で頑張ろう」に、戦争のイメージ=笑顔で乗り越えよう、つらくても頑張ろう、に変わりました。/(本の登場人物のー中村)ダーンカにファビヤン、ジールカは、どれも確かにせん細です。私はそういうことも工夫していると知って、驚きました。あまり怖くない設定なので、小さい子も読めるんだな、と思いました。/驚いたのは、ミサイルがきたことがわかるアプリです。感動したのは、戦時中、破壊されたビルの周りに、赤い花が咲いたこと。ライターでイラストを焼いて本を作ったということに驚きです! /警報の鳴らないうちに楽しむっていうポジティブな考えに、明るくなれました。/2人は遠いクライナから来てくださいました。だから私も何かできることをやろうと思います。

右は、『戦争が町にやってくる』より撮らせていただきました

右は、『戦争が町にやってくる』より撮らせていただきました

- 〇今日のお話ありがとうございました。/私はウクライナのことは、ニュースで見たことがある程度でした。今回の話でどんな様子かとか、よくわかりました。/私が心に残ったことは、ミサイル攻撃だとアプリでいつくるか分かって、シェルターに避難ができるというものです。わかるのもすごいし、時代だなと思いました。何でわかるんだろう? それで分かれば、それこそ自分の時間を大切にできるんだなと思いました。/シェルターに避難する時間の平均は、1~2時間、少し長くて3~4時間で、長くて1日。私だったら1~2時間でも無理な気がする。1日を過ごせない気がします。改めて大変さが分かりました。言われた通り、これからちゃんと勉強したいと思います。ありがとうございました。

- 〇私は、教会やライオンの像など壊されたくないものを毛布のようなものでくるむということを初めて知った。もし壊れても、欠片などがすべて残るようになっていると知り、工夫がされているなと思った。壊されないようにするだけじゃなく、壊れても直しやすいようにしていてすごいなと思った。/それと私は、戦争が始まるといつもの日常がなくなると思っていた。でも、ロマナさんとアンドリーさんは、「戦争中でも笑顔で、いつも通り過ごす」と言っていて、私はそのことばが印象に一番心に残った。/ロシアが攻めてきて、それに怖がり、何もできないより、少しでもいつものように過ごし、笑顔でいた方がいいんだと、今日知れた。/今日はすごくいい事を知れたと思う。

- 〇今日は、遠いところからありがとうございました。/私が一番心に残った言葉は、「あなたたちにできる事は1つ。勉強すること」です。確かに勉強をしていれば、戦争が始まっても、反対の声をあげることが出来ると思ったからです。/もう1つ心に残った事は、古い教会をみんなで守ろうとしていた事です。ありがとうございました。

- 〇ロマナさんやアンドリーさんの話を聞いて。/ウクライナの人たちは、戦争中でも普通の生活をしているのには、びっくりしました。戦争中でも、普段の生活をしようとしているのは、日本の戦争中はなかったです。考え方がすごいです。/ウクライナ人たちは、町のことをよく考えていると思います。広島に行って平和についてをよく知りたいと思います。いつでも笑顔という言葉を忘れません。

- 〇僕はさまざまなことを学びました。/子どもだろうと、年寄りだろうと、普通の生活(当たり前の生活)を戦時中でも過ごしていた事に驚きました。ミサイル攻撃やドローンなどから毎日おびえていると考えると、一刻も早く戦争を終わらせたいです。/そして一番心に残ったのは、「この本で死んだ人が生きかえるわけではないけれど、この本が一つの希望になればいいな」という言葉です。その通りだなと思いました。/桐朋がこのような場を作ってくれました。それをムダにしたくはないです。次の世代へ語るために、彼らの言っていた通り、勉強を続けたいです。今日はありがとうございました。

- 〇テレビで、ウクライナの戦争の被害などが一部しか報道されないが、現地の人から直接話を聞くと、ニュースでは聞くことができないような話も聞けて、戦争の深刻さが今までよりわかった。/早く戦争が終わって楽しい生活に戻れるといいなと思いました。/ダーンカとファビヤンとジールカの勇敢な姿が、ロマナさんとアンドリーさんの戦争中の笑っていられる姿と似ていて、やっぱりロマナさんとアンドリーさんすごいなと思いました。

読売新聞9月26日朝刊

読売新聞9月26日朝刊

2024年度考査の情報登録を開始しています

本校をご志望くださる皆様

〇志願者の情報登録と、志望動機書のダウンロードについて

本HP【出願はこちら】の案内バナーをクリックして、出願サイトにアクセスしてください。

事前にこれらをご準備いたきますと、出願時の手続きがスムーズです。

事前登録をお勧めいたします。

なお、出願は10月1日(日)~10月3日(火)です。

桐朋小学校 教務

ロマナ・ロマニーシンさんとアンドリー・レシヴさんの来校➀ [Ⅱ-360]

9月22日、『戦争が町にやってくる』(ロマナ・ロマニーシン、アンドリー・レシヴ作、金原瑞人訳、ブロンズ新社、2022年)に関わる人たちが桐朋小学校に来てくださり、6年生との授業をつくってくださいました。ありがとうございました。

1、ブロンズ新社 若月様からの願いを受けとって

ブロンズ新社 若月様からご提案をいただきました。それは、「小社で2冊の絵本を出している、ウクライナの絵本作家、ロマナ・ロマニーシンさんとアンドリー・レシヴさんが、9 月に来日します。滞在中に、彼らの訪問講演会を、桐朋小学校でお引き受けいただけないでしょうか」ということでした。

若月さんによれば、ロマナさんとアンドリーさん(上記写真)は、『戦争が町にやってくる』という世界 24 言語に翻訳されている素晴らしい作品を描いた作家です。彼らは、戦争下で果敢に作家活動を続け、ウクライナから各国へ避難している子どもたちへの支援活動も展開してきました。9月、わざわざウクライナから来日してくれるのですから、ウクライナの現状や、戦争下における絵本の役割など、二人の生の声を、できるだけ広汎に、子どもたちや読者に届けたいと私たちは考えています、と話してくださいました。

また、ロマナさんとアンドリーさんは、長期化し、硬直化している戦争の中で、希望を持ち、未来に向かってよりよい世界をつくっていこうと闘っている作家です。桐朋小学校の子どもたちと先生に、ロマナさんとアンドリーさんと交流する機会を設けることを考えてくださいました。

図書室前の本の紹介コーナーより

図書室前の本の紹介コーナーより

2、授業から (今後、その➁でお伝えします)

➀お2人から、絵本のことやウクライナのことなど

絵本の主人公は、「デリケート」で「壊れやすい」ものにされたそうです。そして、「大変なことを迎えた時、意思をもって強くなる」という願いを込めたことがわかりました。

主人公の一人ダーンカは、本書より撮らせていただきました

主人公の一人ダーンカは、本書より撮らせていただきました

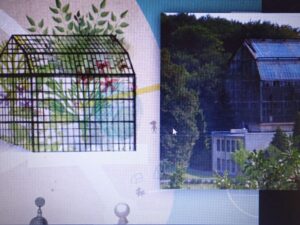

絵本には、現在のウクライナも描かれていました。お2人が見せてくれた写真から町が攻撃を受けたものや170年の歴史をもつガラスハウスなどもありました。

以下、全てロマナさんとアンドリーさんの写真

以下、全てロマナさんとアンドリーさんの写真

ウクライナの写真の中で、毛布のようなものでくるんでいる写真がありました。それは、「破壊されないように毛布でくるむ」こと、「破壊されたら欠片を集めて再生する」ことだと知りました。町を3Dデジタルで記録し、再生に向かっていることも知りました。

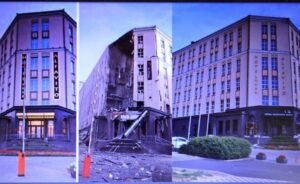

ホテルが攻撃により壊され、再生されている写真の紹介では、子どもたちから、戦争中なのにどうやって再生できたのか、人や物はどうしたのかなども質問がありました。子どもたちの質問を通して、理解が深まりました。

戦争がはじまってわかる日常の大切さ、かけがえのなさも伝わりました。

➁お2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと ⇒ 子どもたちの感想、意見をあらためて受けとめて、後日掲載させてもらいます。

③やりとり(の一部)

絵本をかくなどでは、戦争を思い出して辛いのでは? 悲しい、心痛い。命を落とした人もいます。今こわいけれど、明るい希望をもちます。何もしないと辛いです。

「アート」として、戦争の終わりを近づけようとしています。住み家と親を失った子の支援をしています。

戦争の後、完全には元に戻りません。

3、授業にかかわった皆さん、ありがとうございました

皆さんが、6年生の人たちを認め、応答し、たくさんほめてくださいました。ありがとうございます。

●ロマナさん、アンドリーさん、話をしてくださってありがとうございます。

ウクライナから、外国に出ることの困難さ、たいへんさを話してくださいました。それでも、お2人は来てくださり、絵本のこと、ウクライナで起きていること、子どもたちの様子などを教えてくれました。子どもたちの質問に対して、質問をありがとうとまず言ってから、こたえてくださいました。

●ブロンズ新社の皆さん、このような機会をつくってくださってありがとうございます。

本をつくり、社会にひろげてくださって、ありがとうございました。本を通して、私たちは知り、感じ、考え、話し合うことができます。また、絵本を通して、作者や訳者、通訳者の皆さんとの出会いを持ち、すばらしい時間をいただきました。

●通訳者の中井さん、参加者をつなげてくださりありがとうございます。

ロマナさん、アンドリーさんと私たちをつなげてくださいました。お互いを理解し合うことができました。また、通訳という素晴らしい仕事を見せてくださいました。

●訳者の金原さん、本のすばらしい世界をありがとうございます。

ロマナさん、アンドリーさんのつくった本を、私たちが読み、感じ、考え、話し合うことができました。図書室には、金原さんの訳された本がたくさんあります。私たちは金原さんの訳から、本のすばらしい世界に出あっています。

図書室内の本の紹介コーナーは、金原さんが訳した本を紹介

図書室内の本の紹介コーナーは、金原さんが訳した本を紹介

●マスコミの皆さん、授業をみてくださり、ありがとうございます。

子どもたちのことをいろいろと考えて発言していると認め、励まし、ほめてくださいました。そして、こうした学びの機会を大切にしようと受けとめ、取材をしてくださいました。今後、こうした学び合いをひろげてくださると思います。

「ロマナさんは、『戦争が始まってから、平和な日常の大切さを知りました。空襲警報が鳴るまでの間を楽しめるように、家族や友人たちと過ごす大切な時間を作るようになった』と説明した。アンドリーさんは、「『本当に戦争中なのか』と思うかもしれないが、笑顔で頑張らないといけない」と語った」、「私たちはアートという武器を持っています。この戦争を終わりに近づける努力をしています」(26日、読売新聞朝刊文化欄『平和な日常の価値 絵本で訴え ウクライナ作家2人来日 小学生らと交流』より)

皆さんは、子どもたち、私たちに、すばらしい仕事(の意味を)を伝えてくださっていると、私は思います。

*ロマナさん、アンドリーさんは、「文化」「アート」の力を述べていました。本書に引き寄せれば、主人公は「デリケート」で「壊れやすい」ものにされ、「大変なことを迎えた時、意思をもって強くなる」という願いを込めていました。こうした困難時の強い意志を「文化」「芸術」から伝えていきたい願いを受けとめました。それから、戦争中に「紙に触れる」ことの大切さなども話してくださり、心に残りました。あらためて、本をもとにいろいろな出あいをつくり学び合うことができるすばらしさを感じました。

炎と星空と〜八ヶ岳の夜〜

昨年度はクラスごとに1泊2日の合宿を体験した5年生。

学年みんなで八ヶ岳高原寮に2泊するのは初めての経験です。

もちろん、大勢で火を囲むのも初めて!

キャンプファイヤー係が書き下ろした台本で、点火前の劇が披露されます。

最初は「こんなにか細い声で大丈夫かな?」「客席に背中が向いているよ・・・」と不安だらけでしたが、現地でのリハーサルでおどろくほど意識が高まった子どもたち。

演技をしない人も、お客さんの目線で活発にアドバイスを出してくれました。

チームみんなで作り上げる成長の過程を目の当たりにしました。

フォークダンスの定番「ジェンカ」にオリジナルの振り付けを加えたダンスが炎に勢いを与えます。

検討を重ねて準備してきた二つのゲームも、具体的な見本で説明する工夫が功を奏して、両クラスとても楽しんで参加してくれました。

そして、エンディング。

星空を眺める時間になりました。

服部先生の案内を受けながら、雲の切間に輝く星をしっかりと確認することができました。

「これで終わってしまうのか・・・」という名残惜しい気持ちを司会役がキャッチして、

機転をきかせて炎を眺めるプログラムも追加されました。

「目をつぶって、虫や、炎の音を聞いてみてください」

火のはぜる音、東京より一足はやい秋の虫の声、炎の熱と高原の風。

ひとりひとりが「今、この時」を味わっていました。

♪夏の草原に 銀河は高く歌う〜

小さくなってゆく炎を眺めながら歌ったCOSMOS(作詞・作曲 ミマス)は、特別な思い出になりました。

来年は最後の合宿。今回参加できなかった人たちも一緒に、みんなでそろって炎を囲めますように。

おにぎり券再開について

保護者のみなさま

おにぎりの申し込み受付を9月25日(月)から再開できることになりました。

詳しくは、保護者専用ページをご覧ください。

桐朋小学校 教務