投稿者: tohoblog

炎と星空と〜八ヶ岳の夜〜

昨年度はクラスごとに1泊2日の合宿を体験した5年生。

学年みんなで八ヶ岳高原寮に2泊するのは初めての経験です。

もちろん、大勢で火を囲むのも初めて!

キャンプファイヤー係が書き下ろした台本で、点火前の劇が披露されます。

最初は「こんなにか細い声で大丈夫かな?」「客席に背中が向いているよ・・・」と不安だらけでしたが、現地でのリハーサルでおどろくほど意識が高まった子どもたち。

演技をしない人も、お客さんの目線で活発にアドバイスを出してくれました。

チームみんなで作り上げる成長の過程を目の当たりにしました。

フォークダンスの定番「ジェンカ」にオリジナルの振り付けを加えたダンスが炎に勢いを与えます。

検討を重ねて準備してきた二つのゲームも、具体的な見本で説明する工夫が功を奏して、両クラスとても楽しんで参加してくれました。

そして、エンディング。

星空を眺める時間になりました。

服部先生の案内を受けながら、雲の切間に輝く星をしっかりと確認することができました。

「これで終わってしまうのか・・・」という名残惜しい気持ちを司会役がキャッチして、

機転をきかせて炎を眺めるプログラムも追加されました。

「目をつぶって、虫や、炎の音を聞いてみてください」

火のはぜる音、東京より一足はやい秋の虫の声、炎の熱と高原の風。

ひとりひとりが「今、この時」を味わっていました。

♪夏の草原に 銀河は高く歌う〜

小さくなってゆく炎を眺めながら歌ったCOSMOS(作詞・作曲 ミマス)は、特別な思い出になりました。

来年は最後の合宿。今回参加できなかった人たちも一緒に、みんなでそろって炎を囲めますように。

おにぎり券再開について

保護者のみなさま

おにぎりの申し込み受付を9月25日(月)から再開できることになりました。

詳しくは、保護者専用ページをご覧ください。

桐朋小学校 教務

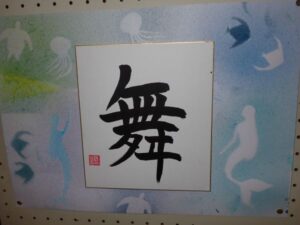

その人その人に内在する自己発達力を大切に [Ⅱー359]

初等部の各学級では、通信を発行しています。通信は、子ども同士、子どもと教員、保護者と教員などの信頼関係を築き、深めていくうえで大事な役割を果たしています。

今年度、幼稚園は、年少「たんぽぽつうしん」、年中「ばらぐみつうしん」、年長「ゆりぐみつうしん」を、小学校は、1年「すたあと」「はれたり くもったり」「1にしつうしん」、2年「レッツ」「七ころび 八おき」「きらり」、3年「まなびば!」「だいじょうぶ」、4年「ぴーす!」「PARETTO」、5年「ともに歩もう」「untitled」、6年「ラスト・パート 学校最後の1年だから」「最高学年」など、を発行しています。6年生は、「最後の1年」「こんな学級にしたい」思いを込めて、その人その人が通信名をつけ、日々変化しています。

通信に込められたいろいろな願い。たとえば新任のKさんは、「みんなでクラスをいっしょにつくっていくときに、たいせつにしたいなと思っていることがあります。それが、この学級通信のタイトル『七転び八起き』ということば」「時に転んでも前向きに子どもたちとの毎日を過ごしてまいりたいと思っております」と書いていました。これからも<学級の物語>を楽しみに、子どもたち、保護者の皆様と読み合いたいと思います。

続いて、4月の通信から、3年生の声を紹介します。3年生は、小学校で初めてのクラス替え、24名から36名へ変わりました。どんな気持ちでどのように過ごしているのか見守り、安心感や信頼感をもてるようにしたいです。

たのしかったドッチボール

ぼくはドッチボールがきらいでした。だけどきょう体いくでやってはじめて「ドッチボールっておもしろいんだなー」と思いました。きのうのドッチボールはまえやったドッチボールよりも、どんまいなどのこえかけがふえている気がしました。こんどやるときは、自分もこえかけができるようにどりょくします。それと、こんどやるときこそがんばってあい手がなげるボールをキャッチしてみることにします。

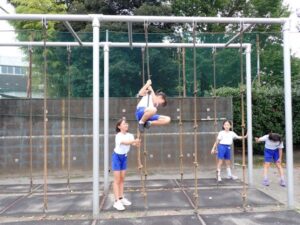

休み時間、たくさんの技を見せてもらいました。しなやかで自由な心と身体です

休み時間、たくさんの技を見せてもらいました。しなやかで自由な心と身体です

いけぽちゃしないでよかった

今日しぜんひろばのいけで、SちゃんとМちゃんとにかちゃんが、(石とび)のお手本をみせてくれた。/ぼくは、びびったけど、おうえんをしてくれた。

そしてできた。/がんばって4回・5回くらいできた。

いけぽちゃしないでよかった。(斜線は、行替え)

4月、新たな環境で、新しい自分をつくろうとはりきっています。「はじめて「ドッチボールっておもしろいんだなー」と思いました」「びびったけど、おうえんをしてくれた。/そしてできた。」など、驚きや発見の中で、文化や友だちへの理解を深めています。考えてぴったり合うことばを探し、表現をしながら自己を成長させています。そのことを私たちは励ましていきたい。子どもたちから、人はいつでもどこでも「選んで自らを創り出していく一瞬」がある、人は「『その気』になって選んで変わる」ことなど大切なことを教えられます。また、遊びや学びが、人や事物そのものに触れて学ぶ、人と人を結びつけていることも。

子どもたちにいまを大切に過ごしてほしい。子どもたちといまを大切に過ごしていきたい。新緑がまぶしい季節を迎えました。皆様、2023年度もどうぞよろしくお願いします。(PTA機関誌『わかぎり』1号、7月発行より)

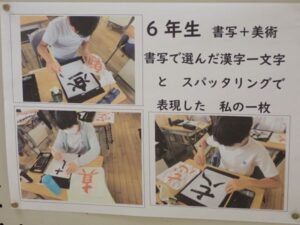

職員室前の掲示板。たくさんの人が見ています

職員室前の掲示板。たくさんの人が見ています

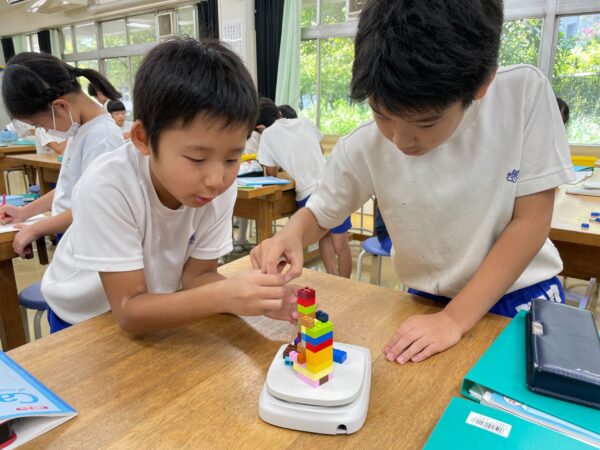

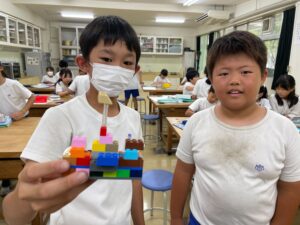

形を変えると重さは・・・

4年生の理科では、『物の重さ』という学習を進めています。

本日のテーマは、「形を変えると重さは変わるのか?」です。

ねんど、おせんべい、紙…など様々な対象物の重さを調べていきますが、今回はみんなが大好きな”ある物”で実験。

「さあ、今日はこのレゴブロックを使って実験をするよ。」

「やったー!」「どんな実験?」「これで遊べるの?」

と大興奮の子どもたち。

重さの比べ方はいたって単純で、

①バラバラにした状態のブロックの重さを量る。

②好きな形に組み立てた後、また重さを量って、比べる。

というもの。

「ただし、どんなに小さなブロックも、あとで足したり引いたりしてはいけないよ。」

今までの生活経験から、子どもたちの大半は、重さは変わらないと予想します。

しかし、試行錯誤していく中で、いろいろな疑問も生まれます。

「縦に高く積んだら、はかりの一部だけに重さが集中する?」

「横に平べったくした時とのちがいは?」

一人ひとりがつくった物を合体させたり、これと決めてみんなで一つの物をつくったり…

何度も繰り返し重さを量ることで、一つの結論が見えてきました。

一回の実験結果だけにとらわれず、多くのデータを集めて結論を導くことこそ、理科で大事にしたいポイントです。

さあ、次はどんな物を使って調べてみようか。

子どもたちの学びは続きます。

5年生学年ページを更新しました

5年保護者のみなさまは、学年ページをご確認ください。

桐朋小学校 教務

カップで何杯分?

2年生の算数では、水のかさを学習しています。

水のかさをはかるときは、同じカップにいれるとわかりやすい!と学習した子どもたちは、

自分たちではかってみたい容器を決めて、カップ何ばい分になるか予想をします。

ある班とある班はちがう形の容器だけど、カップ6杯分と予想。

さあ、本当にいっしょなのかな・・・実際にはかっていきます。

「あ!予想ぴったりだった!」

「微妙にちがったよ!」

「おもったよりも7杯分も多かった・・・!」

「はかったら、あの班と同じだと予想したけど、こっちのが多かった!」

同じカップではかると比べることができる。

ただ頭でわかるのではなく、実際にやってみたからこそ生まれたたくさんの「!」

同じカップで比べる良さの体験をベースに「単位」の必要性も自然と学んでいきます。

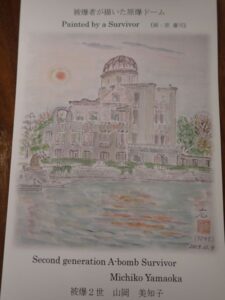

平和をつくる[Ⅱー358]

6年生夏休み課題レポート集を読ませていただきました。レポートには、戦争体験の聞き取り、地域の戦跡をめぐって、各地の記念館へ行く、戦争について調べたことなど書かれていました。保護者、ご家族の皆様にもいろいろと助けていただき、ありがとうございました。

今回、戦争体験の聞き取りを行った人のレポートより、その内容を紹介させていただきます。読ませていただいて、私自身がたくさんのことを教えられました。もし皆様に読んでいただけたら、一緒に〈戦争〉について考え、〈平和〉をつくることをひろげていけるのではないかと考えました。

広島より山岡さん(被爆2世)が来てくださいました。〈戦争と平和〉について学びました。ありがとうございます。

■おばあちゃんから話を聞いた

私の祖母(81歳)に戦争の話を聞きました。/おばあちゃんが生まれた日は、日本にはじめて飛行機が飛んできて空襲があったそうです。

おばあちゃんのお母さんは、おばあちゃんを生んだばかりで、空襲警報が鳴っていても逃げることもできず病院にいたそうです。八王子空襲があったのは、昭和20年8月3日の夜中で、終戦の日の12日前だったそうです。夜中にB29がたくさん飛んできて、八王子中を焼夷弾が落とされたそうです。この時、八王子は町中火の海になったそうです。

おばあちゃんのお母さんは、おばあちゃんをおんぶして、火事になっていない京王線の線路の上を北野の方へ走って逃げたそうです。その時おばあちゃんのお母さんは、おばあちゃんに「八王子が燃えているのをよく見ておきなさい」と言って、おばあちゃんの頭からかぶせてある水でぬらした小さなお布団をめくったそうです。おばあちゃんは布団の隙間からこわごわ空を見たそうです。その時、八王子の街が真っ赤に盛り上がっていたそうです。

今でもおばあちゃんは、その時の光景は頭の中に残っているそうです。おばあちゃんのお母さんは70歳をすぎてから本をつくり、全国の大学、図書館に送り、「戦争は絶対してはいけない」という気持ちを込めて書いたそうです。

■祖父母から聞いた話

戦争が激しくなり、勉強もできる状態ではなかった。日本軍の24部隊が成東に来たことで、学校が部隊の生活拠点となり、学校の教室が軍に取られてしまった。

祖父母達は、学校の外の寺子屋で勉強することとなった。/ある日、B29が隊列を組んで成東上空にやってきた。成東駅には大きな弾薬庫があり、その弾薬庫が狙われたのです。町では、弾薬庫が大爆発すると、町周辺が爆風に襲われ大破することから、防空壕に避難するよう警戒警報が鳴らされた。祖父母は自宅の防空壕に逃げ込もうと兄と一緒に避難したが、多くの患者が防空壕に避難していたため入れず、兄が祖父母の手を引き、家の押し入れの布団の間に押し込んでくれました。

その直後に家は爆風に襲われ、壁や窓が破壊され、粉々になりましたが、兄の機転で兄と祖父母はなんとか一命を取り留めました。

爆発後、町には多くの亡くなられた方々だけではなく、怪我人が大勢いました。手や足を失った人々が大勢担ぎ込まれ、父、母、姉の家族総出で手当に当たったそうです。(この時、上の兄たちは出征していました。)この時、祖父母は毎日が本当につらい生活で、なんでこんな戦争をしたのかしみじみ思ったそうです。

■アルバムから考える戦争

ぼくのひいおじいちゃんは、今から20年前に亡くなりました。なので直接話を聞いていません。おじいちゃんやおばあちゃん、お母さんや、おばあちゃんのお兄さんから話を聞いたり、ひいおじいちゃんが残してくれたアルバムと日記で、ぼくはたくさんのことを知りました。

1度目の召集の時と、2度目の時では様子が全くかわったことが分かりました。1度目の時は、現地の人と運動会を開いている様子の写真があったけれど、2度目の時は食糧も武器も弾薬もつきて、マラリアの治療薬も消毒もなく、精神力だけで戦って生きていたことが書いてありました。読んでいると、苦しくなるくらい悲惨な日々だったと想像できました。また、マラリアになった仲間や負傷した仲間の遺書を受けとり、その内容を日記に記していました。

ひいおじいちゃんも負傷しました。西部ニューギニア島で、右大腿部に弾丸が貫通したそうです。傷がなかなか治らず、気がついたら船で日本に向かっていて、記憶がなかったとのことです。日本に帰ってきてから終戦後もずっと仲間たちと連絡をとり続け、名簿を毎年更新していました。とても几帳面で、まじめな性格なのが分かりました。同時に、共に戦い、日本に帰れなかった仲間たちへの思いも苦しみも書いてありました。今を生きているぼくたちには、分からない苦しみで、戦争をすることで、失う心や命があることを強く感じました。

戦争は領土を拡げるために行っていたのだと思うけれど、失う物が多すぎるので、話し合いで日本の技術や作物と物々交換するwin-winの関係を築くことができたら良かったと思います。

■祖父に聞いた戦争の話

戦争当時、祖父は10歳だったそうです。/三鷹に住んでいたころは、周りにお家が少なく、畑に囲まれていたそうです。

防空壕は庭を井戸の水が出るくらいほって、竹でかべを作り、石で床を作った物だったそうです。階段も作り、厚い板を防空壕の入り口にかぶせ、30㎝ほど土をのせていたらしいです。防空壕の中には、かんづめやいつもは食べられないお菓子が置いてあり、時々食べる事が出来たので嬉しかったそうです。

ラジオから警戒警報や空襲警報が鳴ると、急いで防空壕に入り、警報が解除されるのを息を殺して(時々お菓子を食べながら)待っていたそうです。その時代は、防空壕の中でラジオを聞く事が出来なかったため、サイレンで警報が解除されたらしいです。警報を知らせてくれるラジオが命のつなだったそうです。/防空壕の中にあるのは、懐中電灯やロウソク、かんづめとお菓子だけでした。

「1t爆弾」という爆弾が、祖父の家の目の前の家に落ち、音を聞きつけ、助けに行ったそうです。その時は、その一家のご主人を抜いた5人が、祖父と家族が土を掘り起こしたりしましたが、助かりませんでした。ご主人は、忘れ物を取りに行っていたので、骨折はしましたが助かりました。

また、玉川上水の土手に爆弾が落ち、土手と道路がえぐられたそうです。消防車が助けに来た途中、穴に落ちて一人が亡くなったそうです。

当時は、窓ガラスの内側と外側の両方に厚いテープをはっていたらしいです。*図版あり。なぜなら、爆風が来てもこのようにしてはると、ガラスが割れない可能性が高くなるからです。なので祖父の家はガラスさえ割れなかったそうです。

敵が時限爆弾を落として行ったので、井之頭公園に2日間野宿をしたらしいです。時限爆弾は、落ちると土にもぐり、10~20時間後に爆発するそうです。なので、野宿している間に、家の庭にもぐった時限爆弾を取り除いてもらいました。ちなみに3つほど落ちていたようです。

その後、お父さんが平塚の基地に勤務したので、寒川に移り、小学校も移りました。その小学校は海添いで、敵が近所までよく来ていたそうです。艦載機が朝の10時ごろ、しょっちゅうやって来ていました。その時は危ないので、学校はお休みになり、はだしで走って家に帰っていました。家までの1.5㎞をはだしで帰るのですが、家にたどりつくまでに艦載機がやって来るそうです。そのころは5月で、父は畦道を走っています。田んぼには水がはっていました。艦載機が面白半分で、低空飛行をして、近づいておいかけてきたらしいです。パイロットの青い目が見えるくらい近くまで来ていたそうです。艦載機が機関銃の弾を連続で発射してきたので、田んぼの水面に弾があたり、はじけた水のあとが自分に追ってくる感覚だったそうです。(まだまだ続きます)

ここには紹介できなかった方のお話もたくさんあります。お話をしてくださった皆様、ありがとうございます。

木管の調べ〜五つの楽器、五つの性格〜

今日のプレイルームは、いつもとちょっと違う雰囲気です。

フルート、オーボエ、ホルン、ファゴット、クラリネット。

木管五重奏のミニコンサートが始まるのです。

桐朋学園大学音楽学部のみなさんが楽器を抱えて登場すると、3年生の目が輝きました!

最初はフランスの作曲家、イベールの作品。キラキラと5つの音が重なります。

続いて、それぞれの楽器の紹介がありました。

3年生にとっては、はじめて見聞きする楽器もたくさん。

小鳥の声のようなフルート。

演奏するのがとても難しいオーボエ。

くるくるとカタツムリのような渦巻きのホルン。

長いくだを、半分に折り曲げたファゴット。

そして、オーボエとよく似ているけれど、リードの形が違うクラリネット!

それぞれの音色を知ったところで、きらきら星の変奏曲を聴きました。

いくつ「変奏」があるか、指を折って数えながら聴きました。

最後は、木管楽器による♪クラリネットをこわしちゃった です。

3年生がいつも歌っている楽譜から、木管五重奏用に編曲してくださったのです!(なんという贅沢!)

5つの楽器それぞれがメロディーを受け渡しながらの、かっこいいアレンジ。

「こわれて、どうしよう!」と悩む場面のヘンテコな音も見事なアクセントになっていて、3年生も先生たちも大感激。

一緒に歌う場面では、みんなの嬉しそうな声が響きました。

夏休み中にもかかわらず(大学生の夏休みは、小学生よりも長いのです!)

さまざま準備してくださった学生のみなさん、ありがとうございました!

この出会いは、子どもたちの世界をまた少し広げてくれることでしょう。

後半では、幼稚園の子どもたちも楽しませていただきました。

同じキャンパスで学ぶ音楽家のみなさんの演奏を、いつもの授業で味わう。

桐朋学園ならではの、贅沢なひとときでした。

【子どもたちの感想から】

◯音楽会、きれいな音色だったよねー!とくに、最初の自己紹介より前の曲が、ぼくは一番好きだった。

◯ひとつひとつの楽器の音が出ていて、すごく聞こえやすかった。こういうコンサートは初めてだけれど、とても楽しめた。ぼくもふけたらいいな〜と思った。

◯フルートは小鳥のようなかろやかな音色、ホルンはくまのようなひくい音でした。ホルンはむかし、狩につかわれて、えものが来た時にならすので、音が出るところが後ろになったなど、楽器のちしきもえられたのがとてもおもしろかったです。私は木管五重奏の五つの楽器にもせいかくがあると思いました。

防災の日

9月1日は防災の日。

この日は、今からちょうど100年前に関東大震災が起きた日です。

桐朋小学校でも、先日、災害時に保護者の方に児童を迎えに来ていただく、引き取り訓練が実施されました。

防災の日、そして引き取り訓練という機会に各教室では関東大震災の新聞記事や、動画などを見ながら災害が起きたらどうするのか、みんなで考えます。

「もし、登下校中に地震が起きたらどうしたらいいかな・・・。」

「火事が起きていつもの階段が使えないときは?」

「教室にいないときはどうする?」

「もし学校に泊まるときはどうなるんだろう。」

これは実際の話し合いで出された、子どもたちの声です。

「もしものとき」を現実のものとして、真剣にとらえたからこそ生まれてきた疑問だと感じます。

自分の命を自分で守る。

そのために、「もしものとき」のことをこれからも、考え続けます。

本日(9月8日)の登校について

本日(9月8日金曜日)は、台風13号が関東地方に接近の予報が出されています。

そのため、本日は休校とします。

各家庭で安全確保に努めて過ごしてください。

予定されていたPTA活動なども延期とします。

パン・おにぎりの申し込みをされていた方には、後日返金いたします。

桐朋小学校