投稿者: tohoblog

トットコスター☆フェス開催!!

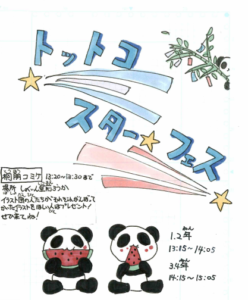

7月7日七夕の日に、前期児童会発表「トットコスター☆フェス」が開催されました!

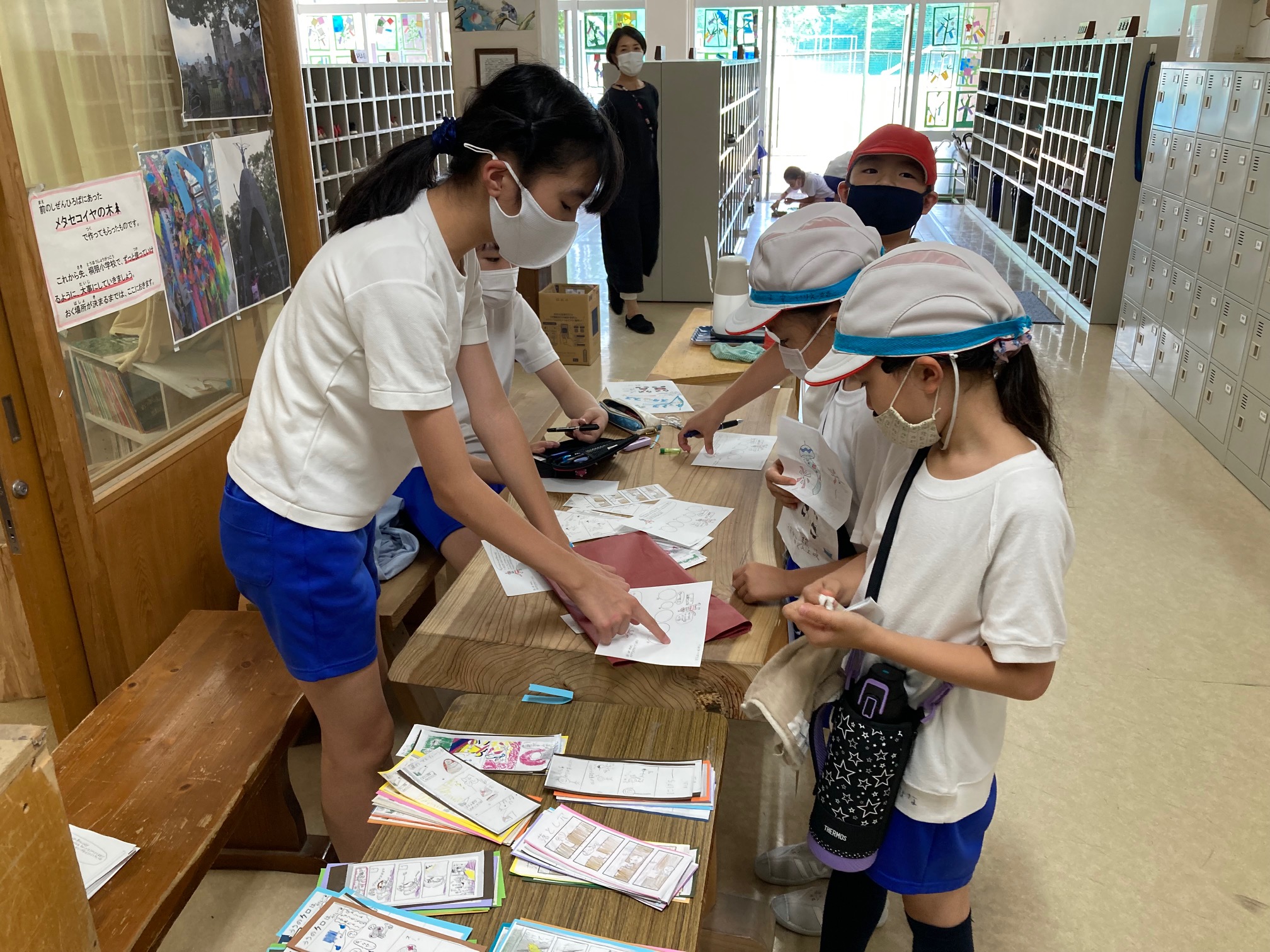

5、6年生の各委員会で学校のみんなが楽しめる企画を考えます。

今年はこんなワクワクするパンフレットができあがりました。

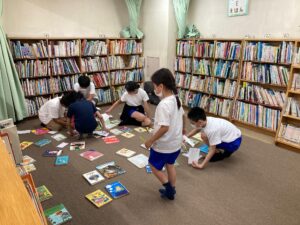

「図書委員会にきてください!」「プレイルームもおもしろいよ~!」

委員会の子どもたちの声が響きます。

遊び企画委員の「ウォーターガンサバイバル」に参加した子どもたちはシャワーを浴びた後のようにびしょ濡れ。暑い日だったのでとても気持ちよかったことでしょう。

放送委員の「ねがいよとどけあまのがわ」では、音楽室にたどり着くまでに「天の川」を越えていかなくてはならず、これが結構難しい。たどり着くと短冊に願いごとを書くことができます。

保健委員ではお化け屋敷だけでなく、廊下を走らないよう呼びかける動画を作成し、待ち時間に流すなどの工夫もしていました。

今回特別に出店した「イラスト団」の子どもたちは、自分たちが描いたイラストをたくさんコピーして配布。

どの企画も大盛況!

「トットコスター☆フェス」を楽しんだ1~4年生はもちろん、企画を成功させた委員会の5、6年生も、とっても満足そうな表情でした。

7月中旬『桐朋教育』発行。特集は「評価」② [Ⅱ‐305]

7月発行『桐朋教育』の「美術の取り組みと評価」原稿を読みました。6年生平和ポスター、4年生トウキョウダルマガエルの取り組みと作品からの評価論が書かれていました。

昨年12月、6年生ヒロシマ修学旅行

昨年12月、6年生ヒロシマ修学旅行

平和ポスターでは、「(作品を提示して)ポスターとしては、左側のものの方が、デザイン的に、形をまとめたり、構成をしているので完成度が高いと考えることが多いといえるでしょう。でもポスターの「人に呼び掛ける、訴える」という目的を考えて評価を行うなら、負けず劣らず右側のものも素晴らしい作品だといえるのではないでしょうか。/両者の取り組みは、左側の子は物静かに黙々と図柄をまとめ上げ、冷静に落ち着いて制作を進めていました。また右側の子は、発想の段階で試行錯誤が多く、いろいろ下書きを書いて、悩みながらこの図柄にたどり着きました。両者の取り組みはスタイルは大きく違えど、それぞれに熱心な取り組みだったといえると思います。そのような取り組みの様子も踏まえ、授業で制作した作品の一つ一つはそれぞれに子どもたちの想いがあふれ、表現されているものなのです。」と書かれていました。

「熱心な取り組み」「取り組みの様子も踏まえ、授業で制作した作品の一つ一つはそれぞれに子どもたちの想いがあふれ、表現されている」と捉えています。その子の対象への意識や感覚、認識、思考と作品としてのあらわし、取り組みの過程、満足感、その子との対話などを大切にされていると学びました。それから、その子のこれまでの取り組みを踏まえて、どんな成長が見られたのかなども知りたくなりました。

トウキョウダルマガエルを対象にした取り組みでは、「子どもたちは、ただ見て観察するのではなく触ったり、持ったり、逃げたのを追いかけたりしながら、カエルを感じます。あのカエルを持った時の感触は、持った人でないとわかりません。あの臭いにおいも嗅いだ人でないと、本当にはどのようなものなのかは、わからないのではないかと私は思います。とにかく子どもたちは、触ったりつかまえたりしながらこの生き物を感じ、観察するのです。」と書かれていました。

実際に触る(触ろうとしても触ることができない。やった、触れた!)、感触をもつ、感じる、味わう、(全体、部分、気に入ったところ)よく見る、驚いたなどの心の動き、そのような子どもが感じる世界を豊かにしようと試みているのがいい、大切だと思いました。それが表現する世界を豊かにしていくと考えます。

それから、「子どもの感覚的に描かれた絵は、形は本物らしくありませんが、感覚的にそう描いたのは「わかる」っていう感じがおもしろいですね。あと、論理的でなく、手先もそこまで器用ではないので、不思議で面白い形も生まれやすいです。/高学年になってくると、次第にこの感覚的な表現だけでは自分自身も納得できなくなり、客観的論理性のある表現と、自分の感覚的表現の違いに悩み始め、人によっては、うまくいかないと感じることが多くなり、美術が得意でないと思ってしまうようです。そのような成長による変化が常に起こっている子どもたちなんだという意識はこちらも常に持っておかなければいけないと思います。」など、考えたい課題も示されています。

「評価をする側も人間で、必ずしも正しくないのではないか」という(最大限のベストは尽くしても)ことを念頭に置いて書かれていることも執筆者らしさを感じました。「美術の取り組みと評価」を読み、私たちらしい取り組みと評価を考え、深めていきたいと思います。

もうすぐ七夕。たくさんの願いが飾られています

もうすぐ七夕。たくさんの願いが飾られています

ハードルを素早く通過するには?

5、6年生の体育ではエイサー、七頭舞、水泳の他に、陸上運動にも取り組んでいます。

今回は6年生、ハードル走の授業の様子を紹介します。

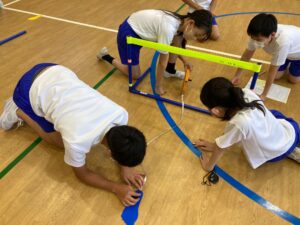

ハードル走の授業では、インターバル(ハードルとハードルの間の距離)をリズムよく4歩で走ることや、自分が走りやすいインターバルを見つけること、普通の短距離走のタイムから目標タイムを決めて走ってみることなどを、班のメンバーで協力しながらやってきました。

そして今取り組んでいる課題は、「ハードルを素早く通過するにはどうすればよいか?」ということ。

まずは実験。走った人の、踏切りからハードルまでの距離と、ハードルから着地までの距離のデータを取ります。

データを取り終わったら全体で確認。多くの班の結果が、「踏切りからハードルまでの距離より、ハードルから着地までの距離の方が長い」となりました。

ここでハードルを素早く通過するための極意を先生から伝授。実は、「ハードルから遠いところから踏み切り、ハードルに近いところに着地する」のが、より素早く通過するために必要なことだと知りました。つまり、これからそこを意識すれば、もっとタイムを縮めることができるのだということも確認できました。

そのあとは班ごとに「遠くから踏み切り、近くに着地する」練習を、足型を置いたりしながらやりました。「まだ着地が遠いよ」「いい感じ!」などと声をかけあいながら何度も走っていました。さて、これからタイムを縮めていくことはできるかな?楽しみです。

↑走ってきたら… ↑すぐ足型を置く!

7月中旬『桐朋教育』を発行。特集は「評価」 [Ⅱ‐304]

1、『桐朋教育』 座談会「桐朋学園の評価」より

もうすぐ『桐朋教育54』(桐朋教育研究所)が発行されます。特集は、「桐朋学園の評価」です。小中高短大教員による座談会に、小学校から2人が参加しました。発言を少し紹介し、私たちの学校の取り組みをお伝えします。

〇本校では評価を数字で表した「通知表」はありません。学級通信や連絡帳それから授業や行事等の参観を通して、子どもたちの姿を保護者の方々と共有して行くことを大切にしています。それと年に二回の保護者面談があります。子ども一人ひとりの良さと今後の課題について、どのようにすればその子の良さを伸ばしていけるか、また課題にどう向き合って、それをどうサポートしていけば良いかを話し合います。

〇発達の主体は子ども自身であり、人やモノ、自身に働きかけ、自分の可能性を開花されていきます。その際、日記や作文で自分の思いや考えを書いて読み合うことも大切にしています。日々の生活を綴ったり、行事や授業を振り返ったりして、出来事を自分に引き寄せて行くこと、書くことを通して物事への関わりを見つめ直したり、自分の考えや思いを表現することで、自分の良さや課題を見つめ直し、自分を成長させることを大切にしています。

〇私は社会科を担当していたので、それを例に本校の評価を紹介します。社会科ではプロジェクト学習をしています。チームで課題を深く掘り下げていって発表をしたり、プロセスの中で学んでいったりということをしています。その際に、発表自体の目標と学習プロセスの目標の両方を子どもたちと共有し、それから学習をスタートします。途中で「中間評価」をしながら発表をねりあげていきます。発表が終わったところで、参加者や発表者相互の評価、それから「自己評価」を併せて自分たちで振り返り、次の学習に活かしていきます。

〇勿論、プロジェクトだけではなくて、通常のテストも行っています。テストでは表面的な知識を問うものだけではなく、自分で深く考えて解答を出していくような問題を意識して作ります。その評価を基に、子どもが自主的に学習をデザインして学びを深めることで子どもの力を伸ばしていくことを重視しています。

2、創設時の「評価」をめぐって

創設時(1955年)の「評価」を振り返ってみました。その年、「通知表廃止」を決め、「「教育評価」の本来のあり方を研究課題」としたことなどがわかりました。

1955年度1学期、小学校では成績評価をどうするか議論の時間をもてず、1学期は「公立学校に準じて通知表をつくって渡すことに」しました。議論の過程で、「子どもたちは全員が一生けんめいにとりくんだのよ。一つ一つの作品に優劣はつけられるかもしれないけど、それだって教師の側に主観が伴うでしょ。それよりも重要なことは、通知表に点数をつけると、その数値だけがひとり歩きして、かえって子どもに偏見をうえつけたり、意欲を喪失させることだってあるでしょう。/もし、どうしても点数をつけよ、と言われれば、全員に最高点をつけてやりたいわ。それよりも、秋には各教室で作品展でもやりましょうよ。そのほうがよっぽど『教育評価』にふさわしいわ」(美術専科)という反対論が出されたそうです。

1学期は、通知表を作成し、配布。その後、「子どもたちに通知表を渡すだけでは何とも後味が悪かったので、夏休みに入って一人ひとりの父母と面談をした。そこでもあきらかになったことは、通知表の点数があたかも裁判の最終判決のように受けとられていた、ということであった。」と、中野光先生は述べています。

2学期、初等部における教育評価のあり方を検討して、

1) 公立学校に準じたような通知表は廃止する、2) 「教育評価」の本来のあり方を研究課題とし、3) 父母にはより望ましい連絡方法を考えていく を決めます。

主事の生江義男先生が、「『教育評価』という概念には教師の教育活動自体を評価することが基本として含まれているんだろ。(中略)『評価』は『評定』でもなければ『測定』でもない。教師にとってきびしいことなんで、評価を伴わない教育はありえないのだし、評価自体が教育にならねばウソだよなあ」(引用はすべて中野光著『桐の朋』私学公論社、1994年)と言われていました。「教師の教育活動自体を評価することが基本」という考えは、その後も引き継がれていきます。今週、幼稚園たんぽぽ組が個人面談を行いましたが、面談を大切な機会として持ってきました。

「評価には、教育の目標、内容や方法、過程が集約されている」、「目標や評価における子どもの参加」、「真正の学力と評価」など、今後も桐朋における「評価」を深めていきたいと考えます。

写真はすべて、今週の園の様子から

7月2日(土)施設見学会について

お申し込み下さった皆様

◯7月2日(土)の見学会は、予定通りに実施します。

連日気温が高い状況が続いておりますので、ご無理のないよう体調第一に参加のご判断をなさってください。

・受付票をプリントアウトして、全てにご記入の上ご用意ください。

・本学園正門からお入りください。

・案内板にしたがい、正門右手の校舎沿いのレンガの通路をお進みください。

・高学年玄関前が受付です。受付票をお預かりします。

・上履き(スリッパなど)、外ぐつを入れる袋をお持ちください。

・熱中症の予防のためにも、風の通る軽装でお越しください。(スーツは適しません)

・帽子、水筒、扇子、冷却剤など、適宜ご準備ください。

・暑さ対策の面からも、早すぎるご来校はお控えいただき、受付時間内にお越しください。

桐朋小学校

スマートな使い手に

突然ですが「スマホ」は何の略かわかりますか?

「賢い」(スマート)「電話」(フォン)。

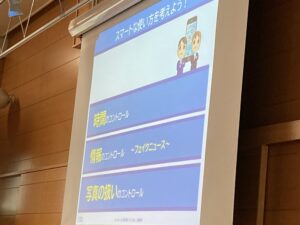

便利さに操られるのではなく、自分自身が賢い使い手となるために必要な知識や情報を、ファミリーeルール講座事務局の講師の先生が6年生にお話してくださいました。

・時間のコントロール

・情報のコントロール(フェイクニュースなど)

・写真の扱いのコントロール(フォトハラスメントなど)

の3つの視点で、お家の方も一緒にワークショップに参加しながら考え合いました。

写真を仲間内でどのように共有するか、という例をとっても

「許可を得たらOK」「載せるべきではない」「鍵のかかったグループだから安全である」など、クラスの中でもさまざまな考え方があることがわかりました。正解は一つではなく、その行動の結果を考えることが大切だということを学びました。

子ども役になった保護者が「夜遅くまでYoutubeを観たい!」と強く要求し、それを子どもたちがなんとかして説得する、というロールプレイでは、「目が悪くなるよ」「あとで勉強するって言っても、その時には疲れちゃってできないよ」「起きられなくて次の日が大変だよ」などなど、知識を総動員して説得している様子がありました。

◯保護者アンケートより、抜粋します。

・子どもだけでなく、自分の使用状況も見直そうと思いました。

・わかっているつもりでもドキッとするものもありました。特に写真はグループで共有しているの気をつけようと思います。

・家族で建設的に議論するきっかけになりました。

・行動を起こす前に自分で考える習慣を持とうと思いました。

「本日を機会に、たくさん親子で話し合いたいと思います」という感想もありました。スマートにネットの世界と付き合うためには、身近な大人(保護者)が、目をかけ、手をかけ、しっかりと向き合う必要も痛感したワークショップでした。

命を活き活きと輝かせたい – 土曜参観のことなど [Ⅱー303]

25日(土)は、1、2、6年生が土曜参観日でした。ご参加のみなさん、ありがとうございました。私は、同じ時間帯にポロニアホールで幼稚園説明会があったため、途中参加、見学でした。

午前の幼稚園説明会、午後の小学校説明会へ参加をしてくだったみなさん、ありがとうございました。

2年生と6年生の参観について。2年生は、親子で竹馬づくりをしました。竹を一緒に支えて、子どもが切る。うまく切れない時や最後の切りはなすなどの場面では、鋸の押し引きのやり方、竹を回して鋸を動かしやすくするなど、いろいろな工夫や試行錯誤をしていました。釘を打つ時に、まっすぐ打てないこともあり、保護者が支えたり、見本を見せていました。親子でやってみてもうまくいかない時に、近くの保護者に助けをもとめる姿も見られました。完成すると、子どもが竹馬にのるのを一生懸命に支えている姿も見られました。

6年生は、保護者がいっしょに東京大空襲の体験を聴きました。話してくださったお2人の方に感謝しています。話し終わった後で控室に戻る時、お父さんが近づいてきて、自分も学ぶことができましたと話してくださいました。こうした感想が話してくださる方を励ますのだと感じました。

体験を聴いた後で、小グループに分かれ、子どもと大人がどんなことに心が動いたのかなどを話し合っている場面もありました。自分は何にどう心が動いたのかを考えて語り、相手はどんなことに心を動かしているのかを知る。子どもと大人でそのような機会をつくることができました。

24日前のことも書きます。23日(木)下校時、玄関で小さなビンをだいじに持っている5年生からみてみてと声をかけられました。目を凝らしてみても何がいるのか見えないと、ここにいるよと教えてくれます。そこには、元気に育った(大切に育てた)メダカがいました。「よく育っているね。嬉しいね。教えてくれてありがとう。」

24日(金)放課後に工作室前、粘土室で木工作をしている6年生と出会いました。自分の作品を磨き、工夫し、試行錯誤する姿が見られます。友だちとたのしそうにすすめています。蓋をあけるためには棒を外さなくてはならない仕組みを取り入れていたり、角が出っ張らないように美しく仕上げたいといろいろなタイプのやすりを使って夢中になって手を動かすなど、さまざまなことにこだわる姿が見られました。すごいなと思いました。エリクソンの発達理論(第4期の学童期)では、「自分(たち)の世界をつくる際、仕上がりにこだわるようになり、道具、技術、知識を獲得する」と学んだことを思い出します。

先週もしぜんひろばでは、大もみじの木にのぼれるようになった子が喜びを表現していたり、とんぼやカエル、蛇などを捕まえて見せてくれる、触らせてくれる子がいました。見てみてと呼びかけられると嬉しい。すごいなあ、(ドロダンゴが)ぴかぴかしているね、すべすべで気持ちいい、など心のふるえを私も伝えます。

私は、こうした時に山竹伸二さんのことばを思い出すことが多いのです。小学生の発達段階ではないと思いますが、根本の考えを大切にしています。

「親の共感と言葉かけによって、子供は自分の感情の意味を理解し、自分で自分の感情に気づけるようになる。それは、自己了解によって自らの感情と他者の感情を区別し、なおかつ他者との共通性を認識できるようになる、ということである。それだけではない。養育者の共感は「ありのままの自分」が受け容れられているという「存在の承認」を感じさせることになり、後年、他者に対しても「ありのままの存在」を認めるべきだという感性が育まれる。」山竹伸二さん『共感の正体』(河出書房新社)より引用。

山竹さんは、別の本でも「承認」や「共感」について考えさせてくれます。

大太鼓をおためし

5年生は体育で、沖縄の踊り「エイサー」をやっています。

エイサーに関わる沖縄の文化を初回の授業で紹介し、その後総合の時間でもそれぞれで沖縄の様々なことについて調べ発表するなど、体育以外でもエイサーに親しむ時間を大事にしてきました。

桐朋小学校のエイサーは、沖縄の園田青年会(そんだせいねんかい)という青年会が踊るエイサーから学び、これまでずっと踊り続けてきています。

毎年、「仲順流り」「海ヤカラ」などあわせて5曲を踊りますが、ひとまず一通りの踊りを踊れるようになったので、先週はみんなで大太鼓のおためしをやってみました。

大きな赤い大太鼓を見て子どもたちは興奮の様子。

「こんな大きいの持てるかな」

「音が体に響きそう」

早速実際に持って踊ってみます。

重くて大きい大太鼓を持つと、これまで小さな締め太鼓で踊っていた感覚とはまるで違う感覚に。腰を落とそうにも締め太鼓のときのようにうまくはいきません。動きが制限されてしまうため、踊るのも難しくなります。大太鼓は「持っているだけでかっこいい」わけではないのです。

全員が終わったところで感想を聞いてみると、

「思ったより軽かった!」

「体がうまく動かなかった」

「大太鼓の後に締め太鼓を持つとすごく軽く感じた」

などなど、様々な声がありました。最初の印象からガラリと変わった人もいたようです。

次回の授業で、大太鼓を持つ人を決めます。大太鼓はみんなの大事なリーダー。5年生を元気よく引っ張っていってほしいです。

6月25日(土)説明会について

お申し込み下さった皆様

◯6月25日(土)の説明会は、予定通りに実施します。

・受付票をプリントアウトし、全てにご記入の上、受付にお出しください。

・高温になるとの予報があります。どうかお楽な服装でお越しください。

(スーツなどご着用の場合、検温時に高く表示される可能性があります。)

・会場入れ替えの都合上、お時間まではご案内することができません。

受付時刻よりも前のご来校はお控えください。

桐朋小学校

緊張の10分間

「みなさん、おまたせしました〜!お昼の番組のはじまりです!」

「イェーイ!パチパチパチ!」

軽快なオープニング曲にのって、10分間の放送がスタートしました。

今回は3日連続放送のプログラムでした。

メンバー全員が違うクラスなのではじめはちょっと遠慮気味でしたが、6年生が昨年の段取りを思い出して伝えたり、5年生も斬新なアイディアを出して企画を練ってきました。

初日は、梅雨にかかわる豆知識。

二日目は、最近流行っているクラスの遊びクイズ。

最終日は、続きが気になる本の紹介。

それぞれ、音楽の授業で録音した歌もオンエア!

学校中のみんなが耳を傾けてくれた10分間。校長先生も足を止めて見守ってくれていましたよ。

ゼロから企画を立てる大変さ、全校に流す責任、そして、みんなが楽しんでくれるかな?という心配・・・

ドキドキする気持ちをチームワークでカバーできたおかげで、リスナーの反応は上々!!

ほっとしたら、急におなかが空いてきた〜という声もありましたね。おつかれさまでした。

しずかな昼食時間を彩る、にぎやかな放送番組のおはなしでした。