投稿者: tohoblog

本日(2/14)の登校は、通常通りです。

本日、2/14(月)の登校は、通常通りとします。

登校時間には、まだ雪の影響が残っているかもしれません。

気を付けて登校してください。

実践から学び、なぜ大切なのかを問う [Ⅱー287]

「桐朋幼稚園の実践から学び、なぜ大切なのかを問う」を書きます。(1)が1回目の掲載、(2)が2回目(今回)の掲載です。

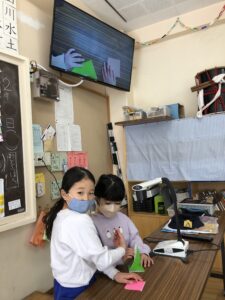

写真はすべて、先週、今週の幼稚園の様子です。

写真はすべて、先週、今週の幼稚園の様子です。

(1)幼児期にふさわしい育ちとは-「人間関係」に焦点化

「保育指針」の保育の目標に、「子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期」で、「(ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。」と書かれています。

幼児期の子どもとかかわって、応答されることによる安心感や信頼感をもとに、自分らしさを育み、自分とは違う他者に対する愛情や信頼感を育んでいくという「人間関係」の根っこを育てる大事な時期と考えます。

- 桐朋幼稚園の実践に学ぶ

年少の子どもたちは、入園から一人ひとりの「やりたい」を満たしています。2学期後半、やりたい遊びをみつけて夢中になるけれど、友だちとの遊びがとても楽しくなってきます。「この遊びしたい!」と「あの子と遊びたい!」が両方気持ちの中に湧き上がって、不満や葛藤など様々な心の動きを経験します。

『Yちゃんのやりたい、葛藤場面、折り合いをつける経験』(I先生の『桐の葉』文章を引用)を取り上げてみます。

Yちゃん(4歳)は、学校ごっこの先生役がお気に入りです。

「きょうの おべんきょうは、イチョウの はっぱの はなたばづくりですよ。みんな きのところに あつまって。」と言いました。

しかし、その時、小学生役の3人(そのうち一人が保育者)は、新しい砂場の道具『パテ』で、コンクリート塗りに取り組んでいました。「ながく つづく アスファルトの ふちの さいごまで コンクリートを ぬろう」と目標を話し合い、張り切ってはじめたところでした。

今までの「学校ごっこ」でも、「いちょうの葉っぱの花束づくり」は授業として行っていたので、Yちゃんにとっては「また今日もやろう」と見通しを持っていて、子どもたちに声をかけたのです。

「きょうの おべんきょうは、コンクリートを ぬることが いいな。」と、Yちゃんに言ってみると、

「ダメ! きょうも、はなたばを つくります。そんな どろを ぬって、いったい どうするのよ!」Yちゃん(先生)は、コンクリート塗りの遊びに初めて出会ったようで、それを熱心にやった先に一体何があるのかというような現実的な問いをつきつけてきました。

「いやだ いやだ。どうしても きょうは、コンクリートぬりを やりたいよ。いやだ いやだ。」みんなが言ってみると、

「しかたが ないわね。じゃあ、きょうの さいしょの おべんきょうは、この コンクリートの おしごとで いいわ。わたしも いっしょに やってあげる。でも、そのあとの おべんきょうは、イチョウの はっぱの はなたばづくりよ! いいわね。」と、Yちゃん。Yちゃんの懐の深さが表れている語りでした。

この時、小学生役だったI先生は、次のように述べています。

「『学校ごっこで先生役として遊びたい』、『学校の最初のお勉強はイチョウの花束作りがいい』、『一人で学校ごっこをするのはつまらない』、『生徒役の友達や保育者と一緒に遊びたい』、これらの思いを叶えるために、Yちゃんが葛藤した末に考え出した内容は見事です。

提案を退けられ、違う提案を友だちにされ、葛藤するも、相手の意見を受け入れ、自分も寄り添う姿勢を見せつつ、最後は自分の意見もきちんと伝える。素晴らしい先生パフォーマンスでした。/ところで余談ですが、現実の「学校」はこういった子どもがやりたいことをまず満たしてから、教師提案の学びを行うのは難しい現状でしょう。『学校ごっこ』では、自分たちの学びの場を設定できるのも面白いなと思っています。」

Yちゃんの気持ちも、「生徒役の友達」の子の気持ちも大切です。気持ちの違いが生じることは当たり前で、そのときにどうしていったらよいのか、子どもたちとていねいにやりとりをします。幼児期に、自分と他者は違うことを気づき、他者との関わりにおいて不満や葛藤などの心の動きを経験します。心の揺れを大切に育みながら、他者と折り合いをつける経験をします。

(2)「人間関係」で葛藤し、折り合いをつける経験を大切にする

―なぜ葛藤し、折り合いをつける経験が大事なのか

これは、大田堯さんの生命の基本的特徴の考えに学んで、幼児期、児童期だけではなく、人生において大切なことだと捉えるようになりました。

大田さんは、「生命個体のその基本的特徴とは、第一に一人ひとりがDNAにみられる配列がちがうことだ。第二に生命は太陽、水、食物、そして地球を含む人々に依存して生きている。生命は「かかわり」のなかにある。他者、他物への依存は生命の根本的特質である。第三に、生命は、誰ともちがう他者とかかわり続けることで、一瞬々々自分を変えて、他者との調整を行いながら、新たな創造力をその人なりに創出する。」(大田堯自撰集成4、藤原書店、2014年)と述べています。

幼稚園、小学校では、子どもたちと生活している中で起きる様々なトラブルを大切にしています。対話を重ね、自分の考えや行動を組み替えていく過程で育ちます。自分とは異なった意見を持つ人と、ともに生きることを学んでいます。それから、障碍(がい)者、外国人、LGBTなどいろいろな方との出会いやかかわりをつくります。自己と他者を理解し、ともに生きるとはどういうことかを繰り返し学びます。

私たちは、生涯にわたり、他者と関わり、葛藤が生まれて調整を行い、折り合いをつけて自分を変えていきながら生きていることを繰り返します。この生命の基本的特徴から自己を創出し続けることで、自分らしさや他者との共生が育まれていきます。だから、幼児期から葛藤し、折り合いをつける経験が大切だと考えています。

(3)発達の主人公は、子ども

発達は、自分自身の願いによって、外の世界(他者やモノ・コト)と自分自身にはたらきかけ、いろいろなことを取り込みながら新しい自分を創造していく歩みです。ですから、私たちは、子ども自身の心の動きや考えを尊重し、子どもは自分で立ち上がり歩み出すことを大切にしたいのです。この発達のちからがたくましく、豊かになるような生活、遊び、学びをつくりたいです。

本日の登校は通常通りです。

本日の登校は、通常通りとします。

気を付けて登校してください。

見逃さないぞ!

しぜんひろばに氷が張るほど冷え込んだ朝。

教室に向かう花壇を熱心に覗き込んでいる人たちがいました。

近寄って行くと、小さな緑色の芽がいくつか顔を出していることを教えてくれました。

「これ、わたしが植えたやつかな?」「何色が咲くと思う?」

そんな話をしながら、土からはみ出しすぎたチューリップの球根に土のお布団をかけてくれました。

春の準備が着々と進んでいるようです。

幼稚園にきょうだいを送った帰り道に、ちょこんと飛び出した緑色に気がついた人がいました。

すばやく柵にのぼって、芽をそっと手でさわって確かめていました。

大人はなかなか気づかないことも、小さな人たちの目は見逃しません!

おには〜そと!〜節分〜

2月3日は節分でした。

1年生はクラスごとに自然広場で「おには~そと!ふくは~うち!」の声が響きました。

あるクラスでは、前日の帰りの会で有志の子達から

「明日、節分なのでみんなで豆まきをしませんか?」と、提案がされていました。

「明日、鬼になりたい人!」「鬼やりたーい!」「豆を入れる箱はどうするの?」

「おうちで作って来る?」「宿題で作ってこよう」「作り方わからない!」

「じゃあ、私が作ってきてあげる」「明日みんなでつくったらいい」

「鬼も豆投げるの?」「じゃあ、鬼ごっこにする⁈」

「ドロケイみたいにタッチしたら鬼のすみかに入れば?」

「それで鬼じゃない人がタッチしたら、出られるのはどう?」

「それがいい!」・・・どんどん話が盛り上がります。

次の日、お面を持ってきて朝からかぶっている人。

「お母さんと一緒に作ったんだ!」と言ってきれいな折り紙で作った沢山の枡を作って来てくれた人。

「やっぱり鬼はやらない。」と逃げる側に回る人などで計画の変更もありつつ、

4時間目の前半ではクラスの“折り紙先生”に教わりながら、

一人1つ枡を作り、投げる用の豆を入れて自然広場に出発!

お面をかぶった子達がカウントダウンしてリアル鬼ごっこの始まりです!

今日はいつもの鬼ごっこと違って、鬼が追いかけてくるから逃げる方も必死です。

キャーキャー言いながら逃げているうちに

「1個も投げてないのに豆がなくなっちゃった…」と、

豆を探しながら逃げるという忙しい人もいました(笑)。

邪気や魔物を追い払うために始められたとされる豆まき。

どうか、桐朋小学校にも邪気も魔物も近寄らず、

子ども達が健やかに育ちますように、と願った一日でもありました。

在校生保護者の皆様

保護者の皆様

土曜日・日曜日・祝日の健康観察について、「全ての保護者の方へ」ページを更新しましたので、ご確認ください。

在校生保護者の皆様

保護者のみなさま

健康観察送信などにご協力いただきありがとうございます。

「全ての保護者の方へ」ページを更新しました。

お時間のある時にご確認ください。

教務

日々を大切に [Ⅱー286]

1、なぜそうするのか?

1月22日(土)23日(日)、新型コロナ感染症にかかわる児童や保護者、教職員の連絡が入り、学級閉鎖などの対応をしました。24日(月)朝も2学級の新たな状況を踏まえ、幼稚園では登園したところで帰宅していただきました。突然の対応で、ご心配、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。

閉鎖開けの園、学校では、新型コロナ感染対策と健康教育、登下校の見守りなどを大切にしていきます。あらためて、新型コロナが「飛沫感染」「接触感染」するなどを子どもたちと学び、密閉、密集、密接を防ごう、飛沫感染を防ぐためにマスクをしよう、接触感染を防ぐために手洗いや手指消毒を行おう、登下校の車内で大きな声で話すことはやめようなどを徹底したいと思います。換気もよくしていきます。

それから、幼児期、児童期の子どもは、しっかり栄養をとり、適度な運動をし、免疫力を高めることでの「健康の土台」づくりがとても重要です。(横倉義武『新型コロナと向き合うー「かかりつけ医」からの提言』岩波新書)そのことも大切に保育、教育活動をすすめていきます。

子どもたちに「〇〇が大切だから、やりましょう。」と繰り返し働きかけをしますが、それはなぜするとよいのかを学び、考え合いたいと思います。たとえば「なぜ石鹸で手を洗うのがいいのか?」という問いに対して、石鹸は、脂質(油成分)に結合する性質を持ち、水ともよく馴染みます。油をくっつけた形で水に溶けるので、油を溶かす作用を持っています。石鹸で洗うのは、水に溶けない汚れの油成分を、油成分と結合する性質を介して、水に溶けさせているからで、これと同じ作用がウイルス表面の資質の膜に作用し、ウイルスの膜が溶けてウイルスがなくなるからです。(永田和宏さんが『未来の科学者たちへ』で語っています。)

なぜそうするのかという問いをもち、子どもたちと学び、理解して行動することを大切にしていきたいです。

2、おもしろそう、やってみたい!

理科園としぜんひろばの間にあるオニグルミの木(樹齢50年以上)を囲むようにして、「ツリーハウス」ができました(上の2枚の写真)。2年生の人たちが先生と一緒につくりました。学級でツリーハウスをつくってみたいという人がいて、どの場所にどうすればできるのか、何が必要なのかを考え合いました。私に、「ツリーハウスをつくりたい!」という気持ちを伝えにきました。何度かのやりとりでは、どんなものをつくりたいのか設計図を持ってきたこともありました。先生と買い物に行き、いっしょにつくっていきます。完成後、色々な学年の人が使っています。

4年生の人たちは、環境への興味を持ち、ごみ問題を変える「アクション」を起こそうとしています。しぜんひろばか理科園で、具体的に「アクション」をしてみたいという相談を受けました。地球環境問題を身近なことからやってみることがいい。自分(たち)で手を動かし、試行錯誤しながらやっていけるといいと思いました。これからがたのしみです。

1月15日、桐朋学園小学校、桐朋中学校に行ってきました。みやばやしの中をゆっくり散策し、大イチョウの木やヤギ(さつき)やうさぎたちの様子をみてきました。野焼きした5年生の土器を見せていただき、野焼きをしたひろばも歩きました。そこには、全校児童で集めた落ち葉が積み上がっていました。私たちの園、学校も、秋から冬にかけて落ち葉がたくさん積もります。園庭では、料理やお面に、おちばプールなども。それから、踏んで音をたのしむこと、木漏れ日を感じ、香りを味わうなどをします。しぜんひろばでは、高学年の人たちが大もみじの下に落ち葉を敷き詰めています。

桐朋小学校の4年生の人たちの「アクション」、桐朋学園小学校の人たちの落ち葉集めなどに刺激を受け、地球環境危機の問題を落ち葉の堆肥化から「アクション」してみようと、堆肥の原理を学んでいます。また、私たちは、見えない微生物たちの活動に支えられていることを学んでいます。「豊穣な複雑性を内包する土が、大気の循環を支え、植物の生長を促している。人間には理解しかれない方法で、驚くべき仕事を成し遂げている。土にもまた『知性』があるのだ。」と、森田真生さんが『僕たちはどう生きるか』で述べていました。

子ども(たち)のおもしろそう、やってみたい! に刺激され、私もいろいろなことに取り組んでみたいです。

幼稚園のおもちつき

幼稚園のおもちつき

ある日の光景

新規感染者数が「過去最多」を更新しています。

今日の数だけでも多いのに、昨日も、一昨日も、、、と足していくと本当にものすごい数でびっくりしてしまいます。

体を動かす機会が減ってしまっている人がほとんどでしょう。

せめて画面でワクワクできるように、少し前のしぜんひろばの光景をお届けします。

大雨の後の晴れた朝、とつぜんしぜんひろばに出現した最高の遊び場。

「これはもう、いろいろやるしかないでしょう!」とばかりに、水たまりに飛び込んだり、丸太で湖を渡ったり!

いつもの何倍も動きが大胆です。

みんなの満足しきった気持ちが、シャツの背中や、スネに現れています。

「この後、授業なんだけどなあ・・・」と呟くのは、先生だけでした。

(洗濯物を見たお家の方は、なんておっしゃったかしら?!)

く九ぼ問

【問だい】なぞなぞです。問だいの文の中に九九がかくれているよ。わかる?

①うわっ!冬なのにムシがいるよ!なんびきいたかな?

②きょうはうれしいことがいっぱいあって、サンキューっておれいをたくさん言ったよ。さて、何回おれいを言ったかな?

③これはおいしいニクだね。もぐもぐもぐ。さて、なんまい食べた?

④あ、このペン、いろいろないろのインクがあるね。なんしょくあるかな?

【問だい】

⑤答えが36になる九九のしき。3つ答えて下さい。

⑥答えが54になる九九のしき。2つ答えて下さい。

⑦答えが1つしかない九九のしき。4つすべて答えて下さい。

⑧(ちょいむず)九九のしきの内、1の位の答えが「1」になっているしきはなんでしょう?4つあります。

ヒント!たとえば 2×4=8(1の位の答えは「8」)、5×6=30(1の位の答えは「0」)と考えます。

⑨上り九九言えるかな?1のだんから3のだんまでつづけて50秒~1分い内に言えますか?早すぎず、おそすぎず。時間内で言い切れたらせいこうです。はかってやってみてね。

⑩上り九九言えるかな?4のだんから6のだんまでつづけて50秒~1分い内に言えますか?早すぎず、おそすぎず。時間内で言い切れたらせいこうです。はかってやってみてね。

⑪上り九九言えるかな?7のだんから9のだんまでつづけて50秒~1分い内に言えますか?早すぎず、おそすぎず。時間内で言い切れたらせいこうです。はかってやってみてね。

【さい後の問だい】

⑫(ちょうむず)🔲の中にあてはまる答え(すう字)を入れなさい。🔲に入る数はすべてちがうかずです。

1のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。(ヒント:1のだんの答えを足すということは、1×1=1.1×2=2・・・1×9=9なので、1+2+3+4+5+6+7+8+9=?ということだよ。)

同じように、考えていくと

2のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。

3のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。

4のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。

5のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。

6のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。

7のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。

8のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。

9のだんの九九の答えをすべて足すと🔲です。

🔲に入った答えを見てみると、なんと!1のだんから9のだんまで、同じかずずつふえていっていることがわかります。さて、同じかずずつふえている、そのかずはいくつでしょう?

※問題から自主学習ノート書いてやるといいかもね♪