投稿者: tohoblog

地球環境、気候危機を学び、考え合う [Ⅱー289]

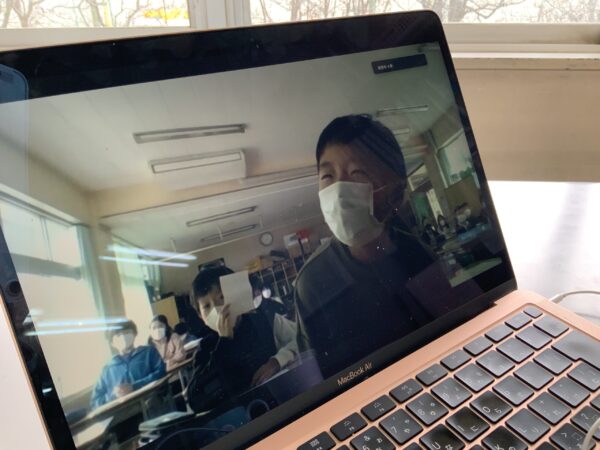

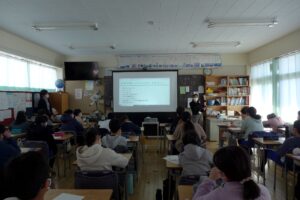

25日(金)のトピックス授業では、大学生の奥野華子さんをお招きして、「6年生と一緒に、地球環境、気候危機について学び、考え合おう」(奥野さんのスライドタイトル)を行いました。

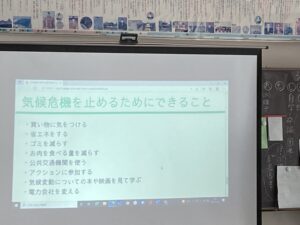

奥野さんは写真、資料を提示し、「全ての人が幸せにくらせる平和な社会のために」「核兵器が無い世界が平和な世界」「核兵器だけではなく全ての社会問題がない世界」「投票に⾏けなくても声は上げられる」「私たちに残された時間」「気候危機の影響」「本当に必要なのはシステムチェンジ」「気候危機を止めるためにできること」「気候変動は人間が作り出した問題。解決できるのも私たち人間。」について話してくれました。6年生の人たちは、奥野さんの話を受けとめ、感想、意見を述べました。それから「気候危機を止めるために」を話し合いました。

6年生の人たちは、年が近い人がどんなことを真剣に考え、学び、行動しているかを直にきくことができて、とても刺激を受けたと思いました。私は、これまで奥野さんら大学生や高校生から学んできて、ぜひ桐朋小学校で話をしてほしいと願ってきました。

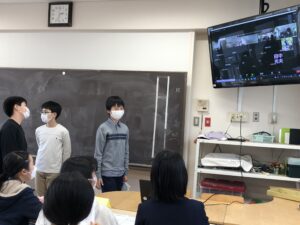

右 授業後の子どもたちと奥野さん

右 授業後の子どもたちと奥野さん

●6年生の感想より

「(奥野さんの-中村)気候変動を解決したいという気持ちが、すごく強く伝わってきました。動機も素晴らしかった。『気候変動は人間がつくりだしたから、人間が解決しなくてはいけない』ということを改めて感じました。」

「未成年の自分でもできることがないかと考え行動したことがすごいと思う。自分たちが気候変動をつくりだしたのに、解決は後世に任せるのはおかしいと思うから、私たちがちゃんと解決しないといけないと思う。」

「『少しやってみようではだめ』という言葉は、今の社会にもっと投げかけた方がいいと思った。政府の話には少しでいいからやってみてとしか出てこないし、それを見た自分たちも少しでいいと思っているからだ。奥野さんのように、自分も社会問題を客観的にみることができる心がほしいと思った。」

■奥野さんは授業後、「6年生の人たちからたくさんのことを学ばせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。」「これからの社会をみなさんと一緒につくれると思うと、未来は明るいなあと勇気づけられました。」と感想を伝えてくれました。

■奥野さんは、広島で育ち、被爆者の方から体験を聴いて、平和を考え取り組んでいます。また、フィリピンに行って、貧困の問題やその問題と地球環境を結びつけて考えていることなども話してくださいました。「毎日、食べるものを買うだけでも大変な人たちが、被災した時どうなるでしょうか。」「家をすぐに再建することが難しかったり、怪我をしても治療費を用意することが難しかったりすると思います。」気候危機によって、住む場所を追われる人がいたり、その日に食べるものを手に入れることすら難しい人がいたりします。

●感想より

「フィリピンの人がかわいそう。フィリピンは先進国に比べて、全然ガスを出していないのに、先進国のしっぺ返しがきて。日本も先進国に入るから、私も家で何かしらの問題に取り組もうと思った。『楽だから車しよー』とか『夜暗いから電気つけっぱなしにしよー』などを変えようと思う。他にも『寒い・暑いからエアコンつけよ』『あっ、袋別れた。ポリ袋にしよー』も変えようと思った。」

■奥野さんは、「大人たちはどうしてこれまで気候変動をここまで放っておいたの?」と大人たちを責めた時期があったそうです。大人としての責任が生まれる今、私は自分の子どもや孫世代に「どうしてまだ気候危機が止められるうちに気候危機を止めてくれなかったの?」と言われたくありませんと述べています。また、「気候変動は人間がつくりだしたから、人間が解決しなくてはいけない」という奥野さんのことばが心に響いたと感想を述べた人がたくさんいました。

●感想より

「核兵器だけではなく、全ての社会問題がない世界という目標はいいなと思った。先進国によって、発展途上国の人が困るような社会から変えていく。小さな一人ひとりのアクションが大きなアクションになっていく。電力会社を変える、買い物に気をつけるなど、できることはまだまだあるなと思った。まだまだ先のある僕たちが問題を解決すべきだと思った。」

6年生の劇から。みんなで協力してつくりあげました。

6年生の劇から。みんなで協力してつくりあげました。

□世界が協力して強力な温暖化対策をとるならば、気温上昇を2度未満に抑えることが可能と示されています。現在の取り組みが未来を決めます。フランス・パリでの地球温暖化の国連会議COP21で、21世紀後半には温室効果ガスの排出を実質0にすることを目標とする協定が合意されました。各国は5年ごとに削減目標案を出し、目標達成の施策を実施、達成状況を国連に報告。国際検証を受けます。2025年、2030年に向け、大幅な削減を実現させましょう。

□3月1日、東京新聞に「気候変動 30億人に悪影響」という記事が掲載されました。記事には、「国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、世界の約33億~36億人が気候変動に対応できず、水害や高温などの悪影響を受けやすい状況にある」「地球温暖化は短期のうちに1.5度に達しつつあり、気候関連の災害増加を引き起こし、生態系や人間に複数のリスクをもたらす」「人為起源の気候変動は、極端な現象の頻度と強度を増やし、自然と人間に広範囲な悪影響と損失、損害を与えている」「アフリカやアジアで確認された暑さや栄養不良や、北米や島しょ国の沿岸域での洪水や暴風雨の損害は気候変動に起因する可能性が高い」などと書かれています。

●■授業後に、ロシアがウクライナに武力で攻撃していることについて、戦争こそ環境破壊、地球破壊だと話した人がいました。その通りだと思いました。すぐやめてほしい。

本当に平和な世界は?〜環境問題を考える〜

校長先生が担当する6年生のトピックスの授業。

今回は奥野華子さんをゲストにお招きし、気候変動の危機についてお話しを伺いました。

奥野さんは広島のご出身。被爆者との交流などから、幼い頃から平和や戦争について考える機会が多かったそうです。

フィリピンへの留学などで、貧困の問題にも直面した奥野さん。これまでは「平和=核の廃絶」と考えてきたけれど、核の廃絶だけでは今世界にある様々な課題を解決することはできない、という問題意識が芽生えたそうです。

貧困の問題も、気候変動に大きく関係しています。

「このままでは台風でフィリピンにも大きな被害が出てしまう」という危惧が昨年末に現実のものになってしまった、と教えてくださいました。家も家財も失われ、生活の再建が大変困難な状況だというのです。

「なんであの時行動してくれなかったの?」と後の人に言われて後悔しないように、今、行動しよう!とエネルギッシュに語ってくださいました。

子どもたちが特に衝撃をうけていたのは、「あと7年と145日後にタイムリミットがやってくる」という言葉。

「平均気温の上昇を1.5度以下に抑えよう」という世界共通の考えがあるものの、このままではもうすぐリミットになってしまうというのです。

・ぼくが思っていたより、気候変動が進んでいた。正直7年なんてすぐそこだから本当に怖いけれど、その恐怖を現実にさせないためには怖い怖いと言っているだけでなく、行動に移さなければならない。発展途上国にくらべて日本などの先進国は贅沢な生活をしているから、もっとエコな生活にだってできるはずだから、アクションをおこす良いきっかけになった。

・核兵器がなくなるだけではなく、貧困やジャンダーなどの問題も解決しないと平和が訪れないと気づいた。タイムリミットが迫っていて、一番温暖化を進めているのが電力だとしたら、一人が頑張っても無駄で、いろんな人がやることで温暖化を止めることができる。

・気候変動の問題を解決したいという気持ちがすごく強く伝わってきました。動機も素晴らしかった。この問題は人間が作り出したから、人間が解決しなくてはいけない、ということを改めて感じました。どんな小さなことでもやっていかなくてはならないと思いました。

環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんと同じ世代の奥野さんの力強いお話に子どもたちは引き込まれ、大変刺激を受けた様子でした。「今できることを、ここにいる人みんなですぐにはじめよう。」グループでの話し合いの姿に、未来を担うのは自分だ、という気合を感じました。

「遊ぶ、学ぶ、笑う。そんなあたりまえを、世界の子どもたちに。」 [Ⅱー288]

ACE代表/創設者の岩附由香さんに授業をしていただきました。岩附さんは、桐朋学園小(国立)、桐朋女子中高(仙川)ご出身です。

桐朋小学校は、2020年度より「地球市民の時間」(多文化共生教育、国際理解教育、外国語)の実践と研究をすすめています。子どもたちが、現在と未来を地球市民として、世界の平和や持続可能な未来のために考え、行動できるよう根っこを育てたいと考えて取り組んでいます。外部の講師より学び、考え合うことを大切にしています。

岩附さんは、「遊ぶ、学ぶ、笑う。そんなあたりまえを、世界の子どもたちに。」を大切に、西アフリカ(ガーナ、コートジボワール)の子どもの様子、児童労働の実態、児童の学習支援などを伝えてくれました。児童がカカオを鉈で切った時に大怪我をすることや重い荷物を運ぶ仕事(体への影響)などたくさんのことを知りました。

私たちはチョコレートを買う際に、「カカオ農園で働いている子どもを想像してみる」「フェアトレードという公正な価格で取引がされているか考える」「パッケージに注目して企業を知る(企業を応援する)」などをしていくことができると学びました。これから実践してみようと思います。

岩附さんがACEを立ち上げて実践されるまでには、桐朋学園でご自身を成長させていたことが根っこにあると考えました。2021年4月13日の東京新聞「紙つぶて」掲載された文章を取り上げます。その文章の中に、「今の私の羽ばたきは、この学校の個性をつぶさないおおらかさの延長にある。」と書かれていました。以下引用します。

翼を折らない学校

私は東京の桐朋学園で小、中、高校時代を過ごした。指揮者の小澤征爾さんの出身校として音楽大学が有名だが、普通科もある。女子高の卒業生は日本初の女性旅客機機長、写真家やオリンピック選手など、多方面で活躍している。

いま振り返って、ありがたかったなと思うのは学校のおおらかさ。小学生のとき、三年生の担任の先生がみんな大好きで、年度末になると、職員室に行き、担任を代えないようにお願いし、結局、卒業まで四年間、受け持ってもらった。学校の慣習を超え、子どもの声を聞いてくれた。

中学二年生のとき、当時、流行った漫画に感化され、私の髪の色が茶色になった。昭和六十年代、まだ大人も髪を染めるのが普通じゃない時代、どう考えても目立った。しかし、担任の先生は「岩附、やっぱり髪は黒い方がいいな」と一言いっただけ。校内で問題になっていたはずなのに、学年の先生方に守られていた気がする。その夏に米国へ転居したので、私の茶髪問題は解消した。

帰国した高校時代は体育祭や文化祭に情熱を燃やした。エネルギーを持て余し、枠から外れがちな私でも受け入れられていた感覚がある。ノーベル平和賞を受賞したマララさんのお父さんの言葉を借りれば「翼を折らない」ということか。今の私の羽ばたきは、この学校の個性をつぶさないおおらかさの延長にある。(NPO「ACE」代表)

学園案内には、「桐朋学園の教育は、健康な心身を育て豊かな感性を養い、十分な基礎学力を育むことを基本としていますが、さらに、一人ひとりが人間性を全面的に発達させ、自分の考えを持ち、社会に有為な人間に成長していくよう、様々な経験の場を系統的に準備しています。」と書かれています。その願いと取り組みをあらためて大切にしていきたいと思いました。

6年生から引き継いで(後期子ども集会)

自治の時間は5,6年生が各委員会に分かれて活動してきました。

後期子ども集会ではもうすぐ卒業する6年生が中心となり、4,5年生に委員会活動を伝え、引継ぎをします。今年はオンライン開催でしたが、どの委員会もまとめ方や伝え方を工夫し、活動内容や「この委員会に入って活動を引き継いで!」とのアピールをしていました。

各教室で聞いていた4,5,6年生も画面に見入り、耳を澄ませ、ところどころで拍手をしながら参加しました。

代表委員会の進行役の人が「活動報告に質問ありますか?」と聞くと、4年生から質問がたくさん出ました。

「いつ委員会をしているのですか?」「各クラスから何人ずつ入れるのですか?」「放送委員会の放送はいつも同じ人がやっているのですか?」「会議はどこでやっているのですか?」「自然広場の掃除はいつやっているのですか?」「保健委員会のハンドソープの詰め替えは定期ですか?不定期ですか?」「読書郵便は誰がどこのクラスに配るのか決まっているのですか?」などなど、具体的なことや委員会活動全般に関わることまで多岐にわたり、「5年生になったらやってみたい!」という気持ちが伝わってきました。また、質問された6年生もわかりやすく丁寧に答え、「だから○○委員会に入って下さい!」というアピールも忘れず…。

最後に「体育委員会の『体育サンバ』をもう一回見たいです!」のリクエストに応え、体育委員会が再演する場面も。

3月17日の卒業式に向けてまた一つ大きな仕事を終えた6年生たちが頼もしく見えました。

朝のしぜんひろばは、笑顔がいっぱい

寒い日の朝。

1年生と桐朋幼稚園のたんぽぽ組さんたち(3歳児さん)が

しぜんひろばで 遊んでいます。

氷が張った池をみて、大興奮。この日の遊びは氷集めに決定です。

どうやったら大きな氷がゲットできるのか、役割分担をして作戦実行。

飛び石から波をたてて、向こう岸に 大きな氷の塊を送ります。

冷たい〜って言いながら、大きな氷には満足そう。

しぜんひろばのターザンブランコは、

朝でも夕方でも大人気。

3歳のたんぽぽ組さんには少し高いブランコも、

この日は1年生がいるから安心です。

つい数ヶ月前には、5年生のパートナーさんに

名札をつけるところから、しぜんひろばの遊び方まで

ぜ〜んぶお世話してもらっていた1年生ですが、

今ではすっかり”お世話する方”になっていました。

たんぽぽ組さんを誘導するときに、自然と背中に優しく手を添える様子を見て、

この子たちが入学式の日に パートナーさんにそうやって連れてきてもらったことを思い出しました。

お別れの時間になると、1年生がたんぽぽ組さんを幼稚園まで送っていきます。

遊びでは関われなかった子も、自由なたんぽぽ組さんに「待って〜」と振り回されながらも

話しかけて仲良くなりながら、しっかりと送り届ける姿がありました。

お兄さん、お姉さんとして、少し背伸びして頑張った1年生。

教室に戻ってくると糸が切れたように「抱っこ〜」と甘えながらも、

「あのね、幼稚園のお友達ができたんだよ!すっごく楽しかった!」と

疲れた顔の奥にも、キラキラとした頼もしさが。

来年の1年生。

安心して、桐朋小学校にきてくださいね。

素敵で元気な2年生たちが 首を長くして待っています。

本日(2/14)の登校は、通常通りです。

本日、2/14(月)の登校は、通常通りとします。

登校時間には、まだ雪の影響が残っているかもしれません。

気を付けて登校してください。

実践から学び、なぜ大切なのかを問う [Ⅱー287]

「桐朋幼稚園の実践から学び、なぜ大切なのかを問う」を書きます。(1)が1回目の掲載、(2)が2回目(今回)の掲載です。

写真はすべて、先週、今週の幼稚園の様子です。

写真はすべて、先週、今週の幼稚園の様子です。

(1)幼児期にふさわしい育ちとは-「人間関係」に焦点化

「保育指針」の保育の目標に、「子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期」で、「(ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。」と書かれています。

幼児期の子どもとかかわって、応答されることによる安心感や信頼感をもとに、自分らしさを育み、自分とは違う他者に対する愛情や信頼感を育んでいくという「人間関係」の根っこを育てる大事な時期と考えます。

- 桐朋幼稚園の実践に学ぶ

年少の子どもたちは、入園から一人ひとりの「やりたい」を満たしています。2学期後半、やりたい遊びをみつけて夢中になるけれど、友だちとの遊びがとても楽しくなってきます。「この遊びしたい!」と「あの子と遊びたい!」が両方気持ちの中に湧き上がって、不満や葛藤など様々な心の動きを経験します。

『Yちゃんのやりたい、葛藤場面、折り合いをつける経験』(I先生の『桐の葉』文章を引用)を取り上げてみます。

Yちゃん(4歳)は、学校ごっこの先生役がお気に入りです。

「きょうの おべんきょうは、イチョウの はっぱの はなたばづくりですよ。みんな きのところに あつまって。」と言いました。

しかし、その時、小学生役の3人(そのうち一人が保育者)は、新しい砂場の道具『パテ』で、コンクリート塗りに取り組んでいました。「ながく つづく アスファルトの ふちの さいごまで コンクリートを ぬろう」と目標を話し合い、張り切ってはじめたところでした。

今までの「学校ごっこ」でも、「いちょうの葉っぱの花束づくり」は授業として行っていたので、Yちゃんにとっては「また今日もやろう」と見通しを持っていて、子どもたちに声をかけたのです。

「きょうの おべんきょうは、コンクリートを ぬることが いいな。」と、Yちゃんに言ってみると、

「ダメ! きょうも、はなたばを つくります。そんな どろを ぬって、いったい どうするのよ!」Yちゃん(先生)は、コンクリート塗りの遊びに初めて出会ったようで、それを熱心にやった先に一体何があるのかというような現実的な問いをつきつけてきました。

「いやだ いやだ。どうしても きょうは、コンクリートぬりを やりたいよ。いやだ いやだ。」みんなが言ってみると、

「しかたが ないわね。じゃあ、きょうの さいしょの おべんきょうは、この コンクリートの おしごとで いいわ。わたしも いっしょに やってあげる。でも、そのあとの おべんきょうは、イチョウの はっぱの はなたばづくりよ! いいわね。」と、Yちゃん。Yちゃんの懐の深さが表れている語りでした。

この時、小学生役だったI先生は、次のように述べています。

「『学校ごっこで先生役として遊びたい』、『学校の最初のお勉強はイチョウの花束作りがいい』、『一人で学校ごっこをするのはつまらない』、『生徒役の友達や保育者と一緒に遊びたい』、これらの思いを叶えるために、Yちゃんが葛藤した末に考え出した内容は見事です。

提案を退けられ、違う提案を友だちにされ、葛藤するも、相手の意見を受け入れ、自分も寄り添う姿勢を見せつつ、最後は自分の意見もきちんと伝える。素晴らしい先生パフォーマンスでした。/ところで余談ですが、現実の「学校」はこういった子どもがやりたいことをまず満たしてから、教師提案の学びを行うのは難しい現状でしょう。『学校ごっこ』では、自分たちの学びの場を設定できるのも面白いなと思っています。」

Yちゃんの気持ちも、「生徒役の友達」の子の気持ちも大切です。気持ちの違いが生じることは当たり前で、そのときにどうしていったらよいのか、子どもたちとていねいにやりとりをします。幼児期に、自分と他者は違うことを気づき、他者との関わりにおいて不満や葛藤などの心の動きを経験します。心の揺れを大切に育みながら、他者と折り合いをつける経験をします。

(2)「人間関係」で葛藤し、折り合いをつける経験を大切にする

―なぜ葛藤し、折り合いをつける経験が大事なのか

これは、大田堯さんの生命の基本的特徴の考えに学んで、幼児期、児童期だけではなく、人生において大切なことだと捉えるようになりました。

大田さんは、「生命個体のその基本的特徴とは、第一に一人ひとりがDNAにみられる配列がちがうことだ。第二に生命は太陽、水、食物、そして地球を含む人々に依存して生きている。生命は「かかわり」のなかにある。他者、他物への依存は生命の根本的特質である。第三に、生命は、誰ともちがう他者とかかわり続けることで、一瞬々々自分を変えて、他者との調整を行いながら、新たな創造力をその人なりに創出する。」(大田堯自撰集成4、藤原書店、2014年)と述べています。

幼稚園、小学校では、子どもたちと生活している中で起きる様々なトラブルを大切にしています。対話を重ね、自分の考えや行動を組み替えていく過程で育ちます。自分とは異なった意見を持つ人と、ともに生きることを学んでいます。それから、障碍(がい)者、外国人、LGBTなどいろいろな方との出会いやかかわりをつくります。自己と他者を理解し、ともに生きるとはどういうことかを繰り返し学びます。

私たちは、生涯にわたり、他者と関わり、葛藤が生まれて調整を行い、折り合いをつけて自分を変えていきながら生きていることを繰り返します。この生命の基本的特徴から自己を創出し続けることで、自分らしさや他者との共生が育まれていきます。だから、幼児期から葛藤し、折り合いをつける経験が大切だと考えています。

(3)発達の主人公は、子ども

発達は、自分自身の願いによって、外の世界(他者やモノ・コト)と自分自身にはたらきかけ、いろいろなことを取り込みながら新しい自分を創造していく歩みです。ですから、私たちは、子ども自身の心の動きや考えを尊重し、子どもは自分で立ち上がり歩み出すことを大切にしたいのです。この発達のちからがたくましく、豊かになるような生活、遊び、学びをつくりたいです。

本日の登校は通常通りです。

本日の登校は、通常通りとします。

気を付けて登校してください。

見逃さないぞ!

しぜんひろばに氷が張るほど冷え込んだ朝。

教室に向かう花壇を熱心に覗き込んでいる人たちがいました。

近寄って行くと、小さな緑色の芽がいくつか顔を出していることを教えてくれました。

「これ、わたしが植えたやつかな?」「何色が咲くと思う?」

そんな話をしながら、土からはみ出しすぎたチューリップの球根に土のお布団をかけてくれました。

春の準備が着々と進んでいるようです。

幼稚園にきょうだいを送った帰り道に、ちょこんと飛び出した緑色に気がついた人がいました。

すばやく柵にのぼって、芽をそっと手でさわって確かめていました。

大人はなかなか気づかないことも、小さな人たちの目は見逃しません!

おには〜そと!〜節分〜

2月3日は節分でした。

1年生はクラスごとに自然広場で「おには~そと!ふくは~うち!」の声が響きました。

あるクラスでは、前日の帰りの会で有志の子達から

「明日、節分なのでみんなで豆まきをしませんか?」と、提案がされていました。

「明日、鬼になりたい人!」「鬼やりたーい!」「豆を入れる箱はどうするの?」

「おうちで作って来る?」「宿題で作ってこよう」「作り方わからない!」

「じゃあ、私が作ってきてあげる」「明日みんなでつくったらいい」

「鬼も豆投げるの?」「じゃあ、鬼ごっこにする⁈」

「ドロケイみたいにタッチしたら鬼のすみかに入れば?」

「それで鬼じゃない人がタッチしたら、出られるのはどう?」

「それがいい!」・・・どんどん話が盛り上がります。

次の日、お面を持ってきて朝からかぶっている人。

「お母さんと一緒に作ったんだ!」と言ってきれいな折り紙で作った沢山の枡を作って来てくれた人。

「やっぱり鬼はやらない。」と逃げる側に回る人などで計画の変更もありつつ、

4時間目の前半ではクラスの“折り紙先生”に教わりながら、

一人1つ枡を作り、投げる用の豆を入れて自然広場に出発!

お面をかぶった子達がカウントダウンしてリアル鬼ごっこの始まりです!

今日はいつもの鬼ごっこと違って、鬼が追いかけてくるから逃げる方も必死です。

キャーキャー言いながら逃げているうちに

「1個も投げてないのに豆がなくなっちゃった…」と、

豆を探しながら逃げるという忙しい人もいました(笑)。

邪気や魔物を追い払うために始められたとされる豆まき。

どうか、桐朋小学校にも邪気も魔物も近寄らず、

子ども達が健やかに育ちますように、と願った一日でもありました。